后扶貧時代的相對貧困及其治理

董帥兵 郝亞光

摘 要:相對貧困是我國2020年后貧困治理的主戰場。通過實地調查,分析地方政府探索相對貧困治理的案例和數據,發現后扶貧時代的相對貧困具有經濟結構性、政策負外部性、社會權利性、社會時間性和社會心理性等五個維度。相對貧困的相對性、多維性、脆弱性、動態性、發展性、長期性、特殊群體性、強區域性,要求國家建構新的貧困治理體系。后扶貧時代的相對貧困治理,應著力構建益貧式經濟增長體系、綜合性扶貧政策體系、包容性社會發展體系、多元化貧困治理體系、理性化心理認知體系,針對性地破除相對貧困的多維相對性,使相對貧困治理走上常態化、制度化、長效化的軌道。

關鍵詞:后扶貧時代;相對貧困;貧困治理;地方與基層政府

2019年《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》提出堅決打贏脫貧攻堅戰,鞏固脫貧攻堅成果,建立解決相對貧困的長效機制,將治理相對貧困提升到完善國家制度與國家治理體系、促進國家治理能力現代化的高度。根據國家統計局2020年1月23日發布的數據,按現行國家農村貧困標準測算,2019年末,全國農村貧困人口551萬人,貧困發生率0.6%[1]。2020年中央一號文件進一步指出我國的脫貧攻堅工作重心轉向解決相對貧困,要研究建立解決相對貧困的長效機制,提出治理相對貧困的總要求。2020年之后,進入后扶貧時代,相對貧困成為貧困治理的主戰場,對國家貧困治理體系和治理能力提出新的要求,解決相對貧困問題事關中國特色社會主義現代化強國建設的總體布局。

一、文獻梳理與問題提出

中國經過精準扶貧,基本消除了絕對貧困。2020年之后,相對貧困的含義和范圍將更廣,貧困的性質和區域將發生轉變。目前,學界對于相對貧困及其治理的研究集中在以下方面:

1.相對貧困的概念及內涵。P.Townsend認為,如果個體、家庭或特定群體,不能按照其所生活的社會中習慣性的、廣為接受的、廣為鼓勵的方式生活,就處于“相對貧困”狀況[2]。阿瑪蒂亞·森提出“權利貧困”[3],之后又發展出“貧困文化”[4]“能力貧困”[5]“貧困約束”[6]“脆弱性原理”[7]“發展型貧困”[8]等理論。高強指出相對貧困不僅與財富、收入在不同階層之間的分配有關,而且與個人的自我認同以及社會公平觀緊密相連[9]。張琦認為相對貧困包括三方面的基本內涵:一是家庭能滿足生存必需品,但未能滿足社會需求,生活狀態低于特定環境下的平均水平;二是遭受不公平待遇,因被體制排斥而被剝奪社會參與的機會,缺乏安全感和話語權;三是個體或家庭生計能力羸弱,難以有效進行社會再生產,且易遭受風險沖擊[10]。可見,“相對貧困”不僅包括貧困的經濟面向,更側重社會性維度,并逐漸向多維發展。相對貧困是通過社會比較產生的,既有經濟收入與社會結構層面的客觀因素,又有社會心理層面的主觀認知。

2.相對貧困的特點。納克斯和Nelson提出“貧困陷阱”,認為發展中國家總是陷入低收入和貧困的累積性惡性循環之中,指出相對貧困的長期性[11-12]。陸漢文指出,2020年后我國相對貧困問題的基本特征為政治性、長期性、相對性、風險性,相對貧困治理的重點難點包括特殊群體的相對貧困及再生產問題、城鄉分割和區域發展差距[13]。孫久文認為相對貧困受城鄉二元格局影響較大,在初期表現為特定地區分布、多維化和收入主導性貧困[14]。高強認為與絕對貧困相比,相對貧困具有人口基數大、貧困維度廣、致貧風險高等特點,也面臨持續增收難、多維貧困、內生動力不足、體制機制障礙等方面的難點[9]。左停指出相對貧困群體具有多維需求保障不充分、社會轉型與過渡過程中的不適應、社會結構性障礙難以克服、日常生計流動性和不確定性、老弱病殘等特殊困難等特征[15]。由此可見,相對貧困具有相對性、多維性、長期性、脆弱性、動態性、發展性、特殊群體性、強區域性等特征。

3.相對貧困的界定標準。聯合國發展計劃署和英國牛津貧困與人類發展中心共同研發了多維貧困指數(multidimensional poverty index,MPI),從國際機構層面為相對貧困測量提供了維度和指標參考[16]。由于使用相對貧困線的發達國家的經濟發展水平都很高,因此相對貧困線又被稱為“富裕國家確定貧困率最有效的方法”。例如,歐盟早在2001年就將人均可支配收入中位數的60%定義為相對貧困線,這個標準大致相當于平均收入的50%。王小林認為,2020年后,中國的多維相對貧困標準沒必要與經濟合作與發展組織(organization for economic cooperation and development,簡稱OECD)國家接軌,中國多維相對貧困標準包括收入、就業等反映“貧”的經濟維度,教育、健康、社會保障、信息獲得等反映“困”的社會發展維度和生態環境維度相關指標[17]。葉興慶認為“應按中位收入比例法制定相對貧困線,統一城鄉扶貧目標與治理機制”[18]。邢成舉建議采用常住農戶或是城市常住居民中位收入的40%作為2020年后的相對貧困線[19]。陸漢文指出區域發展差距是相對貧困形成與演化的重要影響因素,應分區域制定相對貧困的界定標準,并按照這種地方標準推進相對貧困治理[13]。孫久文進一步指出相對貧困線設定應采取兩區域、兩階段方法,即非沿海地區實施絕對貧困線相對化,沿海地區實施基于居民可支配收入的相對貧困線,并每五年上調一次;2035 年中國進入城鎮化后期,相對貧困標準整體進入以全民可支配收入為識別基礎的階段[14]。

4.相對貧困的群體類型。邢成舉根據相對貧困的內涵及其產生的具體原因,將相對貧困劃分為轉型貧困、流動性貧困、多維貧困、發展性貧困、結構性貧困和特殊群體貧困六種類型[19]。張琦依據脆弱群體和相對貧困脆弱性的特征,按照城市和農村的區域范疇,認為相對貧困群體包含未享受建檔立卡的邊緣戶群體、依靠政策兜底脫貧的人群和脫貧不穩定的群體、低收入和弱保障的農村流動人口群體、城市“三無”人員、城市失業人員、自然災害突發疾病突發事故等因素造成的貧困群體等六大群體[10]。左停認為應按照占總人口一定的比例,將處于收入低端的低收入人口作為幫扶對象,指出了相對貧困治理中的重點和難點[20]。

5.相對貧困的成因與影響因素。呂方指出在中國社會主義現代化強國建設的過程中,經濟增長方式深刻轉變、人口結構快速轉型以及城鄉工農構造的劇烈調整等因素成為塑造中國相對貧困“自性”的結構性力量[21]。張琦認為相對貧困的致貧因素包括“主體因素經濟因素”“制度因素經濟因素”和“環境因素經濟因素”,提出完善與創新社會救助與保障機制、培養脆弱農戶的可行能力等對策[10]。方帥認為精準扶貧過程中的結構性失衡主要表現為:制度結構的非穩定性、利益結構的非均衡性、治理結構的非對稱性和資源結構的非對等性,應通過結構性調適建立相對均衡的貧困治理機制[22]。此外,社會資本[23]、農村居民健康狀況[24]、勞動力價格差異[25]對相對貧困具有顯著影響。

6.相對貧困的治理機制。朱冬亮指出未被納入幫扶范圍的貧困邊緣戶處于相對貧困處境,應把部分貧困邊緣戶納入扶貧范圍,制定和實施綜合性反貧政策[26]。楊菊華認為后小康社會的貧困從單維走向多維、從絕對走向相對、從生存走向發展,因此,不僅要關注貧困理論,而且要注重貧困治理實踐的可操作性[27]。左停認為絕對貧困和相對貧困均屬于與基本需求相聯系的客觀貧困,中國扶貧工作的重點將逐步從解決絕對貧困轉向減緩相對貧困[20]。相對貧困治理的戰略指向與政策重心應轉向常規化制度化貧困治理,更多依賴市場配置資源,培育激發貧困人口和貧困社區的內生動力,加強相對貧困治理與鄉村振興戰略的統籌銜接等方面[15]。李小云指出,2020年后,應從“扶貧”向“防貧”轉變,通過逐步實現城鄉社會公共服務均等化,緩解不平等[28]。唐任伍提出圍繞“相對貧困”“精神貧困”的治理重心,以“攻心”為上,克服貧困治理碎片化,重塑整體性治理[29]。呂方倡導建立中央統籌、區域分權的相對貧困治理體系,著力加強政策回應力、經濟增長包容力和社會力量參與力建設[21]。高強指出相對貧困的人口基數大、貧困維度廣、致貧風險高,應將鄉村振興與脫貧攻堅有效銜接[9]。王小林認為緩解相對貧困,應構建益貧性經濟增長機制、包容性社會發展機制和綠色發展新機制[30]。范和生提出通過建立健全制度保障、產業培育、能力建設、人文發展、心理服務等五大機制,以能力建設機制為核心,帶動其他機制相互聯動,構建起相對貧困治理長效機制[31]。

7.相對貧困治理的國內外實踐。呂方指出歐盟、美國、日本等發達國家的相對貧困治理實踐有三個方面的基本特點:一是歐美發達國家向相對貧困宣戰的階段,已經處于較高現代化水平;二是國家主導的再分配是應對相對貧困的主要方式[21];三是多元主體廣泛參與到治理相對貧困的實踐中。鐘仁耀指出與西方國家基于社會收入中位數60%等確立的相對貧困線不同,我國的相對貧困主要指絕對貧困線以上但其收入處于較低水平,而且是一個動態變化的過程[32],這與地方政府探索相對貧困治理的實踐相符合。國內的相對貧困治理實踐是在完成精準扶貧任務的前提下展開探索的,主要包括山東、江蘇、浙江、廣東、成都等經濟比較發達的省市。邢成舉指出,由于我國尚處于脫貧攻堅的收官階段,地方政府的相對貧困治理實踐尚缺乏系統性的政策設計和制度方案,多數探索沒有充分討論和分析相對貧困對扶貧轉型帶來的內在要求,缺乏對相對貧困治理長效機制的思考,也沒能將扶貧政策的本質即發展生產與社會保障進行統合[19]。因此,2020年后應基于中國的貧困治理場景,準確理解相對貧困的本質與內涵,創新地方政府的貧困治理機制。

總體來看,2020年后的相對貧困及其治理的研究尚處于探索和起步階段,已有研究為認識和治理相對貧困提供了諸多有益經驗,但仍需進一步完善。一是研究方法偏重理論分析,缺乏基于實地調研的數據分析與案例研究。二是對相對貧困的內涵,尤其是對“相對性”理解不足,多以相對貧困發生的原因為標準進行分類,相對貧困的界定標準仍以經濟收入為主要參考;三是相對貧困的治理機制和對策建議的針對性與可操作性不強,與絕對貧困治理的對策建議和治理機制區別度不明顯。那么,與精準扶貧時期的絕對貧困相比,后扶貧時代的相對貧困有何新的內涵與特點?如何創新相對貧困治理體系,實現相對貧困的有效治理?

筆者于2019年5月在N省T縣開展實地調研。T縣位于N省中部干旱帶核心區,是革命老區、民族地區、國家級貧困縣。全縣總面積4 662平方公里,轄7鎮4鄉1個管委會,154個行政村。總人口37.7萬人,其中,農村人口26.8萬人。2014年,全縣貧困村100個,建檔立卡貧困人口27 636戶103 287人。截至2018年底,累計脫貧銷號貧困村88個,脫貧人口23 609戶90 103人,貧困發生率由2014年的33.3%下降到4.65%;未銷號貧困村12個,建檔立卡未脫貧人口4 027戶13 184人。筆者在T縣扶貧辦工作人員的介紹下重點走訪了3個貧困村和3個非貧困村,圍繞相對貧困及其治理問題展開調研與座談,訪談對象包括建檔立卡貧困戶、非貧困戶、貧困村和非貧困村的村兩委干部、駐村工作隊員、鄉鎮政府領導等。本文以N省T縣為例,分析調查案例和數據,闡釋相對貧困的內涵,總結相對貧困治理的經驗,提出構建相對貧困治理體系的對策建議。

二、后扶貧時代的相對貧困

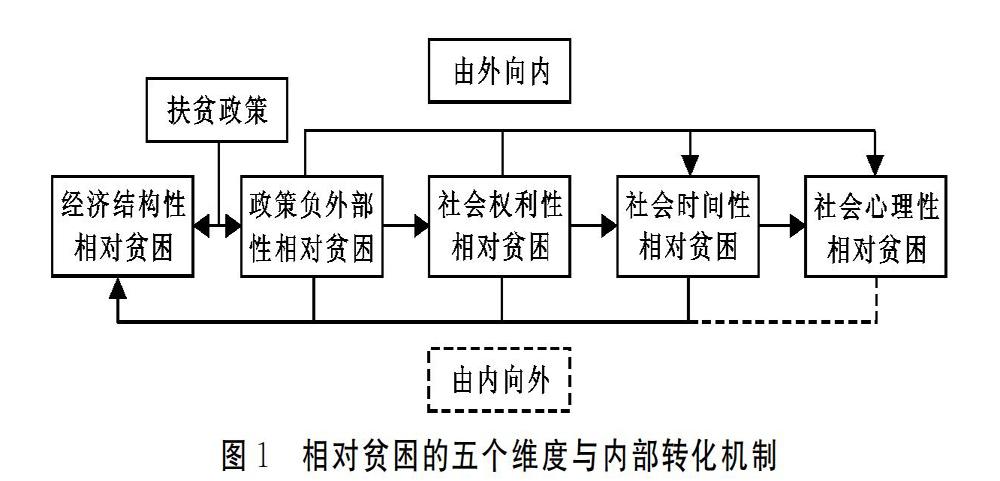

貧困是人類社會發展中長期存在的現象,在不同的時期和區域有不同的內涵和特點。相對貧困與絕對貧困是相對存在的概念,二者隨客觀標準和主觀認知產生變化,充分認識相對貧困的內涵和特點,是有效治理相對貧困的前提。聯合國開發計劃署實施的全球多維貧困指數認為,貧困包含經濟收入、健康、教育和工作質量等多個維度,由此發展出多維貧困理論。通過實地調研,發現相對貧困是多維相對性貧困,具體包含經濟結構性、政策負外部性、社會權利性、社會時間性、社會心理性等五個維度,并具有內在轉化的特點。

(一)相對貧困的五個維度

1.經濟結構性相對貧困。朗特里將絕對貧困定義為“一種最低需要的缺乏,無法達到生活所需的最低需求水平”[33],衡量貧困的標準是根據收入、消費、基本生活狀況制定的穩定數值,經濟是貧困的基礎性維度。經濟結構性相對貧困是后扶貧時代的相對貧困最直觀、最基礎的維度。經濟結構性相對貧困是由于自然環境相對惡劣、主體發展能力相對不足、突發性意外事件、收入分配結構不合理等因素造成經濟收入較低、不足以滿足相對貧困群體的經濟需求,并集中體現為相對貧困群體的經濟脆弱性,相對貧困由此成為一個動態變化的群體。T縣經過初步統計,以年人均純收入2 970元作為當地的建檔立卡貧困線標準,以年人均純收入6 000元作為當地的相對貧困線標準,截止2018年底,該縣W鎮D村有相對貧困戶128戶490人,占D村總人口的11.9%,而該村建檔立卡貧困戶為111戶402人,占全村總人口的9.76%。隨著脫貧攻堅的深入開展,該村的建檔立卡貧困戶已逐漸擺脫貧困,相對貧困逐漸成為貧困治理的重點難點。

2.政策負外部性相對貧困。政策外部性是公共政策實施過程中不可避免的效應。扶貧政策對貧困群體的精準幫扶與偏向性投入,“競爭性的政策汲取、排他性的政策分配與分割性的政策評價”[34]將必然產生扶貧政策的負外部性。轉型性貧困理論認為相對貧困群體是“由于城鄉二元化體制和政策造成的社會公共服務的差距而形成的”[28],進一步從實踐層面解釋了政策負外部性在相對貧困中的作用機制。一方面,精準扶貧時期的幫扶對象主要是絕對貧困群體,建檔立卡貧困戶可以獲得產業、教育、就業、醫療、住房等各方面的特惠性政策,從而對無法獲得特惠性政策的群體產生政策負外部性,因此我國精準扶貧時期的成果和基礎,可以為后扶貧時代的貧困治理提供經驗,但也遺留了政策負外部性問題。另一方面,國家仍是后扶貧時代相對貧困治理的主導力量,要界定相對貧困線、出臺相應的幫扶政策,政策的外部性效應不可避免。政策負外部性違背了扶貧政策促進社會公平的本意,使政策負外部性相對貧困成為后扶貧時代貧困治理不可忽視的問題。因此,后扶貧時代的相對貧困治理,不僅要彌合精準扶貧時期遺留的政策負外部性問題,而且要面對相對貧困治理政策可能產生的負外部性。

3.社會權利性相對貧困。阿瑪蒂亞·森認為相對貧困是個人或家庭的權利相對被剝奪,主要體現為貧困群體的社會發展權利的不足,可行能力的匱乏。社會權利性相對貧困的核心是可行能力的相對匱乏,主要原因在于城鄉差異導致的公共服務不均等,未享受有效的學習培訓導致的脫貧能力不足,起始物質資產與人力資本的匱乏,自然災害和突發事故等導致的相對貧困。社會權利性相對貧困如果得不到有效緩解,相對貧困群體很容易因為可行能力匱乏而陷入“貧困陷阱”。為此,N省T縣積極探索相對貧困戶的界定標準,將經濟收入、家庭負擔、意外災害等作為影響因素進行綜合考量,瞄準教育、醫療、風險防控等關鍵環節,通過完善農村地區的基礎設施、加強相對貧困群體的技術培訓、推動特色產業發展、防控災害風險等方式,提升相對貧困群體的可行能力,化解社會權利性相對貧困。

4.社會時間性相對貧困。回顧新中國成立70年以來的反貧困歷程,經歷了建國初期開始的社會主義建設的廣義性減貧、改革開放以來的發展性扶貧、2013年以來的精準扶貧[35],三個階段雖然減貧機制各有不同,但相互銜接、步步為基,共同構成完整的中國減貧圖景。考察國家主導下的扶貧歷程,應通過政治學概念將碎片化的歷史現象加以關聯,發現歷史現象中蘊藏的規律與特點[36],有機地結合歷史學的時間序列敘事和社會學的結構/機制敘事[37],在認識和治理相對貧困時,應從國家治理的角度將相對貧困的歷史積累性發展和結構機制相結合。我國扶貧的整體歷史過程與貧困個體的生命歷程相互嵌入、相互影響,國家扶貧不僅塑造著國家的時間,也塑造著貧困個體的日常時間和生命時間。社會時間特別意指由社會制度所構成的生活協調機制[38],具有一定的強制力與結構性。國家有明確的脫貧時間節點,貧困治理將使相對貧困群體的日常生活時間結構與生命時間結構出現制度化傾向,個人脫貧與國家脫貧相嵌合,基于相對貧困身份的社會脈絡,產生了社會時間性相對貧困。

5.社會心理性相對貧困。相對貧困不僅體現在客觀物質層面,也體現在主觀精神層面。社會心理學認為貧困心理有著可記憶、可遺傳的精神基因。長期處于貧困狀態的人,更容易具有貧窮心態和貧困習慣。個體心理層面的貧困認知和社會心理層面的貧困認知互為表里。“窮人心態”既源于我國傳統文化中的“安貧樂道”“不患寡而患不均”等貧困觀念,又源于我國社會主義初級階段“場域”中直接給錢給物給政策的絕對貧困治理方式。社會心理性相對貧困通常表現為相對貧困群體的相對剝奪感。例如,精準扶貧中特惠性政策的實施,可使特殊群體得到有效的幫扶,但是未享受到特惠性政策的群體便可能產生相對剝奪感。社會心理性相對貧困的認知,不僅會降低農民對于扶貧政策的滿意度和認可度,而且可能導致“爭當貧困戶”“非法上訪要政策”“代際貧困遺傳”“文化貧困”等不良現象。

(二)相對貧困的內部轉化機制

中國后扶貧時代的相對貧困包含滿足生存的經濟維度、保障權利的治理維度、滿足發展的社會維度,具體體現為經濟結構性相對貧困、政策負外部性相對貧困、社會權利性相對貧困、社會時間性相對貧困、社會心理性相對貧困等五個方面,彼此相互影響、相互轉化(見圖1)。經濟結構性相對貧困是相對貧困的基礎維度。扶貧政策的實施,增加了相對貧困的復雜性,這是后扶貧時代相對貧困治理中必須足夠重視的問題。后扶貧時代,不能割裂精準扶貧與相對貧困治理,應以精準扶貧為基礎,做好兩者的動態銜接,既有效整合已有的貧困治理政策,又彌合扶貧政策的負外部性。政策負外部性相對貧困強化了社會權利性相對貧困,社會權利性相對貧困加劇了社會時間性相對貧困。社會心理性相對貧困是相對貧困在認知層面的集中體現。從經濟結構性相對貧困到社會心理性相對貧困的過程,是外部經濟條件影響內部主觀認知的過程,是個體心理與社會心理互相影響的過程,也是相對貧困的相對性不斷積累轉化的過程。從社會心理性相對貧困到經濟結構性相對貧困是內部認知影響外部經濟條件的過程,這一過程是否出現,關鍵取決于相對貧困群體的主觀脫貧能動性是否充足,取決于“貧困心態”的消極性社會心理能否轉變為“勤勞致富”的積極性社會心理。

三、相對貧困治理的地方經驗

國家尚未對相對貧困治理進行統一部署與政策設計,但地方政府基于自身的治理能力和有利條件,已經開始探索治理相對貧困。N省T縣在基本完成精準扶貧的同時,因地制宜探索治理相對貧困,在相對貧困的界定標準、治理體系、物質基礎、幫扶政策、化解多維相對性等方面,為2020年后的相對貧困治理開拓了路徑并積累了經驗。

(一)根據當地實際情況,確定可操作的多維相對貧困標準

明確可操作的相對貧困標準,是相對貧困治理能夠付諸實踐的前提。T縣根據農戶的實際經濟情況,結合縣政府貧困治理能力,將同時滿足以下三項條件的農戶納入相對貧困的扶持范圍:一是家庭年人均純收入在6 000元 2018年,T縣全縣農民人均可支配收入為9 185元,貧困人口人均可支配收入為8 390元,非貧困人口人均可支配收入為9 390元。若以人均可支配收入作為相對貧困的參考標準,那么T縣的相對貧困線約為全縣農民人均可支配收入的60%。以下;二是因家庭成員患病、殘疾、上學等造成家庭負擔較重;三是因突發性災害導致家庭生活存在一定困難。由此,T縣確定了包含經濟收入、社會權利、發展風險等的多維相對貧困標準。在相對貧困治理的具體實踐中,縣政府不對相對貧困的規模進行統一控制,而是賦予各個鄉鎮一定的自主權,由各鄉鎮嚴格把握標準,統籌實施幫扶相對貧困戶。T縣根據各鄉鎮經濟發展水平和貧困幫扶需求,按照100萬元、200萬元、300萬元三個等級,為各鄉鎮增加配套相對貧困治理專項資金,由各鄉鎮負責統籌支配,重點對因災、因病、因殘、意外事件等導致家庭生活困難的相對貧困戶及時開展應急性救助幫扶。

(二)構建“縱向一體、部門協同”的相對貧困治理體系

相對貧困治理需要地方與基層政府建立現代化科學化的治理體系,采用專業化、精準化的治理方式,提升高效化、精細化的治理能力。一方面,T縣確立“以扶貧統領全縣工作”的基本思路,專門針對相對貧困戶的幫扶問題選派工作隊員,將壓力型行政體制同干部考核機制結合在一起,形成以扶貧責任制為核心、涵蓋縣鄉村三級干部的縱向貧困治理體系。相對貧困戶的獎勵扶持工作按照“村級排查、鄉鎮審核、項目扶持、建檔備查、縣級核查”的程序規范操作。另一方面,自2019年起,T縣將連續3年對相對貧困戶實施涵蓋產業、金融、教育、醫療、住房、就業等的扶持措施,相對貧困戶的產業發展由農業農村局牽頭,金融扶持由縣財政局、婦聯、人社局牽頭,教育扶持由教育局牽頭,健康救助由醫療保障局負責,安全住房由住建局牽頭,公益性崗位就業由人力資源社會保障局牽頭,通過量化分解扶貧任務、協調整合扶貧資源,構建起部門協同的橫向貧困治理體系。T縣優化“縱向一體、部門協同”的貧困治理體系,既借鑒精準扶貧的治理經驗,又結合相對貧困的新特點進行創新,有效提升了相對貧困治理的效率。

(三)發揮財政杠桿作用,夯實相對貧困治理的物質基礎

分稅制改革后,中央的轉移支付成為地方財政支出相當重要的資金來源,這不但保證了中央政府在地方貫徹自己意圖的能力,也有助于通過調控不同地區的政府收入,削弱發展不平衡導致的地區差距,實現地區均衡發展的目標[39]。治理相對貧困,離不開國家財政的強有力支持。T縣是國家級貧困縣,其扶貧資金幾乎全部來自于中央轉移支付資金和省級配套資金。2018年,按照中央與省級1∶1比例配套財政扶貧資金的標準,T縣共獲得8.4億元的財政扶貧資金,包括中央轉移支付資金4.3億元、省級配套資金4.1億元,充實了T縣貧困治理的“錢袋子”。在具體幫扶項目的資金使用中,N省與T縣采取1∶1比例的資金補貼方式,例如相對貧困戶養1只羊,可以獲得縣級500元和省級500元的補貼資金。充足的財政資金,是T縣在滿足精準扶貧的需求后,探索相對貧困治理的有利基礎,進一步保障了相對貧困治理的靈活性與有效性。

(四)完善綜合性貧困治理政策體系,區分絕對貧困和相對貧困幫扶政策

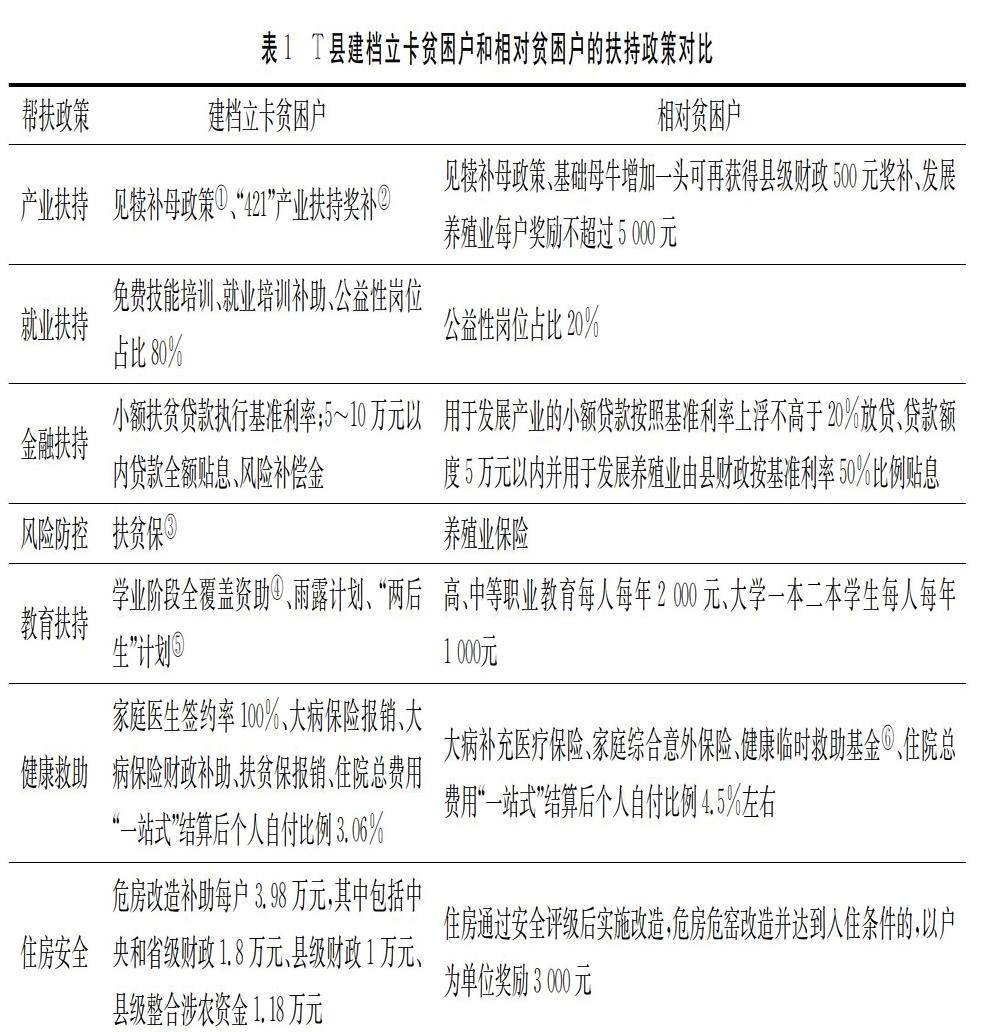

后扶貧時代的相對貧困治理,需要地方與基層政府基于治理資源儲備和上級政府權責授予、因地制宜執行政策和創新政策體系。在相對貧困的治理中,除了統一的中央政策以外,也需要在中央政策精神之下,通過制定和實施地方性政策對鄉土社會進行政策整合[40]。T縣根據相對貧困的成因和特點,對照和區別絕對貧困的幫扶政策,完善了綜合性貧困治理政策體系。相對貧困戶和建檔立卡貧困戶對比,在新農保、新農合、九年義務教育等普惠性政策和交通、飲水、用電、網絡、學校、衛生室等基礎設施使用方面是相同的,區別主要在于特惠性幫扶政策(見表1)。相對貧困的幫扶政策主要包含產業發展、就業、金融、風險防控、教育扶持、健康救助、住房安全等方面,其核心目的在于保障相對貧困戶發展的可行能力,從而在政策內容與幫扶方式兩大方面區別于絕對貧困治理。綜合性的幫扶政策,不僅針對性地克服了相對貧困可行能力弱、易陷入貧困的難題,而且促進建檔立卡貧困戶與相對貧困戶的均衡發展,化解貧困治理中的結構性沖突,消解扶貧中的逆向歧視問題。

(五)以保障可行能力為核心,化解相對貧困的多維相對性

在相對貧困的治理中,T縣在因地制宜界定相對貧困標準的基礎上,結合縣級政府貧困治理能力和相對貧困群體的現實需求,以保障相對貧困群體的可行能力為核心,制定并實施綜合性幫扶政策,注重前瞻性的動態監測和政策吸納,通過政策手段調節相對貧困的內在沖突,提升了相對貧困治理的效率。(1)產業政策的調整,能夠直接增加相對貧困戶的經濟收入,培養農戶脫貧致富的能力,緩解經濟結構性相對貧困。(2)政策吸納通過制度化的方式,將相對貧困人口納入扶貧政策范圍內,緩和了政策負外部性相對貧困。(3)通過提升可行能力調適社會權利結構,保障相對貧困戶獲得公平的發展機會,有效地消除相對剝奪感,化解社會權利性相對貧困。(4)營造勤勞致富、公平正義的社會氛圍,維護相對貧困戶在日常社會中的尊嚴,鼓勵相對貧困戶通過自主創業和就業擺脫困境,緩和社會心理性相對貧困。(5)地方政府貧困治理方式的調整,重塑了相對貧困群體的生活時間結構與生命時間結構,化解社會時間性相對貧困。由此,T縣在相對貧困治理中,重塑相對貧困戶的可行能力,著力破解相對貧困的多維相對性,建立起可操作、長效化的相對貧困治理機制。

四、相對貧困治理體系的構建

后扶貧時代的相對貧困治理,將不再是運動式和階段性的具體任務,而是要構建有效的保障支撐體系,其目的在于常態化地扶助相對貧困群體,使其不僅越過貧困線,而且進入社會經濟安全網,成為能夠順應社會發展的獨立經濟個體。在鄉村振興戰略與脫貧攻堅統籌銜接的背景中,需通過實地調查研究,借鑒多維貧困理論,以化解相對貧困的多維相對性為著力點,構建相對貧困治理機制。

基于后扶貧時代相對貧困的內涵與特點,結合T縣探索相對貧困治理的經驗,筆者認為后扶貧時代的相對貧困治理,應以要素市場化推動益貧式經濟增長,破解經濟結構性相對貧困;建立公平性、普惠性的綜合性扶貧政策體系,化解政策負外部性相對貧困;以公共服務均等化為核心,完善包容性社會發展體系,緩解社會權利性相對貧困;依托“一核多元”的貧困治理體制機制,重塑相對貧困群體的社會時間結構,彌合社會時間性相對貧困;通過培育理性化的社會心理認知,破除社會心理性相對貧困。最終,建立常態化制度化長效化的相對貧困治理體系,形成具有中國特色的相對貧困治理路徑。

(一)針對經濟結構性相對貧困,提升益貧式經濟增長體系

益貧式經濟增長理論認為減貧的最大動力來源于經濟增長,同時尋求有利于貧困人口的經濟增長方式和發展環境,通過公平的收入分配制度,使經濟增長的利益有效地分配給貧困人口,直接改善經濟結構中的不平等。因此,通過經濟增長的益貧化分配,實現公平和效率的統一,能夠有效緩解經濟結構性相對貧困。

1.由扶貧產業到產業興旺,促進經濟快速增長。將貧困治理政策與區域發展政策、鄉村振興政策相結合,依托資源優勢促進產業發展,以傳統產業為基礎,扶持特色產業,培育新型產業,發揮市場在資源配置中的核心作用。探索適合相對貧困的產業發展方式,支持家庭農場、合作社等新型農業經營主體,發展多種形式的適度規模經營,以扶貧產業的長期效益保障相對貧困戶穩定增收。

2.建立利益聯結機制,共享經濟發展成果。在相對貧困群體的產業發展、穩定就業與鄉村產業振興之間尋求銜接點和平衡點,探索有效的利益聯結機制。總結推廣“幫扶政策到村”的模式,探索以農村集體經濟為基礎的社區主導型發展模式,激活農戶擺脫貧困的內在動力。通過深化農村集體產權制度改革,鼓勵相對貧困戶以土地、資金、勞動等入股參與產業扶貧,推動村級集體經濟發展,使其成為貧困治理的有效手段。

3.穩定就業,支持創業,建立公平的收入分配制度。增強就業服務,提升就業意愿,保證有勞動能力的低收入人口通過自主就業實現穩定增收。通過創業培訓、農業產學研協同創新等服務體系,加強對返鄉農民工、下崗工人、高校畢業生等特殊群體的創業扶持。探索采用生產獎補、勞務補助、以工代賑等方式,完善勞動力市場,拓展相對貧困群體的就業門路。健全最低工資制度,提高勞動報酬在初次分配中的比重,通過優化收入分配結構,縮小收入差距。

(二)針對政策負外部性相對貧困,創新綜合性扶貧政策體系

公共政策的外部性是政治決策與分配中不可避免的并發癥,但是可以通過適度調節,化解公共政策的負外部性。后扶貧時代的相對貧困治理,應該堅持公平正義原則,建立健全綜合性貧困治理政策體系。

1.提升以公共服務均等化為核心的普惠性政策體系。健全普惠性的政策體系,尤其要完善農村養老、基本醫療、義務教育、住房安全等普惠性政策,“兩不愁三保障”可適度向相對貧困群體延伸。持續推進城鄉融合發展,促進城鄉公共服務均等化,完善農村基礎設施,彌補非競爭性社會公共服務的不足。

2.完善瞄準特殊困難群體的特惠性政策體系。精準扶貧主要采取總體性扶貧模式,即扶貧主體從生產、生活、家庭和福利等方面為貧困農民提供全方位保障的扶貧模式[41],扶貧成效卓著,因此在鞏固脫貧之前,應保持既有扶貧政策的穩定性。瞄準脫貧不穩定群體、政策兜底脫貧群體、低收入和弱保障的農村流動群體、城市“三無”人員和失業人員、因疾病災害突發事故等致貧的群體,建立特惠性幫扶政策,注重補齊農村特殊群體的公共服務短板,并以此為契機變運動式貧困治理為制度化貧困治理。

3.創新防止相對貧困群體因突發事件陷入貧困的應急性政策體系。調整財政支出結構,根據相對貧困戶發展基礎差、易返貧等特點,圍繞大病、教育、災害等主要致貧原因,增加公共醫療、公共衛生、基礎教育、基礎設施等方面的支出,建立大病醫療救助基金、相對貧困戶救助基金等,當其遭受突發災害、重大疾病、子女就學等特殊困難時,及時提供“救急”幫助。

(三)針對社會權利性相對貧困,完善包容性社會發展體系

包容性發展倡導個體社會發展機會的平等,促進社會各階層獲得經濟政治生活的平等權利,保證人們免受風險的危害。針對性地建立包容性社會發展體系,能夠有效治理社會權利性相對貧困。

1.科學界定相對貧困標準,促進發展機會的平等。后扶貧時代,應采用多維標準界定相對貧困。相對貧困不僅包含經濟收入維度,也包含政策負外部性、社會權利、社會時間、社會心理等多個維度。相對貧困戶的幫扶既不能脫離實際、拔高標準,也不能虛假脫貧、降低標準。因此,一方面國家要合理設置相對貧困界定標準,另一方面地方政府可以根據貧困治理的實踐需求,區分國家標準、省級標準、縣級標準等,注重相對貧困標準的可操作性。

2.增強相對貧困群體發展的可行能力。通過產業幫扶、扶貧車間等方式,培育相對貧困群體的自主脫貧能力。為相對貧困群體提供技能培訓、低息或無息貸款等支持,保障相對貧困群體在起始物質資產與人力資本交織方面的基本需求,破除脫貧的關鍵性門檻。在相對貧困群體遭遇突發事故、重大疾病時給予及時有效的幫助,防止其陷入“貧困陷阱”。

3.建立動態監測、風險預警和應急干預機制。以扶貧工作隊伍為主體,深入開展縣、鄉、村三級大走訪大排查活動,建立大數據平臺,定期進行信息比對,探索建立數據共享、相對貧困的動態監測和風險預警機制。將事后救助政策與農村養老保險、基本醫療、最低生活保障、工傷保險等政策結合起來,建立健全應急干預機制,通過綜合性手段增強相對貧困戶抵御風險的能力。

(四)針對社會時間性相對貧困,構建“一核多元”的貧困治理體系

“受影響利益原則”[42]認為所有受到政府決策影響的人都有權參與該政府,因此,國家主導的貧困治理中,通過構建政府主導、多元參與的貧困治理體系,可以有效地重塑相對貧困群體的社會時間結構,化解社會時間性相對貧困。

1.完善中央統籌、地方分權的貧困治理體系。相對貧困的相對性、多維性、區域性等特點,要求后扶貧時代的相對貧困治理,在堅持中央統籌的前提下,更加重視地方與基層政府的能動作用,善用屬地責任制、公共責任制等有效機制,創新貧困治理方式。設立專門的貧困治理監督考核部門,探索建立政府部門、相對貧困群體、社會第三方機構等多元主體參與的監督考核體系,建立綜合性考核指標,改變貧困治理中“一票否決”的監督考核方式,杜絕“數字脫貧”“檔案脫貧”等現象。

2.優化政府部門聯動機制,整合貧困治理的功能和資源。后扶貧時代的相對貧困治理,需要國家層面設立專門的貧困治理機構,將貧困治理作為各級政府部門的基本職能,促進扶貧工作的常態化和制度化。針對相對貧困的多維性特點,政府各部門應該政策統一、歸口管理,構建由扶貧、教育、醫療、衛生、民政等多部門協同治理的反貧困體系,破解治理資源分散化、貧困治理碎片化的困境。

3.促進多元主體參與相對貧困治理。一方面,構建政府、市場、社會、村莊、農戶“五位一體”的開放式貧困治理格局,發揮政府在貧困治理中的主導作用,發揮市場在資源配置中的決定作用,整合貧困治理資源,形成貧困治理合力。另一方面,加強貧困治理的國際合作,構建國際貧困治理共同體,在對發展中國家和地區提供援助、分享經驗的同時加強地區性、國際性減貧合作。

(五)針對社會心理性相對貧困,培育理性化社會認知體系

相對貧困不僅包含經濟收入、社會權利等客觀維度,也包含社會心理、群體認知等主觀維度。貧困心態、貧困文化、精神貧困等是社會心理性相對貧困的主要表現,并存在代際遺傳、群體傳染等潛在困境。為此,應培育理性化的社會認知體系,緩解社會心理性相對貧困。

1.轉變相對貧困的舊有認知,使用新的貧困治理概念。相對貧困包含主觀認知的社會心理維度,與經濟物質的相對貧困相比,精神思想的相對貧困具有潛移默化和根深蒂固的破壞性,而精神的富有和心態的積極能夠成為克服相對貧困的強大內在動力。2020年后的相對貧困治理,可以不再使用“農村貧困人口”“建檔立卡貧困戶”“精準脫貧”“脫貧攻堅”等概念,代之以“低收入群體”“相對困難戶”“增加收入”“均衡發展”“城鄉融合發展”等概念。

2.培育貧困恥感文化,營造公平正義的社會氛圍。扎實推進扶志與扶智工作,幫助相對貧困群體樹立勤勞致富的正確觀念,加強自主脫貧的典型宣傳,避免“等、靠、要”思想。加強社會主義核心價值觀教育,逐漸減少不平衡心理,化解相對剝奪感,對社會公平正義形成積極的心理認同。通過公平的文化教育破解“貧困代際遺傳”“貧困心態”“貧困文化”,激發相對貧困群體擺脫貧困的自主性和創造力。

3.深入推動移風易俗,培養積極向上的社會風氣。通過先進文化下鄉、扶貧政策講解等活動,建立健全針對相對貧困群體的心理服務體系,調節相對貧困群體的社會心態,引導相對貧困群體進行合理的社會比較。將化解社會心理性相對貧困與鄉村振興的鄉風文明相結合,深入推進城鄉地區的移風易俗,有效治理“天價彩禮”“大辦宴席”“鋪張浪費”等現象,倡導量入為出、理性消費,優化消費支出結構,緩解支出過大造成的相對貧困。

參考文獻:

[1] 方曉丹.2019年全國農村貧困人口減少1 109萬人[EB/OL].(2020-01-23)[2020-02-28].http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202001/t20200123_1724700.html.

[2] Hugh V.McLachlan.Townsend and the Concept of “Poverty”[J].Social Policy & Administration,1983,17(2):97-105.

[3] 阿馬蒂亞·森.貧困與饑荒——論權利與剝奪[M].王宇,王文玉,譯.北京:商務印書館,2001:5.

[4] Oscar Lewis.Five Families:Mexican Case Studies in the Culture of Poverty[M].New York:Basic Books Inc.1959:194.

[5] A Sen.Poverty:An Order Approach to Measurement[J].Econometrica,1976,44(2):219-231.

[6] P Townsend.Poverty in the United Kingdom:A Survey of Household Resources and Standards of Living [M].Berkeley and Los Angeles,California:University of California Press,1979:1 216.

[7] 德尼·古萊.發展倫理學[M].高铦,溫平,李繼紅,譯.北京:社會科學文獻出版社,2003:15.

[8] 凌經球.鄉村振興戰略背景下中國貧困治理戰略轉型探析[J].中央民族大學學報(哲學社會科學版),2019,46(3):5-14.

[9] 高強,孔祥智.論相對貧困的內涵、特點難點及應對之策[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2020,41(3):32-40.

[10] 張琦,楊銘宇,孔梅.2020后相對貧困群體發生機制的探索與思考[J].新視野,2020(2):26-32.

[11] 拉格納·納克斯.不發達國家的資本形成問題[M].謹齋,譯.北京:商務印書館,1966:6.

[12] Nelson Richard R.A Theory of the Low-level Equilibrium Trap in Underdeveloped Economies[J].The American Economic Review,1956,46(5):894-908.

[13] 陸漢文,楊永偉.從脫貧攻堅到相對貧困治理:變化與創新[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2020,41(5):60-68.

[14] 孫久文,夏添.中國扶貧戰略與2020年后相對貧困線劃定——基于理論、政策和數據的分析[J].中國農村經濟,2019(10):98-113.

[15] 左停,蘇武崢.鄉村振興背景下中國相對貧困治理的戰略指向與政策選擇[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2020,41(4):65-73.

[16] 呂新博,趙偉.多維貧困視角下農村相對貧困治理路徑研究[J].山東農業大學學報(社會科學版),2019(4):27-31.

[17] 王小林,馮賀霞.2020年后中國多維相對貧困標準:國際經驗與政策取向[J].中國農村經濟,2020(3):2-21.

[18] 葉興慶,殷浩棟.從消除絕對貧困到緩解相對貧困:中國減貧歷程與2020年后的減貧戰略[J].改革,2019(12):5-15.

[19] 邢成舉,李小云.相對貧困與新時代貧困治理機制的構建[J].改革,2019(12):16-25.

[20] 左停,賀莉,劉文婧.相對貧困治理理論與中國地方實踐經驗[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2019,21(6):1-9.

[21] 呂方.邁向2020后減貧治理:建立解決相對貧困問題長效機制[J].新視野,2020(2):33-40.

[22] 方帥.貧困治理困境的結構與沖突[J].華南農業大學學報(社會科學版),2019,18(4):33-40.

[23] 劉雨桐.市場化轉型中社會資本對相對貧困的影響研究——基于CGSS微觀數據城市樣本的實證分析[J].當代經濟,2014(7):130-136.

[24] 曾晨晨.農村居民健康對我國農村人口相對貧困的影響——以我國中西部地區為例[J].農村經濟,2010(9):87-91.

[25] 秦建軍,戎愛萍.財政支出結構對農村相對貧困的影響分析[J].經濟問題,2012(11):95-98.

[26] 朱冬亮.貧困“邊緣戶”的相對貧困處境與施治[J].人民論壇,2019(7):58-60.

[27] 楊菊華.后小康社會的貧困:領域、屬性與未來展望[J].中共中央黨校(國家行政學院)學報,2020,24(1):111-119.

[28] 李小云,苑軍軍,于樂榮.論2020后農村減貧戰略與政策:從“扶貧”向“防貧”的轉變[J].農業經濟問題,2020(2):15-22.

[29] 唐任伍,肖彥博,唐常.后精準扶貧時代的貧困治理——制度安排和路徑選擇[J].北京師范大學學報(社會科學版),2020(1):133-139.

[30] 王小林.新中國成立70年減貧經驗及其對2020年后緩解相對貧困的價值[J].勞動經濟研究,2019,7(6):3-10.

[31] 范和生,武政宇.相對貧困治理長效機制構建研究[J].中國特色社會主義研究,2020(1):63-69.

[32] 鐘仁耀.構建解決相對貧困的長效機制[N].中國社會報,2020-01-13(02).

[33] Rowntree B S.Poverty:A Study of Town Life[M].London:Macmillan,1901:295-296.

[34] 陳濤.扶貧政策的負外部性及其化解[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2020,20(2):52-60.

[35] 李小云,于樂榮,唐麗霞.新中國成立后70年的反貧困歷程及減貧機制[J].中國農村經濟,2019(10):2-18.

[36] 徐勇,楊海龍.歷史政治學視角下的血緣道德王國——以周王朝的政治理想與悖論為例[J].云南社會科學,2019(4):40-50.

[37] 趙鼎新.時間、時間性與智慧:歷史社會學的真諦[J].社會學評論,2019,7(1):3-17.

[38] 鄭作彧.生命時間的結構性[J].華中科技大學學報(社會科學版),2018,32(5):99-106.

[39] 李劍.制度變遷中的地方政府自主性[M].北京:中國社會科學出版社,2016:107.

[40] 徐勇.“政策下鄉”及對鄉土社會的政策整合[J].當代世界與社會主義,2008(1):116-121.

[41] 田先紅.總體性扶貧模式的優勢、局限及其破解路徑[J].人民論壇,2020(2):36-37.

[42] Robert A Dahl.After the Revolution?Authority in A Good Society[M].London:Yale University Press,1970:64.