從反反壟斷論證反壟斷的合理性

劉凌菲 崔曉航

摘要:反壟斷是禁止壟斷和貿易限制的行為,是政府以及國際組織為了阻止單個公司在某一特定行業的壟斷狀態而采取的一種策略,基于此的反壟斷思想已被大多數人接受。然而,反壟斷的提出隨之而來的是反反壟斷一種錯誤理論的出現,本文就從反壟斷的理由、反反壟斷的觀點以及批判反反壟斷三個層面論述反壟斷的合理性。

關鍵詞:反壟斷;反反壟斷;配置效率;創新

中圖分類號:DF525 ? ?文獻標識碼:A

文章編號:1005-913X(2020)02-0026-02

一、反壟斷的理由

壟斷(Monopoly)是對行業中的巨頭提供壁壘性的保護,這種壁壘可以阻止其他企業進入。從法律角度講,壟斷是運用市場勢力或壟斷力量限制、阻礙、排除競爭的市場行為,或者以限制、阻礙、排除競爭的市場行為產生控制市場的壟斷力量;[1]而在經濟學上,壟斷一般分為賣方壟斷和買方壟斷,但不管是賣方壟斷還是買方壟斷,壟斷者都能根據自己的利益需求,調節市場上的價格與產量。

在市場競爭中,差異化是一個重要來源,一般會帶來競爭優勢。平臺企業都有自己獨特的差異化特征,但不一定全部擁有競爭優勢。真正的競爭優勢,可能是最不起眼的但卻充分發揮自己獨特優勢的力量。

我們提倡反壟斷是因為壟斷有太多的危害了,不管是橫向壟斷行為還是縱向壟斷行為都具有法律危害,不論是法律允許的還是政府部門監管條件下的,都對市場經濟帶來風險。因此我們必須對壟斷行為進行監管。那么,壟斷行為有哪些具體的危害呢?

(一)壟斷會導致配置效率的損失

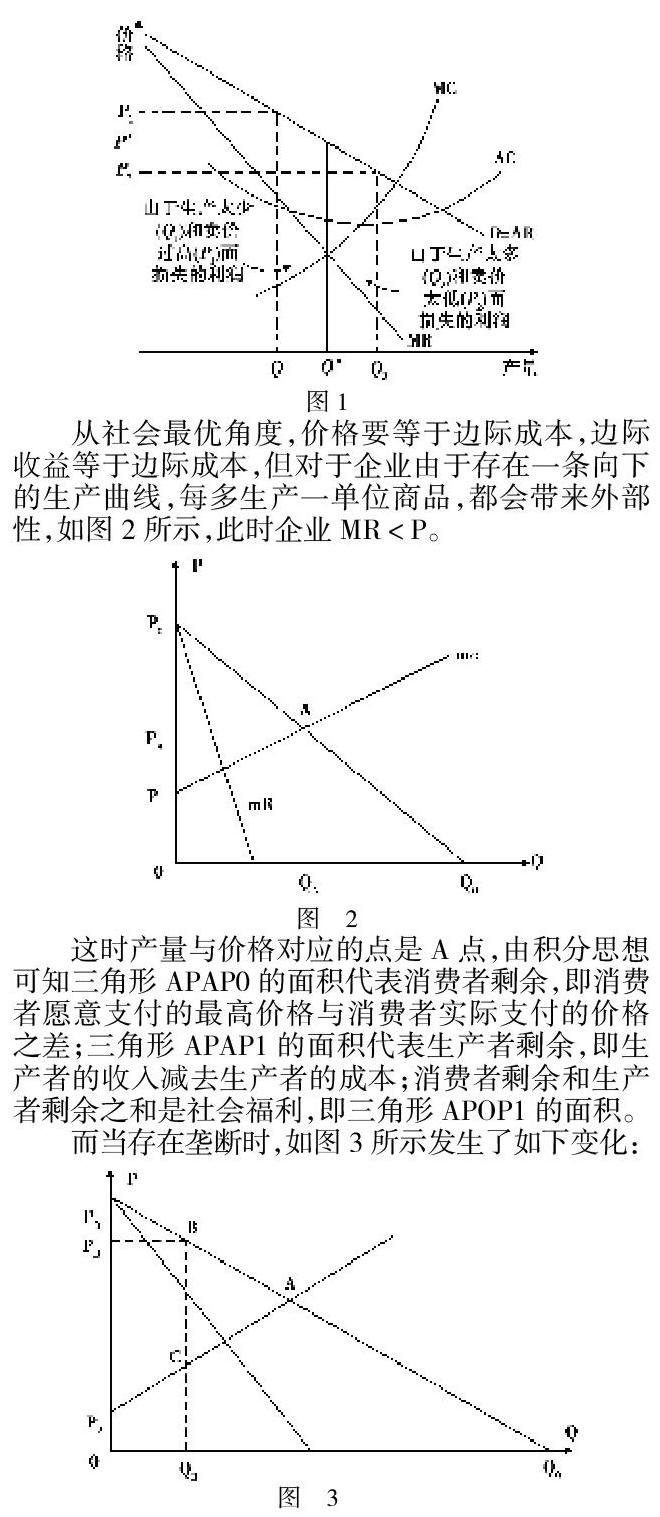

企業為了追求最大利益,往往會使邊際收益等于邊際成本。首先,利潤 = 收益-成本,而收益和成本均為產量的函數,故對利潤求產量的導數,在其等于零時實現利潤最大化,這時得到MR = MC。如圖1所示,當邊際收益大于邊際成本時,企業繼續提高產量會使總收益更高,故企業會選擇繼續增加產量;而當邊際成本大于邊際收益時,企業繼續提高產量會使總收益減少,故企業選擇減少產量。

從社會最優角度,價格要等于邊際成本,邊際收益等于邊際成本,但對于企業由于存在一條向下的生產曲線,每多生產一單位商品,都會帶來外部性,如圖2所示,此時企業MR 這時產量與價格對應的點是A點,由積分思想可知三角形APAP0的面積代表消費者剩余,即消費者愿意支付的最高價格與消費者實際支付的價格之差;三角形APAP1的面積代表生產者剩余,即生產者的收入減去生產者的成本;消費者剩余和生產者剩余之和是社會福利,即三角形APOP1的面積。 而當存在壟斷時,如圖3所示發生了如下變化: 企業選擇的產量和消費對應的點變為點B,產量減少,價格升高,消費者剩余變為三角形BPOPB的面積,生產者剩余變為四邊形BPBP2C的面積,社會福利變為四邊形BPOP2C的面積,與無壟斷時相比,社會福利減少了三角形ABC的面積,即壟斷導致的配置效率的損失。相比社會最優,壟斷帶來了更高的價格和更少的產量,從社會的角度講,消費者失去的要比企業得到的多,造成了配置效率的損失。 (二)壟斷會帶來尋租的損失 尋租(rent seeking)是指在沒有從事生產的情況下,為壟斷社會資源或維持壟斷地位,從而得到壟斷利潤所從事的一種非生產性尋利活動。租既然是一種收入,就會激勵經濟主體去尋租。若進入一個市場即可獲大量利潤,往往進入中存在關卡,設置關卡的財富最終會落入貪官污吏手中。故在壟斷競爭中,人們有可能賄賂監管部門或學者來提高市場的進出壁壘,這個尋租損失等于全部壟斷利潤。 (三)壟斷會阻礙創新 競爭是企業創新的原動力。若一個市場有具有壟斷,就會存在過高的進出壁壘,那么創新者不會做持續性創新,不去突破產品性能,轉而做破壞性創新,不在關鍵性能上尋求突破,將目標客戶轉為低端客戶,帶來一個僵化的市場。 我國法律保護競爭,反對壟斷。競爭并非是惡意,因為沒有競爭就會阻斷創新。反對壟斷也并非是為了保護某個公司或個人,而是保護社會上創新的原動力。 這是反壟斷的原因,因為有三種損失,所以會有反壟斷的出現。 二、反反壟斷的主要觀點 第一,經濟學上的完全競爭本質是沒有競爭,這種完全競爭市場在實際中并不存在。以這個為目標的反壟斷理論是荒謬的,操作起來是不切實際的。 第二,根據傳統經濟學壟斷的概念,是否存在壟斷依賴于如何定義市場。例如,當我們考慮可樂市場,可口可樂壟斷了整個市場;而如果我們考慮整個飲料市場,那么它就不是壟斷的。因此,反反壟斷主張由于無法明確市場邊界,故難以界定壟斷行為的產生,反壟斷便沒有意義。 第三,市場份額達到何種程度是壟斷企業?反壟斷理論沒有給出一個具體的標準。 第四,市場是自由進出的,只有政治上的舉措才會使得行業難以進入。因此只要市場可以自由進入,就不會存在壟斷。只有政治上的壟斷,即政府通過行政命令限制進入,才是壟斷。 第五,大企業是競爭的結果,大企業才是創新的主體。小企業的創新很難有突破性的建設,因此,創新可以把資源留給大企業,這樣創新投資才有效率。 第六,反壟斷會滋生尋租行為。為了在反壟斷體制中謀求更好的發展,人們會通過賄賂監管部門或學者來證明某企業沒有產生壟斷。 三、對反反壟斷的批判 (一)完全競爭意味著所有企業都一樣,沒有競爭 以完全競爭為目標的反壟斷政策當然是荒謬的。可反壟斷不是為了完全競爭,人們并不以此為目的去反壟斷,完全競爭的理想狀態并不是反壟斷的目標。 在實際操作中,我們追求的是“有效競爭”(Workable Competition)而不是完全競爭(Perfect Competition),所謂有效競爭,簡單說就是既有利于維護競爭又有利于產生規模經濟的競爭格局,這是一個更為現實的基準。人們試圖以實現完全競爭作為理想目標只存在于早期的判例中。現在,尋求更多的社會福利更優先于保護競爭,這才是反壟斷的主要目標。

有效競爭是美國經濟學家克拉克提出的,是基于完全競爭的過分理想性、非現實性提出的。克拉克提出,主要的競爭市場有兩類,其一是完全同質的嚴格競爭,其二是混合競爭,他認為壟斷大多來自于產品的極端差異性,但更有現實意義的是若產品存在適度差異,更能促進持續性創新和更有激勵作用的競爭。

從法律上看,真正的司法判決從來沒有一個案例在司法救濟上是以完全競爭為目標的,而是尋找一個能更好協調規模經濟和競爭活力的位置,目的是打造一種有利于長期均衡的競爭格局。因此,反反壟斷理論的第一個觀點錯誤認識了反壟斷的目的,對反壟斷存在理解偏差,本身就是錯誤的。

(二)第二個思想在實際操作上與刑法相悖

如果一個人有沒有犯罪,取決于怎么界定犯罪,還取決于怎么認定犯罪事實,法律便顯得荒唐。第二個思想過分武斷,與刑法的觀念相悖,不符合法律邏輯。

事實上,以上批判是出于對反壟斷實踐的無知。在反壟斷官司中,大約80%的工作精力會放在對相關市場的爭論上,界定相關市場才是一個案子的重中之重。反壟斷案子的取證絕不可以武斷得出的,如果案件審判中存在這種過強的主觀性與武斷性,雙方的對峙便在所難免。我們絕對不允許這種破壞社會穩定的現象出現,絕不會在實際操作中武斷界定相關市場。案件會存在復雜的界定相關市場的標準,不允許人為隨意劃分,這才是實際操作中法律的邏輯。

(三)市場份額在判斷壟斷時就是一個參考標準

即使市場份額一樣,具體也要看有無壟斷行為。從刑法角度,不同貪污數額的量刑是不同的,對于不同的產業,也不是按照一個標準將其定死,而是存在法庭對峙。我們在實際操作中不能只依靠一個份額標準去斷定壟斷與否。

(四)政治上的確存在壟斷,但競爭過程中也有嚴重壟斷

市場的進入障礙包括兩種,一是行政上的障礙,二是在競爭過程中出現的障礙。行政的障礙確實最為直接,最值得重視,但這并不意味著我們可以輕視競爭過程中自發形成的障礙。

自發形成的障礙包括規模報酬遞增、網絡外部性等。例如現在搜索引擎的市場是放開的,并且行業龍頭百度槽點多多,但為什么很少有人進入,且既便進入做得也不好,這就是因為有網絡外部性的作用。除此之外,即便有重大突破,例如微信類的產品出現,也很難搞到融資,這些隱形障礙都限制了新企業進入市場。當市場上已經存在大規模企業,新進入者融資會非常困難。

(五)重大創新都是在企業規模較小的時候誕生的,是創新成就了企業的大規模

騰訊在它的創業之初發明了QQ,變成了大企業;阿里在創業之初發明了支付寶,變成了大企業。往往舉足輕重的企業最重要的創新都是在規模較小的時候出現的,而變成大企業之后,創新能力衰弱。這里的原因,既有熊彼特講的企業家精神的衰退(層級制的后果),也有克里斯滕森等人講的“創新者的窘境”。這里的邏輯關系在于小企業經過創新變成了大企業,而非大的企業規模是創新的前提。

當然,我們并不是完全否認大企業在創新上的能力,只是大企業的創新會偏向資本密集型產品,而小企業的創新更具有創意性。

(六)反壟斷可能帶來尋租行為

但是,不反壟斷就不會滋生尋租行為嗎?很多執照、專利、授權都是造成壟斷的必要條件,這些都可能成為尋租行為滋生的原因。

因此,片面定義反壟斷的虛無性以及不恰當性是荒謬的。反壟斷是個精細活,需要大量有專業知識的人去研究。民科式的支持或反對,會產生很壞的后果。

《反壟斷法》是我國重要的法律,它的有效實施,保護的不只是尋求創新的企業,我們都是反壟斷體制下的受益群體。反壟斷的實行具有十分重要的意義,也能激發創造活力與經濟能力。而批判反壟斷的學說,一定目的上是為了滿足私人壟斷需求,這種錯誤觀點的理論別有用心。我們必須堅持反壟斷,打破壟斷,這樣企業與普通群眾都是受益群體。

參考文獻:

[1] 蘭 磊.反《反壟斷法》上的“不相關”市場界定[J].中外法學,2017(7):1647~1676.

[2] 武秋風.反壟斷與反反壟斷[J].中國海關,2006(7).

[責任編輯:龐 林]