鏡像神經元理論在地理板書中的應用

羅丹

摘 要:鏡像神經元理論認為,人的視覺具有思維能力。個體借助觀察,通過模仿掌握間接經驗,這對地理課堂教學有很大啟發。課堂中讓學生“看見”知識和“看見”思維過程非常重要。學生能通過視覺思維的模仿,提高學習效率,同時鍛煉地理思維能力。文章嘗試根據鏡像神經元理論設計不同的課堂板書,利用思維導圖式板書實現知識結構化和思維形象化。

關鍵詞:鏡像神經元;思維導圖;地理板書

中圖分類號:G633.55 文獻標識碼:A 收稿日期:2019-07-18 文章編號:1674-120X(2020)03-0105-02

鏡像神經元是大腦皮層中一種特定的細胞,它的作用就是讓個體在看到某個動作的時候,能夠像照鏡子一樣不自主地去模仿,并且做出相應的情感反應。科研人員把這樣一種具有特殊能力的神經元,稱為“鏡像神經元”。美國加利福尼亞大學鏡像神經元領域權威拉馬錢德拉斷言:“鏡像神經元之于心理學,猶如DNA之于生物學。”[1]鏡像神經元研究表明:人類可以通過模仿來習得知識。模仿從“看見”開始,這對教學中的知識呈現有很大啟示。

一、鏡像神經元與教學

鏡像神經元的特點是觀察者借助觀察,對眼前的信號不需要復雜的推理,就能迅速理解。比如,看到對方拿起筷子,就能理解對方準備就餐,可能餓了。人的眼睛從“看到”開始,大腦就自發通過模仿動作來“頓悟”相關信息,這種機制使人類獲得高級學習能力。眼睛不只是外界萬千事物的“感受器”,由于與鏡像神經元的直接聯系,它還是一種“理性器官”。換句話說,人的視覺有思維能力。思維,從“看見”的瞬間就同時開始了;他所看見的,就是他所思維的。[2]

個體看到對方被熱水燙傷后,可以不用親身經歷獲得相關經驗,這個經驗是間接經驗。人類能通過自動化的“腦內復制”功能來掌握間接經驗。也就是說,間接經驗可以通過“看見”來傳遞。教學的實質不正是傳授間接經驗嗎?課堂教學是傳授間接經驗的重要媒介。鏡像神經元研究表明,如何“呈現”知識(讓知識變成“看得見的”)和如何“講解”知識同等重要。課堂上知識呈現的最有效措施就是板書。課堂板書不僅讓學生習得對應知識,還可以讓學生通過模仿板書的呈現過程,習得相應的思維過程。此時,板書并非只是課堂知識的總結、羅列,還是知識點推導過程的思維呈現。

二、地理課堂板書現狀

板書語是一種特殊的教學語言形式。恰當的板書可以全面地展示教學方案,真實地反映教學內容;也可以啟發學生的學習思路,幫助學生學有所用。在新技術支撐下的地理教學,教師側重于利用多媒體軟件來提升學生學習興趣,對課堂板書的關注點越來越低。多媒體課件頁面的閃現并不能給學生留下深刻印象,而保留在黑板上的板書能長時間地向學生傳遞信息。

當前,地理課堂上的板書結構普遍過于粗糙。新授課上使用最多的綱目式板書,無法體現知識結構和思維過程;復習課上使用的結構板書雖然可以從全局了解知識,但不利于學生鍛煉思維能力。

中學地理教材涉及的地理知識,既有繁雜的地理現象描述,又有深奧的地理基本原理;既需要花時間記憶,又需要深刻地理解。根據知識的表征方式不同,地理知識可分為地理陳述性知識和程序性知識。地理板書需要體現多種類型的地理知識。

地理陳述性知識即能直接陳述的知識,是關于“是什么”“在哪里”的知識,如地理位置、地理分布、地理景觀等;地理程序性知識是教會學生如何學習、如何思考的方法性知識,是關于“為什么”“怎么做”的知識,如地理特征、地理原理、地理思維能力等。目前,地理課堂板書更多的是展示地理陳述性知識,對程序性知識的展現也只是很多平鋪直敘,基本沒有思維過程。

12歲左右的初中學生認知能力較弱,面對高度抽象的地理概念難以理解,如果沒有相應的感性材料作支撐,容易造成“學習困難”。特別是初一地理“宏觀地球的認識”,學生的思維是從抽象的球體概念到抽象的經緯網、地球運動等,從抽象到抽象,學生地理知識的獲取更難進行。即使展示地圖,地圖上要素繁多,圖例復雜。多樣的線條、字體、輪廓分散了學生的注意力,學生難以從冗雜的圖形中提煉出關鍵信息,有著嚴重的認知困難。結合思維導圖的板書能將知識網絡化、思維形象化,幫助學生習得知識和技能。

三、思維導圖式板書在地理課堂教學的應用實例

思維導圖用文字、線條、圖像將知識以脈絡的方式呈現出來。教師歸納梳理地理教學信息,幫助學生從冗雜的信息中發現知識間的內在聯系,做到知識的可視化。學生能從圖中找到主干知識,明確邏輯關系。

將思維導圖與課堂板書結合,能形成別具一格的思維導圖式板書。板書的形成過程能體現不同的知識類型,本文依據鏡像神經元理論,針對“為什么”“怎么做”兩類程序性知識,舉例兩課的“看得見”知識的板書設計。

一堂課堂上涉及的地理知識既有陳述性知識,又有程序性知識,兩者之間既有區別又有聯系。一般而言,學生最初學習的是陳述性知識,程序性知識是對陳述性知識的運用。依據這一認知規律,思維導圖式板書的呈現過程就主要分兩步:第一步,呈現陳述性知識;第二步,通過圖形呈現程序性知識的結構及思路。

先以初二地理“長江”一課為例。“長江”一課中的陳述性知識包括長江的發源地、注入海、流向、上中下游分界點等。教材上的地圖信息復雜,雖然圖上有這些信息,但學生獲取困難。板書用一個簡單的河流圖形,將諸多知識連貫起來。學生在看圖記憶時不是孤立地記憶地理事物,而是結合了零散知識之間的內在聯系。簡潔的圖形幫助學生降低了陳述性知識的記憶難度。

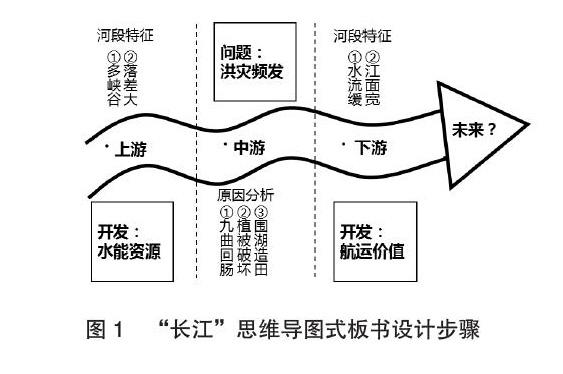

“長江”一課中的程序性知識是關于“為什么”的知識:分析各河段特征及其開發利用。教師根據不同河段的特征,有序地補充板書,大致為上下結構,將結論用字體或者顏色重點突出(見圖1)。上下結構的板書圖幫助學生分析地理特征和地理原理這類程序性知識,明確學習思路,培養其地理思維能力。

學生通過這幅圖,就能在頭腦中形成長江的清晰的知識網絡,了解其中各個要素之間的聯系,進行地理區域分析。教師板書的繪制過程形象地體現了教師的思維過程,學生可以通過模仿來提升思維能力。圖1可以變式練習,學生可通過自主學習和合作探究,繪制“黃河”一課的思維導圖式板書。

“長江”這一課時的板書設計是圖文并茂的,與傳統板書文字的堆疊相比,它是主干清晰、邏輯明確的“看得見”的知識。學生利用視覺思維,不僅能接收到地理知識,也能“看見”推導過程和邏輯關系。這就是鏡像神經元理論提倡的從視覺出發,讓學生通過模仿“看得見”的知識和思維過程來獲取間接經驗。

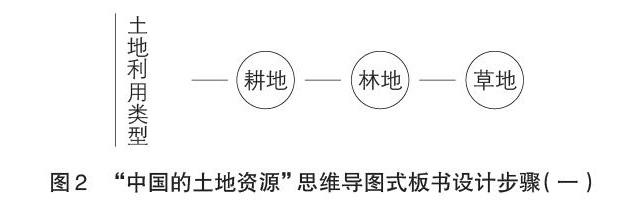

“長江”一課舉例了“為什么”這類程序性知識的呈現,類似的上下結構式圖式,也可用于體現“怎么做”這類程序性知識。以“中國的土地資源”一課為例,本課教材共7頁,文字信息很多,有大量圖片、文字、活動內容,還需要教師補充應試考試中的漫畫等素材。“中國的土地資源”一課中的陳述性知識主要是地理術語、地理名稱和地理分布,也就是土地利用類型及其分類、三種土地利用類型的分布。

思維導圖式板書首先展示地理術語(見圖2)和地理名稱(耕地、林地、草地),涉及地理分布的陳述性知識最好的呈現方式還是地圖。板書的應用并未否定地圖的作用,地圖也是知識的呈現方式。所以,“中國的土地資源”一課中陳述性知識的展示是板書和地圖,這在地理課堂教學中是很容易實現的。

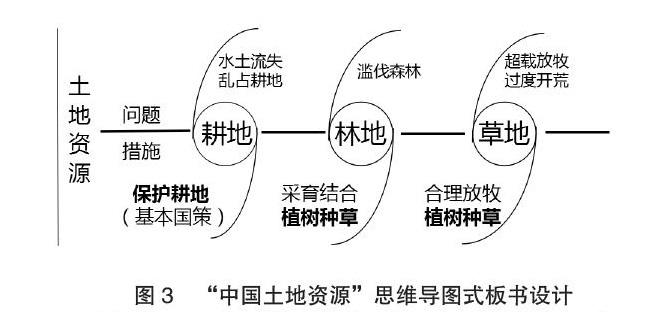

“中國的土地資源”一課的程序性知識是解決地理問題,針對三種土地利用類型出現的問題提出解決措施。根據圖形設計(見圖3)引導學生尋找措施中的共同點,無意識地啟發學生主動思考,得出規律:對資源“減少”類問題,共同的措施是“保護”和“增加”兩種思路。同時,可以舉一反三,涉及植被、生態等環境問題,有效的措施是“植樹種草”。思維導圖式板書結構有助于培養學生分析問題、提出解決措施的地理實踐能力。

“長江”和“中國的土地資源”兩課時的板書設計都是以“看得見”的圖文并茂式板書展示出來的。教師在教學中,剝離出教材文字、圖形等素材的主干,將抽象概念和間接知識呈現出來。板書的呈現步驟是從陳述性知識到程序性知識。學生在學習中,不僅能“看見”知識結構之類的顯性知識,還能“看見”思維過程之類的隱性知識。呈現板書的過程也是知識點的思維推導過程。思維導圖式板書對學生學習綜合性強的地理學科有很大幫助。

參考文獻:

[1]戴維·多布斯(David Dobbs).人們為何喜歡模仿[J].環球科學,2006(9):31.

[2]陳建翔.鏡像神經元理論視野下的“母思維”與知識呈現[J].課程·教材·教法,2015(7):52.