農村老年人養老模式選擇意愿研究

王瑩 王歡 張會君

摘 要:隨著社會發展轉型,農村老年人養老呈現社會化特征。針對養老模式的選擇意愿進行研究,利用問卷調查,針對遼寧省農村老年人的養老模式進行分類,通過Logistic回歸模型對養老模式選擇意愿進行系統分析。建議構建出自我養老、家庭養老和社會養老相結合的新型綜合養老模式,以滿足社會養老的發展需求。

關鍵詞:農村老年人;養老模式;Logistic模型;選擇意愿

文章編號:1004-7026(2020)05-0042-02???????? 中國圖書分類號:C93 ??????? 文獻標志碼:A

社會經濟迅速發展,但是存在農村老年人收入偏低,空巢老人增多的問題,在社會保障特別是農村社會保障并不完善的情況下,農村老人養老問題已然成為社會關注的熱點問題[1]。中共中央、國務院印發《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》,提出要適應農村人口老齡化形勢,加速建立多層次農村養老服務體系[2]。農村養老模式呈現出多元化的發展趨勢[3],因此農村老年人養老模式選擇意愿的研究顯得尤為重要。各研究顯示,大多數學者將養老模式分為家庭養老、自我養老和社會養老[4]。也有部分研究顯示“社會養老可代替家庭養老”,“建立規范的養老保險制度對于養老問題的解決具有重大且深遠的意義”[5-7]。基于養老服務全局觀,分析影響選擇意愿的因素,比較幾種養老模式在選擇上的不同傾向。

1? 對象與方法

1.1? 對象

針對遼寧省建平縣、新賓縣、朝陽縣、喀左縣老年人發放調查問卷160份。納入標準:①年齡大于60周歲;②意識清醒,理解能力佳;③自愿參加本次問卷調查。本次研究剔除不合格問卷18份,回收有效問卷142份,問卷有效率為88.75%。在一般情況調查中,男69名(48.6%),女73名(51.4%);文化程度中,小學及以下69人(48.59%),初中52人(36.62%),高中及以上21人(14.79%);健康狀況中,“好”49人(34.5%),“一般”70人(49.3%),“不好”23人(16.2%);婚姻狀況中,有偶87人(61.27%),喪偶52人(36.62%),離異3人(2.11%)。

1.2? 模型與假設

在農村老年人養老模式選擇評價中,對數據擬合度分析選擇影響因子,并通過構建Logistic回歸模型找到養老模式選擇的影響因素。以養老模式選擇意愿為因變量,有統計學意義的變量:性別X1、年齡X2、健康狀況X3、婚姻狀況X4、子女數(個)X5、收入情況(年)X6、養老政策X7、保障基本生活XX8、提高生活質量X9、抵御未來風險X10為自變量,各變量分別按問卷相應條目賦值,通過對解釋變量的分析來證實研究假設及變量對3種農村老年人養老模式選擇的影響。

1.2.1? 個人情況變量的前提假設

在養老模式的選擇中,個人情況與其息息相關。其中個人情況包括性別、年齡、婚姻狀況、健康狀況等。“孝”是中國的傳統美德,孝文化構成了我國傳統養老文化的核心。“兒女孝順,含飴弄孫”是傳統社會中老年人晚年最高的理想和精神追求[8]。因此,在家庭中子女人數多且年齡較高的男性老人中,選擇家庭養老的可能性較大,一般有配偶和經濟收入高的老年人更傾向于自我養老。

1.2.2? 家庭情況、社會情況的前提假設

在養老模式的選擇中,家庭情況、社會情況與其息息相關。一個家庭選擇養老模式的能力來源于子女數、家庭目前勞動力成員的收入及社會養老政策宣傳等條件。假設家庭子女數少、老人對自身經濟能力又較滿意的則會選擇自我養老模式。

1.2.3? 風險意識的前提假設

在養老模式的選擇中,老人的行為態度與其息息相關。農村老人養老需要保障基本生活、提高生活質量且抵御未來風險,假設老人擔心老了生病或沒有養老保障的時候,會尋求外界輔助養老,則會更傾向于社會養老的選擇。

2? 結果

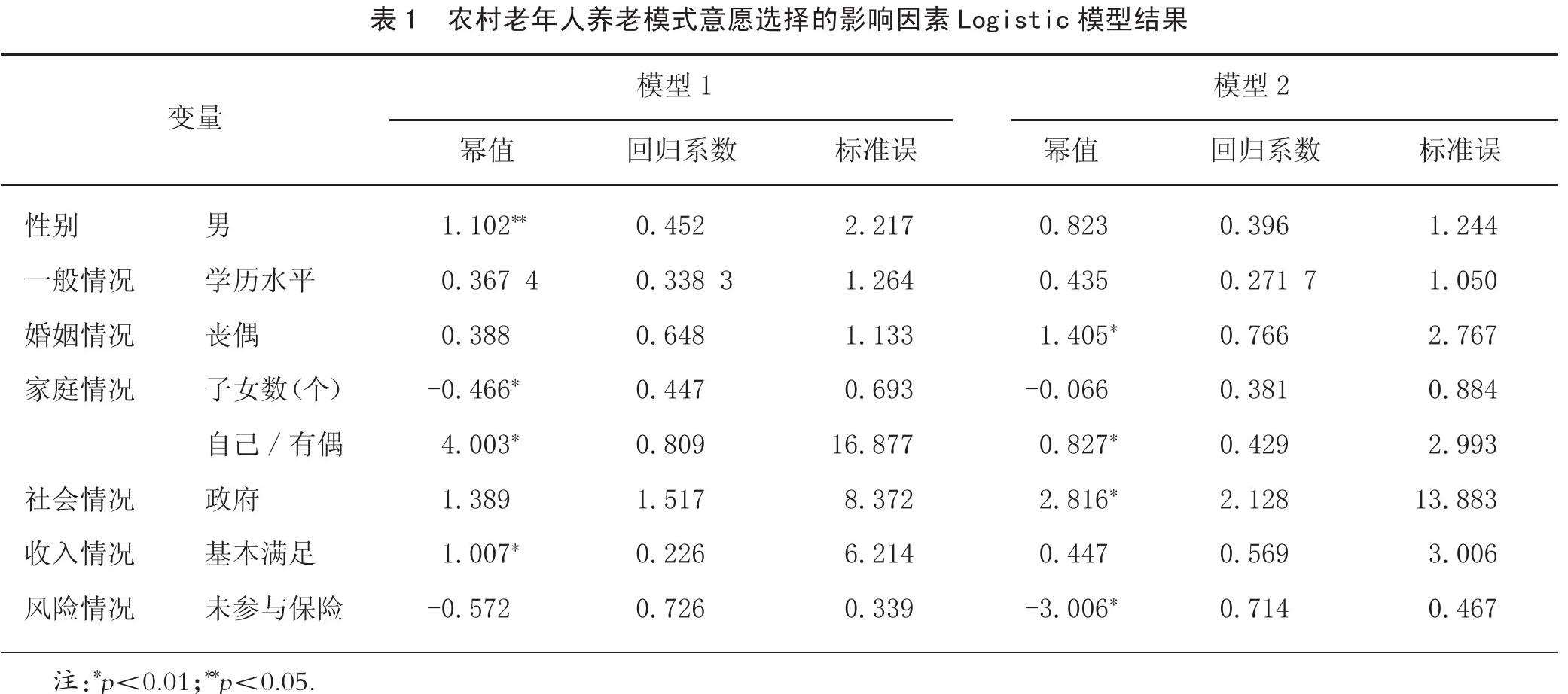

家庭養老是目前最普遍的養老模式,因此模型以家庭養老為中心比較其他兩種養老模式。模型1為家庭養老與自我養老模式比較;模型2為家庭養老與社會養老模式比較。模型在經過SPSS19.0統計軟件消除變量間的多重共線及異方差分析,進行Wald統計量效性檢驗,X2=51.243,Sig.=0.000,模型的擬合度較好(詳情見表1)。

3? 結論

3.1? 一般情況對養老模式的影響

根據模型1數據得出結論,老年人的性別對養老模式的選擇具有一定影響。老年人中男性比女性選擇自我養老模式的可能性更高。模型2數據可以看出,性別并未明顯影響到農村老年人在家庭養老和社會養老中的選擇。國家也從未對社會養老政策作出明確的性別差異規定,所以農村老年人不論男女,對于家庭養老和社會養老的選擇具有很大的相似性。而婚姻狀況對于老年人選擇家庭養老模式和社會養老模式有顯著性影響,喪偶的老年人更愿意選擇社會養老模式。

3.2? 家庭環境和社會情況對養老模式的影響

家庭環境和社會情況是影響養老模式選擇的因素之一。其中子女數量、家庭生活中人口的數量和整個家庭的經濟收入的情況等都有著重要的作用。在模型1和模型2的數據對比中,子女數量冪值為負,可見其與家庭養老模式呈正相關趨勢,與社會養老模式呈負相關趨勢。換而言之,老年人子女數量越多,其更愿意選擇家庭養老;子女數量越少,更愿意選擇選擇社會養老。家庭經濟收入在模型1中來源于自己或配偶的老年人更傾向于選擇自我養老,將自我儲蓄作為自我養老的基本。家庭經濟收入在模型2中來源于自己或政府的老年人更傾向于選擇社會養老。這兩種結果均表現出老年人不愿意過多地依靠子女,以免增加子女經濟及生活負擔。

3.3? 風險意識對農村老年人養老模式的影響

農村老年人風險意識的強弱,決定了其是否參加養老保險以及對自己生活質量的要求。從模型2中可以看出風險意識中是否參加新農保對于養老模式的選擇具有顯著影響。參加了新農保的老年人一般對此有一定的認識,也具有一定的預防風險意識,對于國家的養老保險制度也有所了解,所以這些老年人更愿意選擇社會養老來滿足自己的養老需求。

4? 結束語

通過Logistic 回歸模型對養老模式選擇意愿進行系統分析。研究結論:兩個模型通過Wald 統計量效性檢驗得出X2=51.243,Sig.=0.000,模型擬合度較好,各解釋變量對因變量有顯著性影響。

針對農村老年人養老模式的選擇可以考慮眾多顯著影響因素,綜合幾種養老模式,走多元化的養老路徑。建議構建以自我養老為經濟基礎,家庭養老為老人提供居所,社會養老為老人提供依托、規避風險,以此來滿足老年人群的生活供養和精神慰藉等各方面養老需求。

參考文獻:

[1]杜鵬.中國人口老齡化現狀與變化[J].中國社會保障,2013(11):13-15.

[2]朱紹學.對新時代下完善農村社會養老體系的思考[N].淮南日報,2020-01-17.

[3]王維,劉燕麗.農村養老服務體系的整合與多元建構[J].華南農業大學學報,2020(1):103-116.

[4]穆光宗.中國傳統養老方式的變革和展望[J].中國人民大學學報,2000(5):39-44.

[5]郝金磊.區域差異背景下的農村養老保障模式構建[J].廣西社會科學,2012(12):100-104.

[6]丁登林.關于目前我國農村養老保障體系建設的探析[J].求實,2011(S1):175-176.

[7]楊立雄.建立非繳費性的老年津貼——農村養老保障的一個選擇性方案[J].中國軟科學,2006(2):11-21.

[8]王光利.社會轉型背景下中國傳統“孝老”文化與居家養老模式的傳承與重構研究[J].法制與社會,2019(34):136-138.

作者簡介:王? 瑩(1990—),女,漢族,遼寧錦州人,研究方向:老年護理、運動康復。

王? 歡(1982—),女,漢族,遼寧錦州人,研究方阿向:護理管理。

張會君(1964—),女,滿族,遼寧錦州人,研究方向:老年護理。