歷史小制作的課堂運用調動學生的參與性

郭彩燕

一、重興趣、備學生,設計歷史小制作

以往歷史課堂教學多采用填鴨式、滿堂灌的方法,難以調動學生的積極性,講臺上教師滔滔不絕,講臺下學生無精打采,被動地聽和記筆記,學生懶于思考,提不起興趣,沒有真正地參與到課堂教學中,嚴重影響教學效果。究其原因,是因為在教學過程中沒有突出學生們的主體地位。教師往往從教育者的角度去備課、講課,強調怎樣“教”,教師很少考慮學生需要什么知識,學生怎樣去學習知識,忽視了學生怎樣“學”,從而導致教師講得精彩,學生學得無趣。這就需要教師轉變教學觀念,根據學生的實際情況,設計教學內容,組織教學環節,改進教學方法,調動學生的積極性,發揮學生的主體地位,提高教學質量。如何在課堂教學中調動學生的積極性和提高課堂參與率?歷史小制作是提高課堂效率的方法之一,它讓學生積極參與課堂,發揮主導地位。現以人教部編版七年級歷史下冊第12課《宋元時期的都市和文化》為例。

興趣是最好的老師。初中學生有著強烈的好奇心和探索精神。初中歷史課堂教師要有的放矢地引導學生動手,積極參與實踐活動,把歷史知識和現實生活結合起來,激發他們的創新思維與動手能力,制作歷史小制作,直接參與到教學中來,成為課堂的主人。在部編人教版初中歷史七年級下冊第12課《宋元時期的都市和文化》一課中,教學目標中提到:“通過史料研習,知道宋朝就有了春節等傳統節目”。為了提高學生收集史料,整理史料,分析史料的能力,體驗制作歷史模型的感受,全班學生分為三組,發揮小組合作和自主學習的教學方法。第一組制作春節鞭炮模型。第二組制作元霄節花燈。第三組制作端午節龍舟模型。提前讓學生利用周六日準備鞭炮、花燈和龍舟的制作材料。

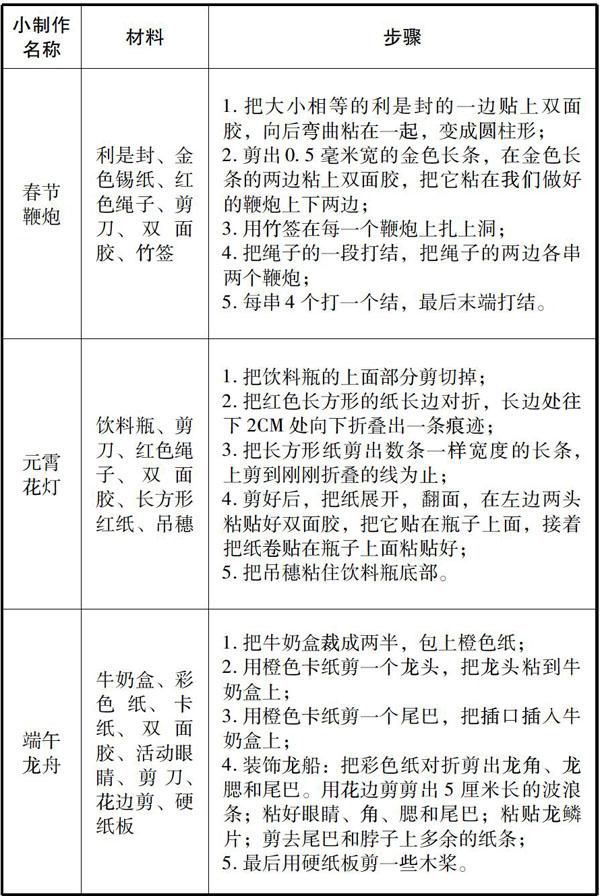

學生分組后,向他們展示要制作的模具的圖紙,并說明要求:歷史小制作完工后,每組派一名代表介紹作品的制作材料、制作步驟、歷史起源和在當時社會的作用及地位。經過學生的展示和介紹,現將三件歷史小制作的材料和制作步驟總結如下。

二、重過程、抓理解,學生作業作品展示

教學目標要求學生說出宋朝都有哪些重要節日,當時的人們是如何歡度這些節日的,這些節日習俗對今天有什么影響。學生要進一步探索,以加深對傳統節日的理解和認同。

春節鞭炮制作小組介紹到鞭炮是我們逢年過節必備的東西。每到新年的鐘聲剛剛敲響的時候,就會聽到窗外噼里啪啦的鞭炮聲,充滿著濃濃的年味兒,特別熱鬧,挨家挨戶都會送上對新年的祝福,代表著對來年美好生活的起點。學生再結合課本“相關史事”的內容,學生講述“宋代稱春節為元旦,俗稱年節、新年,最受重視。元旦前幾天,人們就灑掃庭除,準備過節。除夕之夜,人們要祭祀祖先,迎神供佛,掛年畫,貼桃符,闔家圍爐而坐,飲酒唱歌,直到天明,稱為“守歲”。元旦那天,盛行燃放鞭炮,穿新衣,往來拜年。大街上搭彩棚,擺滿各色貨物,歌館、舞場擠滿了人,連婦女也出來游樂。”通過動手制作鞭炮和課后收集資料,學生知道了宋朝春節燃放鞭炮的習俗和社會地位,加強了對傳統節日的理解,領悟到中國傳統節日和習俗的魅力,自覺認同和傳承中華民族傳統文化。

元霄花燈制作小組展示的是兩串花燈。他們小組分工合作,上網查找花燈相關資料,準備制作花燈材料和動手制作花燈的同學各施所長,通力合作。他們介紹到花燈,俗稱燈籠,是中國人喜慶的象征。每年的農歷春節,正月十五前后,人們都掛起象征團圓意義的紅燈籠,來營造一種吉利喜慶的氛圍。小組同學還拓展知識,講解元霄觀燈的習俗是起源于漢朝初年,是為了慶祝國泰民安,才扎結花燈,借著閃爍不定的燈光,象征著“彩龍兆祥,民富國強”,花燈的風氣至今仍還廣為流行。今天,經過歷代燈彩藝人的繼承和發展,中國燈籠擁有豐富的品種和高超的工藝水平。他們小組經過這次元霄花燈的制作,認識到中國傳統工藝與中國人生活息息相關,今天廟宇、大樓、酒樓、客廳、門口……處處都有燈籠。學生由衷地自覺承擔起傳承彩燈制作這門手工藝,認同中國傳統文化的深厚內涵。

端午龍舟制作小組展示的作品是一艘栩栩如生的端午龍舟。他們制作的龍舟所用材料非常簡單并環保,用的是廢棄的牛奶盒為主材料制作成龍舟身,再加上彩色紙去裝飾龍舟。他們向同學們講解扒龍舟是端午節傳統的習俗,相傳起源于古時楚國人,因舍不得賢臣屈原投江死去,許多人劃船追趕拯救,他們爭先恐后,追至洞庭湖時卻不見其蹤跡。之后每年五月五日人們劃龍舟以紀念之。借劃龍舟驅散江中之魚,以免魚吃掉屈原的身體。經過他們的講解,全班同學加深了對端午節扒龍舟傳統習俗的理解。

三、重評價、激參與,提高教育教學效率

七年級學生自我意識開始增強,開始注意塑造自己的形象,愛表現自己,好勝心強,在學習上力爭給老師和同學留下一個好印象,希望得到老師和同學的好評。針對他們這一心理發育特點,我設計了對學生作品的獎勵評價機制。由學生制作和介紹歷史小制作,把課本內容以藝術作品的形式再現于課堂,引導學生主動融入到歷史的情境中去,營造和諧、民主的課堂氣氛,為學生提供自主學習和自由發展的良好環境,調動學生學習歷史的積極性。通過學生的熱情推介和激烈爭辯,既調動了學生的學習熱情,也給了學生展示自己觀點的機會,讓學生在課堂上主動思考和探索,學生不再是被動的知識接受者,而是主動的知識探索者,提高教育教學效率。

四、重意義、找亮點,推動歷史課堂改革

1.歷史小制作吸引學生學習歷史的興趣。歷史小制作作為課堂教學的方式之一,對學生學習興趣的激發與學習情緒的培養有著至關重要的作用。學生學習的積極性與學習興趣,能促進學生思維發展和主動探索,調動他們自覺地參與到教學中來,真正使學生的主體地位得以確立。學生懷著強烈的好奇心與求知欲,積極主動地參與到課堂教學中來,達到事半功倍的教學效果。

2.歷史小制作提高學生的動手能力,培養學生的合作探究精神。

學生在制作小制作的同時,把文字性知識轉化為自己對知識的理解和分析,鞏固強化歷史知識。在小組合作完成作品的過程中,他們分工合作,上網查找資料,分析資料,篩選資料,再找材料制作模型,共同完成歷史小制作作品,發揮團隊的作用。同學們既鍛煉了動手能力,又感受到古代人民的智慧與才干,增強了民族自豪感。整個過程中,充分展現了他們的團結合作精神。

3.歷史小制作有利于培養學生的環保意識。學生制作的鞭炮、元宵花燈、端午龍舟主材料為過年時用過的舊利是封、廢棄的飲料瓶和喝完的牛奶紙盒,這些材料都是比較容易獲得,并且也非常廉價,甚至是廢棄物品。學生在制作作品的過程中會思考用最簡單最省錢最環保的材料去設計他們的歷史小制作。他們的作品既簡單又環保,同時又鍛煉了學生的動手操作能力和提升了學生的環保意識,培養了他們的社會責任感。

通過這堂實踐課,我們采用了可操作的歷史小制作歷史模具的教學方式,打破了課堂上師生一講一聽的固定教學模式,嘗試把課堂還給學生,讓學生成為課堂的主人,極大地提高了學生的積極性與參與性。實踐活動符合初中生的心理特征,讓其在玩中學習歷史,以“歷史”活躍歷史課堂,在動手實踐中感受歷史,熱愛歷史,引導學生就歷史呈現和解析與歷史原始資料進行比較,調動他們發現問題與創新思想。讓學生在制作歷史小制作的同時能從史學角度思考歷史與現狀的關系,使學生樂學歷史,提高其對歷史學習的興趣,調動歷史課堂參與積極性,提高課堂效率。

【注:本文系2018年度廣州市增城區教育科學“十三五”規劃課題,課題名稱:農村初中歷史開放性作業的探索與研究,課題批準號:ZC201867】

責任編輯邱麗