從定語長度擴增看翻譯與現代漢語白話文的發展: 以“一個+修飾語+的+名詞”的定語結構為例

北京科技大學 趙秋榮 北京外國語大學 王克非

提 要: 20世紀前半葉,現代漢語白話文的句子結構發生了重要變化,顯著表現之一是定語長度增長與容量擴增。本文借助歷時復合語料庫(1915—1949),以“一個+修飾語+的+名詞”為例,首先描述這一結構在翻譯漢語與原創漢語中的頻率、變化趨勢,接著從語言接觸和認知視角分析該結構變化的可能性與限度。研究發現: 相對舊白話,“五四運動”后短時間內現代漢語白話文的定語長度增加、容量擴展。除了語言自身發展外,以翻譯為媒介的語言接觸推動了這一進程;由于漢語自身對結構容量擴增十分敏感,再加上認知處理能力的限制,這種擴展有一定限度。

1. 引言

20世紀前半葉,現代漢語白話文的定語結構發生了重要變化,其中明顯的標志之一是定語長度增加,名詞中心語前復雜修飾成分增多。這些變化很大程度上受了西文的影響,尤其是受翻譯的影響(王力,1943 /1985;Kubler, 1985;王克非,2002;秦洪武、夏云,2017)。然而,現有研究較少關注這一變化產生的原因和形成過程,翻譯漢語在特定時期以何種方式影響現代漢語白話文的發展,迄今為止還是個謎團。

定語結構變化雖滿足了現代漢語白話文表達復雜思想的需要,但翻譯漢語中的定語過度冗長、拗口,不符合閱讀習慣與認知規律。在借助翻譯改造現代漢語白話文的思潮下,翻譯漢語和原創漢語中復雜定語結構如“一個+修飾語+的+名詞”發生了怎樣的變化?變化的原因是什么?以翻譯為媒介的語言接觸在這個過程中發揮了怎樣的作用?

基于歷時復合語料庫(1915—1949),本文以“一個+修飾語+的+名詞”為例,描述翻譯漢語和原創漢語復雜定語結構中定語長度和容量的歷時變化,探討翻譯對復雜定語結構的影響,并從語言接觸和認知視角分析導致定語長度增長、容量擴增的可能性與限度。

2. 研究設計

本文的研究基礎是歷時復合語料庫(1915—1949),包括類比語料庫(1915—1949)(簡稱DCC)、雙語平行語料庫(1930—1949)(簡稱PC)和參考語料庫(簡稱RC)。類比語料庫以小說、散文為主,含少量戲劇,主要選取20世紀前半葉經典的現代漢語白話文著作和英漢翻譯作品,庫容約210萬字;雙語平行語料庫主要選取膾炙人口、較有代表性的英譯漢翻譯作品,庫容約140萬字 /詞;參考語料庫主要選取明清時經典的舊白話作品,庫容約500萬字。單語作家受外語水平限制,僅能閱讀翻譯作品,如果其作品中出現歐化語言特征則主要受翻譯語言的影響,為了佐證以翻譯為媒介的語言接觸對原創漢語的影響,本文引入單、雙語作家語料庫,庫容為314 616字。歷時復合語料庫共涵蓋135部作品 /篇文章。所有語料都經過詳細加工,其中雙語平行語料庫達到句級對齊。為了凸顯語言變化,本文取自然年每十年的后五年為一個時間階段,加密時間間距,即1915—1920為第一階段,1925—1930為第二階段,1935—1940為第三階段,1945—1949為第四階段(趙秋榮、王克非,2013;2014;Zhao & Wang, 2015)。

3. 研究發現

3.1 定語長度的歷時變化

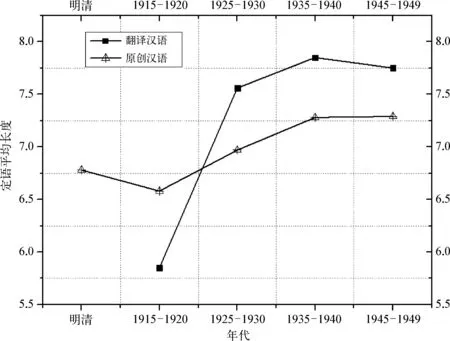

基于WordSmith 6.0等研究工具,本文提取了翻譯漢語、原創漢語中所有含“一個+修飾語+的+名詞”的結構,分階段統計了定語長度(指“名詞中心語”前的定語長度,以“字”為單位),結果如表1和圖1所示。

表1. 翻譯漢語和原創漢語中定語平均長度比較(以“字”為單位)

圖1. 翻譯漢語和原創漢語中定語平均長度比較

表1和圖1顯示了“一個+修飾語+的+名詞”中定語平均長度的歷時變化及分布差異,特點有二:

其一,總體上,翻譯漢語和原創漢語的定語平均長度呈增長趨勢,且翻譯漢語中增長趨勢更明顯。

第一階段,翻譯漢語的定語平均長度為5.85,第二、第三階段為7.56和7.85,第四階段略微回落,為7.75。參考語料中定語平均長度為6.78,考察發現四個階段原創漢語的定語平均長度呈上升趨勢,分別為6.58、6.97、7.28和7.29。

參考語料的定語平均長度較長,與這段時期語料中“一個+修飾語+的+名詞”的使用特點有關,即總體使用頻率不高,但長度較長。如:

例(1): 一個戴涅白頂兒藍翎兒、生得凹摳眼、蒜頭鼻子、白臉黃須、像個回子模樣的番子先。(來自RC)

該句名詞中心語“番子先”由多個短語結構修飾,用頓號隔開,一定程度上減少了句子難度,可見參考語料中長定語結構與翻譯漢語和歐化的現代漢語白話文的長定語有一定差別。這與王力(1943 /1985)的觀察較一致:“晚清時,雖然也有長句子,但與五四后歐化文章相比,前者的長句還相對比較少。”

例(2): 一個懸在墻上的,懸在搖動的明燭間的,懸在皈獻的花圈之間的,仿佛流著鮮血的大基督像。(來自DCC)

例(3): 一個全然沒有音程觀念,沒有手指技巧,沒有拍子觀念,又沒有樂譜知識,而冒昧地入這研究會,冤枉地站在這里練習的人。(來自DCC)

比較(1)、(2)、(3),很容易發現它們之間的差異。例(1)名詞中心語“番子先”前的定語近30個字,但修飾語主要是詞匯,用頓號斷開,縮短了句段長度,減緩了長難句的理解難度。例(2)來自翻譯漢語,名詞中心語前修飾成分是一個個小句,每個定語成分可單獨抽出獨立成句。例(3)來自歐化的現代漢語白話文,名詞中心語“人”前的長定語也可抽出獨立成句。例(2)和(3)長定語中都有嵌入的小句,讀者處理句中有嵌入關系的從句時會增加句子反應時長(彭聃齡,1997)。因此,定語中嵌入小句會增加認知處理努力,導致讀者閱讀和理解時間增長。

其二,總體上看,翻譯漢語的定語平均長度高于原創漢語。從句子長度上看符合翻譯普遍性假說中的顯化假說,但第一階段翻譯漢語的定語平均長度低于原創漢語,是翻譯普遍性假說的一個反例,與當時特殊的社會語境有一定關系: 這一時期許多譯者雖開始關注忠實翻譯,但以“譯述”為主的翻譯仍占相當數量,甚至是主導地位;同時,很多譯者文言文功底深厚,翻譯過程中可能還無法擺脫文言文的影響。因此,這一時期翻譯語言“第三語碼”的特征還不明顯。

3.2 單、雙語作家語料的比較

五四前后是歐化凸顯的年代。這段時期翻譯漢語和原創漢語中的歐化語言現象都比較明顯。雙語作家、譯者兼作家精通雙語,語言特征勢必受外語影響;單語作家受外語水平限制,如果他們作品中出現歐化語言特征,可以說主要受翻譯語言影響。為了凸顯翻譯的影響,本文納入單雙語作家語料庫。雙語作家主要選取林語堂的語料,譯者兼作家以魯迅、周作人、冰心、許地山、魯彥、張資平、朱自清、卞之琳和蘇雪林等人的作品為代表,單語作家以沈從文為代表,提取“一個+修飾語+的+名詞”結構中的定語長度,結果如表2所示:

表2. 單、雙語作家定語平均長度對比

從表2可以看出,單語作家作品中復雜定語結構的長度超過了譯者兼作家及雙語作家中的長度,與翻譯漢語中的定語結構長度更接近。

五四新文化運動特殊社會語境下,以“直譯”、“硬譯”為主要翻譯策略和提倡借助翻譯改造現代漢語白話文的社會大背景中,作家若長期閱讀大量翻譯作品尤其帶有翻譯腔的作品,其創作肯定會受到潛移默化的影響。復雜定語結構“一個+修飾語+的+名詞”在單語作家作品中的長度較長,從某個側面說明了翻譯的影響,也驗證了夏志清(2001: 165-167)所言:“沈從文創作前期,歐化非常明顯,可能是為了補償不懂英文的自卑心理,偏要寫出冗長的,像英文一樣的長句”。基于單、雙語作家語料庫的定語長度比較,一定程度上佐證了翻譯對現代漢語早期發展的影響。

3.3 定語長度擴增的譯源結構考察

王力(1943 /1985)發現:“句子增長是因為句子前面有長修飾品。而長修飾品是西文的特色,句子增長主要是模仿了西方語言。”現代漢語白話文的定語結構模仿西方語言的哪些方面?借助雙語平行語料庫,我們考察了“一個+修飾語+的+名詞”中定語結構的譯源形式,大致分為以下三類:

(1) 前置定語

英語中的定語可放在中心語前面,也可放在中心語后面。如果定語較短,通常位于名詞中心語前面。

例(4): Perhaps evena blind country gentlemanwas preferable toa lachrymose pianist.(來自BPC)

或者,一個失明的鄉間紳士,比一個流淚的鋼琴家還令人可愛一點。

例(4)中“gentleman”和“pianist”的修飾語都采用順譯法,符合漢語左擴展的習慣。

(2) 后置定語

英漢翻譯中,英語源語中的后置定語(如介詞短語、分詞、不定式或定語從句等)多被移至名詞中心語的前面。

例(5): the insult that it is to any man to have the banns forbidden the double insult to aman unlucky enough to be cursed with sensitiveness, and blue demons, and Heaven knows what, as I am.(來自BPC)

對于我這樣一個被人刻毒地,忿恨地,以及天曉得怎樣詬罵的,倒霉透了的人,更是雙重的侮辱。

英語是右分支、右擴展結構,允許使用多種多樣的句法手段,如定語從句、介詞短語、不定式或分詞等將修飾成分后置;受漢語左分支、左擴展結構的影響,英譯漢翻譯過程中譯者習慣將修飾語置于名詞中心語前面。如果前飾語較短,讀者容易接受;但如果前飾語較長,如例(5)名詞中心語前有多個修飾語,這種“的的不休”現象容易導致句子長度增加、容量擴增,使譯文帶有較濃的歐化意味,理解和處理這樣的文本自然需要付出更多認知努力。

(3) 混合結構

混合結構主要指英語源語中名詞中心語前既有前置定語也有后置定語,漢譯過程中譯者多選擇保留修飾關系,同時又按照漢語習慣,將前置定語和后置定語都放到名詞中心語前面。

例(6): His heir was no honor to his noble name, and did not promise to end in being anything buta selfish, wasteful, insignificant man, with no manly or noble qualities.(來自BPC)

他的長子,不僅不能光澤這高貴的門楣,簡直沒有一點丈夫氣,沒有一點高貴的性質。完全是一個什么事也不打算,僅是自私的浪費的卑下的人。

例(7):A tall, thin old gentleman with a sharp facewas sitting in an arm-chair.(來自BPC)

他看見一個身高體瘦而有銳敏的面貌的老紳士,坐在靠椅上。

例(6)“man”前有“selfish、 wasteful、 insignificant”三個修飾語,后有后置修飾語“with no manly or noble qualities”,漢譯中將“man”前后的修飾語都移植到“人”前面。例(7)也同樣,漢譯中將“gentleman”前的多重修飾語及其后的介詞短語全部放到名詞中心語前面。翻譯漢語中使用多層修飾成分與英漢語言各自的特點、翻譯方法與策略、翻譯過程等都有一定關系,但結果都造成了定語長度增加和容量擴增。

3.4 復雜定語結構擴展的可能性與限度

3.4.1 復雜定語結構擴展的可能性

“一個+修飾語+的+名詞”是可擴展的定中結構,此處定語的主要功能是補充語義,使中心語和修飾語語義關系更緊密、更明確,更能表達嚴密的邏輯關系。如果句法結構和語境不能滿足聽話人對中心語語義信息的需求,理論上可以通過不斷增加嵌套的定語達到這一要求。正如王力(1980)所言,“現代漢語句子結構的嚴密化,并非單純是西洋語法的影響。整個人類的思維都是發展的”。再者,語言的遞歸性是促進復雜定語結構無限擴展的重要原因之一。本文數據考察的結果部分證實了上述論述: 無論翻譯漢語還是原創漢語,定中結構的長度都呈緩慢增長趨勢,符合復雜定語結構具有擴展可能性這一論述。

3.4.2 復雜定語結構擴展的限度

名詞中心語前的定語究竟多長才合適?理論上講,定語有多少項數沒有數量限制,但漢語的定語結構多是封閉性結構,對信息擴增非常敏感,一定程度上限制了名詞中心語前修飾語的長度。

此外,人腦有短時記憶的特點。如果定語過長,會增加閱讀、理解和記憶難度。“句子中并列的前置修飾語有幾個,理論上沒有限制,但超過3個或4個的現象不多見”(Quirk et al., 1985)。語言學家的經驗與心理學家的研究不謀而合,心理語言學研究發現: 人腦短時記憶的容量非常有限。研究者(Miller, 1956;Cowan, 2001;陸丙甫、蔡振光,2009)進一步指出: 短時記憶的容量一般為7±2個單元,也就是5—9個組塊(chunk)之間。“七”左右代表了大腦處理語言時能容納離散塊數量的最大限度,而“四”代表了這一敏感點。如果前置結構包含的成分比較簡單,可輕松容納3至4個單元或組塊;但如果前置結構比較復雜,往往只能容納1至2個。超過信息負載量時,人腦傾向于將其縮減到這個幅度之內。1935—1940間翻譯漢語復雜定語的平均長度增長為7.56,原創漢語為7.28,都已接近短時記憶的最大容量。閱讀這樣的文本需要付出更多的認知努力和加工努力。

4. 討論

4.1 復雜定語與翻譯策略

翻譯引發的語言接觸與語言變化中,譯者的翻譯技巧與策略對目標語言有一定影響。雙語平行語料庫中,不同譯者處理小句定語結構的方法給了我們一些啟示。

例(8): Had there been a Papist among the crowd of Puritans, he might have seen inthis beautiful woman,so picturesque in her attire and mien, and with the infant at her bosom,an object to remind him of the image of Divine Maternity, which so many illustrious painters have vied with one another to represent; (來自BPC)

譯文1: 倘使這一群清教徒當中是有一個羅馬教徒在里邊的話,他看見這樣一個衣服和容顏兩俱嬌艷而懷中抱著一個嬰孩的美麗女子,就不免要想起那曾有許多著名畫家競相摹繪的圣母的像來;(傅東華1937)

譯文2: 如果在這些清教徒的當中是有一個羅馬教徒的話,他看見這樣一個衣服風采而容顏絕美的婦人,懷中又抱著一個嬰兒,就不免會想起那古來有許多名畫家,競相摹繪的圣母的影像來;(楊啟瑞 1942)

譯文3: 在這些清教徒的群眾之間,若是有一個天主教徒的話,會從這個懷抱著孩子的美麗的婦人中,會從她那么如畫的服裝與態度中,想起了圣母的形象,過去無數著名的畫家互相競爭表現的畫像;(侍桁 1945)

按照漢語習慣,“一個+修飾語+的+名詞”中所有與中心語有修飾關系的成分只能置于中心語之前,若結構內部的成分平行排列且結構簡單,相對容易理解。如果使用不同語法類型的短語且夾雜小句,將增加認知理解難度。例(8)“woman”前后都有修飾成分,三位譯者采用了不同的翻譯方法和翻譯策略。傅譯本采用了一個長定語,“女子”前面有四層成分:“衣服”、“容顏”、“懷中抱著一個嬰孩”和“美麗”,使用“而”字雖稍微緩解了句子的加工難度,但整個句子將不同類型的詞語和小句混用到一起,增加了歐化意味及句子加工難度。楊譯本將描寫“婦人”衣服和容貌的表達作定語,而“懷中又抱著一個嬰兒”作后置定語,單獨使用小句一定程度上縮短了定語長度,增加了句子可讀性,減少了處理努力。侍譯本將“懷抱著孩子的美麗的婦人”獨立為一個小句,將外表描寫轉換為另一個小句,置于修飾語后。使用平行結構增加了句子節奏感,一定程度上縮短了定語長度,減少了認知加工努力。因此,后兩個譯本因為較好控制了定語長度和容量而增加了譯本接受度。說明了譯者翻譯策略尤其是采取按照源語語序直譯的策略是造成翻譯漢語定語長度增加、容量擴展,致使譯本存在翻譯味的重要原因。

同樣,參考語料庫中復雜定語的處理方法也給了我們一些啟發:

例(9): 一個海或是一座山的純潔的崇高,一個完全與人性相適應的地方——既不可怕,又不可恨,也不丑陋;既不平淡,又不乏味,也不熟膩。(來自RC)

如果按照歐化的現代漢語白話文處理,例(9)可能會變成“一個海或是一座山的純潔的崇高,一個完全與人性相適應的,既不可怕,又不可恨,也不丑陋,既不平淡,又不乏味,也不熟膩的地方。”改寫后的句子定語長度增加,修飾成分層層嵌套,不符合漢語本身的語言規律和認知接受規律,也會增加認知努力。

是按照英語源語的語序直譯,還是變通語序采用歸化意譯,與譯者的翻譯策略及時代背景等都有很大關系。譯者有時刻意模仿英語語序,如五四前后有意為之的“硬譯”;有時漢語原創作品也模仿了譯文中復雜定語的使用方式,增加了長定語的使用頻率。為了增加譯文可讀性,譯者可能做出一定變通。但無論如何,超出人們認知努力的過長復雜定語只有在特殊時代背景和語境下才有可能被接受。

4.2 翻譯引發的語言接觸與語言變化

影響漢語模仿翻譯語言的首先是社會文化環境。五四前后特定歷史時期,借用翻譯改造現代漢語白話文是有意識的行為。新文化運動期間,許多知識分子認識到了現代漢語白話文的弱點:“質枯”、“干白”,不能表達精密的思想,亟需改革語言文字。而承載西方文明的翻譯成為改造現代漢語白話文的利器。因此,需要“翻譯西洋文學名著做我們的典范”(胡適,1918),方法是“直用西洋的詞法”(傅斯年,1919)。五四特殊語境下,翻譯不僅僅是跨文化交流的工具,還被賦予了塑造語言新形式改變國人思維方式的重任。

漢語本身的特點也發揮了重要作用。萌芽期的現代漢語白話文特別容易受到外部影響(Kubler, 1985),語言本身的張力也決定了現代漢語白話文發展初期接受外來語言的方式相對較靈活。漢語翻譯語言使用復雜定語結構可以容納更多的描述和解釋信息,增強了語言表達的嚴密性,發展初期的現代漢語白話文模仿了翻譯語言的這一表達方式,使其發展為自身的一部分,這種模仿反映了人們對語言演化的需求。

滿足語言變化的時代需求,同時又擴展語言表達張力的新表達形式一旦被廣泛使用(表現為頻率),就會在語言中沉淀下來,成為相對穩定的表達方式。長定語的使用正是通過這種方式被高頻使用并穩定下來,成為現代漢語不同于舊白話的主要特征之一。

類型學上的差異決定了現代漢語白話文借用翻譯中的語言結構只能選擇借鑒(selective copying)(董元興、趙秋榮,2012)。就修飾關系而言,漢語只有左擴展結構,而英語左右均能擴展。這一差異導致了翻譯過程中傾向于使用漢語左擴展結構表達英語右擴展結構的修飾關系,也就是翻譯中的直譯。值得注意的是,這里的直譯不是修飾和被修飾成分在線性排列方式(或語法手段)上的對應,而是語法關系(修飾和被修飾)的對應。英語通過使用右分支結構可以快速處理主要成分(謂語和賓語),減少處理難度;但漢語使用左分支結構,長修飾語導致定語和名詞中心語之間距離增加,處理難度增加。這也導致漢語更少使用過長的定語小句做修飾成分。換句話說,漢語定語結構本身對復雜長定語比較敏感,認知努力又限制了現代漢語白話文名詞中心語前定語的長度與容量。呂叔湘(1942 /1982)也談到:“漢語的定語只能放在前邊,就不便很長。定語長了,聽的人(或讀的人)老在惦記著那個被修飾的名詞,不知道你說的是什么人或什么東西,就要著急,也容易疲勞,搞得不好還會‘迷路’。”基于翻譯進行的語言接觸屬于間接語言接觸,實際上,漢語與英語并未直接碰面,對“歐化”的判斷只是一種基于社會語境及源語影響的推測。

5. 結論

現代漢語白話文發展早期,翻譯承擔著塑造新語言形式、改變國人思維方式的重任,因此,以翻譯語言為媒介的語言接觸具備影響目標原創語言發展的特定社會語境,這種有利的社會語境促進了現代漢語白話文模仿翻譯語言。翻譯引起的語言接觸和語言變化又是語言間不斷適應、不斷融合的過程,這個過程受譯者翻譯策略、翻譯態度、社會語境和語言本身發展的影響。本文探討的定語結構復制不是表層排列順序的簡單復制,而是選擇復制,是語法關系的復制,現代漢語自身特點及認知因素等又制約著這種復制的限度。因此,定語長度增長與容量擴展既是可能的,又是有限的。

本文以“一個+修飾語+的+名詞”為例,主要考察了現代漢語白話文發展早期文學文本中長定語的結構和特征,其他發展階段和其他文體中相關結構的特征是否有差異,仍需要進一步考察。