試析部編小學(xué)語文教材的編寫精神

汪潮

【摘要】教材編寫是一項系統(tǒng)工程,有宏觀決策、中觀設(shè)計、微觀執(zhí)行的問題。其中最重要的是教材的編寫精神。本文主要探討部編小學(xué)語文教材的編寫精神:一個中心、雙軌路徑、三位一體。

【關(guān)鍵詞】部編教材小學(xué)語文編寫精神

我國從2001年開始了第八次中小學(xué)課程改革,其中的教材編寫提倡“一綱多本”,即依據(jù)一個《義務(wù)教育語文課程標(biāo)準(zhǔn)》(2001年初版,2011年修訂版),編寫多套語文教材。較有影響的小學(xué)語文教材是:人教版、語文版、江蘇版、上海版、中華版(本人主編)等,這些教材為繁榮我國小學(xué)語文課程、教材、教學(xué)、評價改革做出了重大貢獻,在教材編寫史上留下了深深的印跡。從2016年開始,國家教育部組織編寫了全國統(tǒng)一的小學(xué)語文教材,并在浙江、山東、湖南三省部分小學(xué)進行試教、試用。從2019年9月開始,全國各小學(xué)統(tǒng)一使用這套部編教材(教育部組織編寫,由人民教育出版社出版,北京大學(xué)溫儒敏教授任總主編),也稱“統(tǒng)編教材”。

編寫、使用和研究教材,首要的是對其主要編寫精神的解讀和領(lǐng)會。筆者認(rèn)為,部編教材編寫的精神可以概括為:一個中心、雙軌路徑、三位一體。試分析如下。

一、一個中心

《義務(wù)教育語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)》中有十條具體的“教材編寫建議”,它們是編寫小學(xué)語文教材最重要的依據(jù)之一。“教材編寫建議”中指出,小學(xué)生語文素養(yǎng)的培養(yǎng)最重要的途徑是讀書,認(rèn)為“語文課程應(yīng)注重引導(dǎo)學(xué)生多讀書,多積累”,提出“讓學(xué)生多讀多寫,日積月累,在大量的語文實踐中體會、把握運用語文規(guī)律”“提倡少做題,多讀書,好讀書,讀好書,讀整本的書”。據(jù)此,部編教材全心致力于提高學(xué)生讀書能力這一編寫的主導(dǎo)思想。正如教材總主編溫儒敏教授所說:本套教材主攻讀書!

1. 多讀書。讀書非常重要,讀書的過程,讀書的積累,讀書的興趣和習(xí)慣的養(yǎng)成,本身就是語文。讀書首先要在“量”上做文章,以“量”取勝。課文當(dāng)然是學(xué)生讀書的最主要對象。除此之外,教材還編排了課文后的“閱讀鏈接”“資料袋”,語文園地里的“日積月累”以及新的欄目“和大人一起讀”(1~2冊)“我愛閱讀”(3~4冊)和新的板塊“快樂讀書吧”(1~12冊)等,這些為“多讀書”提供了比以前各套教材更多的讀書機會和途徑。

2. 好讀書。這套教材非常關(guān)注學(xué)生讀書的姿勢、習(xí)慣和方法,在多種場合給予提示和落實,逐步培養(yǎng)學(xué)生對讀書的喜愛之情和良好態(tài)度,使讀書成為學(xué)生學(xué)習(xí)的一個部分和生活中的一種常態(tài)。

本套教材規(guī)定小學(xué)階段必背古詩詞124首。詩詞教學(xué)要做到“四不”:不要過多分析和交流,不要過多安排活動,不要過多思想教育,不要過多圖片資料。要擠出時間讓學(xué)生多讀幾遍,多讀幾篇,反復(fù)誦讀,讀得滾瓜爛熟。在讀和背中,感受詩詞的音韻美和語言美。如一年級上冊第二篇閱讀課文《小小的船》是一首詩,體現(xiàn)的是一種安靜的、平和的氣氛,所以不要安排過度的多媒體演示和過多的活動,要讓學(xué)生靜下來,讀詩、想詩、背詩。從小學(xué)起始,就要培養(yǎng)學(xué)生喜愛讀書的良好習(xí)慣。

3. 讀好書。這是關(guān)于本套教材選文的質(zhì)量要求。本套教材選文有三個特點。

(1)文質(zhì)兼美,具有示范性。教材所選文章大都主題清晰,結(jié)構(gòu)鮮明,語言表達(dá)優(yōu)美,堪稱學(xué)生學(xué)習(xí)的優(yōu)秀范文。特別是精讀課文和習(xí)作例文具有較好的示范作用。

(2)文體配置,具有多樣性。本套教材具有文體意識,使用不同文體的文章,如童話、寓言、神話等故事類課文,兒童詩、現(xiàn)代詩、古詩等詩歌類課文,還有散文、小說、文言文,以及說明文、議論文等。這些文體在一個單元內(nèi)有機組合,各種文體的比例合適,并適當(dāng)增加了古詩文和說明性課文。

(3)名家名篇,具有文化性。教材所選文章大多都是中外著名作者的文章,大多保留了作者文章的原汁原貌,所以一般來說,本套教材的課文比以前版本教材要長而且有一定難度。

4. 讀整本書。本套教材特意引導(dǎo)學(xué)生閱讀長文章和整本書。一般的課文篇幅長度為:第一學(xué)段400字,第二學(xué)段600字,第三學(xué)段800字。超其字?jǐn)?shù)則為長文章。本套教材涉及整本書的課外閱讀比比皆是,特別是新的板塊“快樂讀書吧”的設(shè)置,旨在培養(yǎng)學(xué)生讀整本書的習(xí)慣和方法。

由于閱讀量增加,就要求適當(dāng)加快閱讀的速度。教材總主編溫儒敏教授曾甩下一句狠話:“語文高考最后要實現(xiàn)讓15%的人做不完。”2019年高考的答題量比去年悄悄增加了5%~8%。這些信息,就是對提高閱讀速度的一個急迫的警示。

二、雙軌路徑

部編教材的“雙軌”包括三個意思:一是自主讀與“和大人一起讀”相結(jié)合,二是課內(nèi)讀和課外讀相結(jié)合,三是讀語文和讀文化相結(jié)合。

1. 自主讀與“和大人一起讀”相結(jié)合。本套教材遵循“學(xué)生是學(xué)習(xí)的主體”的理念,積極倡導(dǎo)“自主、合作、探究”的學(xué)習(xí)方式,“鼓勵自主閱讀,自由表達(dá),充分激發(fā)他們的問題意識和進取精神,關(guān)注個體差異和不同的學(xué)習(xí)需求”。但是,基于一年級學(xué)生讀書的實際,一年級兩冊教材專門設(shè)置了“和大人一起讀”的欄目,旨在大手拉小手,發(fā)揮家庭里大人對孩子讀書的親子、引導(dǎo)、監(jiān)督作用。

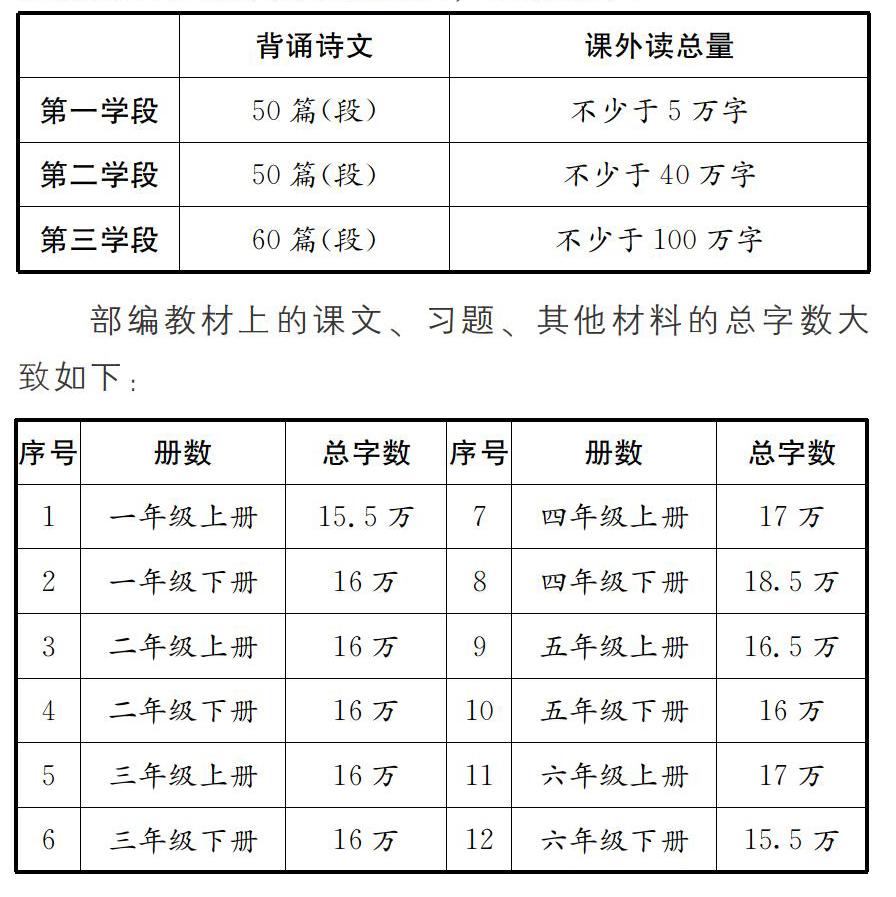

2.課內(nèi)讀與課外讀相結(jié)合。《義務(wù)教育語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)》明確規(guī)定了小學(xué)生課內(nèi)外背誦優(yōu)秀詩文的數(shù)量和課外閱讀的總量,要求如下:

部編教材上的課文、習(xí)題、其他材料的總字?jǐn)?shù)大致如下:

可見,部編教材每冊的總字?jǐn)?shù)在16萬字左右,純課文字?jǐn)?shù)大概為其二分之一,即8萬字左右。這是課內(nèi)讀書的基本數(shù)量。根據(jù)初步的評估,課內(nèi)讀與課外讀的字?jǐn)?shù)比例要求是1∶5。課內(nèi)閱讀的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到小學(xué)生應(yīng)該閱讀的數(shù)量要求,必然要尋求大量的課外讀書的途徑。新板塊“快樂讀書吧”(1~12冊)主要指向課外整本書的閱讀。

3. 讀語文與讀文化相結(jié)合。本套教材既具有濃濃的中華民族的文化味,立德樹人,又明確提出語文元素的具體要求,語文味十足。這在本教材的版式、課文內(nèi)容、教材配圖、篇章頁等方面都得到了充分的體現(xiàn)。

(1)語文要素的落實。教材語文要素主要是4個:必備的語文知識、基本的語文能力、適當(dāng)?shù)恼Z文學(xué)習(xí)策略和良好的語文學(xué)習(xí)習(xí)慣。語文要素的核心是語言,它包括10個方面:從語言知識看,有“字、詞、句、段、篇”;從語言能力看,有“聽、說、讀、習(xí)(習(xí)作)、寫(寫字、寫話)”。小學(xué)語文要在感受語言、理解語言、積累語言和表達(dá)語言上下功夫,特別重視讀、背、寫。下面是一年級上冊教材上反映語言表達(dá)格式的一個很好的實例。

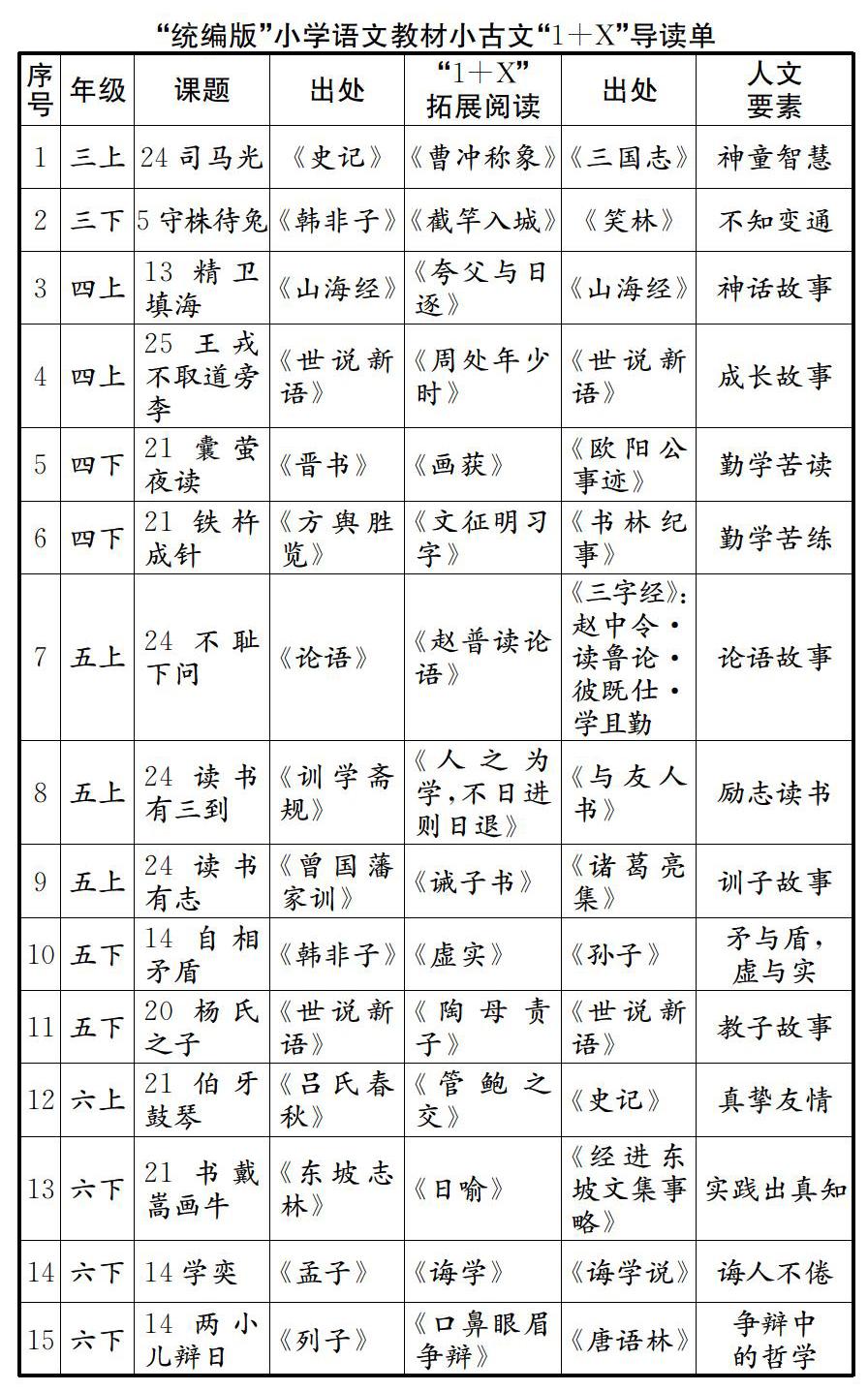

本套教材適當(dāng)增加了古詩、古文的內(nèi)容,編入古詩文 129 篇,占總數(shù) 30% 左右。小學(xué)一年級教材開始有古詩,三年級上冊就安排了第一篇文言文《司馬光》。三至六年級編入教材的文言文有15篇。對于小學(xué)生來說,文言文和現(xiàn)代文是兩個差異很大的話語體系,只有多讀才能增強文言文的語感。為此,江蘇省南京市鼓樓小學(xué)特級教師郭學(xué)萍(美稱為“長辮子老師”)進行了系統(tǒng)整理,并設(shè)計了“1+X”導(dǎo)讀單。

以上文言文從上古的《詩經(jīng)》到清人的詩作,從古風(fēng)、北朝民歌、律詩到宋詞元曲,均有呈現(xiàn)。此外,選文還涉及諸子散文、歷史散文、兩漢論文、唐宋古文、明清小品文等諸多內(nèi)容。古詩文博大精深,表達(dá)精煉,值得多讀。

(2)文化要求的滲透。教材中的文化包括漢字文化、漢語文化、民族傳統(tǒng)文化、革命傳統(tǒng)文化等。部編教材的編寫很好地體現(xiàn)了三個回歸:回歸本源,回歸經(jīng)典,回歸文化。例如,主要體現(xiàn)革命傳統(tǒng)文化的人、物、事的課文有:《升國旗》《吃水不忘挖井人》《朱德的扁擔(dān)》《難忘的潑水節(jié)》《鄧小平爺爺植樹》《雷鋒叔叔,你在哪里》等。

三、三位一體

1. 三維讀書目標(biāo)。從知識與能力,過程與方法,情感態(tài)度與價值觀三個維度確定讀書的目標(biāo),并促使三位一體,整合協(xié)調(diào)優(yōu)化達(dá)標(biāo)。要防止只顧知識與能力的目標(biāo),而忽視其他目標(biāo)的“三分之一”現(xiàn)象。特別是關(guān)于情感態(tài)度與價值觀,要精心思考,精確定位,精準(zhǔn)教學(xué)。要基于學(xué)生角度,引導(dǎo)學(xué)生理解。如《賣火柴的小女孩》不是抨擊資本主義,而是感受童話的魅力。又如,《皇帝的新裝》不是說皇帝愚蠢,而是映射自己,每人都會犯錯。

2. 三方讀書者。學(xué)生是讀書者,教師和家長也是讀書者,學(xué)生、教師、家長三方共同構(gòu)建一個“讀書共同體”。而且,要使學(xué)生好好讀書,教師和家長首先要讀好書。教師和家長好好讀書,學(xué)生才能天天向上。本套教材的使用需要三方的積極努力和共同配合。為此,筆者主編了與部編教材配套使用的《三方閱讀》叢書,為三方讀書者提供了一個共同讀書的樣式。

3. 三種讀書方式。讀書有法,主要是精讀、略讀與瀏覽。部編教材從三年級開始,把課文分為精讀課文和略讀課文。一個單元可以全部是精讀課文,也可以是由一兩篇精讀課文和一兩篇略讀課文組成。

從閱讀的課堂教學(xué)看,提倡兩種課型:A. 精讀(教讀)課。主要是教師教,一般要求講得比較細(xì)、比較精,舉例子,講方法,便于學(xué)生舉一反三。B.略讀(自讀)課。主要是讓學(xué)生自己讀,把在精讀課中學(xué)到的方法運用到閱讀實踐中,是學(xué)生自主的泛讀和瀏覽。前者猶如數(shù)學(xué)課上的例題教學(xué),后者猶如數(shù)學(xué)課上的練習(xí)題教學(xué)。

教材總主編溫儒敏教授認(rèn)為:這套語文教材比起以往的教材,更加注意課外閱讀的延伸,但是閱讀量還是不夠。所以主張加大課外閱讀,鼓勵“海量閱讀”,鼓勵學(xué)生讀一些“閑書”,也就是和考試甚至和寫作并不一定“掛鉤”的書,鼓勵讀一些“深”一點的書,可以“似懂非懂”地讀,“連滾帶爬”地讀。只有這樣,才能培養(yǎng)起讀書的興趣。

“1+X”“海量閱讀”已經(jīng)是大勢所趨,而部編教材實際上也已經(jīng)把延伸閱讀部分納入教學(xué)系統(tǒng)。我們需要做的就是在現(xiàn)有“1+1”的基礎(chǔ)上,不斷增加課內(nèi)、課外的閱讀量,爭取做到“1+X”。

讀書無定法,主張開放性、選擇性、創(chuàng)意性讀書。為此,部編教材進行了與之有關(guān)的多種練習(xí)設(shè)計。比如,在課文后安排多次“選做題”。又如,在“語文園地”里設(shè)置“我的發(fā)現(xiàn)”,以培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)知識特點和規(guī)律的創(chuàng)新意識。