分析沙利度胺聯合常規化療治療急性白血病的療效

韓澤

【摘要】 目的 分析在急性白血病治療中聯合應用沙利度胺與常規化療的療效。方法 70例白血病患者, 隨機分為觀察組與對照組, 各35例。對照組實施常規化療, 觀察組在對照組基礎上給予沙利度胺治療, 觀察并比較兩組療效。結果 觀察組治療總有效率為85.7%, 高于對照組的62.9%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后, 兩組血管內皮生長因子(VEGF)、堿性成纖維細胞生長因子(bFGF)水平均有下降, 且觀察組下降幅度明顯大于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。兩組患者在治療過程中均有不同程度的惡心、嘔吐, 骨髓抑制等不良反應發生。結論 在急性白血病治療中聯合應用常規化療方案與沙利度胺能夠實現良好的臨床療效, 使患者病情得到有效緩解。

【關鍵詞】 急性白血病;沙利度胺;療效

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.28.106

在臨床上, 急性白血病是一種較為常見的疾病, 主要臨床表現為面色蒼白、倦乏等, 對患者生活質量有較大影響。而在目前, 急性白血病治療中常用的方法為化療, 此種方法在一定程度上能夠對患者臨床癥狀進行改善, 但難以實現理想的長期療效。近年來, 臨床上發現血管生成、血管調控因子與白血病有很大聯系, 因此, 抗血管生成成為了白血病治療的新策略, 沙利度胺是一種新型的抗血管生成劑, 在多發骨髓瘤、淋巴瘤等疾病中的療效已經得到了大量臨床證實[1]。為了進一步對白血病治療中聯合應用沙利度胺與常規化療的療效進行分析, 本次研究以2015年1月~2016年1月本院接收治療的急性白血病患者70例為研究對象, 分為觀察組于對照組, 對照組給予常規化療, 觀察組在常規化療基礎上應用沙利度胺, 現將研究結果報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2015年1月~2016年1月本院接收治療的急性白血病患者70例為研究對象, 隨機分為觀察組和對照組, 各35例。觀察組男女比例為19:16, 年齡12~55歲, 平均年齡(38.0±8.7)歲, 病程0.7~1.6年, 平均病程(1.3±0.3)年, 急性髓細胞白血病21例, 急性淋巴細胞白血病14例;對照組男女比例為18:17, 年齡13~55歲, 平均年齡(39.0±8.9)歲, 病程0.6~1.6年, 平均病程(1.2±0.4)年, 急性髓細胞白血病20例, 急性淋巴細胞白血病15例。所選患者均經急性白血病的相關診斷標準確診, 研究取得了患者及其家屬的知情同意, 兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 治療方法 對照組給予常規化療, 對于急性髓細胞白血病患者, 實施DA化療方案, 第1~3天給予靜脈滴注柔紅霉素25~45 mg/m2, 第1~7天靜脈注射阿糖胞苷100 mg/m2;急性淋巴白血病患者施予VDLP方案, 第1、8、15、22天給予長春新堿2 mg, 口服環磷酰胺2~4 mg/kg、1次/d, 第19~28天靜脈注射左旋門冬氨酸6000 IU/m2, 第1~14天口服潑尼松30~40 mg/m2。在此基礎上, 觀察組口服沙利度胺, 100 mg/d, 持續服用4個月。

1. 3 觀察指標及療效判定標準[2] ①對兩組患者療效進行判定, 完全緩解:原粒細胞Ⅰ型+Ⅱ型<5%, 紅細胞與巨核細胞正常, 中粒細胞絕對值>1.5×109/L, 血小板>100×109/L, 外周血分類中沒有白血病細胞, 臨床上不可見明顯白血病浸潤導致的癥狀與體征, 生活基本正常;部分緩解:原粒細胞Ⅰ型+Ⅱ型在5%~20%, 或者臨床體征、血象中有一項沒有達到以上標準;無效:未達到以上三項標準。總有效率=(完全緩解+部分緩解)/總例數×100%。②對兩組患者治療前后VEGF、bFGF進行測定。③觀察兩組不良反應發生情況。

1. 4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

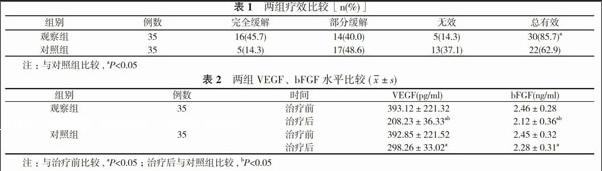

2. 1 兩組療效比較 治療后觀察組完全緩解16例, 部分緩解14例, 無效5例, 總有效率為85.7%;對照組完全緩解5例, 部分緩解17例, 無效13例, 總有效率為62.9%。觀察組治療總有效率高于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組VEGF、bFGF水平比較 治療后, 兩組VEGF、bFGF水平均有下降, 且觀察組下降幅度明顯大于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2. 3 不良反應發生情況 兩組患者在治療過程中均有不同程度的惡心、嘔吐、骨髓抑制等不良反應發生。

3 討論

急性白血病是由于骨髓中白血病細胞惡性、克隆性增生而導致機體正常造血功能受到抑制的一種疾病, 對于該疾病的治療, 最為有效的方法是骨髓移植, 但此種方法受到骨髓來源及治療費用的限制, 推廣范圍不大, 因此, 急性白血病的治療仍然以化療為主。近年來, 臨床上發現急性白血病細胞會對VEGF、bFGF等正性血管生成調控因子進行生成或者分泌, 這些因子對白細胞的生長、浸潤與轉移能夠產生促進作用。這一發現白血病治療的新途徑。VEGF屬于糖蛋白的一種, 在促進血管生成中具有重要作用, 能夠選擇性的讀血管內皮細胞膜上的Flt-1受體和KDR受體產生作用, 進而促進生理性與病理習慣血管的生成, 因此, VEGF水平能夠直接對血管的生成情況進行反映。而急性白血病患者的VEGF水平的調節主要依賴于旁分泌與分泌, 白血病細胞將VEGF分泌后, 能夠直接對內皮細胞膜表面的VEGFR產生作用, 促進內皮細胞生長因子的產生, 又反過來對白血病細胞產生作用, 進而使白血病細胞增生的活性與抗藥性得以提高。沙利度胺屬于血管新生抑制劑的一種, 抗腫瘤效果已經得到了大量臨床實踐的證明。此種血管新生抑制劑由胺氨酸物衍生而來, 在免疫抑制、調節等方面效果較好, 最初出現時常被應用到孕婦早期惡性、嘔吐的干預中, 但在應用時會致使胎兒畸形, 曾經全球禁止使用。但近年來臨床上對此種藥物進行了深入的研究, 發現此種藥物能夠使VEGF、bFGF的分泌減少, 在需要進行抗炎、抗血管生成疾病的治療中效果較為理想[3]。因此, 臨床上逐漸將沙利度胺應用到急性到急性白血病的治療中, 在抑制血管生成方面取得了良好的效果, 不但能夠使急性白血病患者臨床癥狀得到有效緩解, 而且能夠實現良好的遠期療效, 使患者預后得以改善, 這一本次研究結果具有相似性。總而言之, 在對急性白血病患者進行治療中, 臨床上可以在常規化療的基礎上給予患者沙利度胺, 對患者體內VEGF的表達進行抑制, 從而實現良好的治療效果, 改善患者遠期預后。

本次研究中, 對照組實施了常規化療, 觀察組在此基礎上給予了沙利度胺口服治療, 結果顯示, 觀察組治療總有效率為85.7%, 高于對照組的62.9%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后, 兩組VEGF、bFGF水平均有下降, 且觀察組下降幅度明顯大于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05), 說明沙利度胺在抑制VEGF、bFGF方面具有良好的效果, 兩組患者均出現不同程度的不良反應, 說明加用沙利度胺不會致使不良反應增加, 安全性較為理想。

綜上所述, 在對急性白血病患者進行治療時, 臨床上應該積極將常規化療與沙利度胺聯合應用, 以實現提升臨床效果, 使患者生活質量得以改善。

參考文獻

[1] 朱寶玲, 何牧卿, 林曉驥, 等. 沙利度胺聯合化療治療急性白血病的療效及其作用機制. 溫州醫科大學學報, 2014, 44(9):649-652.

[2] 吳立德. 沙利度胺聯合化療治療急性白血病臨床療效及對血管生成調控因子的影響. 現代診斷與治療, 2014, 25(19):4428-4429.

[3] 何牧卿, 何牧群, 林曉驥, 等. 沙利度胺聯合化療治療白血病臨床療效研究. 中華全科醫學, 2014, 12(8):1199-1201.

[收稿日期:2016-06-13]