護理干預結合洼田飲水試驗判斷腦卒中鼻飼病人置管時間觀察

王瑞源 陳惜珠

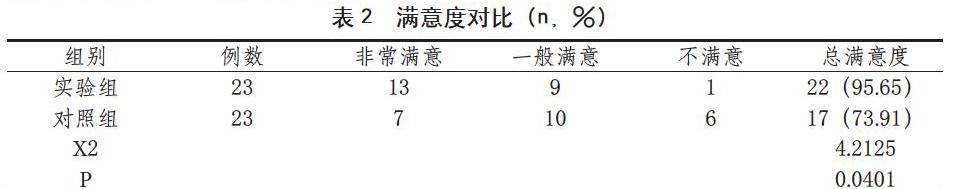

【摘 要】目的:探討護理干預結合洼田飲水試驗判斷腦卒中病人鼻飼管拔管的時機;方法:采取對照組和觀察組各50例,兩組病人在住院期間按置管后7d、10d、15d、20d、25d進行洼田飲水試驗。對照組常規(guī)完成治療及按摩、針刺等康復訓練,然后按時間進行洼田飲水試驗判斷吞咽功能的恢復情況,觀察組在對照組的基礎上采取護理干預;結果:觀察組病人鼻飼管留置時間、食物反流誤吸等并發(fā)癥發(fā)生率均低于對照組(P<0.05);結論:采用綜合護理干預結合洼田飲水試驗可以促進病人吞咽功能的恢復,縮短鼻飼置管時間,減少并發(fā)癥,提高病人滿意度。

【關鍵詞】腦卒中;護理干預、洼田飲水試驗;鼻飼置管;拔管時機

【中圖分類號】R473【文獻標識碼】A【文章編號】1005-0019(2020)06--02

急性腦卒中是臨床神經系統(tǒng)疾病中的常見病、多發(fā)病,且易發(fā)生多種并發(fā)癥。其中吞咽功能障礙是腦卒中后常見并發(fā)癥之一,約35-75%的急性腦卒中患者存在不同程度的吞咽障礙,而留置胃管是吞咽障礙的有效對策,但留置胃管增加了患者的痛苦和護理的難度,嚴重地影響腦卒中患者的生活質量[1],甚至導致患者自行拔出胃管。患者有盡早拔出胃管的訴求,但過早拔出胃管可導致患者誤吸,再次置入胃管會增加護士工作量和患者痛苦,甚至引起患者不滿意,因此選擇合適的拔出胃管時間至關重要。本研究觀察組采用護理干預結合洼田飲水試驗對比對照組情況。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年3月—2019 年3月在我神經內科治療的急性腦卒中伴吞咽困難并行鼻飼管置管病人100例納入標準:腦卒中病例入選標準和排除標準均符合全國第四屆腦血管會議擬定腦卒中診斷標準,病人意識清楚,有吞咽困難并行鼻飼管置管,經CT或核磁共振成像( MRI)檢查,病人均首次發(fā)病。排除標準:意識不清伴有嚴重心、肝臟及腎等病癥病人,伴有認知能力低下病人,伴有嚴重精神病癥病人。按照雙盲法分為兩組,對照組50例,男32例,女18例;年齡46歲~89歲;病程時間14d~35d 。觀察組50例,男29例,女21例,年齡45歲~86歲;病程時間14d~30d。兩組病人年齡、病情、病程等比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 護理干預 腦卒中患者生活自理能力明顯降低或無法自理,加之需長期住院、經濟壓力大,極易出現焦慮和抑郁等消極情緒,失去治療信心,或因對疾病相關知識缺乏而對治療依從性差或是不接受治療,所以護理人員必須加強對患者做好以下健康教育及心理指導:(1)創(chuàng)造心理護理的條件:首先征得患者及家屬的同意,建立良好的護患關系,使之能積極配合,護士以親切的語言與患者交談,在言行、感情上認可患者的主訴,耐心傾聽患者的陳述,以取得患者的高度信任感。(2)加強心理疏導及生活護理:對病人進行吞咽功能訓練時,進行心理疏導,列舉病區(qū)內或已出院病人功能恢復的實例,向病人講解疾病發(fā)生、發(fā)展、恢復過程及功能訓練的目的、方法、注意事項,并從生活上、功能訓練等各方面給予精心照顧和正確指導,以減輕病人的心理負擔,使其積極配合并參與功能訓練。(3)加強家庭成員的參與:讓其家庭成員了解病人的病情,參與制訂護理計劃,掌握鼻飼、吞咽進食功能訓練的方法及注意事項,盡最大努力使病人完全康復。

1.2.2 落實吞咽功能訓練及吞咽功能評定小組:由護土長負責,成員包括1名責任組長及2名責任護士,護士長對所有護士進行培訓,包括吞咽訓練的目的及方法,以確保吞咽功能訓練質量。責任護士主要負責吞咽訓練的第一階段:基礎訓練包括口腔器官運動訓練、冰刺激、呼吸訓練和有效咳嗽訓練。當患者的吞咽反射恢復后,由責任組長進行吞咽訓練的第二階段:攝食訓練,從進食體位、食物選擇到喂食方法、注意事項,一對一床旁指導,一對一面對面交流,循序漸進,以促進患者吞咽障礙功能的恢復。拔胃管指征:吞咽訓練1周后對患者的吞咽功能再次進行評估,進食過程中無嗆咳、無咳嗽及無反酸,洼田飲水試驗評定為1-2級并且吞咽訓練能每次吞下200ml以上糊狀食物,連續(xù)2天無不適時拔除胃管。個別患者拔管后雖然能進食一定量的食物,但吞咽功能還未完全恢復,仍需進行吞咽肌活動訓練。

1.3 統(tǒng)計學方法 采用 SPSS 13.0 統(tǒng)計軟件進行統(tǒng)計分析,計量資料采用均數±標準差( x ± s ) 表示,計數資料采用 檢驗,以 P <0.05 為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

3 討論

急性腦卒中病人常因假性或真性延髓受損而引起吞咽肌麻痹,導致病人吞咽困難。為了保證病人的口服用藥治療及營養(yǎng)需求,臨床上常常需通過留置胃管進行鼻飼。而長期留置胃管會增加病人痛苦,增加了病人主動吞咽功能訓練的難度,而且會造成護士協助病人進食時對管道的依賴,進一步導致吞咽肌功能的失用性,不利于吞咽功能的恢復。為提高臨床診療水平,促進患者吞咽功能的改善或恢復,早日撥除胃管,減輕患者的痛苦,各醫(yī)療臨床上均采取了多種多樣的方法對患者進行吞咽功能訓練。有研究認為,急性腦卒中病人主動進行吞咽肌功能訓練具有改善吞咽困難的確切療效[2],還有各學者均有報導冷刺激可以改善患者吞咽功能,其中謝夢姣報導的黃蓮冰口腔刺激治療明顯改善患者吞咽功能[3],其方法簡便,依叢性好。本研究落實吞咽功能評定小組對患者進行吞咽功能訓練,采取口腔器官運動訓練、冰刺激、呼吸訓練和有效咳嗽訓練等,同時進行心理護理干預,改善患者負性情緒,使患者及家屬積極配合治療,從而有效促進患者吞咽功能的改善及恢復。

4 結論

洼田飲水試驗是日本學者洼田俊夫提出的評定病人自主吞咽功能的一種有效實驗方法,分級明確清楚,操作簡單,因此常作為腦卒中病人吞咽功能的評定標準[4]。本研究采用洼田飲水試驗作為腦卒中病人鼻飼置管拔除時機的判斷標準,能及時進行吞咽功能評定后撥管。觀察組加用護理干預后對治療依從性、治療滿意度均高于對照組病例。因此提昌早期功能訓練配合心理護理可有效提高病人吞咽功能恢復,及時拔除胃管恢復正常飲食,縮短了鼻飼置管的時間,減少了并發(fā)癥發(fā)生,減輕了病人的經濟負擔,提高了病人生活質量及病人的滿意度。

參考文獻

胡日光,孫培軍,王俐瀅.吞咽功能及胃管留置時間對卒中后吞咽功能障礙患者早期康復訓練的影響[允]援 中國社區(qū)醫(yī)師,2016,32(29):191-194.

匡曉明,宋陽.腦卒中后吞咽困難的康復訓練[J].中國醫(yī)藥導報,2008 , 5 ( 10 ): 160.

謝夢姣,黃蓮冰刺激對腦卒中后吞咽障礙的護理干預觀察,廣州中醫(yī)藥大學學報 2015.1(32):1.

葛春霞.早期康復護理訓練對急性腦血管疾病合并吞咽功能障礙患者的影響[J].當代護士(下旬刊),2015 ( 9 ): 121- 122