安徽省中小學國家體質健康《標準》實施情況簡析

邵徐亮 劉應

摘? 要:近些年國家在調查中發現學生體質健康水平逐年下降,肥胖率、近視等問題尤為顯著,針對此問題,《國家學生體質健康標準》(以下簡稱《標準》)由此誕生。本文采用問卷調查法、文獻資料法、數理統計法及觀察法,從器材配置、評價反饋和體育鍛煉活動等角度出發,探索安徽省中小學在實施《標準》過程中的情況,從中發現硬件設施配置不夠完善,部分學校敷衍,學生參與體育活動效果不明顯等問題,并針對這些問題提出一些建議。

關鍵詞:學生體質健康? 安徽省中小學? 建議

中圖分類號:G806? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2095-2813(2020)01(a)-0170-03

從1985年開始,我國進行了4次全國青少年體質健康調查,結果表明中國學生體質健康狀況呈下降趨勢,表現為身高體重的上升,肺活量、爆發力、速度和力量等方面的下降。2007年4月,教育部聯合國家體育總局正式頒布實施《國家學生體質健康標準》。從身體形態、身體機能和身體素質等方面綜合評定學生的體質健康水平,是國家學生發展核心素養體系和學業質量標準的重要組成部分,是學生體質健康的個體評價標準[1]。為貫徹落實七號文件精神,提高學生的身體素質和體育活動水平,教育部在2014年修訂《標準》。作為一項制度,在實際操作運用時其合理性和科學性還存在一些問題,具體影響因素多樣,本文就安徽省中小學的《標準》實施現狀做調查,涵蓋六安市、宿州市、淮北市、淮南市、亳州市、阜陽市、蚌埠市和蕪湖市等地的64所中小學,運用問卷調查法、數理統計法及觀察法,指出存在的問題并提出相關建議,為進一步提高《標準》的實施質量,提高安徽省中小學學生體質健康水平提供一點想法。

1? 結果與分析

1.1 學校體質測試器材配備情況

根據問卷調查結果得表1、表2。安徽省絕大部分學校的《標準》測試器材基本滿足測試的需要。小部分學校有出現不能夠滿足學生測試需要的情況。現場測試的過程中發現測量使用的儀器設備部分較為簡陋和不統一,學生對器材的使用不規范,例如,測試身高時使用卷尺在墻上劃線,目測獲得身高數據;肺活量儀器精度不一;立定跳遠場地標準不同,有的使用有一定垂直落差的沙坑,有的采用在平整的水泥地或者塑膠跑道;50m和長距離跑項目跑道周長和材質不一。如果需要通過《標準》來促進學校體育工作和學生體質健康水平的上升,需要進行具有針對性、工作性和警示性的體質數據的精準分析[2],倘若最基本的數據獲取精度不一,則對后續工作的進行產生不利影響。

經了解,導致器材缺乏的原因主要是缺乏資金和器材質量問題。器材是實施《標準》的基礎部分,是確保《標準》正常、有序地進行和測試結果的準確性的必要條件。體質健康測試的項目較多,被測試個體數量多,在滿足每年都要進行測試的情況下,儀器損耗較大。加之學校體育教師普遍短缺,使得投入體質健康測試的人力較少。在規定時間內滿足上傳數據的準確性和時效性的要求面前,大多數學校表示較難做到,由此可以看出政策資源在《標準》執行中的效力一般[3],抽查復核時配置尚且如此,平時鍛煉可見一斑。

1.2 學校體質測試數據運用情況

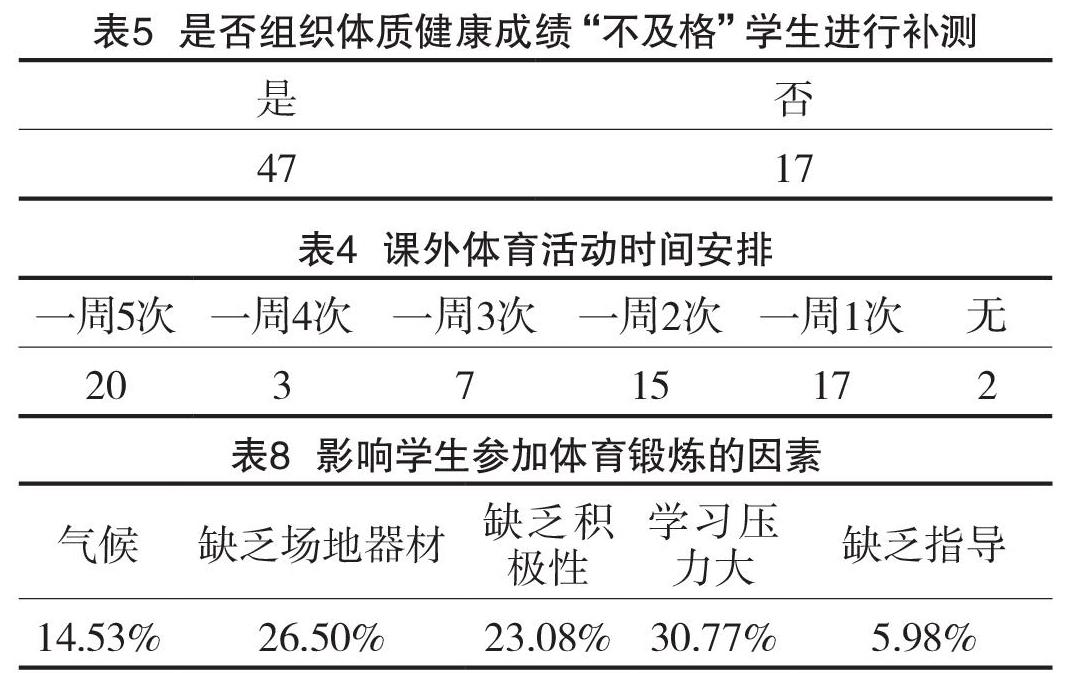

由表3、表4、表5可以看出,絕大多數學校會將學生的體測成績反饋給學校和學生,這符合《標準》中要求實行監測結果公示制度的要求。學校記錄存檔,便于體育教師了解學生的大致身體健康狀況,對于未來的體育教學設計和體育項目選材都有一定的參考價值。學生知曉自身體質健康測試成績可以有目的性地參與體育鍛煉,彌補其在某一方面的短板,使之更好地參與體育活動中來。

素質教育是指一種以提高受教育者諸方面素質為目標的教育模式,它重視人的思想道德素質、能力培養、個性發展、身體健康和心理健康教育[4]。在學校對學生成績評價時應當把身體素質作為參考條件之一。調查結果顯示,安徽省各中小學在對學生進行評獎時大多數會考慮其體測成績,有46.9%的學校選擇最低限制為及格,32.8%的學校最低限制為良好。但是有20.3%的學校不將體測成績作為評價標準之一,忽視了學生身體素質這方面。

在對待體質測試成績為“不及格”的學生,有73.44%的學校會組織補測,有26.56%的學校不組織補測。莊弼[5]在研究中提出:“學生體質健康管理與促進是指對學生的體質和體能素質進行全面監測、分析、評價,采用預防、維護和介入的方法,不斷提高學生體質、體能素質的主動干預的管理與實踐過程。”如果只是為了完成任務而測試,對結果不進行有效的管理和給予意見,那么學生體質難以提升。

1.3 課外體育活動時間安排及影響學生參與鍛煉的因素

《學校體育工作條例》(2017修訂)中第十條規定,普通中小學校、農業中學、職業中學每天應當安排課間操,每周安排3次以上課外體育活動,保證學生每天有1h體育活動的時間(含體育課)[6]。根據調查結果可得,滿足1周3次及以上課外體育活動的學校有46.88%,在被調查的64所學校中有2所是沒有開設課外體育活動的。所有學校均有大課間活動,平均活動時間為37min,體育課每周各年級開課次數平均為4次課。基本都滿足每天1h體育活動的要求,但是對于體育鍛煉來說時間是其中一方面,在這有效的時間內是否真的得到有效的鍛煉需要進一步討論。

在有關于影響學生參與體育鍛煉因素的調查中發現,按影響原因比重大小排列依次為:“學習壓力大”“缺乏場地器材”“缺乏積極性”“氣候”“缺乏指導”。在所有影響因素中,缺乏指導的比重最低,僅占5.98%,這反而可以間接說明學生在主觀上是愿意進行體育鍛煉的。張大超[7]曾提出學生生活方式的改變、升學壓力、學校體育活動開展的成效等是影響我國中小學生身體素質發展的主要因素[7]。在我國的教育行情中,應試教育仍舊是各界討論褒貶不一的話題。迫于當前教育環境,學習壓力近些年不光存在于高中階段,而且已經向低齡化蔓延,使得參與體育鍛煉的時間被壓縮。