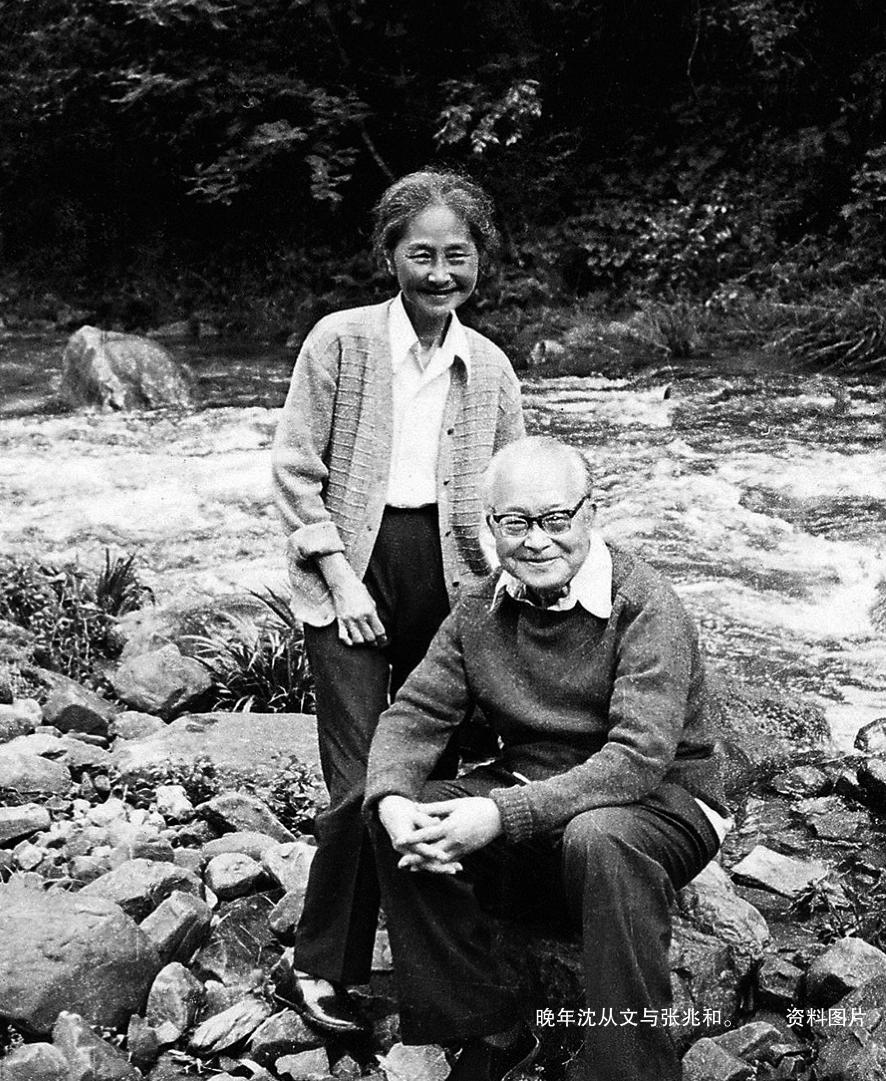

作為“雜文家”的沈從文

王童謠

沈從文的雜文創作雖然很少進入研究視野,但卻能反映出沈從文精神思想的復雜圖景,讓人看到近些年越來越“邊城化”“扁平化”的沈從文原本具有的豐富個性和內涵。

新時期以來的很多研究都認為沈從文一直堅持文學的審美性和獨立性,避免與現實的糾纏,其實沈從文的現實關懷一點都不少,特別是他寫于三四十年代紀念五四運動與五四學人的文章,如《“五四”二十一年》《五四》《紀念五四》《五四和五四人》《新的文學運動和新的文學觀》等。沈從文形容五四運動追求“民主”“科學”的精神充滿著青春大無畏的“天真”“勇敢”,五四學人自主自發的去追求真理,去嘗試新的東西,即使有些作品很幼稚甚至失敗了,也不能阻擋他們改革的腳步。文學只有在這種精神的指引下才能發揮效用,但隨著社會形勢的發展,文學遭遇到商業、政治兩種勢力的分割,五四精神消失了,為此他一直在追憶五四,企圖找回作家的“天真”和“勇敢”。沈從文既反對將文學商業化,也反對將文學政治化。面對復雜的社會形勢,沈從文指出發自內心擁護五四精神的人越來越少,作家大部分都很功利化,失掉了初心。

沈從文的雜文創作集中體現了他對社會現實的直接關注與介入,比如他對作家的價值闡釋和角色定位。任何人都脫離不了他所生活的時代,戰爭時期所形成的政治文化語境在某種程度上會迫使所有人對其發生反應,包括沈從文在內的作家群體,他們都或主動或被動地對現實作出反應。沈從文敏銳地感覺到文學家與政治家難以分離的共同屬性,“對現實不滿,對空虛必有所傾心。社會改良家如此,思想家也如此。每個文學作者不一定是社會改良者,不一定是思想家,但他的理想,卻常常與他們異途同歸”。(《沈從文全集·給志在寫作者》)魯迅也有類似觀點:“我每每覺到文藝和政治時時在沖突之中;文藝和革命原不是相反的,兩者之間,倒有不安于現狀的同一。”(《魯迅全集·文藝與政治的歧途》)“對現實不滿”“不安于現狀”是起點,由此進行虛幻的想象、建構,只是通過不同的途徑而已。文學家通過文字表達對美好社會的想象,用手中的筆來描繪關于未來的“中國夢”;社會改良者、政治家則通過社會實踐來實現他們的構想。他認為一個作家應該像思想家一樣,他們的愛國方式理應不同于政治家,有追求獨立自由的權利,站在客觀立場上去認識社會,表現人生,感受歷史,推測未來,和社會上的其他專家一樣貢獻于人民。

我到如今還不是任何文學團體的會員。我用不著這么做,正如用不著如別的作家那么集團拜生送喪賦詩飲酒。別的人若居然能于社交方式宣傳技術中,即可得到偉大的滿足,很可以那么繼續做下去,這出于個人嗜好。(《沈從文全集·文學與政治》)

沈從文不僅表達了自己的看法,還犀利地諷刺了那些慣于拉幫結派的人。但是對于自己與某些人物交好,經常在某些固定刊物上發表文章,先歸于“京派”核心人物,后親近《戰國策》派,沈從文覺得他和朋友們只是單純的志趣相投。對于這種顯而易見的雙重標準引起的爭議和批評,沈從文不甚在意,還加以調侃,他說自己的痛苦恰恰來源于沒有屬于任何集團組織,沒有后臺也沒有錢,否則可以把批評文章匯總起來以供鑒賞。

沈從文從文學的根本屬性出發,希望給“文學”一個新的定位,更新人們的觀念態度,讓文學成為一門獨立學科。他認為作家有一定的自由才有可能創造出好的作品,才可能以作品去影響現實:

明日的中國,不僅僅是一群指導者,設計者,對于民族前途的憧憬,能善于運用文學作工具,來幫助政治,實現政治家的理想為了事。尚有許多未來政治家與專家,就還比任何人更需要受偉大的文學作品所表示的人生優美原則與人性淵博知識所指導,還運用政治作工具,追求并實現文學作品所表現的理想,政治也才會有它更深更遠的意義。(《沈從文全集·“文藝政策檢討”》)

沈從文竭力解釋作家的批判性,即使某些作家作品,表面上看與某些具體政策稍稍不同,好像只集中于表現民族弱點與負面消息,但長遠來看,提出問題的人比歌功頌德的人有價值,只有求真的勇敢批評,才能真正將時代精神、歷史得失加以藝術化的表現,才能啟發教育讀者,才能對完善政治理念有所助益。沈從文的表述曲折復雜,當中不乏前后矛盾之處,因為彼時他的思想尚處于浪漫與現實之間,雜文所代表的精神轉向總是受到固有詩化思維的約束。

沈從文不是死守文學至上觀念的人,他也知道在民族生死存亡之際,一切都得為革命服務,他所希望的是允許一部分不為時事的文學存在,有歸入宣傳部作職員的作家,也有自由用筆的作家,二者之間有個良性競爭,這才是現代性國家高呼的民主與進步。

若有人認為作家的筆必由政黨調遣,那無妨各行其是。我的理由極其簡單,這是兩種工作。一個帝國固然偉大,然而說到經久時,有時又似乎還敵不過一首七言詩。(《沈從文全集·文學與政治》)

作家如果不能駕馭文字,無視文學的特技、規律,不能把人類高尚健康的理想融解在文字里,使其有活力、有生命,那么他們的作品也無法成為革命的火炬、杠桿,無法成為超越時代的經典。總之,沈從文并非不知變通的堅守文學獨立性,從他的雜文可以看出他在尋求文藝與時代的某種平衡,他也在努力地回應和適應時代。

作為“雜文家”的沈從文感時憂國,不僅對文藝問題發出很多“狂論”,還針對具體的社會問題發聲,他呼吁婦女解放、男女平等,并提出了具有前瞻性的兩性觀點,從兩性“對立”轉到兩性“合作”上來;他倡導報紙要承擔起道德教育的義務,激勵人們的正面情緒,喚醒公民獨立的靈魂和人格,不讓人墮落消沉;他希望北平人可以多多關注國家民生,以同甘共苦之心幫助其他省份受水災的百姓。身處戰爭年代,國家內憂外患,個人生活不能順心順意,負面情緒彌漫,社會風氣難免悲觀,消沉頹廢之風盛行,沈從文一直寫文章讓大家保持樂觀積極的心態,想辦法排解胸中煩悶,不能一味地挨混日子。《明天的“子曰”怎么辦》《論中庸》《變變作風》等文章就批評了知識階層在戰爭年代的消沉、庸俗與懦弱。值得注意的是沈從文之前對現代知識階層采取的是全盤否定嘲諷的態度,而在雜文創作中沈從文卻在對他們的批評中寄予了希望。現代知識分子的崛起與中國現代化進程密不可分,沈從文態度的轉變多少預示著他對現代文明的重新思考與接受。