中國傳統云紋藝術研究

一、云紋概述

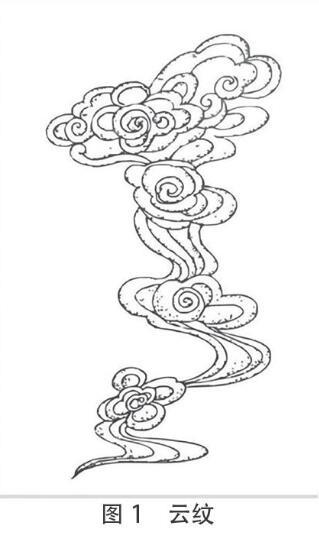

云紋(如圖1),是我國古代寄托人們美好心愿和祝福的代表裝飾紋樣。云氣飄逸奇幻,令人神往,游弋于山間、蒼穹。人們認為云氣能向仙人傳達心意乃至為升天的必備條件。

《河圖帝通紀》曰:“云者,天地之本也。”我國古代農耕文明發達,水是生命之源,水、雨、云周而復始,生生不息。云與雨相連,某種程度上決定了人們生活,這使云在人們心目中的形象得到升華,人們對其充滿希冀和敬畏。

云又與“運”諧音,又有了“慶云見喜氣也”“干青云以直上”的說法,再到后來的“平步青云”等,都表現了廣大人民群眾對云的憧憬。

二、我國云紋的發展與演變

云紋是中國古代抽象化、裝飾化、程式化的民族紋樣。云是自然之物,飽含吉祥寓意,使其得以傳承千年,不斷演變發展,直至今日仍深深植根于人們的生活之中。云紋源起于商周時期,稱之云雷紋。據考古可查,云雷紋大約出現于5000千年前的馬家窯文化時期的彩陶上,商朝時期常與獸面紋一起出現,周朝時常作為陪襯,裝飾于邊緣。此時的云紋布局較為呆板、生硬,但紋樣緊湊密集。再至春秋戰國時期,出現了百家爭鳴的開放局面,云紋也慢慢柔和舒展,演變成為生動流暢的弧形紋。

到秦漢時期,中原統一,文化發展,出現云氣紋(亦稱卷云紋)和羽狀紋。秦漢云紋形狀舒展柔美,色彩鮮亮,常見于陶瓷、雕刻、漆器、織錦中。秦漢流行厚葬,君王貴族相信死后能到另一個世界,因此在大多數考古墓葬中皆有云紋裝飾的陪葬品,其中最為出名的是西漢馬王堆出土的帛畫,其中出現大量的羽狀紋樣,展現墓主人祈望死后羽化登仙的心愿。

再到佛教興盛的魏晉時期,佛教壁畫盛行,出現了輕靈飄逸的飄帶云紋(亦稱流云紋),被廣泛用于壁畫裝飾。比如現今聞名于世的敦煌莫高窟壁畫中的“飛天”,流云紋婉轉纖長,與隨風舞動的衣飾飄帶相映襯,體現出微風拂面,隨云升騰,仙氣靄靄的景象。

至空前盛世的唐代,萬邦來朝,文化極度繁榮,我國的繪畫、手工藝水平隨之上升,出現了極富時代特色的朵云紋。其外形為單一的云朵形狀,區別于之前連成一片的造型,形狀更加寫實、豐滿,線條玲瓏婉轉,形象更為靈動、鮮活,既貼近大自然中真實的云朵,又展現出盛世下崇尚豐腴飽滿的審美特點。

到宋元時期,云紋與如意相結合,出現了如意紋,合成“吉祥如意”“和合如意”等象征好兆頭的說法逐漸流傳開來。如意云紋大量出現在建筑、陶瓷、雕塑、刺繡、織錦、繪畫等工藝中,成為宋元兩朝乃至明清寄托人們美好祝愿的裝飾紋樣。

到明清時,云紋在沿用前朝的同時不斷發展,呈現出蓬勃的發展趨勢。明朝出現精致、大氣的團云紋,其排列有一定的順序,由若干云朵組合而成,因其外形多呈現團狀而得名。團云紋常與龍、麒麟等神獸紋樣組合出現,以動物為主,在云紋的襯托下,神獸形神俱備,氣象萬千。人們可以從明清時期的家具制作發現其身影,如圖2黃花梨云龍紋大柜,就展現了這一時期家具上精巧雅致的云紋構圖,象征高升,頗具文儒高士之意趣,彰顯了高雅不凡的氣質。

至清朝時期,疊云紋的出現使云紋樣式更加繁復華麗。疊云紋是一種平面的紋樣,由層疊眾多的勾卷云頭構成,層層遮擋與轉折,具有自由多變、延綿不斷的構圖特色,使畫面裝飾更加有層次感,符合滿族入關,各民族文化大融合、大發展的時代背景和清朝統治者追求滿雕密飾、紛華靡麗裝飾的特點。

三、傳統云紋在現代產品中的使用

近幾年,經過媒體的宣傳報道和時尚潮流的影響,掀起了一陣以漢服為主的“中國風”,傳統的服飾又再次受到大眾的青睞,其有著對傳統云紋的多樣使用。最為成功、備受矚目的是2008的北京奧運會火炬祥云紋的使用,大到場館鳥巢的建設,小到服飾、產品包裝中的設計,無一不展現出我國深厚的文化底蘊。

除此之外,大量的云紋裝飾出現在帶有濃郁中國風的家居裝飾上,如燈具、家具等。尤其以大眾化產品為主,但其大多直接套用傳統圖案,缺乏設計感和新意,并沒有做到在繼承中發展,在發展中繼承的原則,這不失是對優秀傳統文化的埋沒。

四、結語

經過前面的分析和了解得知,云紋紋樣在我國的歷史長河中始終生生不息,隨著時代的興衰、大眾的喜好不斷變化。其承載了數千年來中華兒女對生活、對生命的熱愛與期望,是我國傳統文化不可或缺的一部分。

(四川電影電視學院)

作者簡介:嚴海軍(1991—),男,四川成都人,碩士,助教,研究方向:美術學、藝術設計、影視美術。