關于文物建筑修繕工程施工管理的探討

摘 要:實施文物建筑修繕工程是保護文物的主要途徑。近年來,基層文物保護項目實施單位不斷在實際操作中探索和積累經驗,逐步形成相應管理模式。文章主要對文物建筑修繕工程的施工管理進行探討分析,側重在施工管理方法和措施方面闡述個人觀點以供參考。

關鍵詞:文物建筑;修繕原則;工程施工;管理措施

文物建筑具有重要的歷史、藝術、科學和社會價值,是傳統文化傳承的重要物質載體。文物建筑修繕以“不改變文物原狀”為前提進行施工,怎樣提高文物建筑修繕工程質量是廣大文物工作者努力的方向。施工過程中,施工管理成為把控工程質量的重要抓手。

文物建筑的修繕,應嚴格遵循不改變文物原狀、可讀性、可識別性、可逆性和最小干預性五個原則。

①不改變文物原狀的原則:在修繕過程中嚴格遵守《中華人民共和國文物保護法》中關于“不改變文物原狀”的文物修繕原則,盡可能真實、完整地保存其原貌和原有的建筑特色。

②最低程度干預原則:為了體現文物建筑的歷史真實性,一定要盡可能減少和降低修繕工程對建筑的干擾,能小修的不大修,能不動的盡量不動,盡最大可能保持文物原有形態。

③歷史可讀性原則:維修中,對保存下來的遺存物要進行分析,對有價值的疊加物和合理的加固構件應予以保留,盡可能保留建筑物身上有意義的歷史痕跡。使建筑本身的歷史,它所經歷的有意義的添加、缺失、改變、修繕,都清晰地顯示出來。

④可識別性原則:凡加固或者局部修復,在舊址建筑身上用非原有材料填補的部分或增加的部分應該可識別,增加的部分適當做舊處理,但讓人可以區分。

⑤可逆性原則:所有修繕添加于建筑物上的材料,都應該可以撤銷、拆除,并不致損害建筑的原件。這樣可以使可能發生的修繕中的錯誤所導致的破壞降到最低,并為以后必要的或者更好的修繕留下可能性。

由于影響文物建筑修繕質量的因素較多,修繕文物建筑的施工管理方面臨著眾多挑戰。下面就結合我們實際工作中的經驗和閩西地區客家建筑做法,探討文物建筑修繕工程的施工管理方法和措施。

1 文物建筑修繕工程施工管理方法

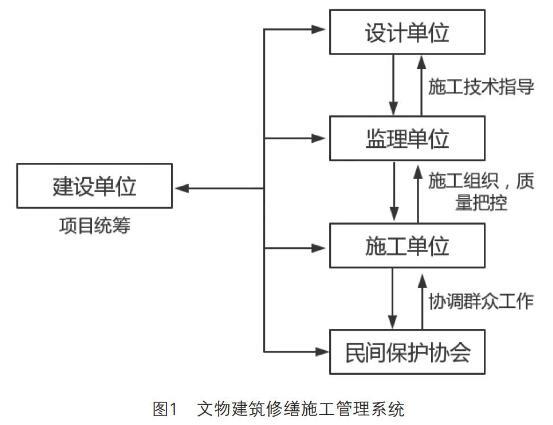

1.1 建立施工管理系統(圖1)

文物建筑修繕過程中,應建立科學實用的施工管理體系,以保障工程順利實施。文物建筑修繕從立項到方案設計、施工,均需由建設單位組織并逐步開展;由文物保護勘察設計單位編制維修方案及現場技術指導;施工單位根據維修方案開展修繕工作;監理單位對整個維修工程實施質量監控。建設單位、設計單位、施工單位、監理單位是具體實施文物修繕工程中的“四方”參建單位,“四方”之間的關系協調,直接影響工程實施的進度和質量。

此外,在文物建筑所在地成立民間保護協會或理事會,配合文物部門開展文物保護維修工程,也是施工管理體系中重要的一環。如由民間保護協會做好施工前住戶騰房、施工場地準備、后期搭建房拆除及施工過程中的協調工作,有利于推進工程順利進行。

建設單位是項目實施的主體,與設計單位、施工單位、監理單位及民間保護協會等組成施工管理系統,各單位圍繞修繕工程開展相關工作。

1.2 規范施工管理流程

1.2.1 簽訂合同

建設單位分別與施工單位、監理單位簽訂好相關工程合同。自合同簽訂之日起,施工單位對文物本體及內部構件安全負責。

1.2.2 圖紙會審

建設單位組織參建單位以圖紙為核心、現場為依據,充分熟悉圖紙和文物建筑本體。施工單位根據前期現場勘查及施工圖紙提出需要明確的事項,設計單位、監理單位做出解答,有疑義部分到現場具體核對,并形成會議記錄。

1.2.3 施工前準備工作

①做好施工前的影像記錄。

②做好“五牌一圖”及工程告示牌、安全警示標志牌等立牌工作。

③做好文物本體的安全防護,防止造成二次破壞。雕花、彩繪、泥塑等需進行包裹,防止在施工過程中磕碰;三合土地面上搭設鋼管架時,鋼管底部要墊塊,防止對三合土造成破壞。

④按要求做好施工前的資料整理,包括施工組織設計方案、施工進度計劃等專項方案,報監理單位審核合格并簽發開工令后組織施工。

1.2.4 施工管理

①施工方、監理方按照合同約定組織人員進場。

②建設、監理單位對施工過程實行全程監管。施工的重要節點,須經建設方審核。當建設方代表不在現場時,施工方、監理方通過進度照片向建設方匯報施工情況。

③施工中發現現場與圖紙有出入時,施工方通過聯系單并附施工前影像資料報送監理方審核,監理方審核通過后報送建設方及設計方確認。

④施工完成后,施工方出具簽證單并附施工后影像資料,報送建設方、監理方、設計方審核確認并簽字蓋章。

2 文物建筑修繕工程施工管理措施

2.1 加強文物施工安全

在進行文物建筑修繕的過程中,要緊抓施工安全。對文物安全造成影響的因素有很多,如施工人員對文物保護的意識不夠高、自然條件、施工中所使用的機械設備等。因此要加強文物安全工作力度,對施工人員進行培訓,加強其對文物保護認知;預先做好施工環境安全防范措施;健全施工安全體系,制訂文物安全應急方案等。如文物建筑原有電線路大多老化和不規范,存在較大安全隱患,施工單位入場后,對原有線路拆除整理,重新規范設置施工用電;施工過程中,臨時電源線不落地,施工后及時收起;所有施工區域合理設置滅火器,并對現場工作人員進行滅火器使用培訓;施工工地禁止吸煙,并落實處罰細則。

2.2 落實前期材料的收集

文物建筑修繕是對已經受到傷害的部位進行修復、還原,但文物建筑的病害有隱蔽或是存在變化的情況,文物建筑維修設計方案及工程預算清單不能夠全面地將實際工程量顯示出來,在實際開展施工時所產生的工作量會出現過多或者過少的現象。針對這個問題就需要在正式施工前熟悉圖紙和施工現場,并進行資料搜集,包括工程量的核對、圖紙審核等,以保證以歷史原有樣貌為基礎實施對文物建筑修繕工作。

2.3 強化采購原料的質量

在文物建筑修繕的過程中,影響文物建筑修繕質量的一個主要因素就是材料的選用。因此對材料的選取要嚴格把關,最大程度上挑選更為優質的材料。在開展文物建筑工程的過程中,最難挑選的材料就是木質材料,絕大多數使用的都是現采集木材,其含水量較高,使用濕木材,不僅施工質量難以保障,而且濕木材還極其容易出現開裂和腐爛現象,進而加大二次維修的可能性。

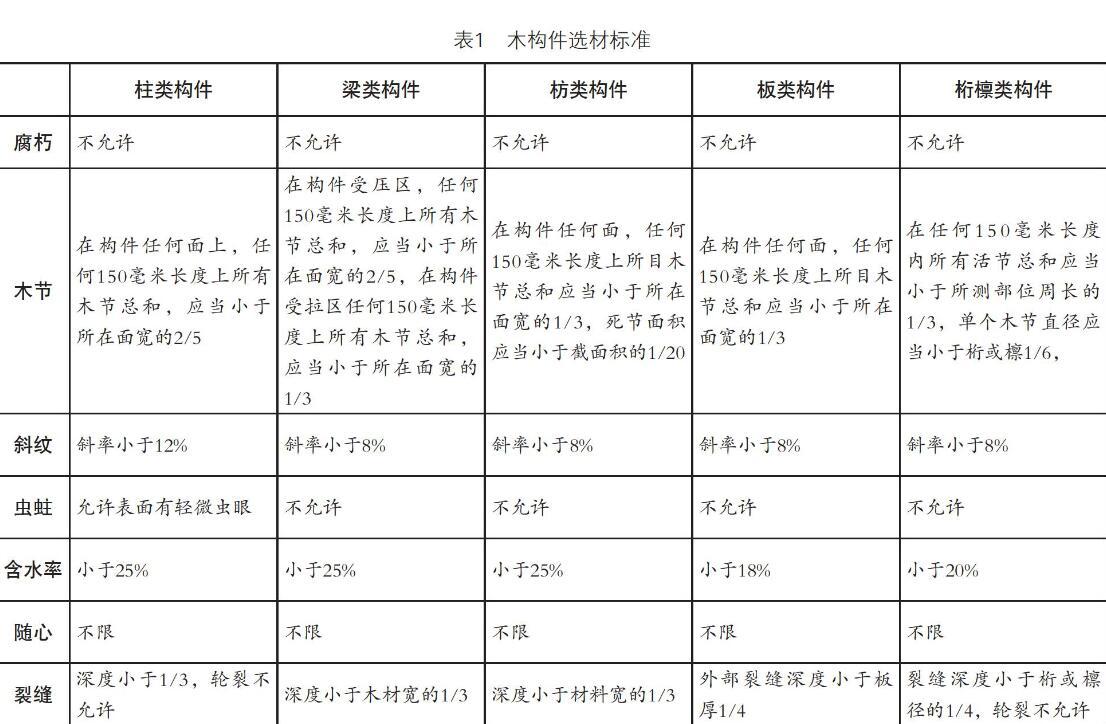

連城縣制訂了文物保護修繕工程施工規范細則,對材料進場具體規定:施工方應提供所有進場材料的完整質量檢測報告,監理方根據圖紙要求及施工質量要求對進場材料進行抽檢、驗收,監理方、建設方在報驗單上簽字后方可使用。其中對木構件的要求,盡力采用舊木料,要求新木料的標準,在選取木節構件方面上,對于不同的位置需要不同的標準,如表1所示。

2.4 明確具體施工要求

連城縣文物保護修繕工程施工規范細則中明確具體施工要求。

2.4.1 地面

①三合土地面:顏色應與原地面相似,強度達到標準。

②卵石地面:選用本地石頭,根據場地面積選擇石頭大小,要求大小相近、顏色統一,鋪設時光面向上、疏密有致,鋪設中砂漿未干時用砂土掃面,絕不露漿。

2.4.2 木構件

盡量采用舊木料,新制木料含水率應符合選材標準,柱子應增加藤條箍進行加固;嵌補應與原木構架表面平整、顏色相近、不露膠水、邊緣齊整。

2.4.3 墻面

墻面抹灰修補色彩應與原有墻面顏色接近,砌磚工藝做法要與原有工藝一致。

2.4.4 瓦屋面

一般椽板寬120~130毫米,厚30毫米,三面拋光,光面朝下,不得有大小頭。兩塊椽板之間間隔為110毫米。蓋瓦之前應進行審瓦及選瓦,同樣寬度、弧度的瓦片應集中使用,瓦片按壓七露三搭蓋,蓋瓦大頭向下,底瓦大頭向上。

2.4.5 封檐板

邊角裁邊,底部有邊線,圓潤不顯棱角。

2.4.6 磚、瓦當

尺寸規格與文物本體原使用的材料保持一致;外觀應邊緣整齊、表面光潔,不得有分層、裂紋和砂眼等缺陷。

2.4.7 屋脊

屋脊做法應根據文物原有痕跡恢復,翹角起翹弧度應自然,屋脊抹灰均勻、平整,保持粗面,避免在灰漿里加入過多水泥抹成光面的做法。

2.5 加強工程內頁資料整理

建設單位、施工單位和監理單位根據施工進展做好資料收集及歸檔工作。建設單位建立工程檔案,包括項目立項、方案、預算、預算審核、工程招標、工程施工管理、工程驗收等方面的所有檔案材料。施工單位建立施工檔案,包括各類文件、合同,計劃與進度、施工日志,施工前、施工中、施工后對比照等工程影像資料,各類工程聯系單、簽證單、會議紀要,進度支付材料、驗收材料、竣工圖紙等。監理單位建立監理檔案,包括施工監理計劃,設計變更、施工質量、工程進度、材料進場檢查,監理記錄等完整的檔案資料。

3 結語

綜上所述,文物筑修繕應結合文物筑本身應有的特征,加大施工工藝、材料等方面的要求。同時,在修繕過程中加強工程管理力度,對文物建筑修繕管理理念進行完善,健全管理體系,進而提高整個文物建筑修繕工程的管理水平,提高施工單位的經濟效益以及文物建筑的社會效益。

【作者簡介】曹小勇,任職于連城縣文化體育和旅游局。