大學生樂觀對未來工作自我清晰度的影響

——生涯自我效能與職業生涯探索的中介作用

黎鴻雁,劉俊娉,劉鑫蕊,石飛揚

(1.河北農業大學 高等教育研究所,河北 保定 071001;2.北京信息職業技術學院,北京 100015;3.東華大學 旭日工商管理學院,上海 200051;4.北京物資學院,北京 101149)

近年來,高校招生規模的不斷擴大使得畢業生人數屢創新高,2018年,全國普通高校畢業生預計達到820萬人,我國經濟發展增速放緩和產業結構調整升級對就業總體規模的擠壓效應預計將會持續影響大學生求職就業。為破解高校畢業生就業難題,國家出臺了一系列政策措施鼓勵大學生就業創業,然而由于大學生思想不積極、信心不足等消極情緒以及高校職業生涯規劃教育失位,使得部分大學生的生涯自我效能感下降,導致現實中的求職情況不甚理想。已有研究表明,求職行為依賴于主觀意愿驅動,個體對未來工作的期望會去驅使個體從事求職行為(Kanfer,Wanberg, Kantrowitz,2001)[1]。 個體對未來工作的期望實際上就是未來工作自我。

未來工作自我是可能自我在工作領域的具體化表現,也是一種職業角色期待。2012年Strauss等人將可能自我引入到工作領域,提出了“未來工作自我”這一概念,并將其定義為:一種“反映個體關于工作希望和抱負的未來形象的表征”[2]。隨之,他們又進一步提出了未來工作自我的關鍵屬性之一:清晰度。未來工作自我的清晰度(future work self salience)是指“個體對未來工作自我的清晰和易于想象的程度”[2]。一個關于未來工作的自我圖式越容易想象得到,則說明清晰度越高,反之則越低。清晰的未來工作自我意味著個體所希望能夠成為的工作形象非常清晰,個人極易在腦海中喚起該形象的“圖畫”,內視和思考自己未來可能成為的何種職業人。所以與自我效能感相類似,未來工作自我具有獨特的動機激發功能,有了清晰的未來工作自我,就等于在心理上為自己設定了一個明確的未來職業生涯發展目標,個體就會更加主動地去為實現職業目標而努力學習、積極準備,同時個體也會對社會環境中的相關信息持開放態度,保持注意,激發更多的主動職業行為。

Taber(2014)[3]等人提出未來工作自我可以預測求職結果,引導個體產生主動職業行為并主動調整行為。國內學者Guan(2014)[4]等人對中國大學生的研究中發現,未來工作自我對就業狀況具有積極的影響,這種關系受生涯適應力和求職自我效能感的部分中介。謝玖蘭、王恒(2017)[5]對高校翻譯碩士研究生的研究發現,職業生涯探索對未來工作自我和職業使命感均有顯著正向影響。綜上所述,未來工作自我對大學生求職就業、職業生涯管理等具有重要的影響。因此本研究將未來工作自我清晰度作為重要的結果變量,探析大學生未來工作自我清晰度的前因變量及其前因變量的作用機制。

一、文獻回顧與理論假設

(一)樂觀與未來工作自我

Kluemper(2009)[6]認為學術界關于樂觀并沒有統一的定義。Tiger將樂觀定義為與社會或物質未來的期望相關一種積極情緒或態度。Peterson(2000)提出有兩種主要的一致理論機制被用來進一步定義樂觀,并解釋樂觀對態度和行為的影響,即Seligman(1998)的解釋風格理論[7]和Carver & Scheier(1981)的自我調節模型[8],也被稱為氣質性樂觀,前者認為樂觀包含認知和情感成分,后者則認為樂觀包含動機成分。兩者共同解釋了為什么樂觀主義應該與積極結果相關,因為個人使用積極的解釋方式去避免挫折讓他們沮喪,同時以成功為指標處理他們生活中遇到的大多數情況(Kluemper,2009)[6]。本研究將樂觀界定為:個體對與個體有關的所有領域的未來事件的積極結果的總體期望,是個體期望好結果更可能發生的一種人格特質。樂觀會影響人的目標導向行為、目標達成、身體和心理適應、主觀幸福感等(肖倩,呂厚超,華生旭,2013)[9]。本研究認為具有樂觀特質的大學生,在自身職業生涯發展的過程中更加積極主動,對未來工作中的自我形象可能更加清晰。所以本文提出如下假設:

假設1:樂觀對大學生未來工作自我清晰度具有直接正向預測作用。

(二)生涯自我效能的中介作用

自我效能是社會認知理論的一個重要概念,由美國心理學家Albert Bandura在《自我能效:關于行為變化的綜合理論》中提出,它是指個體對自己具有達到特定成就的能力的信念[10]。在后續研究中,總是將自我效能和特定領域相聯系, Hackett和Betz將自我效能概念引入職業領域,提出生涯自我效能概念,并將其定義為“個體對實施與職業相關的行為、教育和職業的選擇以及其持續性的信念。”[11]Albert Bandura還指出自我效能受情緒狀態影響[10]。樂觀作為一種積極情緒很可能直接影響著生涯自我效能水平的高低。此外,郭本禹、姜飛月(2003)發現生涯自我效能直接或間接地影響著個體的職業選擇范圍和對職業的態度12。所以本文提出如下假設:

假設2:生涯自我效能在樂觀與大學生未來工作自我清晰度之間起部分中介作用。

(三)職業生涯探索的中介作用

職業生涯探索是指個體為實現職業目標而采取的一種心理或身體活動,既包括信息尋求,又包括對自我和環境的探索(Jordaan,1963)[13]。隨著眾多學者對職業生涯探索領域進行研究,逐漸形成了一個較為統一的定義,即個體在探索動機推動下,對自我和職業發展相關環境進行探索,形成一定技能、獲得相應的認知和情感反饋的過程,其最終目的是為了自我的發展和整合。(Stumpf,Colarelli,&Hartman,1983;Blustein,1989;Taveira,1997;Flum&Blustein,2000)[14-16]。Super(1981)曾特別強調職業生涯探索在個體生涯發展中的重要性,認為職業生涯探索有助于個體確立未來生涯發展的目標,并做出更多積極主動的求職行為[17]。職業生涯探索包括環境探索和自我探索兩方面。環境探索是指個體收集與就業以及求職相關的信息,進而對職業有更明確的認識;自我探索是指個體通過探索自身的興趣、價值觀等進而對自身有更清晰的了解并對職業有更明確的規劃[18]。實證研究表明,樂觀與職業生涯探索顯著正相關,對未來樂觀的個體能夠以積極進取的態度面對學習和工作中的各項挑戰,從而形成系統的職業生涯探索[19]。而同時,個體進行有效的職業生涯探索活動有助于對其自身以及周圍職業環境的了解,進而使未來工作自我更加清晰。所以本文提出如下假設:

假設3:大學生職業生涯探索在樂觀與未來工作自我清晰度之間起部分中介作用。

(四)多重多步中介作用

已有研究證明,樂觀對個體的情緒情感、認知、社會交往和心理健康等方面都有著顯著的影響(李晶彤,2012)[20]。王琰,朱靜(2015)在研究中發現樂觀能夠提高其職業勝任的信心[21]。在職業生涯探索過程中,生涯自我效能的高低將會影響個體進行職業選擇時的決策范圍和積極程度(傅瑜弘,2013)[22],由此可見,生涯自我效能在樂觀和未來工作自我之間起中介作用。高效能感的個體能更準確地確定自己的職業定位,并設定更高的職業生涯探索目標和任務(Scott & Ciani,2008)[23],在不斷的職業生涯探索過程中,大學生對未來工作自我的清晰度越來越高,所以職業生涯探索在生涯自我效能和未來工作自我之間起到了中介作用。樂觀作為一種積極情緒影響生涯自我效能的高低,進而影響個體的職業生涯探索行為,使個體在探索中不斷提高對未來工作中自我的認識。所以本文提出如下假設:

假設4:生涯自我效能和職業生涯探索在樂觀和未來工作自我清晰度之間起多重多步中介作用。

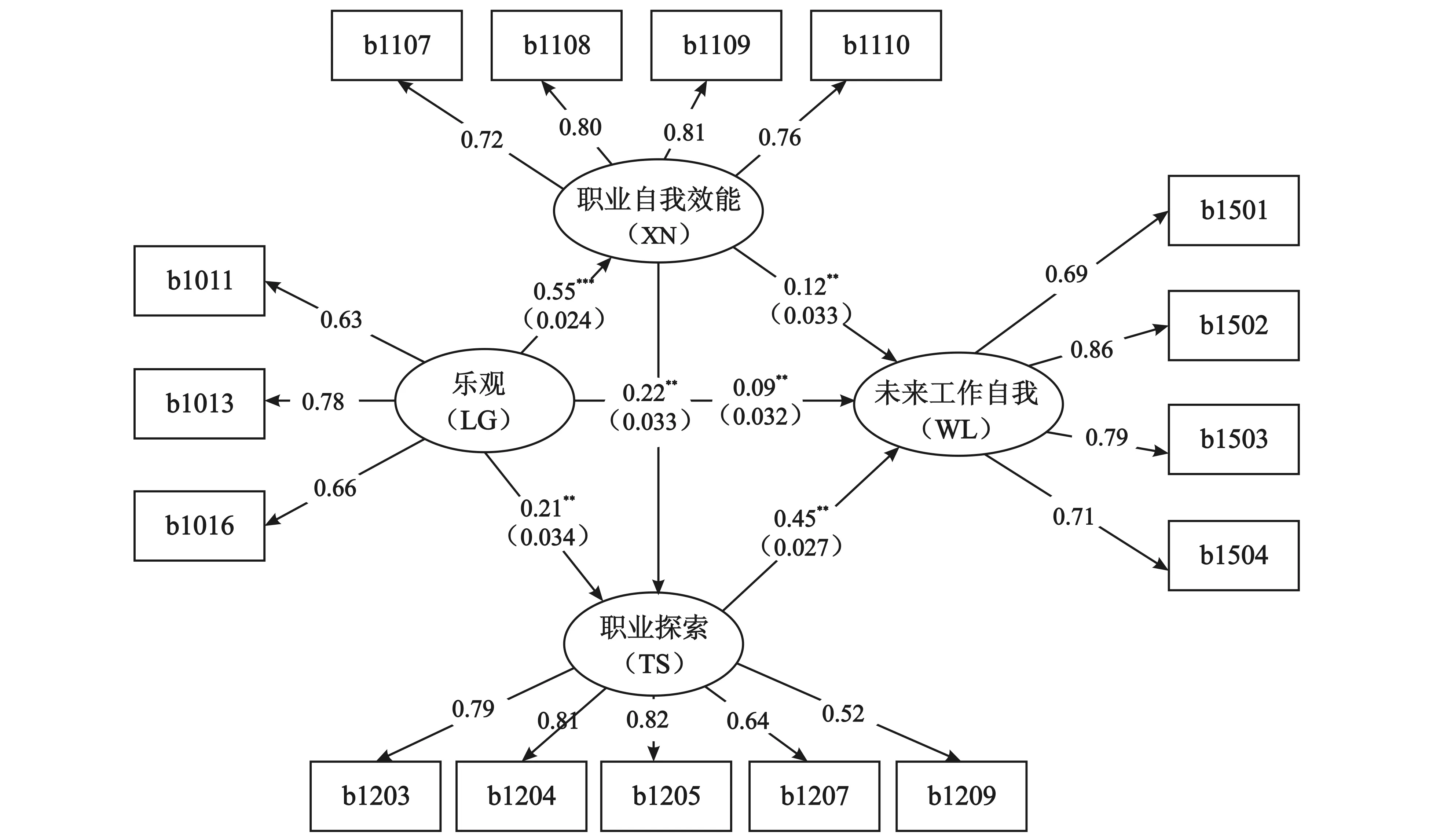

綜上可知,樂觀、生涯自我效能、職業生涯探索與未來工作自我之間具有相互影響的關系,因此本研究構建了樂觀-生涯自我效能-職業生涯探索-未來工作自我清晰度這一多重多步中介模型(圖1)。

圖1 樂觀-生涯自我效能-職業生涯探索-未來工作自我清晰度的多重多步中介模型(理論假設)

二、研究設計

(一)樣本與程序

2017年2月至5月間,課題組成員在包括北京市、上海市、遼寧省、河北省等共13個省市的23所高校進行問卷調查,調查對象為全日制本科大學生。實際收回有效問卷2 929份,回收有效率為73%。樣本的具體構成情況為:(1)以性別劃分:男生占51.5%,女生占48.5%;(2)以年級劃分:大一學生占41.2%,大二學生占33.4%,大三學生占23.4%,大四學生占2.1%;(3)以民族劃分:漢族學生占88.9%,少數民族學生占11.1%;(4)以生源地劃分:大城市的占13.8%,中小城市的占25.8%,城鎮或農村的占60.4%。

(二)測量工具

對樂觀的測量,采用美國心理學家Scheier,Carver和Bridges于1994年修訂的生活取向測驗量表(LOT-R),共6個題目,采用7點刻度記分(原表為5點記分),量表包括樂觀和悲觀兩個維度,1、3、6題為3個正面描述,2、4、5題為負向描述,負向描述反向賦分,然后所有題目分數加總平均,得分越高,表示越樂觀。該量表的Cronbach's Alpha為0.731,大于0.7,證明該量表的內部一致性良好。

對生涯自我效能的測量,采用Kossek和Roberts(1998)的生涯自我效能10題項量表,其中前6個題項是反向計分,后4個題項是正向計分。從1=“非常不同意”到7=“非常同意”七點刻度計分,分值越高表示個體的生涯自我效能感越強。該量表的Cronbach’s Alpha為0.784,其中正向計分的題項的Cronbach’s Alpha為0.856,反向計分的題項的Cronbach’s Alpha為0.875,該量表的內部一致性良好。

對職業生涯探索的測量,采用根據stumpf的職業生涯探索問卷(CES)修訂的中文版的職業生涯探索量表,包括兩個分量表:職業環境探索分量表和職業自我探索分量表,職業環境探索分量表有6個題項,職業自我探索分量表有5個題項。從1=“非常不同意”到7=“非常同意”七點刻度計分,得分越高表明探索行為越多。該總量表的Cronbach’s Alpha為0.906,職業環境探索和職業自我探索分量表的Cronbach’s Alpha依次為0.878、0.858,該量表的內部一致性良好。

對未來工作自我清晰度的測量,采用Guan(2014)等人翻譯的Strauss等人(2012)的中文版量表。量表共4個題項,采用李克特5分計分法,從1(完全不同意)到5(完全同意)進行打分,分值越高表明未來工作自我清晰度越高。該量表的Cronbach’s Alpha為0.849,該量表的內部一致性良好。

(三)數據分析方法

本研究主要采用SPSS21.0和AMOS21.0對數據進行分析處理,用Bootstrap法和MacKinnon(2007)的PRODUCLIN2軟件對中介效應進行檢驗。

三、研究結果

(一)信效度分析

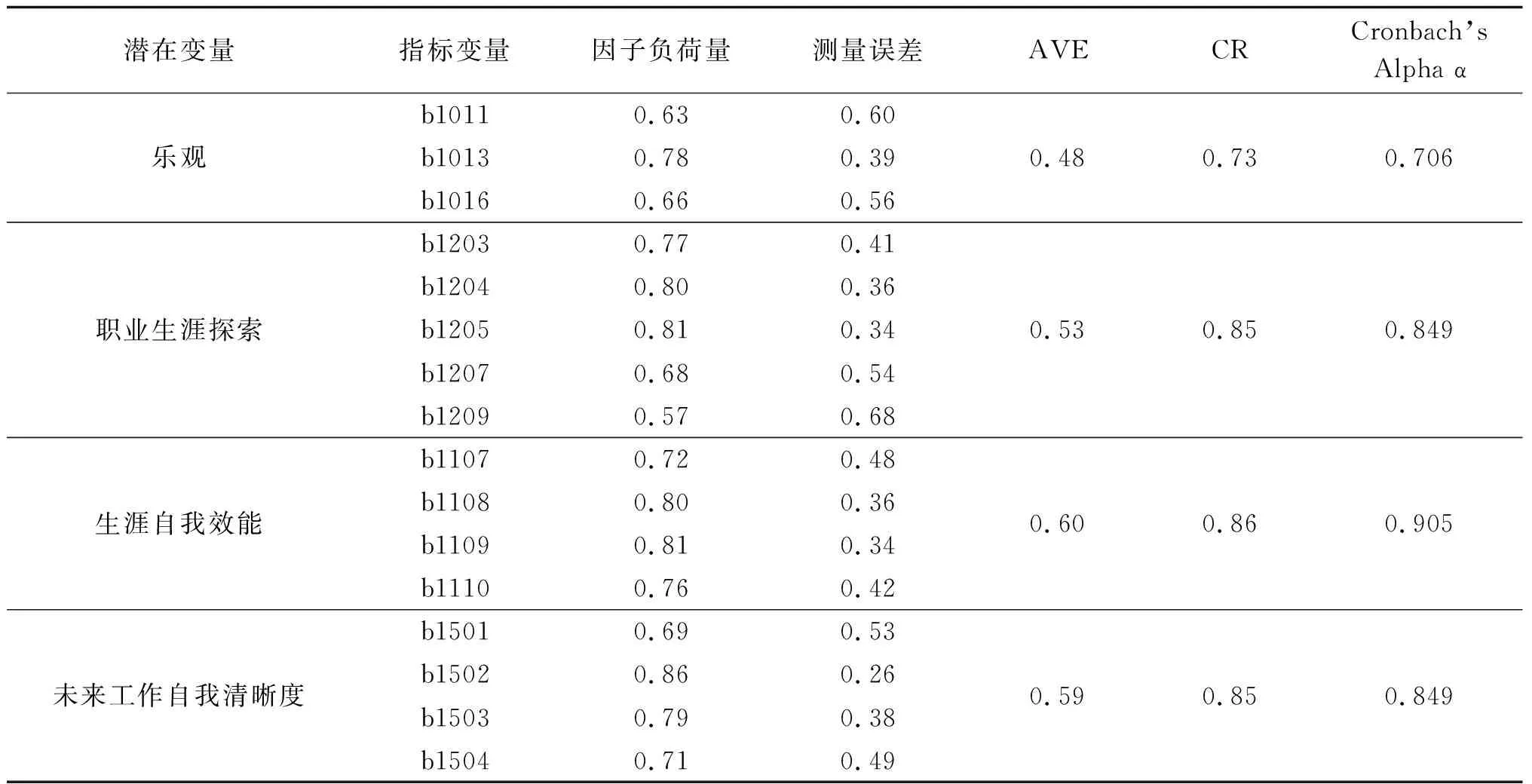

首先進行概念建構,用SPSS軟件采用主成分分析法對4個量表共31個題項進行探索性因子分析(EFI),從而提取相應的因子。然后篩選題項,提取主成分的特征值大于1,根據聚合效度標準,題項與目標建構的相關系數(即因子負荷)應大于0.6,根據區分效度標準,題項與非目標建構的相關系數應小于0.4,將未能滿足聚合和區分效度要求的題項剔除,剔除后留下16個題項。最后用AMOS進行驗證性因子分析(CFI),通過對模型外在質量和內在質量的檢驗,判斷假設模型是否與實際數據契合,以此說明測量工具的效度和信度:

1.“Model Fit”的報告結果顯示整體模型適配指標值:CMIN=1 168.741,CMIN/DF=11.926,RMSEA=0.061<0.08,GFI=0.949>0.9,NFI=0.944>0.9,RFI=0.931>0.9,CFI=0.948>0.9。每個量表的擬合指標均符合相應評價指標的標準(吳明隆,2009),所以4個量表均具有較好的結構效度,模型的外在質量檢驗結果良好。

2.按照Bogozzi和Yi(1988)對模型內在結構的適配度準則,如果個別觀察變量的項目信度(即觀察變量的R2)在0.5以上,即因子負荷量在0.71以上,潛在變量的組合信度(CR)在0.6以上以及潛在變量的平均方差抽取量(AVE)在0.5以上,則說明指標變量可以有效反映其潛在變量,該潛在變量便具有良好的信度和效度。根據表1可知,絕大多數觀察變量的因子負荷量大于0.71,個別觀察變量的因子負荷量接近0.71;潛在變量的AVE除樂觀接近0.5以外,其余均大于0.5;潛在變量的CR均大于0.6。所以4個量表具有較好的信度,模型的內在質量檢驗結果良好。

表1 測量模型信效度分析表

(二)多步多重中介效應檢驗

本研究的多步多重中介效應檢驗是通過采用結構方程模型(方杰,溫忠麟,張敏強等;2014)檢驗生涯自我效能和職業生涯探索在樂觀與未來工作自我清晰度之間的中介效應,構造出以樂觀為自變量,以生涯自我效能和職業生涯探索為中介變量,以未來工作自我清晰度為因變量的多步多重中介模型(模型圖見圖1),模型圖擬合結果顯示:NFI=0.964,RFI=0.955,CFI=0.969,GFI=0.970,CMIN=738.499,CMIN/DF=7.693,RMSEA=0.048<0.08(適配度合理),說明該模型與測量數據的擬合度良好,可以進行下一步分析。

如圖2所示,首先,樂觀可以正向預測未來工作自我清晰度(γ=0.09**,P<0.05),支持了假設1;其次,在模型中引入中介變量生涯自我效能,樂觀可以顯著正向預測生涯自我效能(γ=0.55***,P<0.001),生涯自我效能可以顯著正向預測未來工作自我清晰度(γ=0.12**,P<0.05),說明生涯自我效能在樂觀和未來工作自我清晰度之間起部分中介作用,支持了假設2;再次,在模型中引入中介變量職業生涯探索,樂觀可以顯著正向預測職業生涯探索(γ=0.2***,P<0.001),職業生涯探索可以顯著正向預測未來工作自我清晰度(γ=0.45***,P<0.001),說明職業生涯探索在樂觀和未來工作自我清晰度之間起部分中介作用,支持了假設3;最后,生涯自我效能可以正向預測職業生涯探索(γ=0.22***,P<0.001),說明大學生樂觀傾向越高,生涯自我效能越強,進而促進更多的職業生涯探索行為,使大學生對未來工作自我更加清晰,支持了假設4。

圖2 多步多重中介模型圖

圖2顯示結果為AMOS分析結果,所有的路徑系數均達到了顯著性水平,另外,本研究又采用差校正百分位Bootstrap(重復取樣5 000次)計算和比較中介效應值,以進一步檢驗中介效應的顯著性。但是,該方法不能直接檢驗出特定中介效應和遠程中介效應的顯著性,因此,筆者采用MacKinnon(2007)的方法來彌補這一弊端,過程中我們對置信區間的置信度選擇95%,設置樣本量“Bootstrap Samples”為5 000,輸出結果如表2所示:

注:LG代表樂觀,WL代表未來工作自我清晰度,XN代表在生涯自我效能,TS代表職業生涯探索;*表示P<.05,**表示P<.01,***表示P<.001。

由表2知:樂觀對未來工作自我清晰度的總效果為0.301,意味著樂觀每提升1個單位分,會導致未來工作自我清晰度提升0.301分,驗證了假設1。另外,樂觀通過生涯自我效能影響未來工作自我清晰度的中介效果為0.112,意味著樂觀每提升1個單位分,會通過生涯自我效能的影響使未來工作自我清晰度提升0.112分,并且置信區間中不包含0,效應值落在95%的置信區間內(LLCI=0.040, ULCI=0.101),這表明生涯自我效能的中介效應顯著存在,驗證了假設2。同理,樂觀通過職業生涯探索影響未來工作自我清晰度的中介效果為0.138,意味著樂觀每提升1個單位分,會通過職業生涯探索的影響使未來工作自我清晰度提升0.138分,并且置信區間中不包含0,效應值落在95%的置信區間內(LLCI=0.066, ULCI=0.126),這表明職業生涯探索的中介效應顯著存在,驗證了假設3。此外,樂觀每增加1個單位分,會通過生涯自我效能的影響使職業生涯探索增加0.121分,并且置信區間中不包含0,效應值落在95%的置信區間內(LLCI=0.102, ULCI=0.182),表明生涯自我效能在樂觀和職業生涯探索之間起中介作用;而生涯自我效能每增加1個單位分,會通過職業生涯探索的影響使未來工作自我清晰度增加0.098分,并且置信區間中不包含0,效應值落在95%的置信區間內(LLCI=0.068, ULCI=0.121),表明職業生涯探索在生涯自我效能和未來工作自我清晰度之間起中介作用。這表明樂觀會通過生涯自我效能影響職業生涯探索,進而再通過職業生涯探索對未來工作自我清晰度產生影響,也就說明樂觀影響未來工作自我清晰度的多步多重中介模型是成立的,驗證了假設4。

四、討論與總結

本研究發現樂觀對大學生未來工作自我清晰度具有正向預測作用,同時模型結果驗證了生涯自我效能和職業生涯探索在樂觀與大學生未來工作自我清晰度之間起部分中介作用。本文系統描述了樂觀、生涯自我效能、職業生涯探索與大學生未來工作自我清晰度之間的影響機制,對未來工作自我清晰度的研究具有一定的理論和實踐意義。

(一)理論意義

1.本研究闡明了樂觀對未來工作自我清晰度的影響機制:樂觀不僅對未來工作自我清晰度有正向預測作用,也可以通過生涯自我效能、職業生涯探索這兩個中介變量的特定中介作用和遠程中介作用對未來工作自我清晰度產生影響,進一步豐富了未來工作自我清晰度在中國的本土化實證研究。

2.發現了生涯自我效能、職業生涯探索這兩個中介變量的特定中介作用和遠程中介作用:樂觀的個體具有更高的生涯自我效能,能夠進行有效的職業生涯探索活動,進而使未來工作自我更加清晰,這進一步深化了王琰,朱靜(2015)的研究[22],從社會認知層面和職業生涯發展層面提出生涯自我效能和職業生涯探索在樂觀和未來工作自我清晰度之間的中介作用,對未來工作自我的進一步研究具有借鑒意義。

(二)實踐意義及建議

本文將在校大學生作為研究對象,重點研究了樂觀對個體未來工作自我的影響作用。從研究結果可知,在高校生涯教育中可以嘗試培養學生的樂觀特質,提升學生職業自我效能感,引導學生開展職業生涯探索活動來促進個體構建清晰的未來工作自我。基于理論層面的發現,對大學生未來工作自我清晰度的提升路徑提供借鑒,針對高校生涯教育提出如下建議。

1.通過心理行為訓練活動和豐富的校園文化活動對學生進行心理干預,培養積極、樂觀的精神,營造積極樂觀的校園文化氛圍;還可以通過開展認知訓練、情緒調控能力訓練、抗挫折能力訓練、自信心訓練等提升學生生涯自我效能感,進而引導學生開展積極有效的求職就業行為。

2.培養專業的職業指導師資,在學生課程設計中增設職業生涯規劃、就業能力培養等課程,通過模擬求職就業過程或制定個人職業生涯計劃書等形式,引導學生明確職業生涯目標,構建清晰、詳細的未來工作自我。

3.學校可以為學生提供校內外兼職崗位、社會實習實踐活動機會,最大限度的滿足學生兼職需求,使得學生能夠提前進行系統有效的職業生涯探索,明確未來工作自我的清晰度和詳細度,幫助其提升就業質量。