“大社會”與“小家庭”

——精準扶貧的情感治理經驗探析

高 旸

2019年4月習近平總書記在重慶考察并主持召開解決“兩不愁三保障”突出問題座談會上指出:“深度貧困地區貧困程度深、基礎條件差、致貧原因復雜,民族、宗教、維穩問題交織,是決定脫貧攻堅戰能否打贏的關鍵。”①參見習近平:《在解決“兩不愁三保障”突出問題座談會的講話》,《人民日報》2019年8月16日,第1版。開展精準扶貧工作不僅要思考如何有效貫徹落實國家政策,還需考慮如何針對所處地區社情、民情,圍繞扶貧工作提升社會治理能力。精準扶貧戰略以消除相對貧困為核心目標,既包含國家政策體系的構建完善,也涉及農村貧困地區社會結構的自我調適。精準扶貧戰略實施是中國政府國家治理能力的集中體現,其所面臨問題的復雜性與治理路徑的多樣性可為中國基層社會治理提供寶貴的經驗借鑒。邊疆農村地區精準扶貧工作所面臨的社情、民情更具特殊性,對邊疆農村精準扶貧個案進行經驗總結和理論分析,可為基層社會治理提供新的參考視角。因此,需對精準扶貧實踐中不同參與主體的情感表達及所處社會環境的情感張力進行思考,剖析精準扶貧實踐的情感動力,總結情感治理的基層經驗。

一、情感治理:社會治理的基本范式

與制度治理和技術治理不同,情感治理更偏向于社會柔性治理。通過滿足社會成員的情感需要,引導社會成員情感實踐,進而激發社會運轉的內生動力。隨著人類社會治理體系日趨完善,情感治理的治理內涵與路徑不斷豐富,成為社會治理的一種基本范式。

(一)社會運轉的情感動力分析

喬納森·特納認為:“情感是維持或改變社會現實的能量,雖然,人類的許多能量產生于生物的和交易需要,但情感卻牽連到這些生物——社會需要的滿足過程中。”②參見[美]喬納森·特納:《人類情感:社會學的理論》,孫俊才、文軍譯,北京:東方出版社,2009年,第367頁。情感是促使社會現實發生、發展的基礎性因素,也是推動社會結構調整的重要力量。在社會運轉中,較高社會階層成員因可獲取更多資源而受到激勵,積累正向情感;較低社會階層成員則因占有資源較少而感到挫敗,積累負向情感。情感以一種資本樣態在社會不同階層之間進行著不平等分配,由此引發底層社會成員對改變外部社會結構的情感需要,成為社會變革的內在動力。“情感資本不平等分配的原因在于,較高等級的階級或統治階級的成因是那些在互動中成功滿足了期望,獲得獎勵的人們,這些互動嵌套于社團單元,進而嵌套于資源分配的體制領域之中。”①[美]喬納森·特納:《人類情感:社會學的理論》,第367頁。

(二)情感治理的治理邏輯建構

情感不僅是一種個人的情緒、感覺的狀態,也是一種作為規則、規范和制度而存在的集體狀態。②王雨磊:《緣情治理:扶貧送溫暖中的情感秩序》,《中國行政管理》2018年第5期。情感成為社會治理的柔性力量,正向情感對社會自我調適及緩和社會矛盾均有積極作用,情感治理被視作社會治理的一條主線并形成清晰的治理邏輯。情感治理根植于中國傳統社會文化,與社會成員的價值觀念和日常慣習存在密切關聯,理解基層社會情感治理問題必然要考慮治理實踐所處的社會文化環境。“在治理實踐中,由社會結構和社會文化所塑造的慣習左右著治理主體與普通民眾的思維及行為方式。”③田先紅、張慶賀:《城市社區中的情感治理:基礎、機制及限度》,《探索》2019年第6期。

綜上所述,筆者認為情感治理的治理邏輯具有三個基本特征:(1)情感治理以對個體情感尊重為基點,正視社會成員在自我情感塑造中的主體性,尊重社會成員的情感表達權力。(2)情感治理以正向情感引導和負向情感疏導為治理方式,借助正向情感推動社會發展,抑制負向情感維持社會穩定。(3)情感治理以社會凝聚和社會激勵為最終目標,匯聚個體正向情感形成社會情感,激發社會成員的社會歸屬感和認同感。

(三)精準扶貧的情感治理關注

當前國內學者已開始從情感治理視角,對中國的精準扶貧實踐加以論述。王雨磊對扶貧送溫暖中的情感秩序問題展開研究,提出“送溫暖通過情感儀式化過程構建出國家的在場,從而建構出一套溝通國家與民眾情感的渠道,以此開啟治理者與民眾的良性社會互動,謂之緣情治理。”④王雨磊:《緣情治理:扶貧送溫暖中的情感秩序》,《中國行政管理》2018年第5期。程軍認為,與技術治理和制度治理相比情感治理更具治理柔性,符合中國傳統社會的“情本位”特征,指出“‘在場’國家的情感治理以農村貧困群體自下而上的彌散式情感表達為基礎,通過政策目標群體和政策執行的雙重聚焦,實現國家對于貧困群體自上而下的聚焦式情感慰藉”⑤程軍:《精準扶貧:當代中國國家治理的情感邏輯》,《深圳大學學報(人文社會科學版)》2019年第3期。。衛小將指出隨著精準扶貧實踐的深入,貧困群眾的情感發生了轉變,“貧困群體的情感生活相應經歷了羞慚內疚、自我排斥、自我接納及合理化等階段”⑥衛小將:《精準扶貧中群眾的“求貧”心理與情感治理》,《中國行政管理》2019年第7期。。劉玉珍認為精準扶貧過程中貧困事實復雜性與貧困主體情感消極性,使精準扶貧對情感治理存在內在需求。因此,在精準扶貧中應“弱化主體的消極情感能量,強化其積極情感能量,進而實現情感再生產,形成多元協同的貧困治理新格局”⑦劉玉珍:《農村精準扶貧實踐中的情感邏輯及其治理路徑》,《云南社會科學》2019年第5期。。

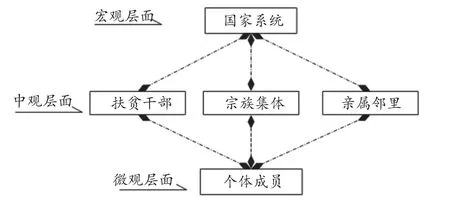

截至目前,學界對精準扶貧的情感治理問題研究成果尚少,且多為理論性探討,尚缺少實證案例經驗分析。現有文獻資料雖可為精準扶貧的情感治理研究提供思路借鑒,但在案例研究方面略顯單薄,仍存在著補充和豐富的空間。基于此,文章參照喬納森·特納(2009)提出的社會現實模型,結合精準扶貧的實際情況,構建精準扶貧的情感互動結構(見下頁圖1)。提出精準扶貧實踐中的情感互動并非簡單的“國家系統-個體成員”二元結構,扶貧干部、宗族集體和親屬鄰里在貧困群眾與國家系統的情感互動中發揮著中介作用,是情感治理行為的主要發生層面。以此模型為依據展開,文章主要從扶貧干部、宗族集體和親屬鄰里三個層面,對精準扶貧的情感治理經驗加以剖析、論述。

圖1 精準扶貧情感互動結構

二、“大社會”與“小家庭”:情感治理的兩種行動模式

2018年7月和2019年10月,筆者先后參與廣西壯族自治區N村和新疆生產建設兵團農業D師①筆者主要參與D師下屬連隊的走訪調研,新疆生產建設兵團中連級單位相當于地方政府村級單位,因此與N村調研體量相當。D師中貧困群眾并不具備兵團職工身份,是在精準扶貧工作框架下由地方劃入D師管轄。(以下簡稱D師)的精準扶貧田野調查。現將田野調查相關資料進行總結梳理,形成基層情感治理的兩種行動模式經驗。

(一)新鄉賢與社會凝聚:情感治理的情感認同效應

中國鄉村社會具有明顯的鄉土性,村民世代比鄰而居,形成相對封閉的熟人社會。宗族文化和倫理秩序一直是維持鄉村穩定的重要力量,村民在遵守國家法令的同時也接受著鄉約民俗的制約。在傳統鄉土社會中,法和禮共同成為維護社會秩序的力量,法依靠國家政治權力實現,而禮則以社會傳統為依據。“禮是社會公認合式的行為規范。合于禮的就是說這些行為是做得對的,對是合式的意思。”②參見費孝通:《鄉土中國》,上海:上海人民出版社,2006年,第31頁。直至今日,鄉村社會結構雖發生顯著變化,但禮仍是鄉村社會集體情感的依托和表達。

N村是隸屬于廣西壯族自治區寧明縣愛店鎮的邊境村,與越南祿平縣接壤。N村下轄7個自然屯,村民以壯族和漢族為主,現有村民745戶,共2838人。村民以何、黃兩個姓氏為主體,定居歷程多為三代及以上,形成了較為穩固的鄉土熟人社會。筆者在N村調研走訪中發現,宗族文化在村社生活中發揮著有力的社會凝聚作用,并與村委會等現代鄉村行政體系共同構成鄉村管理和社會治理的重要力量,助力于N村精準扶貧工作的穩步推進。總結N村精準扶貧經驗發現,宗族集體成為精準扶貧中村民個體情感表達的主要依托,并兼具村民情感引導和情感激勵作用。

N村穩固的熟人社會結構,為宗族文化和傳統禮治傳承提供了優質“社會土壤”。強烈的村社群體認同使N村具有較強向心力,在精準扶貧實踐中則表現為較強的社會凝聚力,村民樂于遵循宗族集體禮制規范,并自覺配合精準扶貧相關工作的開展。N村精準扶貧實踐中的情感治理主要表現在兩個方面,一是以自然神靈為共同崇拜形成社會情感凝聚,二是以新鄉賢為引導產生集體情感激勵。

1.自然神靈的共同崇拜與社會凝聚

N村村民的宗族集體情感維系,不僅以姻親血緣等關系為紐帶,還涉及對村社自然神靈的祭祀和情感依托。“榕樹神”是N村村社的自然神靈,被視為村寨平安、村民幸福的保護神。每年春節期間,N村都會組織“榕樹神”祭祀活動,每戶村民準備祭品,祭祀“榕樹神”以祈求平安幸福并在祭祀結束后參與N村的集體慶祝活動。“榕樹神”成為N村村民共同的情感寄托,集體祭祀儀式也在不斷強化N村的宗族集體向心力。

當時村子里打仗,人們都逃到了山上。向下看發現村子著火了,等回來的時候村子都要燒沒了,就這棵大榕樹還活著。大家都認為大榕樹成了精,有山神庇護,后來村子重建,就把大榕樹作為村子的守護神。我們每年過年都會祭祀大榕樹,在外面打工的一般也會趕回來參加,每家每戶準備自己家的祭品,多少自愿,大家都求個平平安安嘛。結束之后,會在榕樹下面聚會。(訪談地點:N村村戶家 受訪人員:HGJ 訪談時間:2018年7月20日)

在走訪調查過程中,筆者發現“榕樹神”不僅是村民自然神靈崇拜對象,同時也成為村民對美好生活向往的情感寄托,以一種精神力量的形式融入N村政治、文化活動。N村在榕樹下修建了大榕樹廣場,位于N村村委會和榕樹祭祀點之間,村民集體會議和文化娛樂活動都會在大榕樹廣場開展,有關精準扶貧工作的集體討論也在大榕樹廣場進行。

在N村精準扶貧實踐中,自然神靈的崇拜和規訓意義發揮著情感治理作用,成為引導N村村民團結協作、共同脫貧致富的情感力量。

2.新鄉賢的集體情感引導和激勵

新鄉賢的集體情感引導和激勵,在N村精準扶貧中同樣發揮著情感治理作用。由于傳統鄉村以宗族社會為主體,因此國家政府對傳統鄉村介入能力有限,鄉賢群體成為國家政府開展基層管理的中間媒介,彌補了政府在基層管理中的權力外在性問題。時至今日,中國鄉村社會結構雖已發生顯著變化,但鄉賢群體依然活躍于鄉村社會。新鄉賢是所屬鄉村社會的杰出代表,具有一定社會示范和精神引導作用。新鄉賢是能夠動員和組織村民、具有村莊治理能力并熱心為當地做貢獻的鄉村精英和權威,他們具有較高的村莊治理意愿和治理能力。①龔麗蘭、鄭永君:《培育“新鄉賢”:鄉村振興內生主體基礎的構建機制》,《中國農村觀察》2019年第6期。

鄉賢代表委員會是N村的常設機構,輔助N村村委會開展日常工作并承擔向村委會反饋村民意愿的責任。在N村精準扶貧實踐中,鄉賢群體發揮著村民意愿收集、貧困戶評定和矛盾情緒化解等作用。鄉賢代表委員會由村民共同推選形成,因此村民對鄉賢代表的相關建議也更為信服。N村總支書記HYG是鄉賢代表委員會一員,長年在N村開展工作,村民對其較為信賴,村民習慣稱之為“老總”表達自己的尊敬。

我們村的鄉賢委員會有村干部、宗族中輩分較高的人,還有在外經商的村民,鄉賢代表是村里人選的。我在這里干了幾十年,是村子里土生土長的人。現在雖然老了,大家對我還是比較信服。鄉賢委員會一般就是商議村里的一些大事,比如現在我們搞扶貧,村委會和村民都要聽一聽鄉賢代表的意見,這樣才能盡量做到讓每一個村民信服。有的時候在貧困戶認定上出了矛盾,也會找鄉賢代表調節,都是村里德高望重的人,大家會比較愛聽一些。(訪談地點:N村村委會受訪人員:HYG訪談時間:2018年7月22日)

在N村精準扶貧實踐中,新鄉賢群體還發揮著情感激勵作用。新鄉賢多以自身人生經歷為經驗參照,引領、激勵村民共同為脫貧致富而奮斗。以N村組建邊貿互組小組為例,N村毗鄰的愛店口岸屬國家一類公路口岸,村民享有每日8000元的免稅待遇。在可觀的經濟收入刺激下,村民開始自發與商人合作采購越南貨物。但因上述行為屬于村民自發行為且缺乏監管,一直以來N村村民的貿行為面臨著商品走私、交易欺詐等風險。

為了降低無序性邊貿合作帶來的風險,2017年N村村委會和新鄉賢委員會共同努力,在愛店鎮政府、愛店口岸協商配合下,成立了村民邊貿互助小組。該小組以精準扶貧工作為框架,共有191位村民參與,其中含貧困村民81位。邊貿互助小組由村委會出面與客商協商邊貿合作,統一安排村民參與邊貿經濟。邊貿互組小組以精準扶貧為主要任務,在一定程度上改善了以往N村村民邊貿經濟的無序狀態,增加了村民參與邊貿經濟的收入,成為N村精準扶貧工作的一面旗幟。

實踐經驗顯示,情感治理在輔助N村精準扶貧實踐開展中發揮著積極作用。村社共有自然神靈崇拜增強N村社會凝聚力,提升N村精準扶貧實踐的向心力。新鄉賢群體的意見領袖功能,不僅可以引導村民塑造社會認同也有助于良好社會風尚形成。

(二)小家庭與文化反哺:情感治理中的親屬血緣力量

新疆生產建設兵團D師位于三區三州連片貧困地區,是脫貧攻堅重點區域。D師成立于1966年,共轄16個團場176個農業連隊,其中包含2個邊境團場,邊境線總長為156公里,D師所處社會環境并不具備穩定的鄉土社會結構。截至2018年底,D師共有建檔立卡貧困人口1973戶8600人,占新疆生產建設兵團貧困人口的70.44%。在對D師下屬各貧困連隊走訪中發現,當地貧困人口多為維吾爾族群眾,致貧原因較為復雜。學歷偏低、普通話使用能力有限及知識技能基礎薄弱,導致當地貧困人口面臨著脫貧內生動力不足問題。針對上述問題,D師扶貧人員尋找出一條獨具特色的情感幫扶道路,在政府和貧困群眾之間搭建起脫貧致富的情感橋梁,在精準扶貧的情感治理中形成了獨具特色的兵團模式。

1.情感培育與精準扶貧中的“小家庭”

D師精準扶貧實踐中的情感治理,以國家宏觀政策框架為依據逐步展開。2014年4月27日,習近平總書記在新疆考察期間,稱贊新疆軍區某部民族連真是“民族團結一家親”。①參見習近平:《新疆考察:讓群眾有事干、有錢掙、有盼頭》,人民網,http://jhsjk.people.cn/article/24953899,2014年4月29日。2016年,新疆維吾爾族自治區開始推行“民族團結一家親”活動和民族聯誼團結活動,鼓勵新疆各族干部走入基層與群眾交流互助,具體包括結對子、認親戚和互學語言等內容。從本質上看,“民族團結一家親”活動本身便是社會情感治理的一種方式,是中國共產黨和中國政府基層治理智慧的突出體現。

貧困群體在社會生活中多存在消極情感,表現為個人脫貧能力不自信、抵觸政府和他人幫扶等。D師在精準扶貧中,采取融情于工作的方式走入貧困家庭,開展情感幫扶實踐。扶貧人員與貧困群眾結為“干親”,與貧困群眾同吃、同住、同勞動,從而在共同生產生活中逐漸培育情感,形成精準扶貧的“小家庭”。“干親”是中國社會義緣關系的一種表現,義緣關系作為一種社會關系承載形式,它可以促進當事人之間的情感交流、發展和鞏固,豐富人們的社會聯系和社會交往,擴大社會的支持網絡,從而對社會整合發揮積極作用。②李全生:《義緣關系:干親結認現象初探》,《煙臺大學學報(哲學社會科學版)》2016年第3期。以結“干親”的方式,扶貧人員與幫扶對象共同組成新的“小家庭”,逐漸消除扶貧者與受扶者的心理隔閡,為精準扶貧奠定扎實的情感基礎。一位扶貧工作人員就結“干親”活動做出如下表述:

一開始工作很難開展,我們和他們(指維吾爾族貧困群眾,下同)的宗教信仰、生活習慣都不一樣。到家里了解情況,提完建議后,他們并沒有都聽進去,工作效果不理想,效率也比較低。后來在“民族團結一家親”活動中,我們開始和他們結成干親戚,有的時候就住在他們家中,一起教育孩子、生活和勞動,慢慢我們就很親了。現在交流會更真誠、更為對方著想。這種親戚狀態一直維持著,很多雖然脫了貧,但還是親戚,脫貧不脫親。(訪談地點:D師L連 受訪人員:LP 訪談時間:2019年10月9日)

2.文化反哺與阻斷貧困代際傳遞

在D師精準扶貧實踐中,還存在子女與父母間的“文化反哺”式情感互動。有關中國社會變遷的研究成果顯示,當前中國因社會文化環境變化較快而產生親子間、代際間的“文化墮距”,并伴隨知識、信息的代際流動呈現出“文化反哺”現象。周曉虹提出:“這種親代不如子代的現象甚至也不限于對某類知識的‘記問’和理解,以及對某個專門行業的精通與荒疏,不限于階級立場或政治抉擇,相反,它幾乎涉及價值觀、生活態度、行為模式和器物文明等日常生活的所有領域。”③周曉虹:《文化反哺與器物文明的代際傳承》,《中國社會科學》2011年第6期。在貧困地區,這種代際間的文化墮距同樣存在,且由于祖輩、父輩與子輩受教育水平相差較大,貧困地區的文化墮距明顯高于非貧困地區。在D市的走訪調查中筆者發現,維吾爾族貧困群眾親子、代際間的“文化墮距”較為明顯,主要體現在普通話使用能力層面。義務教育全覆蓋政策,使每一名維吾爾族貧困學生都能接受免費義務教育。子女在參加國家通用語言文字教育后的普通話使用能力明顯提高,D師以家庭教育為切入點,開展“小手拉大手”活動。鼓勵維吾爾族學生在回家后,將課堂學習的國語知識教給家長,父母與子女在家庭教育中共同學習普通話。逐漸構建出以學生教育為核心,“學校-學生-家庭”共同參與的國家通用語言教育模式,成為D師教育扶貧工作開展的一張靚麗名片。“小手拉大手”活動以貧困家庭情感依賴為媒介,以家庭成員內部情感互動為路徑,形成貧困家庭自我學習、自我發展的家庭教育氛圍,強化了貧困家庭脫貧致富的內生動力。

我現在會一些簡單的漢語,是跟孩子學的。以前我不懂漢語,孩子們在學校學得怎么樣我也不清楚,現在我可以更好地管理孩子學習了。學漢語對我最大的幫助就是我能夠開一家商店,這使我們家的收入比以前多了很多,我相信我們家的生活會越過越好。(訪談地點:D師S連受訪人員:WLWR.AMR訪談時間:2019年10月10日)

在貧困地區以家庭教育為基點開展教育扶貧,是尊重貧困群眾家庭生活情感邏輯的一種體現。

若將N村精準扶貧中的情感治理現象比作“社會情感凝聚”,則可將D師的情感治理現象視作“家庭情感培育”。D師將精準扶貧的情感治理實踐置入小家庭之中,以義緣關系搭建和代際間文化反哺為具體形式,為精準扶貧注入更多情感活力,切實阻斷貧困問題的代際傳遞。

三、結論與啟示

綜上所述,基層情感治理因所處社會結構和文化環境差異,可形成多種治理行動路徑。情感治理與制度治理、技術治理相比具有較強的治理彈性,在引導社會自我調適、提升基層自治能力方面均存在積極作用。

(一)對鄉村社會原子化趨勢回應

社會原子化是一種現代社會變遷趨勢,指部分社會成員聯結破裂,導致社會出現群體疏離、道德失范、利己傾向明顯等問題。鄉村社會的原子化則從其發端之時起便與鄉村社會衰敗直接聯系在一起。①田毅鵬:《鄉村過疏化背景下村落社會原子化及其對策——以日本為例》,《新視野》2016年第6期。鄉村社會原子化的直接原因在于勞動力大規模外流,導致鄉村人口銳減、鄉村過疏化和基層組織渙散。隨著鄉村老齡化、空心化現象日益增多,自然村落消失速度加快,中國國內開始出現“鄉村唱衰論”,對鄉村社會發展持悲觀態度。

而N村案例經驗顯示,鄉村地區雖出現人口縮減、勞動力外流等情況,但中國傳統鄉土社會的文化根基并未遭到破壞。宗族文化、傳統禮制和地方信仰仍然深刻影響村民日常生產生活,發揮著群體記憶和社會凝聚作用。鄉土文化消逝與鄉村人口削減并非完全同步,在強有力的基層組織管理和新鄉賢群體引導下,鄉村社會仍可保持自身社會活力,集中力量開展鄉村社會建設。現代鄉村新鄉賢群體中返鄉人群比重正逐漸擴大,他們以大學生村官、返鄉商人等多種社會職業身份回到鄉村,為家鄉發展和社會建設貢獻力量。鄉土情結是促使上述群體返鄉參與鄉村建設的情感動力,即使很多離鄉者生計模式已然發生轉變,但內心對鄉村故土的情感依賴,成為其與鄉村社會聯結的精神紐帶。鄉村人口向城市流動是出于對更好生活環境和更高生活水平的追求,當鄉村地區能夠滿足人們對美好生活的向往時,在鄉土情結作用下鄉村社會也會出現人口回流現象。

農村人口向城市流動是社會階層流動的具體體現,與中國社會轉型升級存在必然聯系。鄉村建設應尊重這種社會階層流動客觀規律,并在尊重客觀規律的基礎上充分發揮治理者和建設者的主觀能動性。立足于中國是傳統農業大國的基本國情,發揚中華民族傳統文化的鄉土情結,建設有情感、有溫度的社會主義新農村。鄉村社會原子化雖是當前中國社會變遷中一個較為突出的特征,但并不意味著鄉村社會必然會走向消亡。中國傳統文化的鄉土情結,是歐洲國家和拉丁美洲國家社會所不具備的,中國城市化進程中并不會出現歐洲“圈地運動”和拉美國家“國家復興”時期大規模鄉村消失的現象。因此,“鄉村唱衰論”是一種脫離現實的悲觀論調,其違背了中國社會發展的客觀規律。

(二)對鞏固精準扶貧成果的借鑒

貧困,是人類社會發展的恒久問題。在人類社會發展的不同歷史階段,貧困問題呈現出差異性的時空特征。從早期原始社會的物資匱乏到資本主義時期對剩余價值的剝削,人類一直在嘗試消滅貧困卻始終面臨著新的貧困問題。思考貧困問題是馬克思主義研究的基本內容,馬克思主義學者以剩余價值為切入點形成了貧困研究的清晰脈絡,并對絕對貧困和相對貧困進行了概念界定和辨析。與絕對貧困狀態下剝奪者和被剝奪者二元對立不同,相對貧困涉及社會制度、技術因素和個體心理等多個層面,因此相對貧困并不具備被完全消滅的條件。“一座房子不管怎樣小,在周圍的房子都是這樣小的時候,它是能滿足社會對住房的一切要求的。但是,一旦在這座小房子近旁聳立起一座宮殿,這座小房子就縮成可憐的茅舍模樣了......只要近旁的宮殿以同樣的或更大的程度擴大起來,那座較小房子的居住者就會在那四壁之內越發覺得不舒適,越發不滿意,越發感到受壓抑。”②參見中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局:《馬克思恩格斯選集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第349頁。

完成脫貧攻堅歷史任務后,如何鞏固精準扶貧成果并推動鄉村振興,是維護人民群眾福祉,引導鄉村社會經濟良性發展所必須思考的問題。 2019年10月31日,中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議公報提出:“堅決打贏脫貧攻堅戰,建立解決相對貧困的長效機制。”①參見中國共產黨新聞網:《中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議公報》,http://cpc.people.com.cn/n1/2019/1031/c64094-31431615.html。內生動力不足是貧困地區人民群眾長期處于貧困狀態的根本原因,而培養貧困民眾脫貧致富內生動力則是鞏固脫貧攻堅成果的關鍵所在。從本質上講,內生動力屬于個體情感范疇,是個體對改變生活狀態的一種心理訴求、生活愿景和情感表達。內生動力,是貧困群眾對生活水平提高的現實期望;對自我社會地位提升的心理愿景;對子女后代未來發展的熱切期盼。內生動力源于人民群眾的心理訴求和情感表達,是社會發展中區別于制度力量和技術力量之外的一種柔性力量。在推動鄉村振興戰略時,治理者和實踐者需摒棄技治主義的絕對理性,辯證看待個體情感、群體認同等社會發展中的感性因素,引導人民群眾將對美好生活的情感向往與追求轉化為積極投身鄉村振興戰略的精神動力。

人民群眾是歷史的創造者,實現從精準扶貧向鄉村振興科學過渡,核心還需落在廣大人民群眾自己身上。鞏固精準扶貧成果,先要培養貧困群眾致富志氣,才能為貧困地區社會經濟發展注入源源不斷的精神動力。基層精準扶貧經驗顯示,情感治理是一種直接作用于貧困群眾心理情感的治理路徑,在鄉村振興實踐中可發揮觀念塑造、情感引導和心理激勵作用。參照基層社會情感治理的實踐邏輯,新時期鞏固精準扶貧效果、實現鄉村振興,需要形成一條以國家政策為宏觀導向,以滿足群眾需求為內在核心,以密切干群關系為工作動力的基層工作路徑。依托基層社會情感治理,強化基層干部與人民群眾的情感關系,在增強社會凝聚力同時增進基層群眾情感。

(三)對基層情感治理路徑的思考

情感,是構成人類社會的基本要素。在古典社會學理論中,情感多被置于社會現象的先驗范疇。在實證社會學研究領域,奧古斯特·孔德率先將情感引入社會研究中,通過分析社會宗教思考其中存在的情感力量。在此之后,卡爾·馬克思、馬克思·韋伯與涂爾干等從個體異化、社會行動及情感激活等層面對社會情感關系予以關注,形成不同的研究理論范式。進入21世紀,皮耶爾保羅·多納蒂提出“社會本身就是關系”的觀點,并指出“個體關系是個體心靈的投射(表現)。反之,當兩個或多個人、群體,甚至制度作為社會主體行動時,社會關系反應的就是在他們之間的涌現性實在的表現”②參見[意]皮耶爾保羅·多納蒂:《關系社會學 社會科學研究的新范式》,劉軍、朱曉文譯,上海:格致出版社、上海人民出版社,2018年,362頁。。由此可見,對社會關系分析能夠凸顯社會現象中的主體能動性,有助于對農村社會等微觀社會層面問題進行更為精細的解剖。

與西方社會不同,中國社會中的情感是一個更為復雜的概念。從傳統鄉土社會的“差序格局”到對中國社會中人情、面子與權力再生產問題的思考,情感不僅是個體心理動態表達方式,也與倫理文化交織形成推動社會運行的關系網絡。關系被視作一種社會資源,而情感則成為關系的“粘合劑”。穩定關系可以實現代際傳遞,成為影響所屬社會運轉的不可忽視力量,如傳統村社中的宗族關系。“中國人在情理社會中借助人情和面子的運作,放棄的是規則、理性和制度,得到的卻是不可估量的社會資源、非制度性的社會支持和庇護及以勢壓人的日常權威。”③參見翟學偉:《人情、面子與權力的再生產(第2版)》,北京:北京大學出版社,2015年,第286頁。在現實社會生活中,關系雖未必會使社會成員突破外在社會制度規則,但確實會被視為一種難以估量的社會資源,成為個體尋求社會生存發展的憑借。

以社會關系為紐帶形成的社會共同情感,從本質上講就是社會秩序的一部分。在個體社會化過程中,情感不僅是個體的心理因素,同時也受外部社會環境影響。因此,情感治理需尊重社會個體成員情感表達,基層工作人員在治理實踐中既要“用情”更需“懂情”。情感治理與制度治理、技術治理不同,情感治理與所處社會環境密切關聯,在情感治理路徑設計中更需考慮治理實踐的時空特殊性,因時因地調整情感治理策略。村委會、居委會等基層組織雖行政能力有限,但相比其他高層級組織機構,基層組織具有更強的工作靈活性。基層組織的工作靈活性與情感治理的彈性需求相契合,使基層組織的情感治理更具針對性和時效性,也更符合人民群眾的情感需求,實現基層治理從“融情”到“懂情”的治理觀念轉變。