從“夢(mèng)”到“夢(mèng)想”

——從晚清科學(xué)小說《電球游》看“夢(mèng)”的近代意義的發(fā)生*

段書曉

內(nèi)容提要:在中國(guó)古代的文學(xué)與文化中,有關(guān)“夢(mèng)”的論說和綺想構(gòu)成了非常重要的組成部分。然而,近代以來(lái),伴隨著西方近代科學(xué)的傳入,中國(guó)人的宇宙觀和世界觀發(fā)生了巨大的變化,這也直接影響到了人們對(duì)于夢(mèng)的理解,以及“夢(mèng)”這一形式在文學(xué)書寫中的運(yùn)用。因此,我們可以把“夢(mèng)”看作近代以來(lái)中西間思想觀念和文學(xué)傳統(tǒng)相互激蕩的關(guān)鍵場(chǎng)域。而對(duì)晚清新小說,尤其是力圖普及科學(xué)世界觀的科學(xué)小說中有關(guān)“夢(mèng)”的敘事的考察,也成為了理解近代中國(guó)想象力變化的一個(gè)重要入口。本文將以洪炳文創(chuàng)作于1906 年的科學(xué)幻想作品《電球游》為例,思考晚清科學(xué)小說中“夢(mèng)”的媒介功能的轉(zhuǎn)換與近代意義的發(fā)生,并結(jié)合對(duì)同時(shí)期其他涉夢(mèng)科學(xué)小說的考察,窺探近代中國(guó)所發(fā)生的時(shí)空觀的轉(zhuǎn)變與想象力的變遷。

在中國(guó)古代的思想、文學(xué)與文化中,有關(guān)“夢(mèng)”的論說和綺想是其中非常重要的組成部分。對(duì)夢(mèng)的解釋直接關(guān)系到人們對(duì)于精神與身體的理解,而當(dāng)談到“占?jí)簟薄巴袎?mèng)”時(shí),夢(mèng)又在很大程度上與人們的宇宙觀和世界觀息息相關(guān)。在文學(xué)表達(dá)中,夢(mèng)提供了一個(gè)與現(xiàn)實(shí)相異的時(shí)空,供文人馳騁想象,而仙道高人在夢(mèng)中的點(diǎn)化、醒來(lái)萬(wàn)事成空的徹悟,也都成為中國(guó)古代文學(xué)中非常典型的敘事模式。然而,晚清以來(lái),隨著西方近代科學(xué)的傳入,中國(guó)人的宇宙觀和世界觀發(fā)生了巨大的變化,這也直接影響到了人們對(duì)于夢(mèng)的理解,以及“夢(mèng)”這一形式在文學(xué)書寫中的運(yùn)用。同時(shí),諸如《回頭看》《夢(mèng)游二十一世紀(jì)》等借夢(mèng)境構(gòu)想未來(lái)理想世界的近代西方小說的譯介,又打開了以夢(mèng)為形式的新的敘事可能。因此,我們可以把“夢(mèng)”看作近代以來(lái)中西間思想觀念和文學(xué)傳統(tǒng)相互激蕩的關(guān)鍵場(chǎng)域,而對(duì)晚清新小說,尤其是力圖普及科學(xué)世界觀的科學(xué)小說中有關(guān)“夢(mèng)”的敘事的考察,也就成為了理解近代中國(guó)想象力變化的重要入口。本文將以洪炳文創(chuàng)作于1906 年的科學(xué)幻想作品《電球游》為例,思考晚清科學(xué)小說中“夢(mèng)”的媒介功能的轉(zhuǎn)換與近代意義的發(fā)生,并結(jié)合對(duì)同時(shí)期其他涉夢(mèng)科學(xué)小說的考察,窺探近代中國(guó)所發(fā)生的時(shí)空觀的轉(zhuǎn)變與想象力的變遷。

縱觀晚清科學(xué)小說,涉及“夢(mèng)”的作品有很多,譬如直接以“夢(mèng)”為題的就有《癡人說夢(mèng)記》(1904—1905)、《新年夢(mèng)》(1904)、《夢(mèng)想世界》(1906)等;而在《月球殖民地小說》(1904—1905)、《新石頭記》(1905)、《新中國(guó)》(1910)等小說中,主人公在夢(mèng)中的所見所聞,也都對(duì)小說的世界觀架構(gòu)和情節(jié)發(fā)展起到了舉足輕重的作用。在如此眾多的涉夢(mèng)作品中,選擇洪炳文的《電球游》作為主要的分析對(duì)象,主要緣于以下三點(diǎn)。首先,與其他小說較為簡(jiǎn)單的夢(mèng)境設(shè)置相比——如《夢(mèng)想世界》《新中國(guó)》等作品都是開頭便直接進(jìn)入夢(mèng)境,講完故事后迅速以主人公夢(mèng)醒收尾——《電球游》中的夢(mèng)境設(shè)置相對(duì)復(fù)雜,“乘球”與“游園”兩個(gè)部分構(gòu)成了一個(gè)“夢(mèng)中夢(mèng)”的結(jié)構(gòu),這種比較復(fù)雜的夢(mèng)境設(shè)置更容易暴露出當(dāng)時(shí)人們關(guān)于“夢(mèng)”的想象力的一些細(xì)微特征。其次,作者在作品開篇的“自序”“《信香重夢(mèng)》曲譜自序”“例言”中花費(fèi)大量篇幅講述了自己對(duì)“夢(mèng)”“科學(xué)”以及“小說”的理解,這些論述既有助于加深對(duì)作品的理解,本身也構(gòu)成了作品不可分割的一部分,對(duì)它們的分析有助于我們更深入地考察夢(mèng)、科學(xué)、文學(xué)三者間的關(guān)系。第三,盡管近來(lái)晚清科學(xué)小說研究方興未艾,但大部分研究都圍繞《月球殖民地小說》和《電世界》(1909)等更為人熟知的作品展開,《電球游》這部作品目前尚未有研究者深入分析過。以下,我們便進(jìn)入對(duì)這部作品的具體分析。

作者洪炳文(1848—1918,字博卿,號(hào)楝園,別署花信樓主人)的生平充分體現(xiàn)了側(cè)身于古與今、中與西之間的近代文人的豐富性和復(fù)雜性。他生于浙江瑞安的仕宦家庭,科場(chǎng)雖不得意,卻一生勤于詩(shī)文,晚年加入南社,是南社中“齒德俱尊”的人物;亦醉心戲劇創(chuàng)作,著有戲曲作品四十余種,在戲曲題材和表現(xiàn)手法上都有很多創(chuàng)造性的嘗試。同時(shí),他關(guān)心農(nóng)、林、醫(yī)、藥等格致之學(xué),對(duì)航天技術(shù)亦有鉆研,曾寫作《飛艇叢談》與《空中飛行原理》,后者被認(rèn)為是中國(guó)航空發(fā)展史上非常重要的文獻(xiàn)。《電球游》是洪炳文頗具代表性的戲劇作品,由于作品中包含了大量的科學(xué)知識(shí)和技術(shù)構(gòu)想,被認(rèn)為是中國(guó)科幻戲劇的開山之作。不過由于作者將自己的作品歸類為“小說”,這關(guān)系到作者本人乃至同時(shí)代其他人對(duì)“小說”這一概念的理解,所以,盡管會(huì)顧及這部作品的戲劇屬性,本文還是遵循作者的叫法將其稱為“小說”,并將其置于晚清新小說,尤其是以包含大量科技內(nèi)容為特征的科學(xué)小說的脈絡(luò)中去考察。

《電球游》寫于光緒丙午(1906),目前僅存手抄本,由沈不沉整理收錄于《洪炳文集》。作品又名《信香重夢(mèng)》,署名“好球子”。全劇分為“乘球”“園覯”“夢(mèng)回”三出。劇中主人公花信樓主人即作者本人,他與仆人一同乘坐近來(lái)新發(fā)明的交通工具——“電球”,到金華拜訪多日不見的老友吟香居士。這位吟香居士素喜新法,常有鉆研,近來(lái)在催眠術(shù)上頗有心得,見好友到訪,便稱愿用催眠術(shù)為其造夢(mèng),實(shí)現(xiàn)其心中所想。施術(shù)后的花信樓主人與吟香居士一同走進(jìn)了吟香居士所繪的園林圖景,此園即作者散文《適園記》中之園,并得以遇見園中蘅芳、懺紅二女,四人吟詩(shī)唱和,意甚相得。正在情意綿綿之際,吟香居士突然將花信樓主人從幻境中拉出,原來(lái)是郵局通知,天氣驟變,須及早乘電球返回,因此不得不匆忙終止催眠幻術(shù)。與老友依依惜別后回到家中的花信樓主人恍恍惚惚,一覺醒來(lái),才發(fā)現(xiàn)電球、訪友、游園都是一場(chǎng)好夢(mèng)。

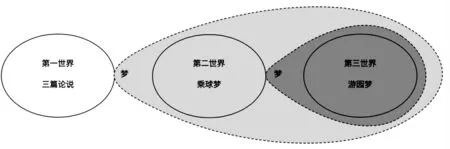

就其整體結(jié)構(gòu)而言,《電球游》這部作品可以大致分為三個(gè)部分第一部分:屬于作者的論說,包括“自序”“《信香重夢(mèng)》曲譜自序”“例言”三篇小文,在這些小文中,作者非常詳細(xì)地介紹了“電球”這一新型交通工具的發(fā)明構(gòu)想,包括其物理學(xué)依據(jù)、具體的構(gòu)造和運(yùn)行原理等,并花費(fèi)大量篇幅論述了自己對(duì)夢(mèng)、科學(xué)、小說以及三者間關(guān)系的理解;第二部分是“乘球夢(mèng)”,主要寫主人公乘球旅行的經(jīng)過,以及到達(dá)金華后與友人重逢的場(chǎng)面;第三部分是“游園夢(mèng)”,主要寫被催眠后的主人公與老友一起神游適園,與園中女士唱和交游,后又重返現(xiàn)實(shí)的故事。可以說,三個(gè)部分構(gòu)成了環(huán)環(huán)相套的三個(gè)世界,每個(gè)世界都以“夢(mèng)”作為進(jìn)入下一個(gè)世界的入口(參見下圖)。以下,我們將對(duì)這三個(gè)世界展開具體的文本分析,并考察在世界與世界切換的關(guān)節(jié)處的“夢(mèng)”在文本的敘事與內(nèi)在世界觀中所發(fā)揮的作用。

一 從第一世界到第二世界:跨越時(shí)間的“未來(lái)”之夢(mèng)

一般來(lái)說,研究者在分析一部作品時(shí),常常會(huì)把附于作品正文前的“序言”“例言”等論述說明型文字與正文分開來(lái)處理。但《電球游》正文前的三篇小文,無(wú)論在具體內(nèi)容還是內(nèi)在邏輯上都與之后的正文緊密關(guān)聯(lián),因此本文更傾向于把它看作作品內(nèi)部的一個(gè)環(huán)節(jié)。在這部分文字中,作者洪炳文開篇便介紹了自己編織“電球游”這一亦夢(mèng)亦幻的故事的緣起,他如是寫道:

電球之制,曷仿乎?曰:仿自花信樓主人之臆想也。主人何以作是想?則以主人素喜格致制造之事,凡有新法,每思推究。有友吟香居士,在千里之外,遠(yuǎn)莫能致,結(jié)想而成夢(mèng)也。然則夢(mèng)境甚虛,何以知其可制而為此說也?曰:夢(mèng)境雖虛而理境則實(shí)。理實(shí)若何?以為人身有空氣壓力百五十磅,故不能升空。乃以氣球上升之力亦百五十磅與之相抵,凡物重力以相抵而相定,球中之氣,能托百五十磅,則人身可以托浮在空際而不墜。多一人則加球中之氣,力多寡相配有比例。

這段文字中有一個(gè)關(guān)鍵詞,即“理”。為了實(shí)現(xiàn)與老友相見的愿望,作者借助自己平日推究格致之學(xué)的積累,構(gòu)想了一個(gè)電球之夢(mèng)。但這個(gè)夢(mèng)卻并不是虛幻的、沒有憑據(jù)的,其背后是有“理”作支撐的。但這個(gè)“理”不是“程朱理學(xué)”的“哲理”“倫理”,而是支撐“格致制造之事”的“學(xué)理”,具體說來(lái)就是氣壓與浮力之學(xué),即近代以后傳入中國(guó)的西方物理學(xué)。

基于物理學(xué)之“理”,作者在之后的段落里非常細(xì)致地設(shè)計(jì)了電球的形制與具體的安裝方法,并從各種角度推敲了電球的可行性和安全性,如盛人的籃子與電線接觸處用瓷圈避免導(dǎo)電,讓球沿電線而行避免大風(fēng)時(shí)籃子傾斜等。末了,作者寫道:

獨(dú)是主人之力不能備球,是以但有其說而不聞庇材。主人之巧又不能制球,是以但有其理而不見其用。世有般、倕者流,因是說而研究之,改良之,未始非制器前民之一助也。以主人曾夢(mèng)乘是球,游行竟日,遂名是編,謂之《電球游》云。這里值得注意的有以下幾點(diǎn):第一,作者并不認(rèn)為有關(guān)電球的想象是“妄想”或“幻夢(mèng)”,而是有扎扎實(shí)實(shí)的近代科學(xué)作理論支撐的可行構(gòu)想。這一點(diǎn)后文中也有體現(xiàn),在第三篇《例言》中,作者批判凡爾納《環(huán)游月球》中乘炮彈游月球的想法不合“理”,而自己構(gòu)想的電球“事虛而理實(shí)”——“電球可行,其與此種小說怪誕不經(jīng)者,奚啻霄壤。”第二,雖然“理實(shí)”且“可行”,但由于作者沒有足夠的財(cái)力來(lái)購(gòu)備物資,亦沒有相應(yīng)的技術(shù)來(lái)制作電球,因此作者與自己的新發(fā)明之間存在著無(wú)法逾越的距離。在現(xiàn)實(shí)世界中,這種距離的彌合除了寄希望于后人的努力之外別無(wú)他法;在文本世界中,作者將這一新穎構(gòu)想具像化為一場(chǎng)美夢(mèng)。

因此可以說,由“乘球夢(mèng)”構(gòu)成的第二世界,是作者在第一世界中的理想的投射,以及對(duì)今后科技發(fā)展趨勢(shì)的判斷和預(yù)期。在這個(gè)意義上,第一世界與第二世界,亦即作者身處的現(xiàn)實(shí)世界與第一個(gè)夢(mèng)境實(shí)際上構(gòu)成了時(shí)間上的先后關(guān)系——隨著時(shí)機(jī)成熟,電球?qū)⒃谖磥?lái)被制造出來(lái),夢(mèng)境也將成為現(xiàn)實(shí),而這一切的真實(shí)性,是由近代科學(xué)之“理”的存在來(lái)保證的。正是因?yàn)楹稀袄怼保娗蛑f絕不荒誕,乘球之夢(mèng)絕不虛無(wú)。在從第一世界到第二世界的轉(zhuǎn)換中,“夢(mèng)”是跨越時(shí)間鴻溝的媒介,它將作者亦即主人公從現(xiàn)在帶至有望實(shí)現(xiàn)的理想未來(lái)。

二 從第二世界到第三世界:穿越空間的“異境”之夢(mèng)

那么,這個(gè)作者借“夢(mèng)”到達(dá)的第二世界,究竟是什么樣的呢?簡(jiǎn)單說來(lái),這是一個(gè)科技高度發(fā)達(dá)的世界,其發(fā)達(dá)不僅體現(xiàn)在對(duì)物質(zhì)世界的操控力上——電球?qū)崿F(xiàn)了對(duì)物理距離的絕對(duì)控制,也體現(xiàn)在對(duì)精神世界的操控力上——催眠術(shù)新法可以自如地控制他人的精神。但是,作者并沒有就此停筆,當(dāng)吟香居士請(qǐng)主人公舉出“平時(shí)心中所向往者”時(shí),主人公指著墻壁上的《適園圖》,說此“乃愚兄心中最適之境”,并請(qǐng)吟香居士為他“催”眠“造”夢(mèng),二人共游其中。也就是說,盡管身處一個(gè)由種種新奇科技構(gòu)成的世界,作者真正想要到達(dá)的“最適之境”卻另在他處。在這個(gè)意義上,在第一個(gè)世界中被盼望和期待、在第二個(gè)世界中得以成真的電球和催眠術(shù)等科技新法,又成為了進(jìn)入第三個(gè)更理想的世界的手段。

這第三世界的適園,相對(duì)于第二世界的現(xiàn)實(shí)來(lái)說,又是一個(gè)必須依靠“夢(mèng)”這一媒介才能到達(dá)的非常規(guī)空間。首先,適園是墻上的一幅畫,園中游其實(shí)是畫中游;其次,根據(jù)作者在其他文章中的記錄,《適園圖》是李仲都亦即吟香居士參照作者的《適園記》所繪,而《適園記》中所描寫的適園,實(shí)際上是作者在另一場(chǎng)夢(mèng)中邂逅的異境。這是一個(gè)雅士云集、琴瑟和諧的理想之園,而蘅芳、懺紅兩位女士,更是才貌俱佳的理想女性。勝景、雅集、知音、佳人的古典理想與綿延千年的文學(xué)傳統(tǒng)和價(jià)值判斷相接續(xù),構(gòu)成了作者心中最深層的理想境界。

因此,與第一世界與第二世界在時(shí)間上的先后關(guān)系不同,第二世界和第三世界分屬于空間上的不同次元,二者構(gòu)成了“現(xiàn)實(shí)”與“夢(mèng)寐”以及“人境”與“異境”之間對(duì)立且平行的關(guān)系。在從第二世界到第三世界的轉(zhuǎn)換中,“夢(mèng)”是跨越空間鴻溝的媒介,它將主人公帶入了一個(gè)在清醒狀態(tài)下無(wú)法進(jìn)入的理想空間。不過需要注意的是,生成這一夢(mèng)境的方式是通過催眠,有關(guān)于此,作者在《例言》中寫道:“催眠術(shù)中,今已數(shù)見不鮮,第以他人之精神,入圖畫中與之同游,尚不多見。將來(lái)此術(shù)益精,必有能為之者,是亦理想之一端也。”也就是說,在作者看來(lái),夢(mèng)這一進(jìn)入或生成異境的方式,在未來(lái)是可以通過先進(jìn)的科技手段加以操控的。因此,在這個(gè)意義上,第三世界又作為第二世界的一部分——亦即“夢(mèng)中夢(mèng)”,與第一世界構(gòu)成了時(shí)間上的先后關(guān)系——它們都位于第一世界的未來(lái)。

三 時(shí)空中的媒介:《電球游》與古代夢(mèng)敘事的比較

由以上分析可知,《電球游》中的三個(gè)世界之間分別存在著時(shí)間上與空間上的鴻溝,為了跨過這兩條鴻溝,作者在文本中兩次求助于“夢(mèng)”。從第一世界到第二世界,夢(mèng)將作者亦即主人公從“現(xiàn)在”帶至“未來(lái)”;從第二世界到第三世界,夢(mèng)將主人公從“人境”帶至“異境”。實(shí)際上,作為媒介,使作品中的人物跨越時(shí)間與空間中難以逾越的界限,正是“夢(mèng)”在古今中外文學(xué)作品中非常重要的敘事功能。在中國(guó)古代敘事文學(xué)中,涉及“夢(mèng)”的作品不計(jì)其數(shù),借由“夢(mèng)”穿行于時(shí)間與空間之畛域的方式也千變?nèi)f化、不勝枚舉。要對(duì)所有這些夢(mèng)例加以總結(jié)幾乎是不可能的,但就跨越時(shí)空鴻溝而言,“預(yù)知夢(mèng)”和“游仙夢(mèng)”可算其中頗為典型和常見的夢(mèng)例。盡管二者之間常有交疊,譬如主人公可能是在仙境中得知未來(lái)的訊息,也可能在進(jìn)入仙境的同時(shí)便獲得了一種異質(zhì)的時(shí)間體驗(yàn),但我們還是可以根據(jù)二者的側(cè)重不同,將其分屬于強(qiáng)調(diào)時(shí)間轉(zhuǎn)換與空間轉(zhuǎn)換的兩種類別。以下我們就以古代敘事文學(xué)中的“預(yù)知夢(mèng)”和“游仙夢(mèng)”為例,思考文學(xué)作品中夢(mèng)在時(shí)間與空間中的媒介功能,并通過其與《電球游》的對(duì)比,探究晚清科學(xué)小說中“夢(mèng)”的新的含義與功能的發(fā)生,由此一窺近代以來(lái)人們時(shí)空觀念的轉(zhuǎn)變與想象力的變遷。

(一)時(shí)間中的媒介:被預(yù)知的未來(lái)與被實(shí)現(xiàn)的未來(lái)

首先,我們以古代敘事文學(xué)作品中常見的“預(yù)知夢(mèng)”為例,探討“夢(mèng)”在時(shí)間中的媒介功能。所謂“預(yù)知夢(mèng)”,即作中人物在夢(mèng)中與神明、仙道、高人相遇,后者向前者透露其未來(lái)的命運(yùn)或事件的發(fā)展走向,使作品中的人物可以跨越中間漫長(zhǎng)的歲月直接面對(duì)未來(lái),代表性的夢(mèng)例如《紅樓夢(mèng)》中賈寶玉夢(mèng)遇警幻仙子,閱覽十二釵命運(yùn)簿冊(cè)等。在中國(guó)古代文學(xué)中,這一類夢(mèng)敘事非常發(fā)達(dá),以至于形成了“預(yù)敘”這一獨(dú)特的敘事模式,即通過夢(mèng)境中的提示提前將故事結(jié)局告訴讀者。但需要指出的是,這類夢(mèng)盡管看上去是指向時(shí)間上的“未來(lái)”,但這個(gè)“未來(lái)”其實(shí)已經(jīng)在“過去”被注定,預(yù)知夢(mèng)的實(shí)現(xiàn)實(shí)際上是一種“既定事實(shí)”的“開示”。這一切得以實(shí)現(xiàn)的原因,在于存在凌駕于凡人“過去—現(xiàn)在—未來(lái)”時(shí)間線之上的超越性存在,其洞察或掌控著凡人的“命運(yùn)”。

在《電球游》中,從第一世界到第二世界的夢(mèng)同樣發(fā)揮了將作品人物從“此時(shí)”運(yùn)送至“彼時(shí)”的時(shí)間上的媒介功能,但與古代“預(yù)知夢(mèng)”相比,這里的“未來(lái)”具有完全不同的性質(zhì)。首先,保證這個(gè)未來(lái)即將實(shí)現(xiàn)的,不是某種凌駕于凡人生命之上的超越性存在,而是近代科學(xué)對(duì)事物原理和秩序的總結(jié)和推論,是對(duì)“進(jìn)步”的主觀信念,而這正是受進(jìn)化論影響的近代線性時(shí)間觀念的典型特征。其次,在古代預(yù)知夢(mèng)中,做夢(mèng)者是完全被動(dòng)的,他/她的未來(lái)以不可預(yù)知的方式向其顯現(xiàn),而他/她除了接受,并沒有以其他方式應(yīng)對(duì)這一既定事實(shí)的能力。但《電球游》中關(guān)于未來(lái)電球的夢(mèng),“人”在其中擁有相當(dāng)大的主動(dòng)性。這不僅體現(xiàn)在這個(gè)夢(mèng)是人“想”出來(lái)的,更體現(xiàn)在人需要付出相應(yīng)的行動(dòng)促使其實(shí)現(xiàn)。在晚清科學(xué)小說中,“夢(mèng)”構(gòu)成了構(gòu)想理想世界的常用形式,無(wú)論是蔡元培的《新年夢(mèng)》、包天笑的《夢(mèng)想世界》還是陸士諤的《新中國(guó)》,作者都是借由夢(mèng)境與現(xiàn)實(shí)中國(guó)拉開距離,然后揮毫勾畫未來(lái)的理想世界。在這些小說中,夢(mèng)中的未來(lái)不是被預(yù)知、被注定的,而是被現(xiàn)在的人們?cè)O(shè)計(jì)出來(lái)并需要靠當(dāng)下的努力來(lái)實(shí)現(xiàn)的。而將主人公從黑暗世界傳送至光明世界的夢(mèng),就多了一層“行動(dòng)指南”的性質(zhì)。在這一點(diǎn)上,“夢(mèng)”已經(jīng)越來(lái)越脫離“睡眠”“幻影”的文脈,向新的意義方向上移動(dòng)了。

(二)空間中的媒介:誤入的“異境”與人造的“異境”

接下來(lái),我們?cè)僖栽诠糯鷶⑹挛膶W(xué)作品中常見的“游仙夢(mèng)”為例,探討“夢(mèng)”在空間中的媒介功能。所謂“游仙夢(mèng)”,即作品中的人物在夢(mèng)中進(jìn)入與現(xiàn)實(shí)空間完全不同的“異境”,而這樣的異境與凡人居住的人境之間有著分明的界限,凡人在清醒狀態(tài)下是很難越過這一界限進(jìn)入其中的。如游仙文學(xué)中大量夢(mèng)游仙境的作品,以及有名的誤入蟻穴的“南柯一夢(mèng)”,都是這類夢(mèng)的代表。這類夢(mèng)的存在,一方面與文學(xué)寫作中場(chǎng)景轉(zhuǎn)換的敘事慣習(xí)有關(guān)——“夢(mèng)”可以很好地銜接兩個(gè)邏輯上不連續(xù)的場(chǎng)景,也與傳統(tǒng)的“身體—精神”觀念有關(guān)。在佛教、道教的形神論中,精神與肉體是分離的,而夢(mèng)正是精神擺脫肉體的羈絆、獨(dú)自往來(lái)行動(dòng)的表現(xiàn)。不僅如此,在“游仙夢(mèng)”中,從“異境”重返“人間”的作品人物常有得道、頓悟之感,而“人生如夢(mèng)”的結(jié)論也顛倒了“夢(mèng)”與“現(xiàn)實(shí)”的真?zhèn)侮P(guān)系——夢(mèng)甚至比現(xiàn)實(shí)更能昭示真實(shí)。

在《電球游》中,從第二世界到第三世界的夢(mèng)同樣發(fā)揮了將作中人物從“此地”運(yùn)送至“彼地”的空間上的媒介功能,但與古代“游仙夢(mèng)”相比,夢(mèng)的發(fā)生機(jī)制出現(xiàn)了重要的變化。前文已經(jīng)提到,主人公走進(jìn)畫中的適園,并不是自然發(fā)夢(mèng),而是經(jīng)由好友的催眠術(shù)才得以實(shí)現(xiàn)的。施術(shù)之前,吟香居士對(duì)迷惑不解的主人公說道:“夢(mèng)由心造,亦可人為”,“弟今學(xué)得催眠術(shù)新法,有似造夢(mèng),愿為哥哥一試”。在后文游覽適園的過程中,吟香居士也一直把控著出入夢(mèng)境的節(jié)奏,為了不讓夢(mèng)中的不舍影響現(xiàn)實(shí)世界中的種種安排,他及時(shí)終止了“催眠幻術(shù)”。因此,這里的適園并不像游仙夢(mèng)中的仙境那樣,是與人間平行共存的異質(zhì)次元,而是由催眠術(shù)這一格致新學(xué)人為制造出的“幻境”,換言之,在制造“理想境界”的行為中,“人”發(fā)揮了相當(dāng)大的主動(dòng)性。此外,主人公得以游走于不同空間之間,也并不是由于超越性空間的存在,而是近來(lái)“精神之學(xué)”的興盛。作者在序言中寫道:“若夫壁間之畫可游,意中之人可晤,近時(shí)精神之學(xué),想能為之,初非仆之誑語(yǔ)也。”正如前文提到,古代游仙夢(mèng)得以成立的一個(gè)邏輯前提,是形神分離的世界觀,即靈魂在睡夢(mèng)中可以離開形體獨(dú)自行動(dòng)。《電球游》中的吟香居士同樣用“神游”來(lái)解釋催眠的原理,但其理論依據(jù)卻是被冠以“科學(xué)”之名的西方“精神之學(xué)”。實(shí)際上,在近代,催眠術(shù)、動(dòng)物磁氣說、心靈感應(yīng)等學(xué)說都曾作為正統(tǒng)科學(xué)被引介到中國(guó),它們與中國(guó)傳統(tǒng)的形神觀念相融合,發(fā)展出諸如靈學(xué)、心靈學(xué)等新的解釋世界的框架。《電球游》中的“游園夢(mèng)”,正是這一新的復(fù)合型想象力的寫照。

四 從“開悟”到“啟蒙”:“夢(mèng)”與“行動(dòng)”的聯(lián)結(jié)

通過與古代“預(yù)知夢(mèng)”“游仙夢(mèng)”的比較,我們發(fā)現(xiàn)同樣是作為時(shí)間和空間中的媒介,《電球游》中的“夢(mèng)”已經(jīng)具有了一些與過去不同的性質(zhì),其中最重要的,便是對(duì)科學(xué)世界觀的依賴,對(duì)運(yùn)用這套科學(xué)世界觀來(lái)解釋和改造世界的“人”的“主動(dòng)性”的強(qiáng)調(diào),以及對(duì)與“彼氏彼地”直接相關(guān)的“此時(shí)此地”的重要性的凸顯。而這一切在邏輯上的歸結(jié)點(diǎn),便是對(duì)“行動(dòng)”的召喚——位于時(shí)間上的“未來(lái)”和空間上的“別處”的理想世界,正是由位于此時(shí)此地的人們發(fā)揮科學(xué)的力量創(chuàng)造的。這一點(diǎn),在《電球游》之外的其他晚清科學(xué)小說中,也有著非常普遍的體現(xiàn)。例如,在《新中國(guó)》中,主人公在夢(mèng)中目睹了一個(gè)科技先進(jìn)、國(guó)家富強(qiáng)的未來(lái)中國(guó),夢(mèng)醒后,他和身邊的朋友有這樣一番對(duì)話:

我遂把夢(mèng)里頭事,細(xì)細(xì)告知了女士。女士笑道:“你這是癡心夢(mèng)想久了,所以才做這奇夢(mèng)。”我道:“休說是夢(mèng),到那時(shí),真有這景象也未可知。”女士道:“我與你都在青年,瞧下去,自會(huì)知道的。”我道:“我把這夢(mèng)記載出來(lái),以為異日之憑證。”

在這里,“夢(mèng)”與“未來(lái)”之間的關(guān)系顯而易見。而在前文的夢(mèng)境中,當(dāng)主人公被未來(lái)中國(guó)的強(qiáng)大驚到目瞪口呆時(shí),也與這位女士有過這樣一番對(duì)話:

我道:“中國(guó)尚有今日這一日,真當(dāng)時(shí)夢(mèng)想所想不到的。四十年前,告訴人家說,中國(guó)尚有這樣強(qiáng)盛的一日,人家一定要不信,一定要說是夢(mèng)話的。”女士道:“天下事,本沒什么一定,都是人自己做出來(lái)的。”

可見,關(guān)于理想世界的構(gòu)想是無(wú)稽的“夢(mèng)話”還是將來(lái)有望實(shí)現(xiàn)的“夢(mèng)想”,全系于“人”當(dāng)下的“行動(dòng)”。因此可以說,與古代寫夢(mèng)小說常見的“開悟”式的結(jié)尾不同,晚清科學(xué)小說呼喚的是一種“啟蒙”式的“覺醒”。有關(guān)這一點(diǎn),洪炳文對(duì)湯顯祖《南柯記》的改寫提供了更有說服力的例證。1912 年,《小說月報(bào)》連載了洪炳文創(chuàng)作的傳奇雜劇《后南柯》,這部戲劇將湯顯祖的《南柯記》改寫成了一個(gè)抗擊列強(qiáng)侵略的民族主義故事。在篇首“序言”和“例言”中,洪炳文這樣評(píng)價(jià)自己作品與湯顯祖原作的不同:

臨川先生《南柯記》大旨以世人之溺于富貴榮華,故托之于夢(mèng),欲人之以真為幻也。茲編大旨,以世人沉迷醉夢(mèng),故托之于蟻,欲人之以幻為真也。……《南柯記》以解脫塵累為指歸,覺后便能成佛;茲編則以大聲疾呼為宗旨,覺后尚須有為。……前編(《南柯記》)以覺世為宗旨,多用了悟之語(yǔ);茲編以儆世為宗旨,多用危悚之詞。

在這里,對(duì)夢(mèng)的書寫不是為了達(dá)至真理的開悟和人生的達(dá)觀,而是為了大聲疾呼、召喚行動(dòng)。并且,這一行動(dòng)不是“個(gè)人”的行動(dòng),而是“集體”的行動(dòng)。正如前文中引用過的《電球游·自序》中的這段話:

獨(dú)是主人之力不能備球,是以但有其說而不聞庇材。主人之巧又不能制球,是以但有其理而不見其用。世有般、倕者流,因是說而研究之,改良之,未始非制器前民之一助也。

也就是說,作者的“電球夢(mèng)”的實(shí)現(xiàn),靠他一己之力是無(wú)法完成的,必須有其他人參與,大家齊心協(xié)力才能完成。而“做夢(mèng)”亦即“寫作”這一行為,正是召集大家共同行動(dòng)的手段。前面已經(jīng)提到,晚清科學(xué)小說的作者常常通過“寫夢(mèng)”來(lái)表達(dá)自己的政治理想,并期望借這些關(guān)于未來(lái)黃金世界的美夢(mèng)啟蒙國(guó)民,共建一個(gè)理想的中國(guó)。在這個(gè)意義上,夢(mèng)不再是一種非常私密的個(gè)人體驗(yàn),而具有相當(dāng)程度的公共性,甚至可以說,是粘合一個(gè)共同體——“新中國(guó)”——的媒介。晚清科學(xué)小說中關(guān)于未來(lái)的夢(mèng)不是個(gè)人的,而是集體的,作者們不斷向自己預(yù)想的、屬于這個(gè)集體的各分子言說這種與他們每一個(gè)人的未來(lái)都息息相關(guān)的夢(mèng),以期把這些目前還處于分散狀態(tài)的個(gè)體粘合起來(lái),形成一個(gè)榮辱與共的共同體,并協(xié)力完成共同的目標(biāo)。實(shí)際上,有關(guān)近代國(guó)族敘事中“睡”與“醒”的隱喻,學(xué)界已經(jīng)有過很多的討論,如“睡獅”“醒獅”概念的形成等,但介于“睡”和“醒”之間的“夢(mèng)”,卻幾乎尚未被研究者留意。一個(gè)很有趣的事實(shí)是,近代以來(lái)的知識(shí)分子常常期望通過“做夢(mèng)”的形式來(lái)“喚醒”正在“昏睡”的國(guó)民,這種邏輯上的吊詭值得我們更深入地研究。

結(jié)語(yǔ) 從“夢(mèng)”到“夢(mèng)想”:“夢(mèng)”的近代意義的發(fā)生

通過上文的分析,以《電球游》為代表的晚清科學(xué)小說中的“夢(mèng)”所獲得的新含義已經(jīng)呼之欲出,即從“睡眠”這一具體事實(shí)和“夢(mèng)幻泡影”這一消極、被動(dòng)的價(jià)值屬性中分離出來(lái),向“夢(mèng)想”這一更積極、主動(dòng)的隱喻意義方向移動(dòng),而其背后是通過言說共同的夢(mèng)想來(lái)構(gòu)建共同體、喚起集體行動(dòng)的啟蒙文化機(jī)制。這里我們想畫一條輔助線——在近代日本發(fā)生的“夢(mèng)”的意義的變遷,作為理解近代中國(guó)想象力變化的參照。日本學(xué)者酒井紀(jì)美對(duì)日語(yǔ)中“夢(mèng)”的含義變遷進(jìn)行了細(xì)致的梳理,她認(rèn)為,日語(yǔ)中的“夢(mèng)”在近代發(fā)生了一次意義的突變,其表現(xiàn)就是“夢(mèng)想”這一新含義的出現(xiàn)。這一含義將重點(diǎn)置于將來(lái),并且早已脫離“睡眠”這一文脈,實(shí)際上關(guān)心的是“醒”著時(shí)的事情。“看見的夢(mèng)”(見る夢(mèng))變成了“擁有的夢(mèng)”(持つ夢(mèng))。酒井指出,在近代之前,“夢(mèng)想”這一含義可能會(huì)通過“志向”(志し)、“愿望”(願(yuàn)い)、“希望”(望み)這樣的詞來(lái)表達(dá),但絕不會(huì)用“夢(mèng)”這個(gè)字來(lái)表達(dá)。“夢(mèng)”的“夢(mèng)想”含義出現(xiàn)的背后,是整套時(shí)空觀念的變革和想象力的重組。在中文里,其實(shí)也存在著相似的情況,作為“夢(mèng)想”的“夢(mèng)”的這一層含義在近代以后極速膨大,并最終成為指導(dǎo)現(xiàn)代人生活的非常關(guān)鍵的隱喻性概念之一。對(duì)于以《電球游》為代表的晚清科學(xué)小說的考察,使我們得以窺見這一從“夢(mèng)”到“夢(mèng)想”的想象力變化的一隅,而這一變化更為波瀾壯闊的全貌,還有待將來(lái)更為深入細(xì)致的考察。