上古漢語給予類雙及物結構句式選擇的影響因素

崔越

摘? 要:上古漢語給予類雙及物結構有“VO接受者O客事”“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”“VO客事O接受者”“VO客事于O接受者”五種。影響這幾種句式選擇的主要因素有:話題性原則,象似性原則,信息結構原則,韻律原則,經濟性原則。每種原則都會對其中的某些句式形成制約。

關鍵詞:上古漢語;給予類雙及物結構;句式選擇;影響因素

一、引言

(一)給予類雙及物結構的界定范圍

針對雙及物結構,學界已有眾多研究。本文在討論漢語給予類雙及物結構時,選取Malchukov,Haspelmath & Comrie對雙及物結構的定義:一種包含了一個雙及物動詞,一個施事論元,一個接受者論元,和一個客事論元的結構[1]。上古漢語給予類雙及物結構的相關句法表現如下:

(1)或賜二小人酒,不夕食。(《左傳·昭公二十八年》)

(2)宋之鄙人得璞玉而獻之子罕,子罕不受。(《韓非子·喻老》)

(3)初,衛人翦夏丁氏,以其帑賜彭封彌子。(《左傳·哀公二十五年》)

(4)楚人獻黿于鄭靈公。(《左傳·宣公四年》)

(5)唯器與名,不可以假人,君之所司也。(《左傳·成公二年》)

(6)召使者,裂裳帛而與之,曰:“帶其褊矣。”(《左傳·昭公元年》)

在具體研究中,不同學者對給予類雙及物結構的界定范圍有所不同,時兵將雙及物結構僅限定為雙賓語結構,如上述例句中的(1)(2),把和給予類雙賓語結構相關的用“以”字和“于”字介引客事論元和接受者論元的結構分別看作廣義處置式和向格結構,如上述例句中的(3)(4)[2]。而張國憲[3]、劉寶霞[4]、宋文輝[5]、潘秋平[6]、王誠[7]等,則將(3)(4)這種用“以”字和“于”字介引客事論元和接受者論元的結構,也納入給予類雙及物結構的考察范圍。張文在此基礎上,又把帶有施事、接受者、客事三個論元的話題句和連謂結構式如上述的(5)(6)也納入雙及物結構的范圍[8]。

我們討論影響上古漢語給予類雙及物結構句式選擇的因素時,主要將范圍限定在雙賓句、“以”字介引客事論元的句式、“于”字介引接受者論元的句式這三種。理由如下:

1.時兵認為,雙及物結構“SVO接受者O客事”表達的語義,凸顯的是“接受者對客事的獲得”;向格結構“SVO客事于O接受者”表達的語義,凸顯的是“客事的轉移途徑”,雙及物結構“SVO客事O接受者”源于此結構中介詞“于”的省略;廣義處置式“S以O客事VO接受者”和“SVO接受者以O客事”表達的語義,凸顯的是“對客事的全部處置”[2]。而我們認為,當給予動詞用于上述幾種不同的結構式時,其核心語義是相同的,都表示施事把客事給予了接受者,即核心語義均為句中主要動詞所具有的“給予義”。也就是說,格式的變化并不影響它們共性的語義特點,因此“以”字、“于”字介賓結構式也應屬于雙及物結構式的范圍。

2.張文談到的話題句、連謂結構式確實也包含了雙及物結構應當具有的論元成分:施事、接受者、客事[8],但這兩種句式中的客事論元均與句中的給予義核心動詞在結構距離和線性距離上相隔較遠,較難辨別。如上述例(5)中的客事論元“器與名”處于句首位置,例(6)中的客事論元“裳帛”與核心動詞“與”之間隔了連詞“而”,且這兩類句式在漢語史、現代漢語討論雙及物結構時也都是較少提及的句式,因此,本文暫且不納入討論的范圍。

綜上,本文研究上古漢語給予類雙及物結構時,將范圍界定為:雙賓句、“以”字介引客事論元的句式、“于”字介引接受者論元的句式。

(二)上古漢語給予類雙及物結構的有關研究

上古漢語雙及物結構研究已較多,針對給予類的雙及物結構研究主要有以下幾個方面:

1.雙及物結構相關句式中不同句法成分的語法性質、語義特征。關于語法性質,劉宋川[9]、時兵[10]分別對先秦至西漢時期雙賓語結構中的述語動詞和賓語的語法性質進行了分析。關于語義特征,邵永海[11]、張先坦[12]、時兵[2]、陳冰清[13]、張美蘭[14]、潘秋平[6]、王誠[7]均提到上古漢語里,典型的“賞賜類”給予動詞表示上級對下級的賜予,主要用于雙賓句“VO接受者O客事”,“以”字介引客事論元的“以O客事VO接受者”和“VO接受者以O客事”句式;而典型的“進獻類”給予動詞主要表示下級對上級的進獻,主要用于雙賓句“VO客事O接受者”和“于”字介引接受者論元的“VO客事于O接受者”句式。

2.雙及物結構不同句式的表義差別。盡管同屬給予類雙及物結構,核心語義均表示“給予”,但不同的句式序列會有不同的表義差別,有些學者已注意到這一點。關于“VO接受者O客事”,時兵[10]、張美蘭[14]認為,其語義主要表達“施事使接受者獲得客事”,突出“接受者的獲得”;關于“以O客事VO接受者”,時兵認為,它表達“客事向接受者移動”,突出“客事的移動”[10];關于“VO客事O接受者”和“VO客事于O接受者”,張美蘭認為,其語義側重表達“客事向接受者的移動”[14]。

3.雙及物結構不同句式的側重成分。關于“VO接受者O客事”和“VO客事O接受者”,何慎怡認為,后者的重心是O客事所代表的事物[15];張先坦認為,前者的表意重心在O客事,后者的表意重心在O接受者[12];張文也認為,后者的表意重點在句末焦點O接受者[16]。關于“以O客事VO接受者”和“VO接受者以O客事”,周遲明認為,前者側重強調動詞的賓語O接受者,后者側重強調介詞的賓語O客事[17];魯國堯則認為,“以”字介賓結構不管前置還是后置,其介引的成分都是句子語義的側重點[18]。關于“VO接受者O客事”和“VO客事于O接受者”,劉寶霞認為,前者的焦點是轉移的客體即O客事,后者的焦點是接受者即O接受者[4];王誠則認為,前者的凸顯角色是O接受者,后者的凸顯角色是O客事[7]。

關于上古漢語給予類雙及物結構,前人較少關注的是制約給予類雙及物結構句式選擇的影響因素。劉丹青[19]、何曉煒[20]、王琳琳和蔣平[21]、張文[8]主要從現代漢語、英語、整個漢語史的角度,討論了影響雙及物結構句式選擇的制約因素,涉及指稱表達、話題性、信息結構、象似性、經濟性等原則。這些原則是否也是影響上古漢語給予類雙及物結構不同句式選擇的因素?除此之外,上古漢語對給予類雙及物結構不同句式取舍的影響因素是否存在不同于現代漢語或其他語言的特殊原則?

本文主要針對這些前人沒有涉及的問題進行探討。我們選取的語料主要是上古漢語不同時期的代表作品:西周時期的《詩經》;春秋時期的《詩經》①

《左傳》《論語》;戰國時期的《孟子》《莊子》《荀子》《韓非子》《呂氏春秋》《戰國策》;西漢時期的《史

記》。所選取的動詞為徐紅在研究上古漢語各個時期不同語義類別的給予動詞中較有代表性的一些[22],分別為:

賜予類:賜(錫)、賞、予、授、降;

付與類:施、與、畀、賄、賂;

進獻類:進、獻、薦、貢、奉;

饋贈類:饋、贈、遺、送、貽;

供給類:分、發、共(供)、給、資。

二、上古漢語給予類雙及物結構不同句式使用頻率概貌

本文對給予類雙及物結構表達式的界定范圍為:雙賓句、“以”字介引客事論元的句式、“于”字介引接受者論元的句式。通過對本文選定的給予動詞在上古漢語不同時期的代表作品中所出現的雙及物結構的考察得出,上古漢語給予類雙及物結構的句法表現主要有以下五種:

VO接受者O客事:神賜之土田。(《左傳·莊公三十二年》)

VO接受者以O客事:維士與女,伊其相謔,贈之以勺藥。(《詩經·鄭風·溱洧》)

以O客事VO接受者:萬章曰:“堯以天下與舜,有諸?”(《孟子·萬章上》)

VO客事于O接受者:乃遣子良北獻地于齊。(《戰國策·楚策二》)

VO客事O接受者:楚人和氏得玉璞楚山中,奉而獻之厲王。(《韓非子·和氏》)

上古漢語是跨度較長的時期,引言部分我們已將本文選用的語料按時間段的不同區分開,在此,我們對上古漢語雙及物結構“VO接受者O客事”“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”“VO客事O接受者”“VO客事于O接受者”這五種句式在不同時間段的使用數量(占比)進行了統計,具體如表1所示:

由表1可以看出:1.從西周時期到西漢時期,“VO接受者O客事”一直是上古漢語給予類雙及物結構的主要句式,使用頻率最高。2.春秋、戰國、西漢三個時期,“以O客事VO接受者”的使用頻率一直高于“VO接受者以O客事”的使用頻率,且二者之間的使用比例差別從春秋到西漢在逐漸擴大,春秋時期二者的比例差為2.53%,戰國時期為10.11%,西漢時期為12.79%。3.西周、春秋、戰國、西漢時期,“VO客事于O接受者”的使用頻率一直高于“VO客事O接受者”,不過二者的使用比例差別在逐漸縮小,西周時期比例差為20%,春秋時期比例差為8.86%,戰國時期比例差為2.44%;西漢時期比例差為0.57%。

為什么有些句式的使用頻率比較高?使用頻率比較低的句式存在的原因是什么?為什么有些相近句式間的使用頻率差別會發生變化?這些都和影響給予類雙及物結構不同句式選擇的因素有關,值得細加探究。

三、影響上古漢語給予類雙及物結構句式選擇的因素

(一)話題性原則

從西周時期到西漢時期,“VO接受者O客事”一直是上古漢語給予類雙及物結構的主要句式,使用頻率最高。張國憲也指出,“VO接受者O客事”這一句式在上古時期表現出較高的無標記性[3]。我們認為這和話題性原則有關,徐烈炯、劉丹青曾指出,Mallinson & Blake認為語言中指人的間接賓語通常比指物的直接賓語有更強的話題性,且這種話題性主要體現在生命度和有定性兩方面[23]①。在“VO接受者O客事”句式里,O接受者即是間接賓語,O客事即是直接賓語。O接受者的生命度和有定性均比O客事要高。

從生命度的角度看,O接受者大多指人,O客事大多指物。在我們統計的上古漢語給予類雙及物結構的所有用例中,“VO接受者O客事”共有566例。其中,O接受者指人的共有534例,占比為94.35%;O客事指物(包括具體事物和抽象事物)的共有547例,占比為96.64%。即“VO接受者O客事”句式中絕大部分的搭配都是O接受者指人而O客事指物。例如:

(7)公賜公衍羔裘,使獻龍輔于齊侯,遂入羔裘。(《左傳·昭公二十九年》)

(8)嗣公為關吏曰:“某時有客過而所,與汝金,而汝因遣之。”(《韓非子·內儲說上》)

從有定性的角度看,O接受者的定指程度要高于O客事的定指程度。陳平根據定指程度的高低確定了一個層級:人稱代詞>專有名詞>“這/那”+(量詞)+名詞>光桿普通名詞>數詞+(量詞)+名詞>“一”+(量詞)+名詞>量詞+名詞[24]。

根據上述等級,我們來看上古漢語給予類“VO接受者

O客事”中,O接受者和O客事的有定性表現。

O接受者最常用人稱代詞和專有名詞①來充當。從人稱代詞的使用來看,O接受者由人稱代詞或由人稱代詞構成的短語充當的用例共304例,在“VO接受者O客事”總用例中占比53.71%,包括代詞“之”②249例,代詞“我”以及包含“我”的短語25例,“其”以及包含“其”的短語13例,“吾”以及包含“吾”的短語3例,“汝(女)”6例,“爾”6例,“余”2例,“己”2例。例如:

(9)日君以夫公孫段為能任其事,而賜之州田,今無祿早世,不獲久享君德。(《左傳·昭公七年》)

(10)帝甚喜,賜我二笥,皆有副。(《史記·趙世家》)

(11)彼將奪其所謂不肖而予其所謂賢,奪其所憎而與其所愛。(《戰國策·趙策三》)

(12)茍與吾地,絕齊未晚也;不與吾地,陰合謀計也。(《史記·張儀列傳》)

(13)既入焉,而示之璧,曰:“活我,吾與女璧。”(《左傳·哀公十七年》)

(14)我圖爾居,莫如南土。錫爾介圭,以作爾寶。(《詩經·大雅·崧高》)

(15)逆為余請,豹與余車,余有私焉。(《左傳·哀公十四年》)

(16)初,聲伯夢涉洹,或與己瓊瑰,食之,泣而為瓊瑰,盈其懷。(《左傳·成公十七年》)

從專有名詞的使用來看,O接受者最典型的表現是用指人的姓名、稱謂詞,指國家的國名來充當,用例共222例,在“VO接受者O客事”總用例中占比39.22%。例如:

(17)王使宰孔賜齊侯胙。(《左傳·僖公九年》)

(18)以扁鵲言告簡子,簡子賜扁鵲田四萬畝。(《史記·扁鵲倉公列傳》)

(19)惠公用虢射謀,不與秦粟,而發兵且伐秦。(《史記·晉世家》)

(20)趙予璧而秦不予趙城,曲在秦。(《史記·廉頗藺相如列傳》)

O接受者用人稱代詞和專有名詞充當的總用例占比為92.93%,有定性很高。

O客事常用光桿普通名詞及“數+量+名”“數+名”等和數量相關的短語充當,這些在陳平的定指層級里都是定指度較低的成分[24]。O客事用光桿普通名詞充當的用例為249例,在“VO接受者O客事”總用例中占比43.99%。O客事用和數量表達有關的短語充當的用例為76例,在“VO接受者O客事”總用例中占比13.43%。例如:

(21)子命起舍夫玉,是賜我玉而免吾死也,敢不藉手以拜?(《左傳·昭公十六年》)

(22)潁考叔為潁谷封人,聞之,有獻于公,公賜之食,食舍肉。(《左傳·隱公元年》)

(23)與之一簞珠,使問趙孟,曰:“句踐將生憂寡人,寡人死之不得矣。”(《左傳·哀公二十年》)

(24)子之因遺蘇代百金,而聽其所使。(《史記·燕召公世家》)

O客事用定指度較低的光桿普通名詞和數量短語充當的總用例占比為57.42%,無定性較高。除此之外,O客事也經常會用名詞性短語如并列短語、偏正短語等充當。例如:

(25)與之犀軒與直蓋,而先歸之。(《左傳·定公九年》)

(26)賜我南鄙之田,狐貍所居,豺狼所嗥。(《左傳·襄公十四年》)

雖然這類名詞性短語的定指程度在陳平的定指層級里沒有被談到[24],但可以肯定的是,其定指度肯定沒有人稱代詞和專有名詞高,因為人稱代詞和專有名詞是較為確指的成分,而名詞性偏正短語和并列短語只是加了修飾語,真正的中心名詞依然是不定指名詞。

綜上可見,從生命度和有定性的角度看,“VO接受者O客事”中,O接受者的生命度要高于O客事,O接受者的定指度也要高于O客事。那么,O接受者的話題性就要比O客事強。反過來理解,如果一個給予動詞的接受者論元和客事論元在生命度和定指度上有較大差別時,就會傾向于用“VO接受者O客事”這種能體現間接賓語、直接賓語話題性差別的句式。

“VO客事O接受者”也是雙賓句式,其中,O客事為直接賓語,O接受者為間接賓語。從生命度的角度看,間接賓語O接受者表示人的用例較多,共42例,占比85.71%;直接賓語O客事表示物的用例較多,共44例,占比89.8%。因此,間接賓語的生命度高于直接賓語。從有定性的角度看,間接賓語O接受者用專有名詞充當的用例為42例,用“代詞+名詞”充當的用例為2例,合起來的占比為89.8%。例如:

(27)此時孟嘗君有一狐白裘,直千金,天下無雙,入秦獻之昭王,更無他裘。(《史記·孟嘗君列傳》)

(28)有侁氏女子采桑,得嬰兒于空桑之中,獻之其君。(《呂氏春秋·孝行覽·本味》)

直接賓語O客事用代詞“之”充當的用例為32例,占比65.3%;其余用普通光桿名詞充當的用例為17例,占比34.69%。例如:

(29)晉唐叔得嘉穀,獻之成王,成王以歸周公于兵所。(《史記·周本紀》)

(30)南海民王織上書獻璧皇帝,忌擅燔其書,不以聞。(《史記·淮南衡山列傳》)

可以看出,和“VO接受者O客事”相比,盡管“VO客事O接受者”的間接賓語、直接賓語的生命度也有明顯差異,但間接、直接賓語間的有定性差異較小,間接賓語傾向于用專有名詞充當,直接賓語傾向于用代詞“之”充當,二者的有定性均較高。因此,“VO客事O接受者”相比于“VO接受者O客事”而言,受話題性原則的影響較小。

(二)象似性原則

象似性原則是認知語言學里的重要原則,用來說明語言表達和現實世界之間的象似性聯系。對于上古漢語給予類雙及物結構的部分句式而言,象似性原則在其中起到了制約作用,主要體現為復雜象似性、次序象似性。

復雜象似性主要影響到句式“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”“VO客事于O接受者”。復雜象似性在語言學中的體現為相對簡單的概念由相對簡單的語言形式表達,相對復雜的概念則由相對復雜的語言形式表達。張國憲談到,“‘給予表述的是由‘交和‘接兩個過程構成的一個復合事件”[3](P356)。那么從這點可以看出,雙賓式“VO接受者O客事”和“VO客事O接受者”是較難反映給予事件的兩個過程的,因為其接受者論元和客事論元均被編碼為給予動詞的賓語。而相比之下,用介詞介引客事論元或接受者論元的句式在語言形式上更復雜,也更能體現給予事件的復雜性。例如:

(31)慶封如師,男女以班。賂晉侯以宗器、樂器。(《左傳·襄公二十五年》)

(32)往年天以晉賜秦,秦弗知取而貸我。(《史記·晉世家》)

(33)蔡昭侯為兩佩與兩裘,以如楚,獻一佩一裘于昭王。(《左傳·定公三年》)

對于“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”句式而言,動詞的客事論元由“以”介引,“以”最初為動詞,表“使用”義。當“以”語法化為介詞后,根據語義滯留的原則,它還保留了“使用”的語義在內,即“以”是表處置的介詞。因此,“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”可以體現出兩個過程“以O客事”和“VO接受者”,“以O客事”中“以”的賓語是客事,“以O客事”為處置客事的過程,也可以理解為“交”的過程;“VO接受者”中“V”的賓語是接受者,“VO接受者”是接受者獲得的過程,可以理解為“接”的過程。同理,對于“VO客事于O接受者”而言,動詞的接受者論元由“于”字介引,“于”在早期曾被假借為動詞“往”,引申有“到達”之意,即“于”作動詞時有“到達”的含義。“于”在語法化為介詞后,也保留了這一語義在內,“于O接受者”即為客事到達接受者的過程,亦即“接”的過程,而給予動詞“V”的賓語為客事,表示給予客事的過程,即“交”的過程。因此,“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”和“VO客事于O接受者”均可以體現給予事件的“交”“接”兩個過程,“以”字介賓句中是用介賓短語體現“交”的過程,動賓短語體現“接”的過程;“于”字介賓句中是用動賓短語體現“交”的過程,介賓短語體現“接”的過程。因此,“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”“VO客事于O接受者”句式主要是受復雜象似性制約的句式。

次序象似性主要影響到句式“以O客事VO接受者”“VO客事于O接受者”。前文已談到,春秋、戰國、西漢三個時期,“以O客事VO接受者”的使用頻率一直高于“VO接受者以O客事”,我們認為,這和次序象似性相關。次序象似性在語言學中的體現是句子表達的語序應當和現實世界事件發生的順序相一致。上文已談到,“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”中,介賓短語“以O客事”表示“交”的過程,動賓短語“VO接受者”表示“接”的過程,給予事件肯定是先有“交”后有“接”,因此,符合“交”“接”現實順序的“以O客事VO接受者”句式肯定會比不符合此順序的“VO接受者以O客事”句式在使用上更占優勢。對于“VO客事于O接受者”句式,“VO客事”表示“交”的過程,“于O接受者”表示“接”的過程,語序表達也是符合給予事件現實順序的。因此,“以O客事VO接受者”“VO客事于O接受者”句式主要受次序象似性的制約。

(三)信息結構原則

影響上古漢語給予類雙及物結構句式選擇的信息結構原則主要有兩條,一條是舊信息居前原則,一條是重成分后置原則。

舊信息居前原則主要指在一個句子中,已知信息、舊信息傾向于放在新信息、未知信息的前邊。上古漢語有一個經常表達舊信息的詞,即代詞“之”。“之”的主要功能是回指上文提到的內容,盡管也有代指下文所提內容的用法,但用例非常少,而且是有條件的。因此,“之”主要還是指已知信息。“之”在上古漢語的給予類雙及物結構里,也是經常使用的一個論元,在每種句式里都有應用。“VO接受者O客事”“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”中,“之”主要用來充當O接受者論元。“VO接受者O客事”中O接受者為“之”的用例是249例,“VO接受者以O客事”中O接受者為“之”的用例是27例,且這兩種句式中,O接受者都位于O客事前邊,當O接受者用“之”充當時,均符合舊信息居前原則。例如:

(34)虢公使祝應、宗區、史嚚享焉。神賜之土田。(《左傳·莊公三十二年》)

(35)晉獻公將欲襲虞,遺之以璧馬。(《韓非子·喻老篇》)

“VO客事O接受者”“VO客事于O接受者”中,“之”主要用來充當O客事論元。“VO客事O接受者”中O客事為“之”的用例是32例,“VO客事于O接受者”中O客事為“之”的用例是6例,且這兩種句式中,O客事都位于O接受者前邊,當O客事用“之”充當時,也均符合舊信息居前原則。例如:

(36)凡為人臣者,猶炮宰和五味而進之君,君弗食,孰敢強之也。(《韓非子·難二》)

(37)使道而可獻,則人莫不獻之于其君。(《莊子·天運》)

只有“以O客事VO接受者”這種句式里,O接受者論元用“之”充當時,不符合舊信息居前原則,而是受象似性原則的影響。因此,對于上古漢語給予類的雙及物結構句式,不管體現舊信息的“之”充當的是接受者論元還是客事論元,在大多數情況下都是遵循舊信息居前原則的。影響最為明顯的要屬“VO客事O接受者”“VO接受者以O客事”,前一句式O客事用“之”的比例為65.31%,后一句式O接受者用“之”的比例為50.94%,兩者均超過了50%。

重成分后置原則主要指在一個句子中,長度更長、結構更復雜的成分傾向于后置;長度較短、結構較簡單的成分傾向于前置。在上古漢語的給予類雙及物結構的五種句式里,“VO客事O接受者”和“VO接受者以O客事”是100%的用例遵循重成分后置原則的,即置于后邊的論元在音節上和結構上均比前邊的論元更長、更復雜或相當。例如:

(38)晉侯賞桓子狄臣千室,亦賞士伯以瓜衍之縣。(《左傳·宣公十五年》)

(39)觀國之光,利用賓于王。庭實旅百,奉之以玉帛,天地之美具焉,故曰:利用賓于王。(《左傳·莊公二十二年》)

(40)楚侵及陽橋,孟孫請往,賂之以執斫、執針、織纴,皆百人。(《左傳·成公二年》)

(41)秦送三千人為衛,以備晉亂。文公修政,施惠百姓。(《史記·晉世家》)

(42)晉唐叔得嘉穀,獻之成王,成王以歸周公于兵所。(《史記·周本紀》)

(43)是故秦王使使臣獻書大王御史,須以決事。(《戰國策·韓策一》)

例(38)~例(40)為“VO接受者以O客事”句式,其中,“O客事”不僅在音節上比“O接受者”更長,結構上也更復雜,有偏正結構、并列結構。例(41)~例(43)為“VO客事O接受者”句式,與此同理。

通過上述分析可以看出,不符合復雜象似動因的“VO客事O接受者”句式和不符合次序象似動因的“VO接受者以O客事”句式,在舊信息居前原則和重成分后置原則上卻有著較好的體現,符合信息結構原則。

(四)韻律原則

韻律原則盡管在前人討論現代漢語、英語、漢語史等雙及物結構句式選擇的影響因素時沒有被提及,但我們認為,它對上古漢語給予類雙及物結構還是有一定影響的。

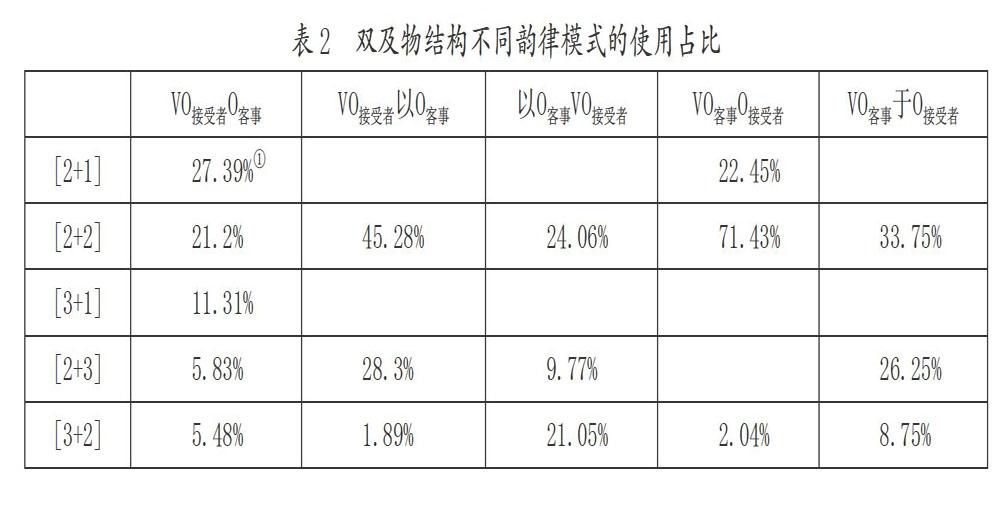

話語的生成不僅和句法、語義有關,還和韻律有關。一個句子是由多個音節組成的,不同的音節組成的單位是音步。而音節的組合也有一定的模式,如馮勝利談及音節的組合時曾提到,三個音節的組合通常可以分成[1+2]、[2+1]兩種韻律模式;四個音節一般是由兩個雙音節音步組成,即[2+2]韻律模式,但[1+3]、[3+1]也存在;五音節的組合一般為[2+3]、[3+2]兩種韻律模式;六音節的組合一般為[2+4]、[4+2]兩種韻律形式,也有[3+3]的;七音節最常見的形式即為[4+3]韻律形式,但[3+4]的也有[25]。上古漢語給予類雙及物結構不同句式中,三音節、四音節、五音節的組合情況是最多的,這三種情況在“VO接受者O客事”“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”“VO客事O接受者”“VO客事于O接受者”五類句式中的總占比分別為71.21%、75.47%、54.88%、95.92%、68.75%,均超過了50%,是較有代表性的。因此,我們在此主要選取這五類句式中三音節、四音節、五音節的韻律模式來考察,多于五音節的我們暫且不考慮。

在“VO接受者O客事”句式中,構成的韻律模式有:[2+1],[2+2],[3+1],[2+3],[3+2]。例如:

(44)吾聞汝今者發蓐而席弊甚,賜汝/席。(《韓非子·內儲說下》)[2+1]

(45)桓公賜之/衣冠,將見之。(《呂氏春秋·離俗覽·舉難》)[2+2]

(46)周元王使人賜句踐/胙,命為伯。(《史記·越王勾踐世家》)[3+1]

(47)賜平/金千斤,益封三千戶。(《史記·陳丞相世家》)[2+3]

(48)昭公往賀,賜昭公/寶器;已而悔,復詐取之。(《史記·魯周公世家》)[3+2]

在“VO接受者以O客事”句式中,構成的韻律模式有:[2+2],[2+3],[3+2]。例如:

(49)德盛而教尊,五谷時孰,然后賞之/以樂。(《史記·樂書》)[2+2]

(50)堯曰:“終不以天下之病而利一人”,而卒授舜/以天下。(《史記·五帝本紀》)[2+3]

(51)嬰貧無財,請假于君子,贈吾子/以言:乘輿之輪,太山之木也,示諸檃栝,三月五月,為幬采,敝而不反其常。(《荀子·大略》)[3+2]

在“以O客事VO接受者”句式中,構成的韻律模式有:[2+2],[2+3],[3+2]。例如:

(52)子胥言于吳王曰:“天以越/賜吳,勿許也。”(《史記·越王勾踐世家》)[2+2]

(53)臣竊矯君命,以責/賜諸民,因燒其券,民稱萬歲。(《戰國策·齊策四》)[2+3]

(54)天子乃徙澤為燕王,乃復以瑯邪/予齊,復故地。(《史記·荊燕世家》)[3+2]

在“VO客事O接受者”句式中,構成的韻律模式有:[2+2],[2+1],[3+2]。例如:

(55)中田有廬,疆埸有瓜。是剝是菹,獻之/皇祖。(《詩經·小雅·信南山》)[2+2]

(56)然則不買五雙珥,令其一善而獻之/王,明日視善珥所在,因請立之。(《戰國策·楚策四》)[2+1]

(57)上從代來,初即位,施德惠/天下,填撫諸侯四夷皆洽驩,乃循從代來功臣。(《史記·孝文本紀》)[3+2]

在“VO客事于O接受者”句式中,構成的韻律模式有:[2+2],[2+3],[3+2]。例如:

(58)二之日其同,載纘武功。言私其豵,獻豜/于公。(《詩經·豳風·七月》)[2+2]

(59)蔡人聞之,固請而獻佩/于子常。(《左傳·定公三年》)[2+3]

(60)丁未,獻楚俘/于王,駟介百乘,徒兵千。(《左傳·僖公二十八年》)[3+2]

我們對給予類雙及物結構中不同韻律模式的使用占比進行了統計,具體如表2所示:

由表2可以看出:1.“VO接受者O客事”和“VO客事O接受者”都是雙賓句,但“VO接受者O客事”用[2+1]韻律模式的情況最多,其次是[2+2]韻律模式;而“VO客事O接受者”用[2+2]韻律模式的情況最多,其次是[2+1]韻律模式,且二者的使用頻率相差較多。2.“VO接受者以O客事”“以O客事VO接受者”“VO客事于O接受者”均是動詞短語和介詞短語的組合,它們都最常使用[2+2]韻律模式,即構成四字短語;差別是“VO接受者以O客事”“VO客事于O接受者”也較常使用[2+3]韻律模式,而“以O客事 VO接受者”則較常使用[3+2]韻律模式,這種差別中也有共性:由動詞短語和介詞短語組合形成的給予類雙及物結構式里,如果動詞、介詞的賓語有單雙音節的區分的話,那么動詞的賓語使用單音節的頻率要高,而介詞的賓語使用雙音節的頻率要高。3.受韻律模式影響較為明顯的:“VO客事O接受者”用[2+2]韻律模式的比例為71.43%,“VO接受者以O客事”用[2+2]韻律模式的比例為45.28%,這兩種句式在[2+2]這一模式的應用上有較強傾向性。

(五)經濟性原則

前文談到,盡管上古漢語不同時期“VO客事于O接受者”的使用頻率一直高于“VO客事O接受者”,不過二者的使用比例差別在逐漸縮小,這應當和語言的經濟性原則有關。語言的經濟原則講求盡量以簡潔的語言表明完整的信息。“VO客事O接受者”相較于“VO客事于O接受者”而言,少了一個介詞,語言更簡練,但在表義上二者是相同的。例如:

(61)舜之相堯、禹之相舜也,歷年多,施澤于民久。(《孟子·萬章上》)

(62)秦送三千人為衛,以備晉亂。文公修政,施惠百姓。(《史記·晉世家》)

上述例句中,“施澤于民”“施惠百姓”均表示舜、禹、文公將恩澤、恩惠施予百姓人民。可見,介詞“于”的存在與否是不影響句義理解的。

我們對上古漢語給予類雙及物結構不同句式在不同時期的使用頻率進行了概貌描寫,并分析了影響上古時期雙及物結構不同句式選擇的具體因素。綜合來看,“VO接受者O客事”是上古漢語給予類雙及物結構在各個時期使用頻率最高的句式,主要受話題性原則影響,即“O接受者”的生命度、有定性要高于“O客事”,有明顯話題性差別。使用數量僅次于“VO接受者O客事”的句式是“以O客事VO接受者”“VO客事于O接受者”,這兩個句式主要受復雜象似性、線性象似性的影響,即能較好地體現給予事件的“交”“接”過程以及“交”“接”的先后順序。用例最少的句式是“VO接受者以O客事”“VO客事O接受者”,這兩個句式主要受信息結構原則的影響,即兩個句式中處于前邊的O接受者或O客事用表示舊信息的“之”充當的用例均超過50%,符合舊信息居前原則;且兩個句式的實際用例中,后一個論元均比前一個論元在音節長度上更長,結構上更復雜,符合重成分后置原則;此外,這兩個句式在[2+2]這一韻律模式的應用上也有較強傾向性,使用比例均較高。“VO客事O 接受者”相較于“VO客事于O接受者”而言,少了一個介詞“于”,更符合經濟性原則,但背后應當也是受韻律模式制約的,如當O客事為單音節、O接受者為雙音節的時候,“VO客事O接受者”恰好構成[2+2]韻律模式,而這一句式也很傾向用這一模式,所以這時單音節的客事論元、雙音節的接受者論元會優先進入符合經濟性原則的無介詞句式“VO客事O接受者”。

參考文獻:

[1]Malchukov,A.,Haspelmath,M. & Comrie,B.Studies in Ditransitive Constructions:A Comparative Handbook[M].Berlin:De Gruyter Mouton,2010.

[2]時兵.上古漢語雙及物結構研究[M].合肥:安徽大學出版社,2007.

[3]張國憲.雙賓語結構式的語法化渠道與“元”句式語義[A].徐杰主編.漢語研究的類型學視角[C].北京:北京語言大學出版社,2005.

[4]劉寶霞.上古漢語中與雙賓語相關的幾種句式[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2009,(2).

[5]宋文輝.上古漢語雙及物句式的類型學特征與演變機制[J].廣西師范大學學報(哲學社會科學版),2010,(1).

[6]潘秋平.上古漢語與格句式研究[M].北京:商務印書館,2015.

[7]王誠.也談上古漢語的雙及物結構——語義角色分析的角度[A].中國社會科學院語言研究所《歷史語言學研究》編輯部編.歷史語言學研究(第九輯)[C].北京:商務印書館,2015.

[8]張文.影響漢語給予類雙及物構式句式選擇的制約因素[J].語言教學與研究,2015,(2).

[9]劉宋川.先秦雙賓語結構考察[J].湖北大學學報(哲學社會科學版),1998,(4).

[10]時兵.古漢語雙賓結構研究——殷商至西漢年代相關地下語料的描寫[D].合肥:安徽大學博士學位論文, 2002.

[11]邵永海.從《左傳》和《史記》看上古漢語的雙賓語結構及其發展[A].綴玉集——北京大學中文系研究生論文選編[C].北京:北京大學出版社,1990.

[12]張先坦.古漢語雙賓動詞與雙賓語位置關系初探[J].山西師大學報(社會科學版),2004,(1).

[13]陳冰清.《史記》中給予動詞的配位方式研究[D].長沙:中南大學碩士學位論文,2002.

[14]張美蘭.漢語雙賓語結構句法及其語義的歷時研究[M].北京:清華大學出版社,2014.

[15]何慎怡.漢英雙賓語句比較[J].古漢語研究, 1994,(1).

[16]張文.漢語雙賓句構成歷時演變特點探析[J].古漢語研究,2014,(4).

[17]周遲明.漢語雙賓語句的語法現象和歷史發展[J].山東大學學報(社會科學版),1964,(1).

[18]魯國堯.《孟子》“以羊易之”、“易之以羊”兩種結構類型的對比研究[A].程湘清主編.先秦漢語研究[C].濟南:山東教育出版社,1992.

[19]劉丹青.漢語給予類雙及物結構的類型學考察[J].中國語文,2001,(5).

[20]何曉煒.雙及物結構句式選擇的制約因素研究[J].語言教學與研究,2008,(3).

[21]王琳琳,蔣平.雙及物結構句式選擇的語序規律制約因素[J].南昌大學學報(人文社會科學版),2011,(4).

[22]徐紅.上古漢語給予動詞研究[D].長春:東北師范大學博士學位論文,2018.

[23]徐烈炯,劉丹青.話題的結構與功能[M].上海:上海教育出版社,2007.

[24]陳平.釋漢語中與名詞性成分相關的四組概念[J].中國語文,1987,(2).

[25]馮勝利.漢語韻律句法學[M].北京:商務印書館, 2013.