關中李氏骨傷流派關節理筋手法治療足底筋膜炎的臨床研究?

王 軍 殷繼超 胡興律 湯運啟 許 磊 陳玉輝 王墉琦 雷程翔

(1.陜西中醫藥大學,陜西 咸陽 710043;2.陜西省西安市中醫醫院,陜西 西安 712021;3.陜西科技大學,陜西 西安 712021)

足底筋膜炎(PF)是骨科門診常見的足跟部疼痛原因,其發病機制尚不明確。全球約有10%的人會困擾于PF導致足部疼痛,但經過系統的首次治療后,約有80%的PF患者的癥狀可以得到改善[1]。PF的典型癥狀大多數為晨起時第1步行走疼痛劇烈,繼續行走后疼痛減輕,隨著步行時間的延長疼痛再次加重[2]。關中李氏骨傷流派關節理筋手法是李堪印教授對自身多年骨傷科臨床經驗的總結,以及對傳統骨傷理筋手法的繼承與創新,將現代骨科解剖理論與中醫正骨理筋理論相結合所提出。通過對骨科門診PF患者的長期觀察、查體及治療,發現運用關中李氏骨傷流派關節理筋手法對PF患者治療后,癥狀有明顯的改善。動態表面肌電圖(sEMG)對于神經-肌肉系統的損傷評判有著重要的意義,對肌肉疾病的診斷有著強大的優勢,對于肌肉功能的評估具有敏感性、真實性[3]。本研究運用sEMG,證實關中李氏骨傷流派關節理筋手法對于PF患者的下肢肌力有改善作用,探討關中李氏骨傷流派關節理筋手法治療PF的機理。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 納入標準:符合美國物理治療協會骨科分會臨床實踐指南(2014年修訂版)[4]診斷標準;年齡20~60歲;晨起時足跟部疼痛劇烈疼痛與負重、長時間行走具有相關性;在足底筋膜附著處可查及明顯壓痛;既往無手術治療史及注射史;自愿參加試驗,并簽署相關知情同意書;經醫院倫理委員會批準。排除標準:有踝關節、跟骨骨折、類風濕性關節炎、脊柱關節炎者;由于神經功能損傷導致肌肉萎縮者;癔病患者;拒絕選擇本研究治療方案或不理解本次試驗或近3個月有接受相關治療者。

1.2 臨床資料 選取2018年5月至9月就診于西安市中醫醫院骨傷科確診為PF患者85例,并對其進行編號,采用單純隨機數字抽樣法隨機分為治療組與對照組各43例。治療組男性16例,女性27例;平均年齡(45.32±9.29)歲;平均病程(32.27±8.00)個月;體質量指數(BMI)(25.19±0.55)kg/m2。對照組男性19例,女性24例;平均年齡(45.71±8.65)歲;病程(33.42±15.16)月;BIM(23.71±0.58)kg/m2。兩組患者年齡、性別、病程、BMI等比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 治療組采用關中李氏骨傷流派關節理筋手法[5]進行治療,保持室內溫度為25~28℃,囑患者取仰臥位,保持身心放松、呼吸調勻并配合治療師進行治療。首先實施整體手法,運用旋髖、旋膝、旋踝、牽抖下肢等方法對雙側下肢力線進行調整。然后運用局部手法,對雙側髖、膝、下脛距、足跗骨等關節進行局部病灶的關節松動。最后對于足跟部和跟腱部以及腓腸肌內側頭的疼痛點進行局部點按,進行局部痛點釋放。整體操作時間以10 min為宜,要求盡量在患者微痛的情況下進行關節的旋轉和松動。對于痛點釋放要求手法輕柔,中病即止,避免造成明顯的疼痛。治療頻率為每隔3日1次,連續治療5次后觀察療效。對照組采用沖擊波治療[6]進行治療,囑患者取俯臥位,放松并配合治療師進行治療。采用XY-K-SHOCKMASPER-500醫用氣動彈道式沖擊波治療儀,調試治療頻率、治療能量分別為2~3 bar、8~10 Hz;治療次數為2 000次,分別對腓腸肌、肌骨前肌、足底筋膜及局部壓痛點進行沖擊波治療。治療頻率為每隔3日1次,連續治療5次后觀察療效。采用Delsys trigno 8通道無線表面肌電測試儀(美國Delsys公司),采集肌纖維收縮時產生的肌電信號。將測試部位進備皮后,并用用75%的醫用酒精進行脫脂消毒,將電極放置8個測試部位,分別為左側腓腸肌內側頭、左側腓腸肌外側頭、左側脛前肌、右側腓腸肌內側頭、右側腓腸肌外側頭、右側脛前肌、額部、腰部作為靜止對照,放置方向與肌肉纖維走行方向平行,并固定電極防止脫落。將電極貼好后,站立跑步機上,調至適合于患者的速度并無不適感后,觀察與動態表面肌電圖波形及頻率正常后,堅持30 s,并記錄3次測試結果,每次測試完成后休息3~5 min,每次截取5個肌肉激動周期進行分析。所有測試均有同一測試人員完成,在測試前由測試人員為受測者講解測試注意事項,并給予演示。

1.4 觀察指標 采用Delsys trigno自帶系統及SEMGProcessing1.2對所測得的數據進行初步處理后,得出sEMG的RMS值。疼痛評分采用視覺模擬疼痛量表(VAS)[7]作為疼痛評分,以10分法表示,分值范圍0~10分。0分為無痛,10分為劇烈疼痛,疼痛程度越重,VAS高分數越高。對患者首次治療前、首次治療后及末次治療后疼痛進行評分并記錄。治療有效為足跟壓痛的消失,VAS評分比基線降低至少50%,或VAS評分較基線下降4分[8]。

1.5 統計學處理 應用SPSS22.0統計軟件。計數資料以率表示(%),采用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示,時間節點比較采用獨立t檢驗,組間對比采用配對t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前后VAS評分比較 見表1。兩組患者在首次治療后、末次治療后的VAS評分與首次治療前比較顯著降低(P<0.05)。兩組患者在首次治療后與末次治療后的VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 兩組治療前后VAS評分比較(分,±s)

表1 兩組治療前后VAS評分比較(分,±s)

與本組首次治療前比較,?P<0.05。下同

組別治療組對照組末次治療后3.09±1.62*2.61±1.47*n 43 43首次治療前7.17±1.07 7.39±1.47首次治療后4.78±1.34*4.61±1.78*

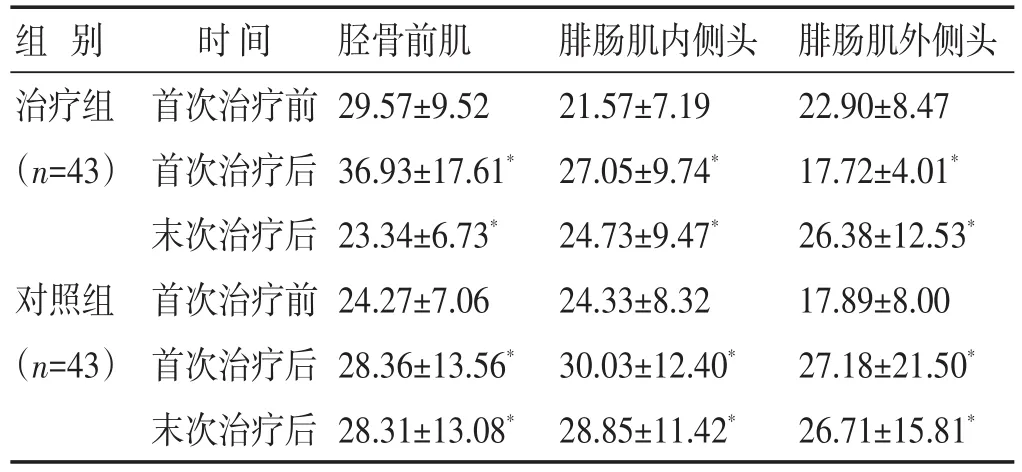

2.2 兩組治療前后RUS水平比較 見表2。對照組患者首次治療后脛骨前肌、腓腸肌內側頭、腓腸外側頭RMS均升高(P<0.05),治療組脛骨前肌、腓腸肌內側頭RMS值均升高(P<0.05),而腓腸肌外側頭RMS值降低(均P<0.05)。末次治療后對照組所有肌肉以及治療組的腓腸肌內側頭的RMS值均回落,且高于治療前(P<0.05);治療組脛骨前肌RMS低于治療前(P<0.05),而腓腸肌外側頭高于治療前(P<0.05)。在相同時間點比較兩組患者的脛骨前肌、腓腸肌內側頭及腓腸肌外側頭的RMS值差異無統計學意義(P>0.05)。

表2 兩組首次治療前后RMS水平比較(分,±s)

表2 兩組首次治療前后RMS水平比較(分,±s)

組別治療組(n=43)對照組(n=43)時間首次治療前首次治療后末次治療后首次治療前首次治療后末次治療后脛骨前肌29.57±9.52 36.93±17.61*23.34±6.73*24.27±7.06 28.36±13.56*28.31±13.08*腓腸肌內側頭21.57±7.19 27.05±9.74*24.73±9.47*24.33±8.32 30.03±12.40*28.85±11.42*腓腸肌外側頭22.90±8.47 17.72±4.01*26.38±12.53*17.89±8.00 27.18±21.50*26.71±15.81*

2.3 兩組臨床療效比較 見表3。兩組同時間點有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者在末次治療后有效率均高于本組首次治療后(P<0.05)。

表3 兩組臨床療效比較(n)

3 討論

PF的發病因素較多,如踝關節的背屈功能受限、足底壓力的異常、腓腸肌、小腿部肌肉異常收縮及跟腱的病變、長時間的行走及站立[9-13]。足底筋膜起始于跟骨結節前側,分為內側束,中央束和橫向束3個束,其中中央束向遠端延伸分為5個獨立的支帶,終止于2~5近節趾骨的基底部[14]。足底筋膜與跟骨骨膜相連續,并行成纖維帶與跟腱相連[15]。跟腱是由同側比目魚肌、腓腸肌內側頭、腓腸肌外側頭共同匯聚形成,Warren研究表明,跟腱病變是引起PF的高危因素[16]。Patel研究表明,83%的頑固性PF患者踝關節背屈受限[17],踝關節的這種改變與腓腸肌的緊張、萎縮密切相關,而后者一定程度上造成局部跟腱的緊張。這一系列的病理改變是足底筋膜為了維持正常的足弓形態,足底筋膜的縱向張力增加以形成對抗,在長期的代償機制下造成足底筋膜的損傷[18]。

關中李氏骨傷流派關節理筋手法是陜西中醫藥大學附屬醫院骨傷科陜西省首屆名老中醫李堪印教授創立,是將整體手法和局部手法相結合的一種正骨理筋手法。李堪印教授認為PF的發生與“筋”“骨”,腎主骨,肝主筋,筋附著于骨,肝腎虧虛,血不養筋,跌撲勞傷均可導致骨不正、筋不柔,日久不愈而發為本病。因此治療上主張以正骨理筋為主,對跟痛癥的治療提倡整體與局部相結合。關中李氏骨傷流派關節理筋手法治療目的是糾正患者不正常的下肢髖、膝、踝關節關系,恢復下肢正常力線,改善踝關節活動度。再通過局部手法松動下脛距關節改善踝關節活動度,松動足跗骨關節緩解跖筋膜張力,恢復足部相關肌肉、筋膜、韌帶間的結構關系以達到治療目的。

沖擊波是近年來專家所推薦治療PF的治療方式[6],沖擊波是通過止痛效應,機械壓力效應對PF產生治療效果[19]。大量研究表明[20-23]沖擊波對于PF有著明顯的治療效果,對于PF患者的疼痛癥狀及下肢活動有著明顯的改善。本次研究發現兩組患者在治療前腓腸肌內側頭有著明顯疼痛,在通過治療后疼痛癥狀得到了明顯改善,VAS評分降低。但我們在相同時間比較兩組患者的VAS評分無差異,這表明本次研究的手法與沖擊波在對于PF患者疼痛改善方面具有同等的療效。

RMS是對肌肉所產生的生物醫學信號及物理變化的集體電信號的表達,通常用時間函數來闡釋[24]。RMS為時域指標,它是一段時間內動態表面肌電圖所有振幅的均方根值,反映神經放電的有效值,是評估肌張力的有效指標[25],間接反映了肌肉收縮力的大小[26]。PF的形成與腓腸肌、跟腱、踝關節的異常有著密切的聯系,肌骨前肌與腓腸肌作為一對拮抗肌,是維持踝關節背伸與跖屈的關鍵。由于PF患者足底部疼痛、腫脹及炎性反應,使神經中樞反映性阻止肌肉活化,導致下肢肌肉收縮程度減低[27]。本次研究運用表面肌電技術發現兩組患者治療后脛骨前肌、腓腸肌內、外側頭的RMS值均升高,僅有治療組的脛骨前肌RMS值降低。這可能是由于治療后改變了局部肌肉張力,使局部肌肉的振幅變大,肌肉的振幅越大,收縮越強,收縮所用的時間也就越長,減緩了肌肉的收縮速度[28]。這也可能是隨著RMS值的變化,使VAS評分的減低原因,也進一步證實了肌張力的大小與患者的疼痛程度具有相關性[29]。同時發現兩組患者脛骨前肌、腓腸肌在治療后的運動過程中肌肉力量明顯增強,肌肉收縮力較治療前明顯改善,肌肉在運動過程中的更具有協調性。也進一步證實了PF的產生可能是由于下肢肌肉的肌張力異常改變及下肢局部力的不平衡所導致。并且我們在相同時間點比較兩組患者脛骨前肌、腓腸肌內側頭、腓腸肌外側頭的RMS值均無差異性,說明本次研究手法與沖擊波在對PF患者肌肉肌張力、肌肉收縮能力改善具有同等療效。

綜上所述,關中李氏骨傷流派關節理筋手法與沖擊波對PF有著同等治療效果,治療后,脛骨前肌、腓腸肌在運動過程中肌肉力量明顯增強,肌肉收縮力較治療前明顯改善,肌肉在運動過程中的更具有協調性。首次治療后治療組的腓腸肌外側RMS值降低,末次治療后脛骨前肌RMS值低于首次治療前,出現這種現象的原因可能是由于樣本量太小,治療時間及觀察時間較短,有待于進一步的臨床研究。