消腫膏聯合中醫正骨手法治療老年橈骨遠端骨折療效觀察

汪志炯 李國棟 華 臻

(江蘇省無錫市中醫院,江蘇 無錫 214071)

橈骨遠端骨折是指橈骨下端關節面3 cm以內的骨折[1]。老年橈骨遠端骨折作為老年人常見的上肢骨折,多為老年人摔倒時身體應激保護以手掌撐地從而發生[2],以老年女性居多。根據骨折類型分為伸直型、屈曲型,波及關節面[3],以伸直型占多數。橈骨遠端在密質骨與松質骨交界處容易發生骨折,尤其是骨質疏松患者風險更大[4]。如因治療失當導致關節功能不完整,例如關節畸形、疼痛、活動受限,勢必影響患者生活質量。當前治療分為手術治療和保守治療。手術治療雖骨折復位良好,可早期功能鍛煉,但有腕關節粘連、骨折不愈合[5]的可能。隨著老齡化社會的到來,該類骨折多為老年人,且大多合并基礎疾病,有一定手術風險。實際臨床上更多老年患者愿意接受以手法復位聯合夾板固定的傳統療法,一般腫脹疼痛消除較慢,康復鍛煉開展時間較晚,對醫生手法能力要求較高[6]。消腫膏作為“劉氏骨傷”重要傳承之一,具有活血止痛、消除腫脹以及促進骨折愈合的療效功效。筆者所在醫院運用消腫膏聯合中醫正骨手法治療橈骨遠端骨折取得滿意療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 1)診斷標準:參照《中醫病證診斷療效標準》[7],有外傷史,多為間接暴力所致;傷后腕關節周圍腫脹,疼痛,前臂遠端畸形,壓痛明顯,腕臂活動功能障礙;X線攝片檢查可明確診斷。2)納入標準:符合上述診斷標準;年齡≥55歲;骨折分型為參考AO分型中A、B型;所有患者及家屬均簽署知情同意書;經醫院倫理委員會批準。3)排除標準:對外用膏藥過敏者;患者依從性較差,無法配合完成該試驗者。

1.2 臨床資料 選取2018年1月至2019年5月筆者所在醫院收治的老年橈骨遠端骨折患者90例,按隨機數字表法分為對照組和治療組各45例。對照組男性14例,女性31例;年齡63~85歲,平均(68.84±6.38)歲;左側骨折者25例,右側骨折者20例。治療組男性17例,女性28例;年齡61~80歲,平均(66.79±8.13)歲;左側骨折者21例,右側骨折者24例。兩組性別、年齡、骨折部位等方面比較,差異均無統計學意義(均P>0.05)。

1.3 治療方法 對照組以“劉氏骨傷”手法整復和常規藥物治療,患者取平臥位或坐位。患側肩部外展90°,囑患者深呼吸,盡可能放松減少肌肉對抗,術者與兩助手位于患側,一助手雙手握前臂近端,一助手雙手分別抓住患肢大小魚際,兩助手對抗拔伸牽引,維持約1 min后,待骨折端完全牽開,重疊和嵌插移位得到糾正。中醫特色手法“骨欲合先使其分離,筋出槽,旋轉折頂使其合”,使骨折復位,糾正骨折短縮成角、橈偏或掌背側移位,以求最大限度地恢復正常的掌傾角及尺偏角[8]。整個復位過程時刻把握“方向準、著手輕、固定穩、牽引長”原則。助手維持牽引的狀態下,以紙質夾板結合壓墊固定。治療組在對照組基礎上給予筆者所在醫院院內制劑“劉氏骨傷”之消腫膏(蘇藥制字Z04000200)外敷,5 d換藥1次。消腫膏藥物構成:生川烏30 g,生草烏30 g,芙蓉葉30 g,天花粉30 g,生梔子30 g,紫荊皮30 g,蒼術30 g,生大黃20 g,黃柏20 g,生半夏20 g,姜黃20 g,白芷20 g。以上藥物共研磨,用甘油、滑石粉調和后根據患處大小,將藥膏涂在棉料上,厚度約6 mm,用絲錦紙遮蓋,再用繃帶綁扎或膠布固定,可在調整固定夾板時候換藥,一般5~7 d左右見效。囑患肢抬高,加強指間、掌指等功能鍛煉,醫師每天檢查患肢腫脹情況,包括肢端血循、局部皮膚有無張力性水泡、潰瘍等,及時調整夾板松緊度。如有無張力性水泡、潰瘍應做相應處理并停止外敷藥。治療后1周、1個月、2個月予門診復查X線,明確骨折愈合情況,必要時再次復位固定。夾板固定時間4~6周,視骨折愈合情況決定拆除夾板時間。

1.4 觀察指標 1)參照文獻[9]中外傷性骨折癥狀分級量化表,對患者的中醫臨床癥狀進行評分。區分級別為無癥狀、癥狀輕微、癥狀中等、癥狀嚴重,分別對應0分、2分、4分、6分。比較兩組治療前及治療后1周中醫癥狀的變化情況。2)掌傾角、尺偏角和橈骨高度等影像數據在手法復位1周后、1個月、2個月隨訪時完成。3)療效根據Sarmiento等[10]改良的Gartland-Werley評分系統進行評定,按照評分分4個等級,其中優為0~2分,良為3~8分,可為9~20分,差為21分以上。

1.5 統計學處理 應用SPSS20.0統計軟件。計量資料以(±s)表示,采用t檢驗。計數資料以(%)表示,采用χ2檢驗。等級資料采用秩和檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前后中醫臨床癥狀評分比較 見表1。治療組治療1周后疼痛、腫脹、瘀斑、肢體萎軟等評分與治療前比較均降低(均P<0.05);對照組治療1周后疼痛、腫脹、瘀斑、肢體萎軟等評分與治療前比較,差別均不大(均P>0.05)。治療1周后,治療組疼痛、腫脹、瘀斑、肢體萎軟等評分均低于對照組(均P<0.05)。

表1 兩組治療前后中醫臨床癥狀比較(分,±s)

表1 兩組治療前后中醫臨床癥狀比較(分,±s)

與本組治療前比較,?P<0.05;與對照組同時間段比較,△P<0.05。下同

組別治療組(n=45)對照組(n=45)時間治療前治療1周后治療前治療1周后疼痛4.25±0.56 2.26±0.51*△3.86±0.48 3.54±0.46腫脹3.98±0.65 2.42±0.44*△3.56±0.54 3.12±0.35瘀斑3.48±0.29 2.38±0.36*△3.65±0.21 3.24±0.52肢體萎軟3.91±0.46 2.64±0.34*△3.82±0.36 3.65±0.36

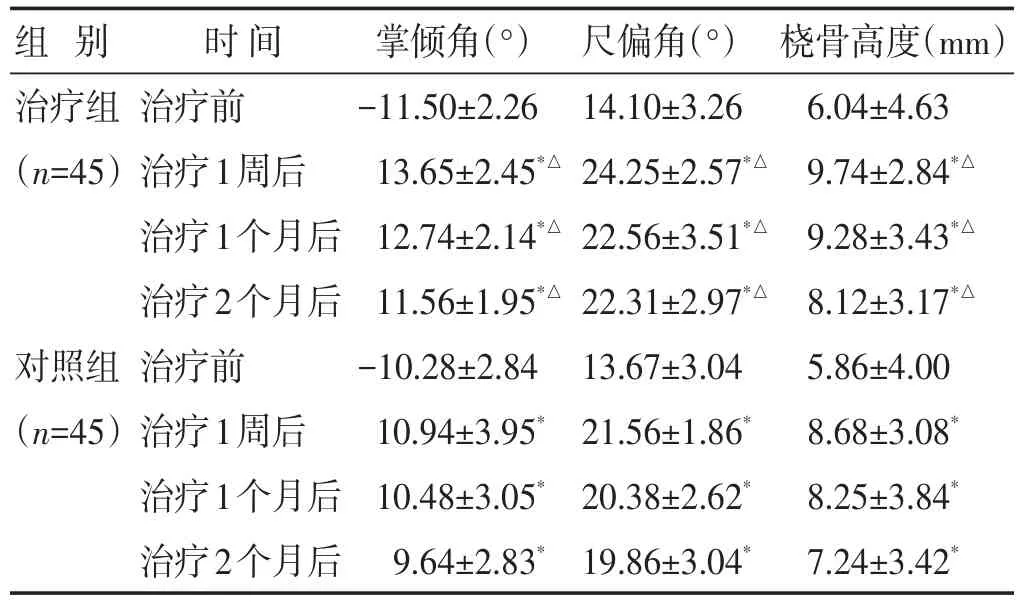

2.2 兩組治療前后掌傾角、尺偏角和橈骨高度比較見表2。治療1周、1個月、2個月后,兩組掌傾角、尺偏角和橈骨高度,均較治療前明顯改善(均P<0.05),且治療1周、1個月、2個月后,治療組掌傾角、尺偏角和橈骨高度改善均優于對照組(均P<0.05)。

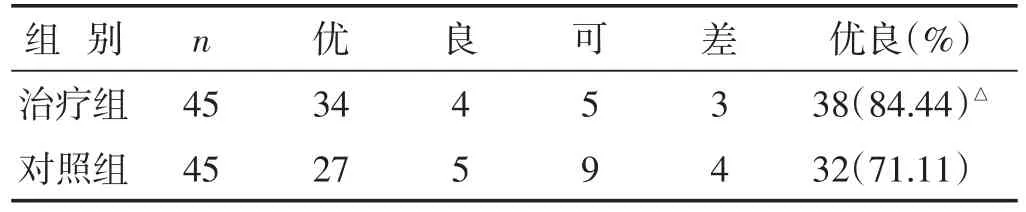

2.3 兩組總體療效比較 見表3。治療組總有效率高于對照組(P<0.05)。

表3 兩組治療前后掌傾角、尺偏角和橈骨高度比較(±s)

表3 兩組治療前后掌傾角、尺偏角和橈骨高度比較(±s)

組別治療組(n=45)對照組(n=45)時間治療前治療1周后治療1個月后治療2個月后治療前治療1周后治療1個月后治療2個月后掌傾角(°)-11.50±2.26 13.65±2.45*△12.74±2.14*△11.56±1.95*△-10.28±2.84 10.94±3.95*10.48±3.05*9.64±2.83*尺偏角(°)14.10±3.26 24.25±2.57*△22.56±3.51*△22.31±2.97*△13.67±3.04 21.56±1.86*20.38±2.62*19.86±3.04*橈骨高度(mm)6.04±4.63 9.74±2.84*△9.28±3.43*△8.12±3.17*△5.86±4.00 8.68±3.08*8.25±3.84*7.24±3.42*

表3 兩組總體療效比較(n)

3 討 論

《世醫得效方》提出“手掌根出臼”病名,又名手腕失落,明確指出該病主要是由于跌撲損傷造成的。《仙授理傷續斷秘方》[11]提出“凡手骨出者,看如何出,若骨出向左,則向右邊撥入;骨向右,則向左邊撥入”。這與現代醫學所提出“折頂、擠按”基本原理相同。中醫學認為,當外來暴力導致骨斷筋傷,血溢脈外,氣隨血行,故氣血不通,運行不暢,不通則痛,不榮則痛,故骨折患者疼痛程度較重。《素問·陰陽應象大論》云“氣傷痛,形傷腫”,故為腫痛。所以治療骨折疾病早期要以行氣活血、消瘀通絡為主。血行則氣有所歸,氣歸則經脈通暢,氣血各司其職,達到續筋接骨,骨正筋柔。

現代醫學研究認為,隨著人口老齡化的到來,橈骨遠端骨折其發病率約占急診骨折患者的17%[12]。老年患者低能量的損傷就可以導致橈骨骨折,普遍以粉碎性骨折為主,且關節穩定性差[13]。此外,腕關節周圍以骨結構、關節囊、韌帶、肌腱為主,缺少有力軟組織保護,外力可直接作用腕關節相關結構,因缺少必要緩沖條件,極易導致骨折[14]。橈骨遠端骨折治療目的以骨折復位、固定,同時促進腕關節功能的恢復為主[15]。相關研究表明[16],鋼板螺釘內固定可通過切開復位,達到骨折解剖復位,同時鋼板的堅強固定為骨折修復提供了穩定的結構,可以使患者盡早地恢復功能鍛煉,避免了關節僵硬、肌肉萎縮[17]。但手術易致腕部肌腱粘連,甚至并發關節僵硬等[18]。老年患者年齡偏大,骨質疏松患者居多,螺釘把持力不足時極易發生鋼板移位、退釘、斷釘等并發癥。此外術后感染風險、骨折移位或二次手術等都加重了患者的心理和經濟負擔。

筆者認為對老年橈骨遠端骨折首選保守療法。中醫正骨手法操作簡便,不僅可以早期骨折復位固定,而且可隨時調整夾板松緊度,保持骨折斷端的穩定性,避免了傳統石膏固定帶來的石膏松動造成骨折移位,同時夾板的輕巧便捷方便患者盡早進行功能鍛煉。“劉氏骨傷”提出治療骨折的過程中提出:損傷治從局部,注重整體觀念,將疾病看作一個完整的病理過程,針對骨折治療主張早期活血化瘀、通絡止痛,后期注重補益氣血,加強功能鍛煉。

“劉氏骨傷”首創外敷膏藥消腫膏具有清熱消腫、抗炎止痛、行氣活血的功效。主治外傷引起急性腫痛、骨折脫臼等[19]。消腫膏主要由“乳香、川烏、草烏等多味中藥混合而成,作為祖傳膏劑經過數十年的臨床實踐,在外傷急性期的處理方面,療效滿意。尤其是傷科急癥方面,在緩解疼痛、促進血液循環、消除腫脹、活血通絡等方面療效顯著。通過對比兩組中醫臨床癥狀可以發現,在骨折早期給予消腫膏外敷可明顯緩解骨折早期臨床癥狀,達到通經絡,續筋骨的目的。

綜上所述,消腫膏聯合中醫正骨手法治療老年性橈骨遠端骨折在活血消腫止痛、促進骨折愈合、提高腕關節骨折臨床療效方面具有重要意義。