從《中華醫典》探討中風神昏的用藥特點?

丁敏芮 邵田娛 邵婧怡 徐斌彬 張懷波 金竹青△

(1.浙江中醫藥大學,浙江 杭州 310053;2.美國伊利諾伊大學芝加哥分校精神病學系,酒精表觀遺傳學中心,美國 芝加哥 60612)

目前中風病的治療關鍵在于急性期,急性期的治療與疾病預后及康復有著密切的關系,且中西醫結合在中風病急性期的治療優勢明顯[1]。中風神昏多發生于中風急性期,因此本研究通過搜集《中華醫典5.0》所含中風神昏處方,運用頻數、因子、聚類等數理統計方法和關聯規則等數據挖掘方法,對藥物使用頻次、類別頻次、常用藥對、因子載荷及分類等進行統計分析,探尋先賢純中藥治療此癥的遣方用藥特點及治則治法,以冀為臨床用藥及中藥現代研究提供思路。

1 資料與方法

1.1 數據來源 本研究方劑來源為《中華醫典5.0》數據庫,檢索詞限定為2類。第1類為“神昏”“昏憒”“迷蒙”“神識昏蒙”“神志恍惚”“神識恍惚”“心神恍惚”“神思恍惚”“恍惚不安”,第2類為“中風”“卒中”“偏枯”“風 痱 ”“ 薄 厥 ”“ 大厥 ”“ 煎 厥 ”“喑 痱”“ 大 風 ”“ 仆倒 ”“ 擊仆”“仆擊”“身偏不用”“風癔”,用AND關系詞連接。即主治中包含有上述2類中一個或多個檢索詞的所有方劑。共收集規范處方160首,涉及藥物304味,囊括文獻100篇。

1.2 選取標準 納入標準:方劑主治中有上述檢索詞之一或數個;方藥完整;為《中藥學》[2]《中藥大辭典》[3]或《中華本草》[4]所收錄的中藥;同名異藥方。排除標準:異名同藥方劑;外用方;藥物性味歸經不明確且總頻次小于5次。

1.3 數據標準化 將依上述標準納入后的方劑,用Excel軟件錄入其方名及出處。以中國中醫藥出版社第9版《中藥學》教材、《中藥大辭典》(2006年版)和《中華本草》(1999年版)為基準,參考相關領域專家意見,將納入方劑對應的中藥進行藥名標準化。如官桂、桂心統一為肉桂,天蟲、白僵蠶統一為僵蠶。并對方劑所含藥物進行布爾變量賦值,此藥物出現即為“1”,沒有出現即為“0”。

1.4 數據管理與統計分析 本研究采取雙人雙機獨立處理的方法,所有數據均由專業人員統一錄入、分析、處理,建立“中風神昏數據庫”。通過SPSS Statistics25及SPSS Modeler18.0軟件進行頻數、因子、聚類等數理統計分析及關聯規則等數據挖掘,以獲取高頻藥物、強關聯藥對、聚類分析樹狀圖、因子分析碎石圖等信息,用于配伍特色及治則治法探究。

2 結果

2.1 藥物頻數分析 見表1。本研究共收錄160首處方,通過藥物頻數分析,涉及頻次較高的中藥(頻次>18次)32味,其中頻率>20%的中藥18味,分別為防風(72次)、生姜(61次)、酒(57次)、附子(56次)、麻黃(53次)、肉桂(51次)、川芎(50次)、朱砂(46次)、獨活(45次)、人參(44次)、麝香(44次)、蜜(42次)、天麻(38次)、牛黃(36次)、薄荷(35次)、天南星(35次)、炙甘草(34次)、羌活(34次)。

2.2 藥物類別頻數分析 見表2。本研究共收錄305種中藥,依據中國中醫藥出版社第9版《中藥學》分為20類,其中非教材收錄藥物統一歸為其他類。藥類頻次>1 000次的中藥類別為解表藥(367次)、補虛藥(284次)、平肝息風藥(176次)、化痰止咳平喘藥(148次)、祛風濕藥(127次)、化痰止咳平喘藥(1 006次)。藥味比前5位的藥類為補虛藥(8.52%)、清熱藥(7.20%)、活血化瘀藥(4.73%)、解表藥(4.73%)、化痰止咳平喘藥(4.36%)。可見,藥類頻次和藥味比分布具有一定相關性。

2.3 高頻藥物關聯規則分析 見表3。將已建立的“中風神昏數據庫”進行基于Apriori算法的關聯規則分析,按照符合置信度>0.7、支持度>0.1的關聯規則,共得強關聯配對方式40種。其中,滿足最小置信度=0.7后,支持度前5位的藥對為麻黃-防風,肉桂-防風,獨活-防風,麝香-牛黃,牛黃-麝香。支持度前5位的3味藥組為防風-肉桂-麻黃,麻黃-肉桂-防風,防風-川芎-麻黃,麻黃-川芎-防風,麝香-牛黃-朱砂。

表1 中風神昏常用藥物頻數分析表(頻次>18次)

表2 中風神昏方劑藥物分類頻數分析表

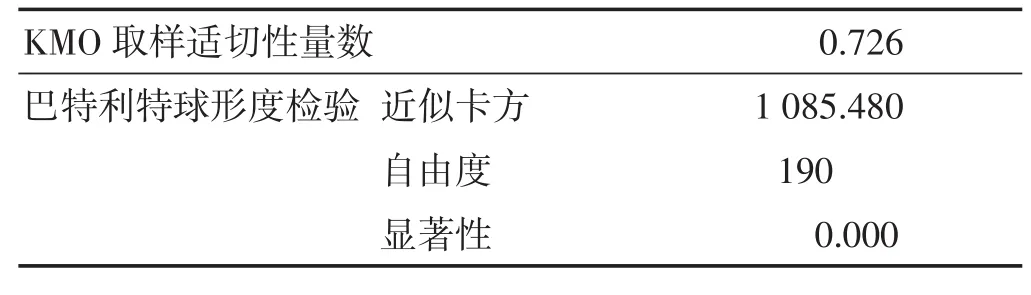

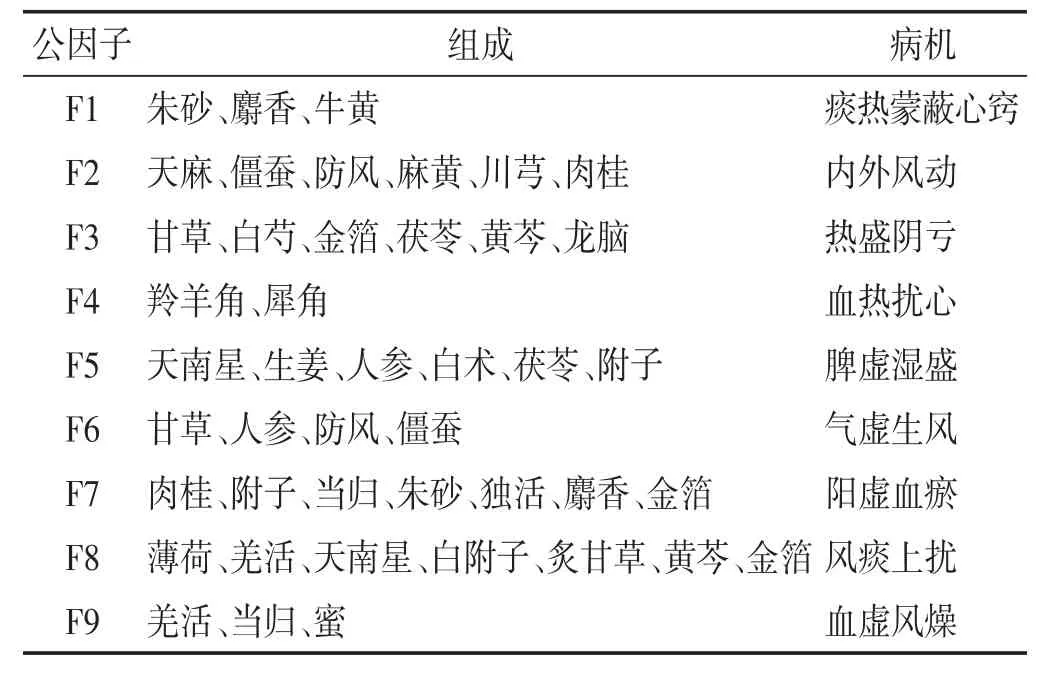

2.4 高頻藥物的因子載荷及分類 選擇前30味高頻藥物進行因子分析,結果顯示:Kaiser-Meyer-Olkin統計量為0.726>0.6,表明變量相關性較強,數據適合進行因子分析;Bartlett的球形度檢驗近似卡方值為1 085.480(P<0.05),拒絕變量間獨立性的假設,適合進行因子分析(見表4)。進行主成分分析后,碎石圖提示可提取出9個公因子(見圖1),公因子分布情況如表5所示。以藥測證,可知中風后神昏的主要病機多為痰熱蒙蔽心竅、內外風動、熱盛陰虧、血熱擾心、脾虛濕盛、氣虛生風、陽虛血瘀、風痰上擾、血虛風燥。

表3 中風神昏方劑藥物組成關聯分析表

圖1 高頻藥物的因子分析碎石圖

表4 KMO和巴特利特檢驗表

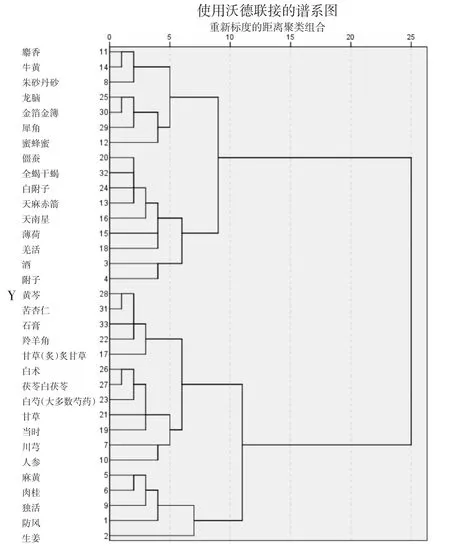

2.5 高頻藥物的聚類分析 對頻次>18次的33味高頻藥物進行系統聚類分析,在方法上采用沃德聯接。根據聚類樹狀圖所示,將20味高頻藥物分成4類時,其分散性較好,且藥物間關系緊密,符合臨床實踐經驗。C1方為麝香、牛黃、朱砂、龍腦、金箔、犀角、蜜,C2方為僵蠶、全蝎、白附子、天麻、天南星、薄荷、羌活、酒、附子,C3方為黃芩、杏仁、石膏、羚羊角、炙甘草、白術、茯苓、白芍、甘草、當歸、川芎、人參,C4方為麻黃、肉桂、獨活、防風、生姜。見圖2。提示開竅醒神、化痰息風、清熱益氣健脾、解表祛風為治療中風神昏的常用治則治法,4組聚類方為中風神昏隨證化裁的常用藥物群。

表5 高頻藥物的公因子分布表

圖2 中風后神昏方劑藥物聚類分析樹狀圖

3 討論

中風因其發病快速如風、如矢之中的而得名,相當于西醫腦卒中范疇[5],其急性期可分為急性缺血性腦卒中及急性腦出血[6]。通過對比古今醫家論治中風急性期的用藥特色,可得到古今遣方用藥聯系與差異,從而為現代醫家臨床辨治中風病急性期及中藥藥理研究提供參考。藥物頻數分析結果對比可見,先賢治療中風急性期常用防風、生姜、酒、附子、麻黃、肉桂、川芎、朱砂等藥物,與現代急性缺血性腦卒中治療常用藥物川芎、大黃、天麻、地龍、丹參、赤芍、甘草、石菖蒲、膽南星等[7],急性腦出血治療常用藥物大黃、三七、石菖蒲、水蛭、丹參、鉤藤、牛膝、膽南星等[8]具有顯著差異。藥物關聯分析結果對比可見,先賢常配伍應用開竅醒神、解表祛風藥治療中風急性期,與現代急性缺血性腦卒中治療以活血、補血藥為核心[7],急性腦出血治療以平肝潛陽、息風化痰藥為主[8]具有顯著差異。藥物聚類分析結果對比可見,古代中風急性期與現代急性缺血性腦卒中均見風痰并治,重視全蝎、僵蠶等蟲類藥物息風止痙之效,其中先賢常配伍白附子、天南星、天麻等息風化痰之品,而現代醫家常配伍半夏、白術、茯苓等健脾燥濕之品[7];古代中風急性期與現代急性腦出血治療均重視醒腦解毒的治則治法,常用牛黃、水牛角、朱砂等清熱解毒、鎮驚安神之品,然先賢常配伍麝香、金箔以開竅醒神,現代醫家常配伍虎杖以清熱利濕[8]。

因此,對比分析古今醫家論治中風急性期的用藥特色具有一定價值,可為現代醫家立法組方提供參考,茲舉兩點,以供討論。

3.1 開竅醒神藥物的配伍 查閱文獻可知,清熱開竅治法仍為現代醫家所重視,如北京市名老中醫孔嗣伯先生在臨床治療中風病急性期時多用醒神開竅方[9]。然而現代臨床較多應用犀角、羚羊角、牛黃等寒涼藥物以清熱豁痰開竅[10],而忽視了麝香、龍腦、朱砂等芳香走竄、清香宣散之品,提示現代醫家應重視芳香宣散、開竅醒神藥物的應用,或收較好療效。且現代藥理研究證實,麝香、冰片、朱砂等芳香開竅藥可通過影響神經遞質、抑制P-糖蛋白、調節一氧化氮水平、抗炎、抗自由基損傷等多方面調節血腦屏障通透性,發揮腦保護作用[11-12]。

3.2 腦腸同病理論與調暢氣機治則的應用 本研究聚類所得C3方由杏仁、石膏、黃芩等藥物組成,治以暢達氣機、清熱瀉火,現代未見廣泛應用,可提示現代醫家辨治中風急性期應重視氣機閉塞之病機,加減應用C3方或可增效。臨床研究表明,中風急性期患者95%以上有腑氣不通便秘癥狀[13],“腦腸同病”為中風急性期的重要特征,中風病情嚴重程度與腑實便秘相關是中西醫學的共識[14]。因而腑實便秘實乃中風急性期患者亟須解決的問題,通泄大便對于治療中風神昏具有積極意義。唐宗海《醫經精義·臟腑之官》有云“大腸之所以能傳導者,以其為肺之腑,肺氣下達,故能傳導”。肺與大腸相表里,杏仁促使肺氣肅降,可推動糟粕下行,有利于大腸的傳導[15]。此外,杏仁具苦則下氣、潤則通秘之性,亦可通泄腑實。同時現代胃腸神經病學研究發現,胃腸道與中樞神經系統通過腦-腸軸相互關聯,腦-腸軸作為腦腸互動的樞紐,是臨床從腦治腸及從腸調節腦功能的基礎[16]。通泄大便可增強胃腸蠕動,調節腦腸肽水平,而腦腸肽對中樞神經系統的生理病理過程發揮重要的調控作用,因此從現代基礎研究角度亦可證實調暢氣機對于治療中風神昏具有積極作用。

本研究通過搜集《中華醫典5.0》所含中風神昏處方,運用頻數、因子、聚類等數理統計方法和關聯規則等數據挖掘方法,對藥物使用頻次、類別頻次、常用藥對、因子載荷及分類等進行統計分析,探尋先賢純中藥治療此癥的特色經驗,強調芳香輕宣、開竅醒神藥物的運用,提示現代治療中風急性期或應重視暢達氣機、清熱瀉火的治法,以冀為臨床用藥及中藥現代研究提供思路。