淺析山區公路路線設計的基本思路與原則

范偉

摘? 要:隨著國家西部大開發的不斷深入,西部地區公路得到前所未有的發展,區域路網不斷完善,人民的生活得到極大的改善。西部地區地形主要以山區為主,針對地形地貌復雜的山區公路選線困難問題,以“烏蒙山水潦鄉至二郎鎮農村扶貧公路建設工程”為實例,通過分析該公路的路線方案、技術指標以及路線與自然環境的和諧搭配等因素,提出山區公路路線設計的思路與原則。

關鍵詞:山區公路? 路線設計? 基本特點

中圖分類號:U412 ? ?文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2020)02(c)-0037-02

西部地區地形主要以山區為主,具有地形地貌復雜、地質狀況多變等特點,導致路線線型設計復雜。該文以瀘州市古藺縣烏蒙山水潦鄉至二郎鎮農村扶貧公路建設工程(椒園鄉沙田水庫至大田坳段)總體路線設計為例,重點討論山區公路路線設計思路與原則。

該項目原有公路總長約8.3km,路基寬為3~4.5m,無路面,為等外級公路,原路平縱面線型較差,最大縱坡達到15%~21%。經重新選線設計后,公路狀況得到極大的改善,改建后路線全長10.92km,全線為四級公路技術標準,設計速度為20km/h,路基寬度6.5m,瀝青混凝土路面。

1? 山區公路設計思路的方向

山區公路的設計思路中國家公路建設的現狀和未來趨勢。優秀的設計思路能夠為其他地區的建設帶來重要意義[1]。一帶一路倡議發起以來,越來越多的文化、物品流入國內,國內的公路建設也越發的被引起重視,也使得公路設計技術和理念又一次變成了探討的熱點。可持續發展觀念是公路建設的重要節點,承擔著山區公路的安全以及當地生態保護措施。

(1)大數據下智慧化的山區公路建設。

基于大數據互聯網時代下,信息共享顯得尤為重要。例如,山區公路建設中最容易遇到的就是路基問題,路基挖方邊坡方面,未嚴格按照地址分層條件進行邊坡坡率的調整,常常以一個坡率到頂,導致邊坡垮塌問題頻發;而針對填方路基,經常由于未分層碾壓或者換填深度不夠引起地基承載力不足等導致路基產生不均勻沉降。通過對這些常見問題的計算調整,將調整成果變成實際數據運用到其他相似工程中,因此可以利用地理訊息的整合完整度能夠大力推行智慧化的山區公路建造。它能夠依據數據的支撐,加快建設速度,為城鄉綜合能力提供有力的資源保障;為大眾服務提供資源分析;為社會的公眾秩序提供安全監視;為智慧化的建造供應了全方位的支持。

(2)提升大眾服務質量。

智慧化、信息化的信息建設離不開地理訊息的支撐與服務,其內容面向的人群層次眾多,提供的資源具有權威和準確性,而以資源時效性的原則更為廣大的受眾提供了參考文獻,針對山區公路的設計理念來講,必須要契合人與自然的關系,以綠色為發展方向,因為山區公路的建設勢必是要進行一些正當的破壞,要適當地為當地居民正常生活提供有力的保障。這些工作的開展也必須記錄在案,通過逐步完善和發展為公共服務的提升做巨大的貢獻,為當下的資源矛盾提供了科學的解決途徑和平臺,給予各層次、各領域、不同身份的受眾的需要。因此提升大眾服務質量的同時還為山區建設的注入了新的機遇,提高了智慧化,為企業、個人、社會的結構起到了調整作用。

2? 山區公路總體路線設計原則

(1)堅持以人為本,樹立安全至上的理念[2]。

行車安全是公路設計以人為本的前提和保證。該項目的越嶺段受地形控制,平均縱坡大,部分路段有長大縱坡,設計要求用運行速度對設計視距和超高等安全指標進行檢驗。

(2)堅持公路與自然和諧共處,保護自然環境的理念[2]。

樹立“重保護、少破壞、強恢復”的理念,做到最大限度地保護、最小程度地破壞、最強力度地恢復。加強對路線沿線自然環境調查研究。

(3)堅持走可持續發展之路,樹立資源節約理念[2]。

它包括土地資源、自然資源、社會資源等。工程路線所在地區,自然生態環境脆弱,建設要考慮沿線河流的水資源保護,減少森林、農田的占用。

路線平面設計中技術指標應協調、均衡,縱面設計盡可能減少或減短長大縱坡,避免車輛加減速和制動頻繁,以減少能耗和廢氣排放,為“節能、減排”的國策做出貢獻。

(4)堅持質量第一,樹立讓社會滿意的理念[2]。

高質量的公路工程項目,是我們追求的目標。公路交通是項目區的主要交通方式,公路選線應遵循“不緊不疏”的原狀,路線要盡可能地連接更多的鄉村和通過農牧區,以改善項目區交通運輸落后的面貌,方便沿線居民出行。但要避免過分靠近鄉鎮和敏感的環境區域,避免妨礙居民的溝通往來、農業和水資源利用,避免大規模的拆遷。

(5)堅持合理選用技術指標,樹立設計創新的理念[2]。

在滿足安全性、功能性條件下,靈活運用技術指標,對路線進行多方案比選。充分考慮與當地自然和人文景觀的協調,使山區公路建設與自然景觀實現完美結合。

3? 山區公路路線設計原則

以該項目路線設計為例,該項目位于四川盆地最南緣向貴州高原過渡地帶,主要為構造剝蝕低山地貌。在該種地形地貌條件下,該項目選線原則有以下兩點。

(1)盡量利用既有道路,避免對山體造成新的破壞。

經過多年的建設和使用,原有公路路基已基本穩定,工程病害也已基本暴露,盡量利用老路可減小工程實施對環境的破壞,因此,從方便交通,降低工程造價和施工難度、縮短施工工期,減少工程隱患目的出發,有條件的路段,一般以利用原路改建為主。該項目測設時,對全線老路進行了詳細測量,并對老路平縱技術指標進行了綜合分析,確定利用段落。

(2)因地制宜,合理采用標準。

勘察設計從實際出發、量力而行,合理掌握技術標準。勘測過程中始終貫徹了以下原則。

①在不明顯增加工程造價、不誘發新的地質災害的前提下,盡量采用較高線形指標。

②困難地段,適當降低路線個別技術指標,以降低工程造價和公路施工難度,減少后期養護維修費用,提高公路抗災能力。

③根據項目實際情況,做到技術可行,因地制宜,注重工程的經濟的合理性。

4? 山區公路路線設計的應對措施

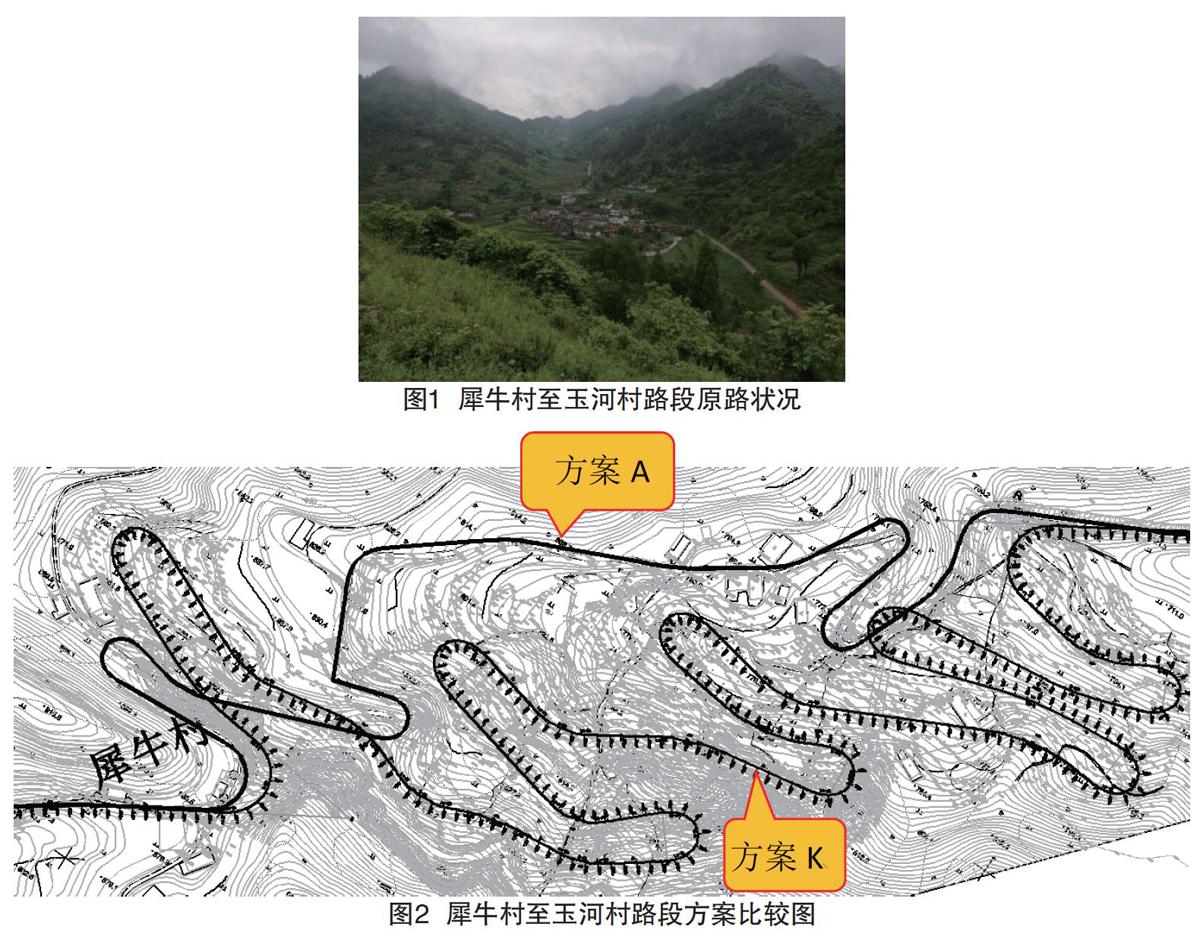

以該項目其中一段路(犀牛村至玉河村路段)為例,該段公路為越嶺線,老路長2.0km,該段主要為越嶺線,地形陡峻,路線可利用地形窄,該段高差205.746m,老路平均縱坡為10.3%,局部最大縱坡20.4%,嚴重超標。

針對該段道路,設計上提出推薦方案K和老路方案A兩個方案進行同精度比較,比選里程約長3.0km。

A案完全利用老路,可減少占地,但由于原有公路平面線型較差,且最大縱坡達到20%,明顯不能滿足本項目技術要求,對沿線居民安全出行得不到本質上的改善。故針對此類情況,提出推薦方案K,因地制宜,順應地形地貌,合理采用回頭曲線、S型曲線等多種線性相結合的方式,有效改善原路平總面線型。

該項目經過反復調整優化后,平曲線最小半徑為15m(回頭曲線),最小豎曲線半徑凸型為100m,凹型為100m,新建段最大縱坡9%,均滿足四級路技術要求,相較原老路的狀況,路線各項標準得到明顯改善。在滿足規范的同時,盡可能采用較低標準細化每一條線、每一個點的布設,盡量貼合原地形地貌展線,才能保證山區公路建設的安全性、經濟性與可實施性。

5? 結語

綜上所述,山區公路路線的設計難度大,任務重,影響因素眾多。因此,該文結合工程實例,重點探討了山區公路總體路線設計的理念、原則和應對措施,為類似工程提供一定的參考經驗。

參考文獻

[1] 何勇成,杜欣,倪治福.關于山區公路路線設計與質量控制的分析[J].城市建筑,2017(5):289.

[2] 交通部公路司.新理念公路設計指南(2005版)[M].北京:人民交通出版社,2005.

[3] 李洪.山區公路路線設計的基本特點與思路[J].黑龍江交通科技,2017,40(11):31.