科學現(xiàn)象教學的思維進階路徑

莫春榮 李福利

【摘 要】小學科學現(xiàn)象教學從問題的提出、探究到問題解決都指向思維的培養(yǎng),變知識主線為問題主線,采取“問題凝練”策略,促進知識學習向思維發(fā)展轉(zhuǎn)化。挖掘探究活動的本質(zhì)內(nèi)涵,以“學習單”和“U形學習”為學習支架,聚焦結構化思維,變“淺層學習”為“深度學習”;以“深度課堂四特征(內(nèi)容、過程、方式、結果)”為評價導向,關注與提升學生的思維效能和思維品質(zhì)。

【關鍵詞】小學科學 思維進階 現(xiàn)象教學 深度學習 U形學習

“現(xiàn)象教學”源自芬蘭,即基于現(xiàn)象(主題)的教學,指按照某一現(xiàn)象或主題來實現(xiàn)跨學科的主題教學。小學科學現(xiàn)象教學是從某一科學現(xiàn)象(科學問題)出發(fā)、以問題為主線展開的科學探究教學活動。無論是傳統(tǒng)教學還是現(xiàn)代教學,所有的學習都繞不開“學什么、怎么學、學得如何”三個元素,與之相對應,“問題、活動、評價”是教學設計的基本元素,我們把它們稱為課堂教學的三塊基石。

一、學什么—問題聚焦思維的激發(fā)

對于學什么,傳統(tǒng)型教學往往指向知識傳遞,是 “教教材”,即教學注重知識的識記,學生獲得的是記憶、理解、應用等低階思維能力。以問題為主線的現(xiàn)象教學指向的是問題,是“活化教材”,通過圍繞問題展開一系列的探究活動,學生收獲的是對知識的分析、綜合、評價、創(chuàng)造等高階思維能力。

現(xiàn)象教學采取“問題凝練”策略來解決“學什么”的問題,以問題為主線,促進思維發(fā)展。激發(fā)思維的兩條基本路徑是生活現(xiàn)象引入和實驗現(xiàn)象引入。

1.生活現(xiàn)象引入

以“讓種子飛起來”教學為例。

師:(展示圖片)高高的屋頂上長著一叢瓦松,陡峭的懸崖上生長著一棵小樹,茫茫的沙漠中生長著一棵小紅柳。是誰幫助它們“飛”到沙漠里、峭壁中、屋頂上的呢?

生1:我認為可能是風把它們吹上去的。

生2:有些是小鳥叼著種子帶到那里的。

2.實驗現(xiàn)象引入

以“讓土豆浮起來”教學為例。

師:把土豆放入水中,土豆是沉還是浮?

生1:把土豆放入水中,土豆會沉下去。

生2:把土豆放入水中,土豆會浮起來。

教師進行實驗演示:把土豆放入裝了三分之二水的水槽里,結果發(fā)現(xiàn)土豆沉了下去。

師:你有什么辦法讓土豆浮起來嗎?

探究學習是圍繞著問題展開的,以問題的提出為學習的開始,以問題的解決為學習的終結,問題貫穿于整個學習活動的始終。因此,無論是生活現(xiàn)象引入還是實驗現(xiàn)象引入,都要凸顯現(xiàn)象教學的現(xiàn)象真實性:創(chuàng)設真實情境和設計驅(qū)動性問題。在研讀教材、深入理解教材的基礎上提煉出來的驅(qū)動性問題應該是個“大問題”,它可繼續(xù)向下分解出探究活動的“任務串”,還與問題的解決相關聯(lián)。

二、怎么學—活動聚焦思維的結構與空間

活動聚焦教師的教與學生的學。課堂教學過程中,教師和學生的核心活動是思維[1]。學習活動有“淺層學習”和“深度學習”之分,“淺層學習”指向的是知識的學習,“深度學習”指向的是思維的深度發(fā)展。現(xiàn)象教學挖掘探究活動的本質(zhì)內(nèi)涵,變“淺層學習”為“深度學習”,聚焦結構化思維,設計與學生原有認知相關聯(lián)的、有深入思維空間的探究任務,以“學習單”和“U形學習”為學習支架,培養(yǎng)思維結構、拓寬思維空間,讓探究活動成為孕育思維、發(fā)展思維的學習歷程,促進學生高階思維的發(fā)展。

1.創(chuàng)設“學習單”,培養(yǎng)學生的思維結構

現(xiàn)象教學注重引導學生“會學”而不只是“學會”,教學形式是大開大合,避免一問一答式的碎片化教學。學習單是現(xiàn)象教學理念的物化和外顯,是一種學習支架,既體現(xiàn)教師備課,又指引學生學習。它包括現(xiàn)象引入、探究活動和問題解決三個板塊,與現(xiàn)象教學三個教學環(huán)節(jié)一一對應,以并列式、進階式的問題串啟發(fā)并驅(qū)動學生進行自主探究學習,為結構化思維進階教學提供支架。以四年級下冊“荔枝與蓮霧”一課的學習單為例。

【板塊一 ?現(xiàn)象引入】

我們的校園里種植了很多果樹,其中有荔枝,還有蓮霧。你能找到它們嗎?校園里還有哪些植物與荔枝、蓮霧類似?

【板塊二 ?探究活動(任務串)】

任務一:荔枝與蓮霧的莖長什么樣?

①以小組為單位,到校園里進行觀察活動,找到荔枝與蓮霧。(引導學生思考如何觀察、如何記錄)②觀察荔枝與蓮霧的莖有什么特點并記錄。(引導學生抓住植株的高矮,主干是否明顯、堅硬,主干表皮的顏色、紋理進行觀察)

任務二:荔枝與蓮霧的器官有什么不同?

①分小組對荔枝與蓮霧的葉、花、果實進行觀察和記錄。②分小組對觀察到的信息進行匯報,教師根據(jù)學生的情況進行引導和記錄。

任務三:你知道校園里還有哪些喬木嗎?

①尋找校園里還有哪些植物與荔枝和蓮霧的莖有類似的特征。②根據(jù)喬木的特征判斷它們是否屬于喬木。

探究活動聚焦結構化思維,“提出問題(大任務)—問題串(分任務)—小問題(小任務)”構成了結構化思維。教師要根據(jù)學生不同的年齡特征搭建不同的學習支架,如思維方法指導、對材料準備的思考、活動流程的建議、概念建構的追問等。

【板塊三 ?解決問題】

①習得的科學概念:荔枝和蓮霧都是喬木。喬木的特征是植株高大,有明顯且堅硬的主干。②課堂無邊界:旅人蕉的莖有雙臂合抱那么粗,高23米以上,它是否屬于喬木?為什么?

課堂無邊界是從課堂向課外的遷移,除了內(nèi)容的遷移、興趣的遷移,還要有思維的遷移,關注高階思維。操作要領是加強任務的驅(qū)動性,讓學生有激情、有興趣利用課外時間進一步探究,突破時間、空間、學科的壁壘。

2.開展“U形學習”,拓寬學生的思維空間

良好的學習環(huán)境和積極的學習氛圍是培養(yǎng)學生思維能力的重要條件。“U形學習”引入學習共同體理論和互聯(lián)網(wǎng)思維,將傳統(tǒng)單一的“秧田式”座位排列方式改為U形排列,拉近師生之間的距離,搭建平等、民主、自主、寬松的交流平臺,旨在拓寬學生的思維空間。“U形學習”的操作要點是三個“下來”。

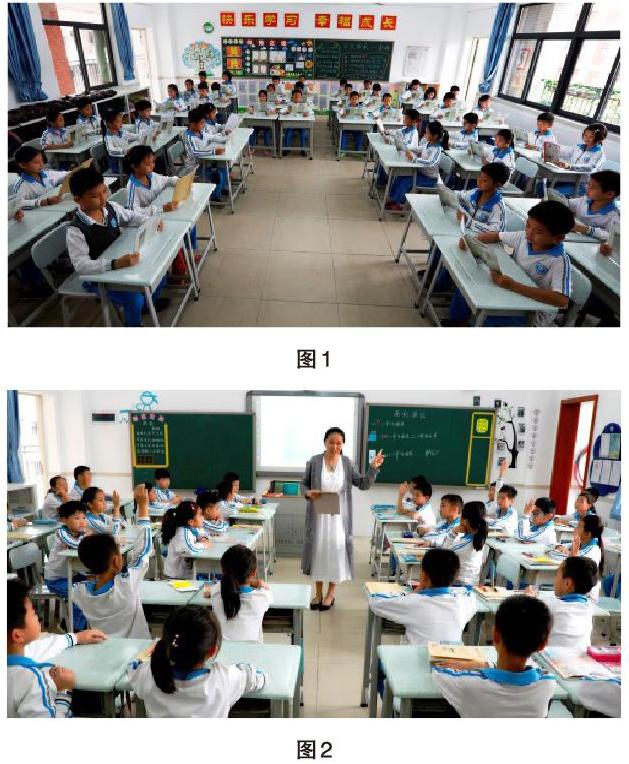

(1)“走下來”。教師從“高高在上”的講臺上通過“T”形通道走到學生中間,與學生產(chǎn)生“等距離的愛”。更為重要的是,U形座位形成的“T”形通道,讓教師能夠快速走到每一個小組面前,能夠快速、有效地實現(xiàn)在探究活動組織者、指導者和參與者之間的角色轉(zhuǎn)換(見圖1、圖2)。

(2)“靜下來”。科學探究活動大多采取小組合作的形式開展,學生很容易“動”起來,而太熱鬧的課堂往往不利于學生進行深刻思考,不利于培養(yǎng)思維品質(zhì)。“靜能生慧,慧能生智”,當課堂靜下來之時恰恰是學生進行深度思考之機。如何讓課堂靜下來,可從兩個方面進行。

第一,用四級音量讓課堂靜下來。科學課堂設計了科學“聲控王”操作系統(tǒng),對各個環(huán)節(jié)對應什么音量進行了分類和約定:獨立思考時為零級音量,同桌交流用一級音量,小組討論用二級音量,分享交流用三級音量。教師在課堂上對學生的言行進行有意識的調(diào)控,這逐漸內(nèi)化成學生的常規(guī)行為,令課堂動中有靜、靜中有動、相得益彰、活而不亂。第二,通過追問讓學生深層思辨。教師圍繞著一個核心問題或觀點,設計一系列的問題串,通過追問,引導學生進行更深入的分析、綜合、評價和創(chuàng)造。

(3)“慢下來”。很多時候,教學環(huán)節(jié)緊密相連,環(huán)環(huán)相扣,看似精彩紛呈,實則節(jié)奏太快,沒有給學生留下充分思考和探究的空間。要讓教學節(jié)奏慢下來,除了減少教學容量、降低教學難度之外,還要預留候答時間,即待學生在短暫思考后得出更富邏輯性、更深刻的回答。學生回答問題時,教師也不要急于表達自己的觀點,而是多運用“二次開發(fā)”式的追問和“踢足球”式的回問與轉(zhuǎn)問,擴大課堂參與度。即使學生有短暫沉默,教師也要給予適度的等待或引導啟發(fā),營造潤澤安全、主動思考探究的時空。

三、學得如何—評價聚焦思維的效度

傳統(tǒng)教學通過考查學習者獲取知識的多少來評價教學,現(xiàn)象教學則從關注“知識輸入”轉(zhuǎn)向關注“思維產(chǎn)出”,將傳統(tǒng)的聽課評價改為課堂觀察,教師們稱之為“聽課革命”:從“看教師”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱磳W生”,看學生怎樣學、學得怎樣;從“看場面”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱唇裹c”,看焦點學生、焦點問題[2]。課堂觀察時,只觀察某一個學生,記錄與他相關的表現(xiàn)及行為,以“深度課堂四特征”為評價導向,關注學生的思維效能,提升學生的思維品質(zhì)。

一是在學習內(nèi)容方面,看學生是否把握了本質(zhì)與變式,即看學生能否變更觀察事物的角度和方法,發(fā)現(xiàn)知識的本質(zhì)特征,在變式思維中掌握事物的內(nèi)涵和規(guī)律,關注學生思維發(fā)展的深刻性。如“螞蟻長啥樣”課堂觀察記錄,觀察對象是家耀同學,選擇的角度是“本質(zhì)與變式”。

家耀同學不知道怎么畫,想了許久,畫了四個圓圈,在第一個圈上畫了兩只眼睛、兩根觸角,在四個圈左右兩邊分別畫了一條腿,共八條腿。畫完后很開心,與同伴分享,發(fā)現(xiàn)與同伴畫得不一樣,兩人眼對眼,一臉疑惑,不知道誰畫得對。家耀拿著放大鏡觀察螞蟻,在紙上畫了三個一樣大的圈。把頭湊近觀察,劃掉了原來的圈,重新畫了三個圈,中間圈最小,第三個圈最大。又拿起螞蟻,皺著眉頭看了很久,給三個圈左右兩邊分別畫上一條腿,共六條腿,然后得意揚揚地給同伴看。同伴發(fā)現(xiàn)兩人畫的螞蟻腿的部位不一樣,家耀再拿起螞蟻觀察,發(fā)現(xiàn)腿全部長在胸部,重新畫了一次,再與同伴對照,完全一樣。他對比幾次所畫的螞蟻,點了點頭。

二是在學習過程方面,看學生是否展開了建構與反思,即看學生在學習中有沒有進行比較、分析、質(zhì)疑、判斷、概括等思維活動,有沒有形成自己的觀點,對自己的學習是否進行了檢驗和重新認識。關注學生思維發(fā)展的靈活性和批判性。如“運動與摩擦力”觀察記錄,觀察對象是曾舸同學,選擇的角度是“建構與反思”。

在探究環(huán)節(jié)中,曾舸同學首先通過聯(lián)系生活現(xiàn)象思考與體驗了摩擦力的存在;他測量的摩擦力大小與同伴的實驗結果不一樣,受到了同伴的質(zhì)疑。曾舸思考后與同伴交流,達成以控制變量的實驗來進行驗證的共識,最終得出正確的結論,在學習過程中開展了建構與反思。

三是在學習方式方面,看學生是否親歷了探究與協(xié)同,即看學生在學習過程中有沒有開展主動學習、團隊學習和參與式學習。關注學生思維發(fā)展的深刻和敏捷性。如“用水果電池點亮小燈泡”課堂觀察記錄,觀察對象是子健同學,選擇的角度是“探究與協(xié)同”。

在探究“怎樣連接電路讓水果產(chǎn)生電”的環(huán)節(jié),子健同學與同伴發(fā)生了分歧,他們分別畫出了兩張不同的電路連接圖。子健按照自己的想法進行了驗證,而沒有接受同伴的建議,可見有探究但未協(xié)同。而在實驗操作“用水果點亮小電泡”環(huán)節(jié),子健一開始連接錯誤導致燈泡沒有亮,在同伴借鑒其他組的做法并給出正確的建議后,他接受建議并進行嘗試,從而實驗成功,在此過程中有探究也有協(xié)同。

四是在學習結果方面,看學生是否學會了遷移與運用,即看學生能否從“知道”“了解”這樣的淺層學習進入“發(fā)現(xiàn)”“創(chuàng)造”的深度學習,關注學生思維發(fā)展的獨創(chuàng)性。如“揭秘四季的變化”課堂觀察,觀察對象是啟程同學,選擇的角度是“遷移與運用”。

在探究環(huán)節(jié),啟程同學通過觀察、分析圖表后與伙伴討論,得出地球公轉(zhuǎn)引起太陽的直射與斜射,而太陽的直射與傾斜和影子長短有關的結論。而在模擬實驗環(huán)節(jié),啟程傾聽、觀察“微課”后與伙伴合作做模擬實驗。他在伙伴提示下能正確操作實驗,伙伴測量和記錄A、B、C、D影長分別為12mm、40mm、11mm、0.5mm。啟程看數(shù)據(jù)后質(zhì)疑道:“D點的影子怎么這么短呢?”建議再做一次實驗。全組做完實驗后討論,得出正確結論。在發(fā)現(xiàn)規(guī)律環(huán)節(jié),當其他小組的同學對啟程小組的結論產(chǎn)生疑問時,啟程與同伴通過演示與解說,再現(xiàn)了他們的推理過程。由此可見,他們在學習結果方面實現(xiàn)了遷移與運用。

課堂教學要做到兼顧知識傳授和思維培養(yǎng)。培養(yǎng)學生良好的學習習慣和思維品質(zhì)是課堂教學的要義,是教學之于學生最有意義之處。因此,我們強調(diào)課堂教學應該由知識型向思維型轉(zhuǎn)軌,即由知識課堂向思維課堂轉(zhuǎn)變[3]。現(xiàn)象教學從問題提出、問題探究到問題解決都指向思維的培養(yǎng),變知識主線為問題主線,變“教教材”為“用教材教”,變知識課堂為思維課堂,讓課堂閃耀著思維的光芒。

參考文獻

[1] 胡衛(wèi)平,魏運華.思維結構與課堂教學——聚焦思維結構的智力理論對課堂教學的指導[J].課程·教材·教法,2010(6):32-37.

[2] 劉建平.基于深度學習的教學改革實踐探索[J].新課程研究(上旬),2019(1):39-42.

[3] 陳祥春.思維課堂才是真教學[J].中國教師,2013(4):35-37.

(作者系廣東省東莞松山湖中心小學科學教師)

責任編輯:孫昕

heartedu_sx@163.com