情境化教學,讓數學課堂更具魅力

江蘇省常州市武進區實驗小學分校 唐 英

情境化教學是讓學生在真實的情境中開展各項數學學習活動,是培養學生發現問題、探究問題、解決問題能力的重要數學學習方式,是讓學生把數學零散經驗轉化為數學活動經驗的重要策略,真正將學生獲得數學思維提升作為數學教學的目標落到實處,這樣基于兒童立場的教學方式具有重要的時代意義。

一、構建問題情境,產生探究需求

興趣是最好的老師。在數學課堂教學中,教師應重視創設生動形象的情境,以激起學生探究數學新知的內需,激活學生思維,實現認知的情感化,提升學生的數學能力。因此,我們通過創設真實的問題情境,產生認知沖突,激發學生學習的好奇心,從而讓學生帶著問題、帶著思考走進數學的學習中,真正實現兒童是學習的主體,實現數學生活化、生活數學化,架構起生活與數學的鏈接。

例如,蘇教版三年級數學“認識平均數”的教學中,我就巧妙地借助主題情境激起了學生學習新知的內需。教學片段如下。

師:在上學期六一兒童節中,我們班部分男生和女生參加了套圈比賽,我們一起去看看他們的比賽成績好嗎?

師:(出示套圈成績統計圖)仔細觀察男生和女生的成績,你知道了什么?

生1:男生中曹旭套的個數最多,女生中嚴敏套得最多。

生2:女生中王韻套得最少,王韻和姚羽相差的個數最少。

……

師:同學們很善于觀察,那你們認為男生和女生誰套得準一些呢?

生1:女生中嚴敏套得個數是最多的,我認為女生套得準一些。

生2:我們男生不同意,你們套得最多的是女生,但最少的也是你們女生呀?

生3:光看一個人套中的個數就來判斷女生套得準一些,這種方法不合理。

師:那么認為女生套得準一些的同學,有沒有其他理由呢?

生:女生一共套中了30 個,男生套中的總數才28 個,我們認為,還是我們女生套得準一些。

師:通過計算,我們發現女生套中的總數確實比男生多,那么看總數來判斷誰套得多,誰就套得準一些,你們同意嗎?

生1:不同意,女生雖然套得多,但女生人數多。

生2:是呀,在人數不一樣的情況下,比套圈總數是不可能公平的呀。

生3:可以在你們女生中去掉套圈最多的一位同學,我們就同意比總數。

師:看同學們討論得非常熱烈,有幾組同學臉上表情喜滋滋的,看來已想出辦法了。咱們一起來分享一下思考過程。

生1:我們組設想,把男女生中多的個數移給少的,使每個男生的個數一樣多,用同樣的方法,使每個女生的個數一樣多,這樣就能比出是男生套得準一些,還是女生套得準一些。

生2:分別求出男女生平均每人套中的個數,比一比,就能比較出誰套得準一些了。

……

上述“認識平均數”一課中,教者聯系生活,創設了統計4 位男生、5位女生參加套圈比賽的成績情境,并通過統計套圈成績這一情境引發“男生套得準一些,還是女生套得準一些”的疑問,引導學生圍繞這一問題通過觀察、交流,爭辯,感悟到當人數不相等時,比個人成績不合理,比總數不公平,此時學生就自然而然地產生了學習一種新的數據“平均數”的需要。

二、搭建操作平臺,明晰概念本質

蘇聯教育家蘇霍姆林斯基曾經說過“兒童的智慧在他的手指尖上”。在數學教學中,根據教學所需,適時地創設操作情境,引導學生在操作中觀察、比較、交流,讓學生獲得并積累數學活動經驗,不僅是小學數學教學的重要目標,也是數學課程生成和發展的基礎。通過直觀動手操作,積極引導學生經歷數學“對接”生活的過程,激活學生的已有經驗,并使之轉化為數學活動經驗,并在經驗的基礎上有效幫助學生實現知識的遷移、新知的建構,從而明晰新知的本質。

例如,在下面“認識幾分之一”的教學片段中,筆者通過創設猴媽媽分桃的情境,引導學生初步認識了一盤桃的1/4 后,便又創設了分方塊的操作情境,讓學生在操作、觀察、比較中進一步明晰幾分之一的本質特征。

教學片段如下:

師:通過分桃活動,我們研究了1/4 這個分數。接下來讓我們再動手分一分,找一找你喜歡的幾分之一,下面我們一起來看看操作要求。

1.出示操作要求

(1)分一分:把材料袋中的小方塊分一分,得出你想要的幾分之一,組長記錄結果。

(2)說一說:跟小組成員說一說你是怎么得到幾分之一的。

(3)比一比:比較你得到的幾個幾分之一,說說你的發現。

2.動手操作

3.匯報交流(略)

4.觀察比較

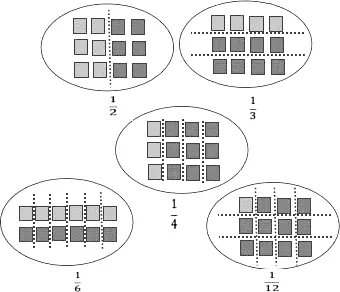

師:同學們真會動腦,通過動手分一分,咱們找到了不同的分數,讓我們一起來觀察這些分數(見圖1),你們有什么發現?

圖1

生1:都是把12 個小方塊看成一個整體,平均分成幾份,得到的一份,就是這個整體的幾分之一。

生2:小方塊的總塊數不變,平均分的份數越多,得到的幾分之一越小。

上述教學片段中筆者根據教學所需,創設了動手操作的情境,將靜態的數學知識轉化為動態的動手操作,引導學生運用多種感官參與新知“幾分之一”研究,以激發學生多元思考,學生在這一操作情境中,通過操作、表述、觀察、交流等活動,在“變”與“不變”的辨析中,把握了數學新知“幾分之一”的本質特征。

三、營造游戲情境,深化數學認知

“孩童”往往就是“玩童”,游戲是孩子成長過程中不可或缺的部分。數學游戲活動是能夠激發課堂活力的有效手段,在教學中如果教師能充分發揮這種手段所帶來的優勢,組織學生在玩游戲的過程中,有意識地指導學生觀察現實情境給定的信息,根據信息之間的關系提出數學問題,在此基礎上,讓學生觸摸數學,建構新知,深化認知,學生定能在主動參與學習的過程中,愉悅地掌握數學知識,感悟數學方法,提升數學素養。

例如,在教學“用字母表示數”中,含有字母的式子既可以表示數量之間的關系,又能表示具體的數量,這是教學的難點,教學中當學生通過擺小棒活動初步感知含有字母的式子能表示具體數量后,教者又創設了“玩魔袋”的游戲情境,引導學生在玩魔袋的游戲中,經歷游戲—猜想—發現—驗證—概括這一活動過程,學生在玩魔袋的過程中借助具體的數,發現了魔袋的秘密,并用含有字母的式子概括出了魔袋的秘密,感悟到用含有字母的式子不僅能表示具體的數量,還能表示數量之間的關系。本次游戲情境有效地引導學生體驗了用字母表示數的概括性,經歷了建立數學模型的過程,也有效地突破了教學難點,提高了教學效率。

四、創設活動情境,提升實踐能力

數學學習的過程是個體數學認知結構的組織和再組織的過程。組織學生學習數學,必須考慮學生已有的知識和經驗、認知水平、數學思維的發展水平與特點。因此,教學過程中我們要創設數學活動情境,讓學生走出教室,到更廣闊的空間去學習數學、應用數學、發現數學。在平常的教學中,教師可以結合教學內容,創設實踐活動情境組織學生開展實踐活動,讓學生在實踐、交流、反思的過程中逐步加深對數學知識的理解,使學生的認知、行為、情感融為一體,讓實踐和體驗成為學生積累經驗、提升能力的有效基石。

例如,蘇教版三年級《認識千克與克》這一單元內容時,筆者設計了如下實踐活動。

1.活動一:在老師的帶領下參加逛超市活動。

(1)了解哪些物品重1千克,用手掂一掂。

(2)選擇幾種分別是由大小袋各自裝的不同物品,先估一估袋中物品的重量,再稱一稱,然后用手掂一掂,并看一看袋上標的凈重量。

(3)選擇幾種水果,先估計大約多少個是1 千克,再通過稱一稱加以驗證,并把估計的結果以及實際驗證的結論記錄下來。

2.活動二:在家長的帶領下去菜場買菜。

(1)星期天和媽媽一起到菜場去買菜,看看媽媽買了哪些菜,各重幾千克。再幫助媽媽拎一拎,看看你能拎起幾千克的物品。

(2)在菜場選擇幾種禽蛋,如雞蛋、鴨蛋、鴿蛋等,先估計1 千克有多少個,再稱一稱加以驗證,并把驗證結果記錄下來。

3.活動三:在課堂上交流實踐活動收獲

(1)課堂上交流自己在超市和菜場所看到的物品的重量。

(2)把自己帶來的100 克、500 克的物品與同桌交換認一認,掂一掂,并估一估這樣的物品如果是1 千克有多少個。

(3)掂一掂課本、練習本或書包等物體,估計它們的重量與1 千克的關系;最后用臺秤驗證,比一比誰的重量最接近1 千克。

(4)說一說通過本次活動你有什么發現。

通過上面一系列的活動,孩子們了解到了測量質量所使用的工具,使他們牢固地建立千克、克的表象,而且學生在估測活動中逐步建立數和量之間的有機聯系,使學生在“量中用數,數中學量”。學生在活動中通過自主探索、合作交流,不僅深刻理解了所學的數學知識,積累了數學活動經驗,還獲得了解決數學問題的方法,提升了數學素養。

綜上所述,情境化主題教學是提高數學課堂教學效果的一種有效手段。在數學教學中,教師若能以生為本,根據學生的實際需求,創設豐富多元的教學情境,將抽象深奧的數學知識融入形象趣味的主題情境中,引導學生在合作交流的活動中去探究、發現、感悟,就能有效地幫助學生獲得知識,積累經驗,感悟方法,提升數學素養,體驗真正有魅力的數學。