高校圖書館“灰空間”使用后評估研究

——以安徽農業大學圖書館為例

周慶華,蔣莉 (安徽建筑大學建筑與規劃學院,安徽 合肥 230022)

0 前言

目前許多高校圖書館面臨著現有功能單一、空間體驗感差、交往場所匱乏的問題,以致無法為使用者提供優質服務,造成公共資源的浪費。據國家統計局相關資料,2010年至2017年,我國高校每年都有新建圖書館,館均面積在2.2~2.5萬m2之間[1]。同時,圖書館改擴建也逐漸興起。為了讓新建和改擴建圖書館有效投入使用,實現建筑效益的最大化,本文以靈活多變、形式豐富的“灰空間”作為研究對象,對其進行使用后評估,得到建成環境的反饋,作為日后建筑設計的前饋,有效的避免現有建筑使用中存在的不足。

1 研究的相關概念、研究對象及框架

1.1 使用后評估理論

使用后評估是在建筑建成使用一段時間后,對建筑環境與使用者滿意度之間關聯性的研究,需要“對建筑投入使用后的績效進行評估”[2]。相當于建筑設計全周期中的反思環節[3]。需要通過質化與量化相結合的方式研究其是否滿足使用者需求。從而為將來的設計提供合理的依據和參考標準[4]。

使用后評估理論起源于20世紀60年代,隨著理論的發展,研究對象由使用者宿舍逐漸拓展到醫院、學校、辦公建筑、軍事建筑等,涉及的建筑類型越來越多。

我國對使用后評估的研究開始于臺灣建筑師李婉婉翻譯的《建筑物用后評估》,1999年莊惟敏的《建筑策劃導論》研究了建筑策劃全過程,提出使用語義差別法評價建筑環境,2018莊惟敏的《建筑策劃與后評估》介紹了建筑策劃和后評估的定義、價值、內容和步驟,建筑的使用后評估在我國得到發展。我國的評估內容主要有城市公園、城市廣場、校園環境等,涉及類型少,對高校圖書館的研究更少。

1.2 “灰空間”概論

“灰空間”這一概念是由建筑師黑川紀章根據日本藝術“利休灰”的思想提出[5]。“灰空間”在思想上體現“天人合一”[6],在心理上完成公共與私密的身心轉換[7],在空間上構成建筑室內與室外的和諧過渡[8]。侯幼彬先生在《中國建筑美學》中將限定建筑空間的三要素稱為“底界面、側界面和頂界面[9]”。本文借用這種說法對“灰空間”進行界定:一個室內空間是指側界面、底界面與頂界面完整的完全封閉空間,室外空間是指只有一個底界面的完全開敞空間,而“灰空間”是指側界面及頂界面數之和大于或等于一,且小于五的介于室內外之間的空間。高校圖書館中的“灰空間”是高校圖書館室內外空間的過渡,是提升使用者思維,豐富學習方式,促進使用者交往的高品質空間。

本文為了研究內容清晰,將高校圖書館的“灰空間”定義為側界面及頂界面不全封閉的、導致室內外能夠交融與過渡的半圍合空間和由植物、道路、地形構成的在心理層面的具有私密性的半開敞空間[10]。包括建筑前廣場,無頂的庭院、入口、門廳、屋頂平臺、架空平臺、連廊,以及透明材質圍合的外走廊等空間[11、12]。

安農大圖書館“灰空間”一覽表 表1

1.3 研究對象

安徽農業大學圖書館大樓(以下簡稱安農大)于2012年5月建成,由九層主樓和一層裙房組成[13],建筑空間層次豐富,形成了多樣化的灰空間,包括層次鮮明的前廣場、布局簡單的庭院空間以及由混凝土限定的各種“灰空間”(表1)。

圖書館的“灰空間”使用情況一覽表 表2

1.4 研究框架

本文從人本視角下探索高品質的高校圖書館“灰空間”,對其進行使用后評估,整個評估過程包括現場觀察記錄、問卷制作和發放、成果整理和分析。首先,筆者有針對性地進行實地查看,了解“灰空間”的基本情況,觀察使用者在“灰空間”的活動情況,初步分析使用者的使用偏好。然后,分析總結使用者比較關心的問題,制成問卷并發放,最后收集整理使用者的反饋信息[14]。

2 圖書館“灰空間”的調研與分析

2.1 圖書館“灰空間”現狀調研

筆者通過觀察記錄法對圖書館“灰空間”的功能,空間以及使用情況進行調研分析,了解圖書館“灰空間”的空間類型,空間分布以及學生對不同空間的選擇和活動情況(表2)。

該圖書館灰空間使用情況整體較好,但在功能上僅限于滿足學生有空間可學習,而且部分空間不對學生開放,不能很好的滿足新時代下學生日益豐富的學習需求。

2.2 問卷制作

由調研結果知,屋頂平臺和陽臺封鎖,無人使用,因此,不設計在滿意度的問卷調查中。本文將調研中比較影響使用者滿意度的因素總結為形態構成、心理感受、生理需求3個層面。形態構成包括界面處理形式、功能組成、景觀元素、配套設施,心理感受包括可識別性、可到達性、空間層次、空間尺度,生理需求包括光線條件和場地衛生。本文以此為評價標準制作問卷。

2.3 問卷調研及分析

本次發放問卷共100份,回收有效問卷96份,其中男性占46%,女生占54%,問卷發放男女比例均衡。有18%的使用者幾乎每天都去圖書館;46%的使用者經常去圖書館;有34%的使用者偶爾去圖書館;有2%的使用者幾乎不到圖書館,調研對象大多對圖書館比較熟悉,問卷結果比較真實可靠。結果如下。

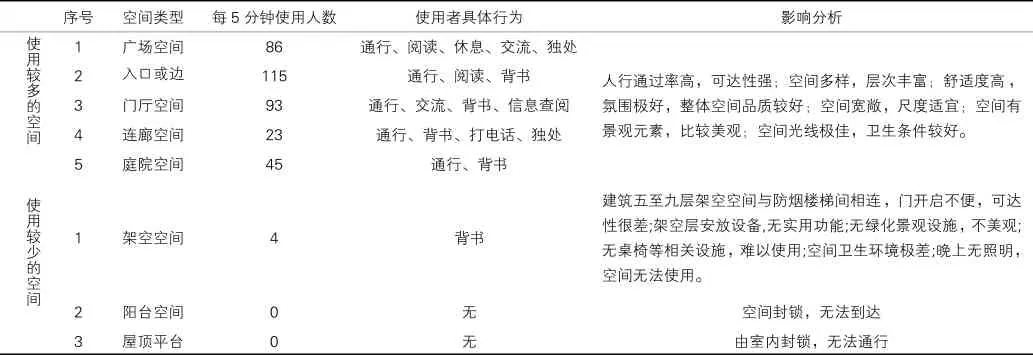

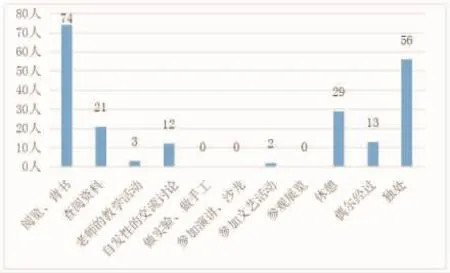

將現有活動和期望的活動形式設為多選,得出使用者在圖書館“灰空間”的現有活動特點:目前主要有閱覽、背書,其次是獨處和經過等活動,查閱資料和休息活動較少,幾乎不涉及演講、沙龍、教學、展覽等(圖1)。而使用者的需求主要在于查閱資料、閱讀、背書、休息、獨處、自發性地交流活動(圖2)。

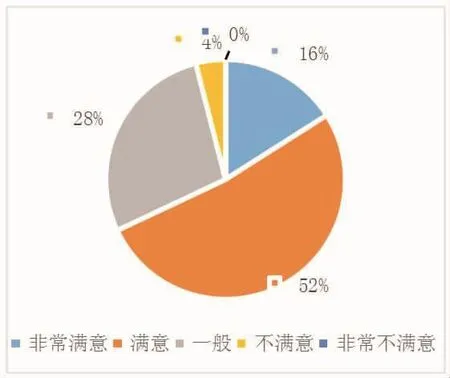

使用者對圖書館“灰空間”整體的滿意度較高,有3%的使用者表示非常滿意,67%的使用者表示比較滿意,31%的使用者表示一般滿意。

對廣場空間整體滿意度較高。非常滿意的占24%,滿意的占46%,感覺一般的占21%,不滿意的占7%,非常不滿意的占2%。圖書館西側的前廣場是一個以景觀軸線為主導,兩邊分設休閑區、休讀區、活動區、交流區和活動區的場所,廣場氛圍極好,主軸線上的雕塑和小品限定了空間,且綠植和座椅,形成相對私密的空間,使用者在這里看書學習,舒適度高。但東廣場尺度稍小,給交通帶來不便(圖3)。

圖1 圖書館“灰空間”使用者現有活動一覽表

圖2 圖書館“灰空間”學生期望活動一覽表

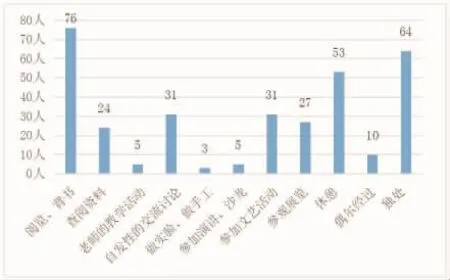

對入口或邊廳空間整體滿意度較高。非常滿意的占16%,滿意的占52%,感覺一般的占28%,不滿意的占4%,非常不滿意的占0%。邊廳的空間氛圍較好,可識別性及可到達性強,光線充足,衛生條件好,但缺少學習設施,是導致部分使用者不滿的主要原因(圖4)。

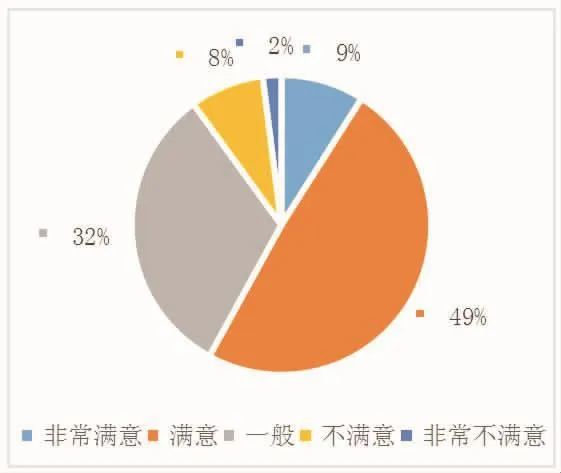

對門廳空間整體滿意度較高。非常滿意的占9%,滿意的占49%,感覺一般的占32%,不滿意的占8%,非常不滿意的占2%。西側門廳豎向三層通高,在樓梯處二層通高,在水平方向經門禁設施到柱廊再到樓梯處廊道,空間層次較為豐富,氛圍較好,光線充足,衛生條件好。但缺少配套設施和舒適的學習空間,許多使用者自帶小板凳到邊角空間背書或學習(圖5)。

圖3 廣場空間滿意度

圖4 入口或邊廳空間滿意度

圖5 門廳空間滿意度

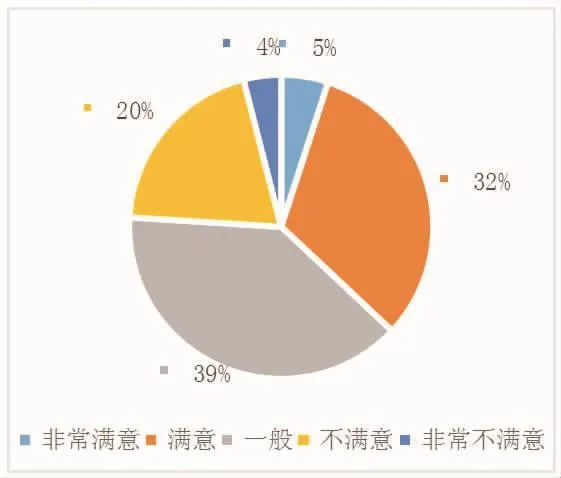

對連廊空間整體比較滿意。非常滿意的占5%,滿意的占32%,感覺一般的占39%,不滿意的占20%,非常不滿意的占4%。其可識別性及可到達性強,空間開敞,光線充足,衛生條件好。但該空間比較單一,界面僅有不銹鋼圍欄,單調而無趣,沒有考慮停留學習或交往的功能區,景觀元素不足,也無桌椅等基礎設施,空間尺度也不利于使用者在此舒適的學習和交流,整體無法滿足現在使用者日益增長的多樣化學習需求(圖6)。

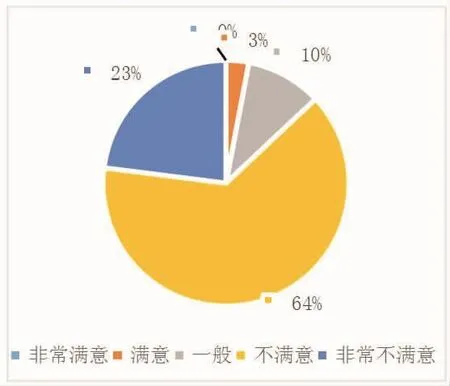

對架空空間整體不滿意。非常滿意的占0%,滿意的占3%,感覺一般的占10%,不滿意的占64%,非常不滿意的占23%。空間功能無法滿足學習等基本活動需求,無景觀元素和配套設施,空間舒適度底,交通不便,場地衛生差,但識別性較高和白天光線充足,空間比較私密(圖 7)。

對庭院空間整體滿意度很高。非常滿意的占31%,滿意的占47%,感覺一般的占12%,不滿意的占7%,非常不滿意的占3%。庭院空間氛圍好,庭院內布置樹池,水池等景觀設施,組成了一個小的人造環境,空間舒適度較高,庭院功能可靈活布置,有座椅配置,且庭院是整個建筑的中心區域,四通八達,所有的功能和流線都圍繞庭院四周布置,空間層次豐富,光線充足,衛生條件極佳。但學習設施不夠,夜晚照明不足(圖8)。

圖6 連廊空間滿意度

圖7 架空空間滿意度

安農大圖書館“灰空間”可識別性和可到達性強,空間寬敞而舒適,尺度較合理,富有層次,氛圍較好,光線充足,總體衛生條件較好。但仍存在一些不利于使用者使用的因素,例如界面較單一,缺少多樣化功能,景觀元素不足,配套設施缺乏,架空空間衛生條件差,夜晚照明不夠等。

3 基于使用后評估的高校圖書館“灰空間”建設建議

基于安農大使用者對在圖書館“灰空間”的行為需求可知,空間一旦能滿足日常基本的學習要求,使用者就會對圖書館表現出較高的滿意度。但隨著教育方式的轉變,使用者的學習生活越來越豐富。一種能啟發使用者開放性學習思維,引領新時代的創新型圖書館的建設值得我們思考和探索。由此筆者希望在調研基礎上從以下幾點探討既符合使用者基本需求,又能促進新型圖書館建設的“灰空間”設計思路。

3.1 形態構成

①形成豐富界面處理形式。邊界的處理形式就是建筑與環境的過渡形式,圖書館的“灰空間”界面主要是透明玻璃,形式比較單一。建議采用柱廊或者形成凹凸變化的界面,造成光影變化,豐富使用者的空間感受。

圖8 庭院空間滿意度

②增加多元化功能設置。為了滿足使用者更加開放和現代化的學習需求,建議將圖書館“灰空間”設計成大空間,增加空間的可變性,例如拓寬走廊,利用植物或桌椅等設施分隔,形成能滿足使用者冥想、討論、活動展示、信息獲取等需求的多樣化空間。

③豐富優質的景觀元素。建議營造人工小景觀,增加空間活力,在空間分割或者轉換的地方配置盆栽、小品等景觀元素,提升空間景觀品質。

④添置配套設施。建議增設能滿足使用者單獨學習、小團體交流、集體討論等多樣化需求的基礎設施,配置沙發、活動桌椅、移動展板等。增設電子導航、電腦查詢等先進網絡設備,配置必要的電源以實現圖書館信息化轉型。

3.2 心理感受

①增強“灰空間”的可識別性。建議使用不同建筑材料,設計獨特的“灰空間”形象,引起使用者注意,形成心理導向。在建筑布局中一般使“灰空間”與庭院空間和建筑外圍空間相鄰,方便使用者記憶。

②增強“灰空間”的可到達性。建議將不同空間層次融合,介入水平流線和豎向交通,使“灰空間”與其他空間聯通。例如,將“灰空間”與咖啡廳,影像圖書館空間融合,使用者在被其他空間吸引的同時也會關注“灰空間”。而對于庭院類的灰空間,則需要增加其可到達的交通動線,本研究案例安農大在這方面做法可借鑒。

③豐富空間層次。建議將大空間劃分成不同的小空間,可提高空間利用率,豐富空間形式。首先可以運用垂直的結構支承,或可移動設施將空間劃分成隔而不斷的多個空間;其次可以通過局部抬高,形成凈高不同的空間層次;再者,可以通過不同的材質、色彩、光影等形成視覺上不同的空間序列。安農大圖書館門廳就是利于結構柱劃分空間的典型。

④合理化空間尺度。建議針對不同“灰空間”的特征,設計合適的尺度。例如,在入口“灰空間”,宜設計二層通高、面積較大的開敞空間。而相對私密的、小群體使用的“灰空間”設計成小尺度,增加親切感。

3.3 生理需求

①注重光線設計。建議根據“灰空間”的不同用途有針對性設計光線。例如在以閱讀、學習為主的“灰空間”,既要保證充足的光線,也要避免直射光,可增加格柵、遮陽卷簾及軟質遮陽介質等形成漫反射光的區域。在以休閑和交流為主的空間,可設計部分區域讓太陽光直射,同時設計靈活變化的分隔形成豐富的光影,即加強建筑、人與自然的互動,也增加了空間趣味性,讓使用者的各種活動更加輕松愉悅。

②維護場地衛生。建議設計色彩明亮統一的鋪地與墻面,將配套設施布置整齊,疏密有致,形成視覺上開闊而不雜亂的整潔感,做好衛生管理。

4 結語

建筑使用后評估是對現有建筑標準及設計理念是否合理進行探討和評判,進而推動建筑向以人為本和可持續發展的方向前進。本文基于使用者需求的角度,選取以安徽農業大學作為研究對象,通過走訪、觀察、問卷等形式對圖書館的灰空間進行調研分析,得到使用者對入口、邊廳、門廳、庭院、走廊等灰空間的形態構成、心理感受、生理需求的滿意情況,并總結滿意度較高的結論,作為圖書館新建或改建的借鑒。對滿意度較低的結論進行分析,探討切實可行的設計策略,以便為優化高校圖書館設計的標準提供依據。