土地·權(quán)益·情感:西南鄉(xiāng)村的地權(quán)變遷

沈雪莉 李超達(dá)

摘要:“土改”是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)廣大農(nóng)民廢除封建土地所有制、實(shí)現(xiàn)土地農(nóng)民所有制的革命運(yùn)動(dòng)。土地改革的開展引發(fā)了鄉(xiāng)村社會(huì)階級(jí)意識(shí)的嬗變,重塑了鄉(xiāng)村社會(huì)的政治關(guān)系。文章圍繞農(nóng)民與土地的關(guān)系,通過對(duì)重慶市H村、貴州省G村部分村民進(jìn)行土改口述史調(diào)查,以農(nóng)民個(gè)體為訪談對(duì)象,從其歷史親歷者、見證者的角度,了解土改前后農(nóng)民的生產(chǎn)生活狀況,探查土改過程中,農(nóng)民與農(nóng)民眼中的土地制度變革,并在縱向上形成土改前后的對(duì)比與橫向不同農(nóng)民間的對(duì)比,試通過“政治動(dòng)員—社會(huì)矛盾”模型,解釋土地改革中階級(jí)意識(shí)差異原因。

關(guān)鍵詞:土地改革;階級(jí)意識(shí);社會(huì)矛盾;地權(quán)變遷

一、G村、H村土地改革概況

(一)貴州省G村土地改革運(yùn)動(dòng)

貴州土地改革運(yùn)動(dòng)從1950年6月開始,至1953年春耕前全面結(jié)束,分四個(gè)階段進(jìn)行。

高增村的土地改革運(yùn)動(dòng)屬于貴州省的第四階段,第四期土地改革于1952年6月開始至9月底結(jié)束。為了貫徹黨的民族政策,完成少數(shù)民族地區(qū)的新民主主義改革任務(wù),根據(jù)中共貴州省委的決定,在第四期土地改革中,各地在執(zhí)行統(tǒng)一政策的同時(shí),堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的民族政策。首先是樹立榜樣,優(yōu)先培養(yǎng)一批具有一定規(guī)模的優(yōu)秀少數(shù)民族干部和土改積極分子,他們是能夠開展各項(xiàng)具體工作的突破口和中堅(jiān)力量;其次,努力爭(zhēng)取少數(shù)民族中具備威望的話事人的信任和對(duì)土改工作的支持,對(duì)于少數(shù)民族中的地主財(cái)閥予以區(qū)別對(duì)待。二是民族聚居的鄉(xiāng)村,都召開各界代表會(huì)議。三是反對(duì)操之過急和消極等待情緒,堅(jiān)持在運(yùn)動(dòng)中逐步提高少數(shù)民族群眾的政治思想覺悟,堅(jiān)定地依靠貧農(nóng)、雇農(nóng),團(tuán)結(jié)中農(nóng),中立富農(nóng)。把對(duì)受地主壓迫最深的階層的發(fā)動(dòng)情況,作為檢驗(yàn)土地改革運(yùn)動(dòng)深度的標(biāo)尺,把團(tuán)結(jié)中農(nóng)的程度作為運(yùn)動(dòng)廣度的標(biāo)尺。四是在分配土地時(shí),對(duì)少數(shù)民族的特殊用地,如蘆笙場(chǎng)、斗牛場(chǎng)、風(fēng)雨橋等都不予征收和分配,對(duì)姑娘田、藍(lán)靛土等都給予照顧。由于正確貫徹執(zhí)行了少數(shù)民族地區(qū)土地改革的方針、政策,因此這期土改按預(yù)期目標(biāo)勝利結(jié)束。

(二)重慶市H村土地改革運(yùn)動(dòng)

四川的土地改革運(yùn)動(dòng)始于1950年11月,到1952年5月土改結(jié)束,歷時(shí)一年半,四川土地改革分三期進(jìn)行,H村土改在第三期開始進(jìn)行。1951年工作隊(duì)第一次進(jìn)村,開展土改工作。每村分配一個(gè)工作隊(duì)隊(duì)員。1951年上半年,工作隊(duì)在永川市開展宣傳會(huì)議,土地改革工作全面展開。政策宣講后,召集村里貧雇農(nóng)串聯(lián),成立貧農(nóng)團(tuán),鼓勵(lì)村民積極參與土地改革。緊接著貧農(nóng)團(tuán)、工作隊(duì)開展會(huì)議,為村民各家各戶劃分階級(jí),根據(jù)劃分結(jié)果開始挖苦根、斗地主、沒收地主土地、財(cái)產(chǎn),并把土地、財(cái)產(chǎn)分配給貧下中農(nóng)。1952年H村的土地改革宣告結(jié)束,并在1952年的下半年進(jìn)行土地復(fù)查。1964年4月起,西南局和省、地委在H村煤礦搞亦工亦農(nóng)勞動(dòng)制度試點(diǎn)。1966年1月,確定H村煤礦以廠帶社,實(shí)行廠社結(jié)合,工農(nóng)并舉,劃大安公社3個(gè)大隊(duì),隆濟(jì)公社、雙河公社各1個(gè)大隊(duì)組成工農(nóng)公社,直屬縣領(lǐng)導(dǎo),公社駐地設(shè)在H村。2014年6月11日,村級(jí)建制調(diào)整時(shí),將周邊相鄰三個(gè)村子合并為H村。

二、G村、H村農(nóng)民在土地改革中階級(jí)意識(shí)的表現(xiàn)

(一)民族地區(qū)與非民族地區(qū)

楊正龍,1936年出生于G村高坡,九歲入學(xué)堂,成年前幫忙家里務(wù)農(nóng)。1951年土改時(shí)家里被劃分為中農(nóng),1957年擔(dān)任村里記工員,1962年擔(dān)任大隊(duì)會(huì)計(jì),從事村里記賬等會(huì)計(jì)工作,1965~1972年進(jìn)入信用社工作,1963年擔(dān)任鄉(xiāng)秘書,1975~1978年擔(dān)任書記一職,于1991年光榮退休,楊公一生都在與土地打交道,并且他是村中受教育程度較高,擔(dān)任過村中管理職務(wù)的老人,對(duì)于中國(guó)土地改革政策的在G村的發(fā)展他再熟悉不過。作為本次土地改革制度發(fā)展口述史的訪談對(duì)象,他也描述了一幅G村農(nóng)民角度的土地改革史。

在對(duì)土改前受訪者當(dāng)時(shí)所處的人際關(guān)系環(huán)境,包括與佃主的關(guān)系、農(nóng)戶間關(guān)系的訪談中楊公提到“土改前村民關(guān)系都不錯(cuò),有幾家困難的租我們家田,實(shí)在困難的租金有時(shí)就算了,平時(shí)貧苦農(nóng)民租種我家田地也沒跟他們算利息,實(shí)在貧困的我們有時(shí)還要救濟(jì)一下。我家跟村長(zhǎng)、保長(zhǎng)沒聽父母說有什么矛盾,當(dāng)時(shí)也沒有覺得自己的地位比沒有田的農(nóng)民地位高。”土改前楊公家庭條件在村中屬于中等,但對(duì)于貧、富的村民無區(qū)別對(duì)待,對(duì)于比自己家更加貧困的家庭無歧視,愿意伸出援助之手。從社會(huì)交往情況的訪談中可以看到在G村在土改前無階級(jí)之分。

在考察受訪者在土改初期的參與情況與行為表現(xiàn)中,楊公談到“聽說要土改了,我們中農(nóng)也不怕。家里沒有轉(zhuǎn)移或是隱藏財(cái)產(chǎn),都是如實(shí)上報(bào)。共產(chǎn)黨進(jìn)村搞土地改革,使得村民過上了好的生活,因此我對(duì)共產(chǎn)黨是滿意的。”楊公當(dāng)聽說村里開始土改時(shí)并無較大反應(yīng),因?yàn)樽陨砑彝デ闆r不屬于土改幫扶或者批斗的對(duì)象,所以其態(tài)度中立。“土改后家庭生活變得更好了,因?yàn)闆]有地主剝削了。我家跟村里面貧雇農(nóng)、村干部的關(guān)系都好,我家還是少跟地主打交道。”由于土改時(shí)階級(jí)觀念的灌輸,這時(shí)的楊公開始意識(shí)到要遠(yuǎn)離地主,親近貧下中農(nóng),逐漸建立了由成分劃分結(jié)果而形成的階級(jí)觀念,階級(jí)意識(shí)增強(qiáng)。

位于重慶市H村的鄧永堂,土地改革時(shí)成分劃分為中農(nóng),家庭情況與楊公相似。但在土地改革中表現(xiàn)出的階級(jí)意識(shí)與楊公卻不同。鄧永堂,1928年出生于璧山縣丁家區(qū)三何鎮(zhèn),他八歲時(shí)進(jìn)入學(xué)堂,在大地主家讀白甲文、四書五經(jīng)、孔孟的書籍,總共接受過六年教育。年幼時(shí),幫忙煤炭廠挖煤炭。十六歲時(shí)隨著供銷社的經(jīng)理劉高富去了貴州做生意,后來就回到了家鄉(xiāng)。之后當(dāng)過村里的伙食團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、村會(huì)計(jì)。鄧公與楊公的家庭背景相似,都是村中受教育程度較高,并曾參與過村中管理事務(wù),為村發(fā)展做出貢獻(xiàn)的老人。但由于不同的生活地區(qū)、社會(huì)環(huán)境等方面的影響,對(duì)于土地改革政策他的理解又呈現(xiàn)出另一番模樣。

在土改前社會(huì)交往情況的問題上,鄧公說:“土改前,村民關(guān)系都不錯(cuò),都是互相幫助,大家還要跟富農(nóng)、佃主搞好關(guān)系,關(guān)系不好借不到東西。”從上文鄧公的回答中不難看出,村中在土改前已有一定的階級(jí)意識(shí)觀念的存在,不同階層的人們的交往存在以利益為前提的情況,鄧公已經(jīng)形成一定階級(jí)意識(shí),并按照貧富差距將自己與地主富農(nóng)們區(qū)分開來。

“當(dāng)時(shí)宣傳會(huì)議在丁家開,開會(huì)講黨的政策,地主、富農(nóng)坦白從寬抗拒從嚴(yán)。看誰爭(zhēng)先把土地拿出來分給大家,那你就是好的地主、富農(nóng),如果他不拿出來就要受懲罰。”在對(duì)老人的訪談中,了解到老人對(duì)于當(dāng)時(shí)的土改存在疑惑以及恐懼,被動(dòng)參與到土改中,認(rèn)為土地改革無法幫助改變貧富差距導(dǎo)致的階級(jí)差距。

“原來跟地主家關(guān)系還行,劃分成分之后就不好了。但見面還是要打招呼,做事的時(shí)候就要注意了,辦事公事公辦。”“土改后地主的錢應(yīng)該分給貧下中農(nóng)的,所以土地改革是正確的大家共同富裕才好。”土改后,開始認(rèn)識(shí)到土改帶來的好處,并認(rèn)可土改的階級(jí)劃分結(jié)果,撼動(dòng)了他根深蒂固的貧富不相容的觀念,階級(jí)意識(shí)逐步形成。

(二)斗爭(zhēng)的主力與斗爭(zhēng)的看客

譚朝萬,1931年生,祖籍重慶市向家坪磨子巖陶瓷鎮(zhèn)。由于早年間家庭貧困,年少未曾讀過書,家里無田地,一直靠被雇傭謀生。早年外公被地主打死,一直處于被剝削狀態(tài)。在土地改革期間,被工作隊(duì)看中,于1950年開始承擔(dān)武裝隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)一職。土改期間,幫助貧協(xié)做一些雜事。一直到土改結(jié)束進(jìn)入合作社,在此期間承擔(dān)了生產(chǎn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)一職,為村里農(nóng)民生活水平提升盡職盡責(zé)。

“開訴苦大會(huì)我記得那時(shí)候一共打了十八九個(gè)地主、惡霸,大家算剝削賬,貧下中農(nóng)在大隊(duì)訴苦。我家也訴苦了,主要說我外公在以前被地主打死了,當(dāng)時(shí)他在種莊稼被地主打了,后來因病逝世。那時(shí)候地主很惡劣沒有誰敢拯救你,你是農(nóng)民被打就該被打,因此我家很痛恨地主。”從訪談中可以了解,譚公對(duì)當(dāng)時(shí)剝削貧苦農(nóng)民的地主十分痛恨,土改前迫于地主的權(quán)勢(shì)在土改時(shí)積極協(xié)助貧協(xié)打倒地主,成為了“斗地主”的主力軍。

同村的鄧公對(duì)于土地改革中的挖苦根、斗地主卻是截然不同的態(tài)度。“我沒去參加斗地主只是看到這些事,因?yàn)楫?dāng)時(shí)被批斗的這些人還有后代的,現(xiàn)在的地主富農(nóng)又翻身起來了,有些人的子女還在縣里工作,那個(gè)時(shí)候的情況不同,打地主還是打不倒的,因?yàn)榈刂饔形幕淖优荚谧x書,現(xiàn)在廢除了階級(jí)斗爭(zhēng)了他的子女又都爬起來了。”即便土改前,鄧永堂家中也曾受到地主的迫害,但是他選擇不參與斗爭(zhēng)之事。一部分是不愿招惹事端,另一部分是不相信土改能夠真正的打倒地主,認(rèn)為地主家還有東山再起之日。

三、土地改革中階級(jí)意識(shí)差異的理論分析

土地改革運(yùn)動(dòng)中農(nóng)民的階級(jí)意識(shí)是指在改革施行的一系列政策、措施中,農(nóng)民群體所產(chǎn)生的身份觀念的變化,開始對(duì)自己的社會(huì)地位、階級(jí)成分有了一定的認(rèn)知,并逐漸根深蒂固。通過上述H村、G村農(nóng)民對(duì)土地改革運(yùn)動(dòng)所產(chǎn)生的反應(yīng)及表現(xiàn),從中可以得出,處在不同階級(jí)的農(nóng)民對(duì)改革的到來會(huì)產(chǎn)生大相徑庭的反應(yīng)及表現(xiàn),總結(jié)大致有兩種情況,分為積極主動(dòng)配合型和消極被動(dòng)抵觸型。那么,在相似的社會(huì)背景下為什么會(huì)出現(xiàn)大不相同的反應(yīng)及表現(xiàn)呢?下文試圖對(duì)此進(jìn)行差異原因分析。

(一)政治動(dòng)員是階級(jí)意識(shí)形成的核心動(dòng)力

在發(fā)動(dòng)土地改革運(yùn)動(dòng)中,政策條例中把“成分劃分”“階級(jí)意識(shí)”得詞匯攤開來說,在農(nóng)民間進(jìn)行普及宣傳直接輸入鄉(xiāng)村社會(huì)。為了讓“階級(jí)意識(shí)”能夠被廣大農(nóng)民群體所接受并讓這種觀念逐漸成立成形,首先是扎根串連和政策宣傳,并號(hào)召發(fā)動(dòng)群眾參與到土改中來,特別是團(tuán)結(jié)貧下中農(nóng)全體;緊接著全面開展清匪反霸、鎮(zhèn)壓反革命、清償廢債等運(yùn)動(dòng);接下來召開多次訴苦大會(huì),然后根據(jù)訴苦情況和前期調(diào)查掌握的資料,劃定階級(jí)成分;成分劃定后開始分田地;最后查田定產(chǎn),并對(duì)成分劃分進(jìn)行了復(fù)查。通過劃分成分重新定義了農(nóng)民的政治身份,幫助農(nóng)民劃清敵友界限,培養(yǎng)階級(jí)觀念,形成階級(jí)意識(shí),明確階級(jí)關(guān)系,使農(nóng)民站對(duì)、站穩(wěn)自己的階級(jí)立場(chǎng),形成農(nóng)村政治等級(jí)新序列,因此政治動(dòng)員是農(nóng)民階級(jí)意識(shí)形成的核心動(dòng)力。

(二)社會(huì)關(guān)系是階級(jí)意識(shí)形成的主要阻力

在費(fèi)老的《鄉(xiāng)土中國(guó)》中提到,中國(guó)的鄉(xiāng)村社會(huì)是一個(gè)熟人社會(huì),因此中國(guó)人在社會(huì)交往中往往看重的是兩人生活的地域遠(yuǎn)近、血緣宗族的深厚等因素來判斷對(duì)方是否值得信任,以及在“遠(yuǎn)親不如近鄰”、“是親必顧,是鄰必護(hù)”等中國(guó)流傳至今的俗語中,不難發(fā)現(xiàn)中國(guó)鄉(xiāng)村社會(huì)是十分注重群體的血緣關(guān)系、宗族關(guān)系、鄰里關(guān)系的和睦團(tuán)結(jié)的,這樣根深蒂固的思想難以動(dòng)搖。即便是社會(huì)矛盾頗深的情況下,依舊顧及村里鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親的關(guān)系。因此“幫親不幫理”等思維模式會(huì)被土地改革中被打擊對(duì)象所利用,對(duì)實(shí)際被剝削的民眾進(jìn)行道德綁架, 從而阻礙土改的推行。傳統(tǒng)鄉(xiāng)村社會(huì)在長(zhǎng)期以往的發(fā)展中所傳承下來的固有屬性,在受到全新觀念的沖擊下,必然會(huì)產(chǎn)生抵觸、排外的情緒,從而表現(xiàn)出阻礙土改的行為。

想要推動(dòng)鄉(xiāng)村的發(fā)展,必然要打破這樣的惡性循環(huán),讓階級(jí)意識(shí)深入這片廣闊的區(qū)域。

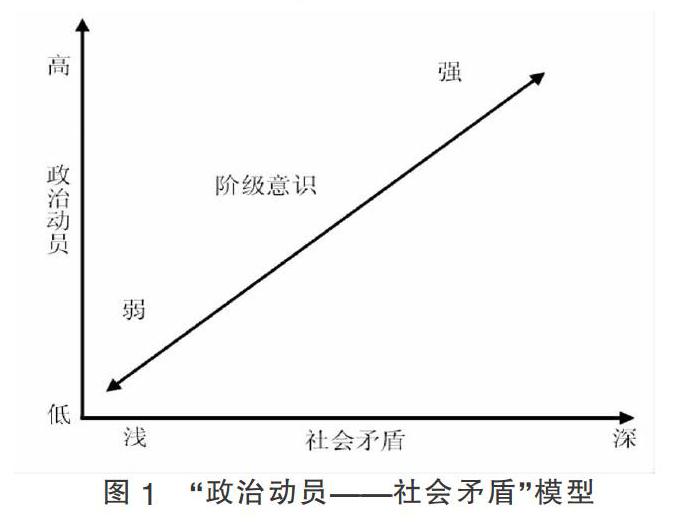

(三)“政治動(dòng)員——社會(huì)矛盾”模型構(gòu)建

在土地改革運(yùn)動(dòng)中,支持改革派自上而下的政治動(dòng)員在推動(dòng)階級(jí)意識(shí)形成的同時(shí),由傳統(tǒng)社會(huì)關(guān)系所產(chǎn)生矛盾又在自下而上的阻礙著土地改革運(yùn)動(dòng)的開展。兩者對(duì)于土地改革運(yùn)動(dòng)的作用本文試圖通過模型結(jié)構(gòu)來詮釋:

如圖1所示,當(dāng)社會(huì)矛盾淺,政治動(dòng)員程度較低,農(nóng)民形成的階級(jí)意識(shí)程度弱。當(dāng)社會(huì)矛盾深,政治動(dòng)員程度程度較高,農(nóng)民形成的階級(jí)意識(shí)較強(qiáng)。因此政治動(dòng)員與社會(huì)矛盾二者呈正相關(guān)。階級(jí)意識(shí)的程度受政治動(dòng)員和社會(huì)矛盾作用力的影響,在土地改革運(yùn)動(dòng)中因?yàn)檎蝿?dòng)員的推動(dòng)以及農(nóng)民在鄉(xiāng)村中社會(huì)矛盾的深淺的差異,同一階級(jí)成分的農(nóng)民群體也會(huì)存在積極主動(dòng)配合型和消極被動(dòng)抵觸型兩種不同的反應(yīng),影響農(nóng)民群體做出不同的行為選擇。

參考文獻(xiàn):

[1]費(fèi)孝通.鄉(xiāng)土中國(guó)[M].北京出版社,2005.

[2]張剛.建國(guó)初期貴州土地改革研究[D].貴州財(cái)經(jīng)大學(xué),2013.

(作者單位:貴州民族大學(xué))