基于學者網課程平臺的混合在線教學模式

林吉紅 湯庸 劉海 常超 李建國

摘 要:新型冠狀病毒疫情防控期間,教育部提倡“停課不停學”,如何應用在線教學平臺成為實現課程教學的關鍵問題。討論實現在線課程教學的基本條件,介紹學者網課程平臺構建課程空間、組織在線教學特色和優點,提出基于學者網平臺融合成熟在線視頻系統的混合在線課程教學模式。相對傳統在線課程教學而言,該模式可無縫應用學者網學術社交和團隊協作功能,共享學者網學術和教學資源,為開學不返校情況下開展在線課程教學提供參考。

關鍵詞:在線課程教學;學者網;混合教學模式

DOI:10. 11907/rjdk. 201150

中圖分類號:TP434 ? 文獻標識碼:A??????????????? 文章編號:1672-7800(2020)003-0257-04

Hybrid Online Teaching Model Based on ScholarNet Course Platform

LIN Ji-hong, TONG Yong, LIU Hai, CHANG Chao, LI Jian-guo

( School of Computer, South China Normal University, Guangzhou 510631, China)

Abstract: During the prevention and control of the new coronavirus epidemic, the Ministry of Education advocated “suspending classes without stopping school”. How to apply the online teaching platform has become a key issue in implementing course teaching. This article discusses the basic conditions for implementing online course teaching, introduces the academic network curriculum platform to build course space, organizes the characteristics and advantages of online teaching, and proposes a hybrid online curriculum teaching model based on the scholar network platform integrating mature online video systems. Compared with the traditional online course teaching, this model can seamlessly apply the academic network of academic network and team collaboration functions, share academic network and teaching resources of the scholar network, and provide a reference for the implementation of online course teaching without returning to school.

Key Words: on-line course teaching; ScholarNet; hybrid teaching model

0 引言

傳統課堂教學方式充分利用現實、具體的課堂環境獲得了學生真實的課堂反饋,但是存在空間環境與時間的局限性,教師不能快捷地獲得準確的統計數據[1-2]。因此如何克服傳統課堂教學短板是教育研究領域亟待解決的問題。隨著“互聯網 +”時代的到來,教育與互聯網之間的聯系越來越緊密[3]。現有在線教學平臺可打破傳統教育時空限制,例如中國大學MOOC(慕課)、騰訊云課堂和網易課堂等,這些教學平臺均構建了虛擬課堂,通過上傳教學視頻完成教學任務。然而教學是一個由課前預習了解、上課傳授討論、課后練習反饋3個環節組成的完整過程,單一的上課模式、單向的知識傳播難以滿足師生實際需求,更為突出的是難以滿足課堂教學所需的課后輔助需求,如任課教師需要布置、收集與批改作業,并及時收集學生學習反饋和教學評估等功能。本文提出融合學者網課程平臺與在線視頻產品的線上課程教學模式,可提供虛擬課堂及發布教學通知和課程資源、組織專題討論、答疑互動、作業管理、考勤記錄、考核和評估等功能,從而幫助教師更好地完成線上教學任務。

1 在線課程教學實現基本條件

對于在“互聯網+”背景下成長起來的新一代學生來說,他們所處的學習環境向更加開放、自由的方向不斷發展[4],學生學習空間和時間不再局限于傳統課堂教學,可在線上進行自主學習。對于學生而言,在線學習主要包括看視頻、直播與實時提問,因此通過目前主流在線視頻產品可實現在線學習;對于教師而言,在線學習的學習效果不應比傳統教學模式差,否則將失去其存在的意義,因此在線學習平臺不僅需實現虛擬課堂,更應具備教學質量監控、師生間有效互動、大數據優化教學方式等功能。因為課堂教學質量是以課堂教學過程質量為主的教學過程質量與教學結果質量的有機統一體,其中師生互動在網絡教育中扮演重要角色,是在線教育的永恒主題[5]。綜上所述,高質量的教學需包括:課堂之前需教師發布課堂預告及提供資料供學生預習;課堂之中需有教師精彩授課和學生積極參與;課堂之后師生需有效溝通交流,教師及時收集和批改作業,然后對學生不明白的知識點及時答疑解惑;最后經過教學實踐,教師還可利用學生學習行為數據,不斷改進及優化教學方式。

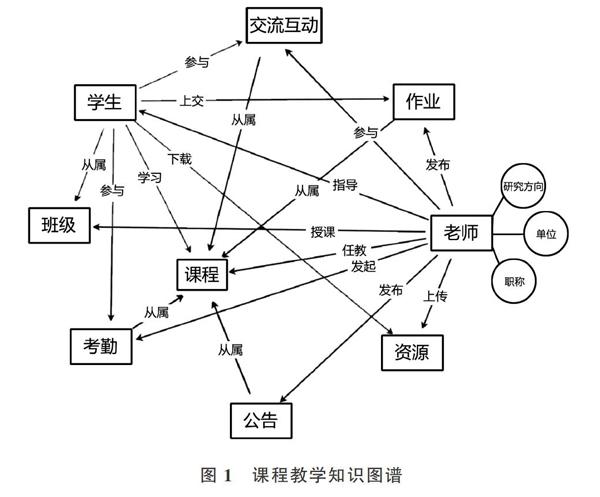

因此,實現在線教學的基本條件是:①能利用在線視頻軟件構建“虛擬課堂”,幫助教師完成“課堂講授”;②有教學輔助軟件,幫助師生實現課前和課后教學輔助工作(提供課件、作業管理、答疑互動、教學評估等)。隨著信息技術的快速發展,在線學習平臺如雨后春筍般快速發展。但是,師生之間有著大量關聯信息,教學需求業務邏輯復雜,如圖1所示。

目前大多數在線學習平臺,根據不同的產品設計初衷和用戶群體,咋內容呈現和資源建設上各有千秋,具有不同的教學優勢。實際教學工作中,應用單一的教學模式和在線平臺難以完全滿足教學需求,因而研究與設計混合教學模式十分必要。

2 學者網課程平臺

學者網是面向學者的社交網絡,提供科研教學協作平臺,2009年1月上線以來,受到越來越多國內外學者,特別是高校師生關注,目前有12萬活躍用戶,涵蓋所有985高校在內3 000多個國內外機構,數億條學術信息和教學資源。學者網課程平臺是基于學者網的社會化在線教學平臺,為教師團隊(可以是多個學校、多名教師)、多個班級提供師生協同教學工具,目前已有2 600多門教學課程供20多萬學生使用。

2.1 基本功能

學者網課程平臺從師生教學實際需求出發,提供教師版與學生版兩種操作界面,課程平臺教師版后臺管理界面主要功能如圖2所示,包括發布教學通知和課程資源、組織專題討論、答疑互動、作業管理、考勤記錄、考核和評估等[6]。

2.2 特色與優點

學者網課程平臺是社交化課程教學輔助平臺,可無縫應用學者網學術社交和團隊協同功能,共享學者網學術資源和課程教學資源,進行有效可信交流,促進課程教學和科研工作。學者網課程平臺除能很好地滿足課程教學常規需求外,還有如下特色和優點:

(1)使用簡單。用戶只需登錄學者網,不用下載和登錄額外軟件,無縫使用學者網個人空間和社交功能。在學者網用戶個人空間中,包括課程教學相關動態,例如:課程相關通知、邀請教師、學生申請、作業布置等提醒。?

(2)資源豐富。學者網目前已有10多萬學者用戶、數億條學術信息和課程資源,并呈現迅速增加趨勢,為師生提高視野和國內外交流學習提供了良好的環境。? ?

(3)教學評估。學者網課程平臺記錄歷史數據、學習行為數據等,可應用大數據和人工智能技術開展課程評估和學習行為分析,不斷改進教學方法,提高教學質量。

(4)平臺優勢。學者網課程平臺依托學者網,在基本教學輔助功能基礎上,還提供學術社交功能與各類小工具。學者社交圈團隊管理功能與課程平臺相輔相成,共同為教學助力,課程表管理、學術檔案管理等小工具可為廣大師生提供便利的教學支持。

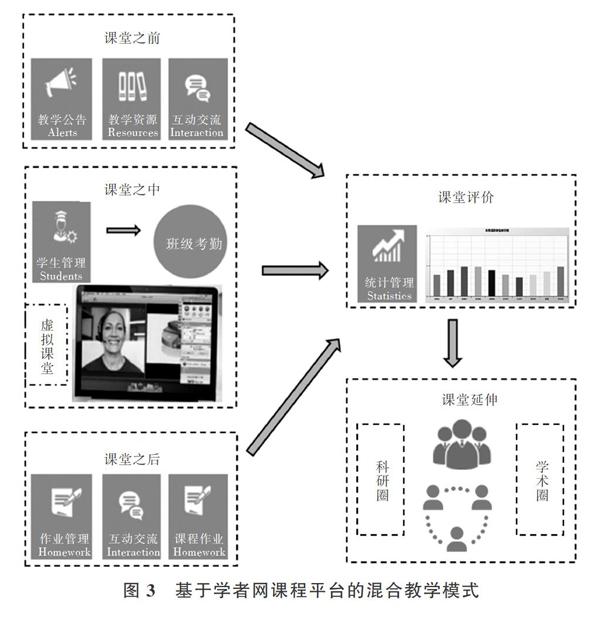

3 現有在線教學模式

現有在線教學平臺,例如中國大學MOOC(慕課)、騰訊云課堂和網易課堂等,通過上傳教學視頻完成教學任務,從而構建“虛擬課堂”。課程教學一般由課堂之前、課堂之中、課堂之后、課堂評價和課堂延伸5個階段(圖3)組成,而現有在線教學模式僅能較好完成“課堂之中”階段的教學任務。本文從5個方面,討論現有教學模式存在的教學弊端。

不能滿足應用條件的普適性要求,因為不同的教師使用的教學軟件不同,家庭經濟條件相對較差的同學,其設備可能無法滿足下載教學軟件的需要。

不能滿足師生間互動要求,因為現有在線教學模式是依托課程視頻存在的,在課程沒有直播開課時,無法進行有效的教學互動,而課堂之前與課堂之后的教學互動尤為重要,其重要程度甚至超過課堂之中的互動交流。

不能滿足課堂評價需要,因為現有的在線教學沒有為教師進行教學評價提供數據支撐,教師還需要花費大量時間進行數據匯總以實現學生成績評價。

不能滿足教師團隊協作需要,因為現有在線教學模式的每門課程只能由一位教師負責管理,而實際教學需求是課程應該由相同學科的教師團隊共同負責以及協作管理,這樣更利于減輕教師工作量、促進年輕教師職業成長。

不能滿足課堂延伸需要,因為現有在線教學模式僅滿足師生上課需要,無法滿足課堂之外的專業提升、學習擴展等需要,而這并不符合新課標教學培養計劃的學生全面發展與教師終身學習要求。

4 混合在線教學模式

隨著互聯網的廣泛應用,臺式電腦、筆記本電腦、平板電腦或智能手機成為普及率較高的電子產品。基于學者網課程平臺的混合教學模式可通過網頁版QQ即時通訊+學者網課程平臺構建,因此無需額外下載應用軟件,對硬件要求較低,只要能瀏覽網頁即可完成教學任務。由此可知,基于學者網課程平臺的混合教學模式具備較好的用戶可行性和設備應用條件的普適性。

隨著信息技術的發展,多種教學模式層出不窮,其主要目的是促進學生更好地學習[7]。系統設計面向用戶群體需求,學者網設計目標主要是為國內外學者提供學習空間和學術交流,目前不支持在線視頻功能,不能構建“虛擬課堂”,完成課堂講授工作。學者網課程平臺可很好地滿足課堂之前、課堂之后、課堂評價和課堂延伸4個階段的教學需求。第二階段的“課堂講授”需混合使用其它在線視屏系統完成。

(1)發布課程資料,實現課前預習與反饋。首先相同學科的教師可通過學者網構建教師團隊,所有班級學生將共享教師提供的教學資源。在上課前,教師可將新課程課件上傳到學者網課程平臺的“教學資源”中,還可將新課程重難點告知學生,可通過“教學公告”功能發生通知,從而提醒學生進行課前預習,可使用“互動交流”功能提出與新課程有關的問題,供學生作答。學生可以根據教學課件進行預習,遇到不能理解的問題,還可在“互動交流”中進行提問。學習速度較快的同學可以回答“互動交流”中教師或學生提出的問題。

在上課前,教師可對“互動交流”中的問題及答案進行匯總,從而預判學生對于新課程的理解程度,感知學生對于新課程的興趣點,進一步調整教學內容或教學安排。

(2)混合應用在線視頻產品,組織課堂講授。通過分享屏幕和播放課件就能實現在線課程講授。隨著我國在線教育用戶快速增長,視頻教學已成為在線教育重要手段。在線直播教學視頻同時有教學視頻錄制功能,通過在線直播教學視頻,學生可實時觀看在線教學,師生、生生之間可實時交流互動,包括文檔、語音和視頻等互動形式,能夠在最大程度上虛擬真實教學場景,實現虛擬課堂。目前有許多成熟的在線產品,如騰訊課堂云、網易課堂、騰訊會議系統等;對學生人數不多的課程,應用QQ群分享屏幕功能也同樣可以完成線上課堂的教學任務。

在課堂講授階段,學者網課程平臺也可發揮輔助作用。通過課前預習學習資源,學生帶著自己不能理解的知識點進入在線教學課堂,教師帶著優化后的教學方案進行在線教學,由此可以很好地提升課堂學習效果。上課時,教師還可通過學者網課程平臺“學生管理”功能對班級方便快捷地進行考勤,再通過在線視頻軟件,進行課堂直播、構建虛擬課堂。虛擬課堂可以很好地實現傳統課堂教學生動活潑的形式,學生可及時“舉手”提問,因此學生在體驗實時在線教學的同時,師生、生生之間能夠實時交流與互動。

(3)課后組織專題研討,實現作業答疑互動。由于上課時間有限,學生又是一群擁有頭腦風暴的創意者,課后一定還有其它亟待解決的問題。通過使用學者網課程平臺的“互動交流”功能,師生之間可以針對課堂討論話題展開深入探討。

課后,教師通過學者網課程平臺“作業管理”功能進行作業布置、收集和批改,及時了解學生學習情況,并根據實時學習狀態,對下堂課的課前復習內容進行調整。對于少數學習效果不佳的學生,可通過學者網即時通訊功能對其進行小范圍輔導及跟進。學生通過學者網課程平臺“課程作業”功能,可快速便捷地提交作業、了解作業完成情況,及時查漏補缺,從而幫助其掌握課程知識。

(4)課程評估和學習預測,優化教學資源和模式。基于學者網上大量學生學習行為數據,應用大數據與人工智能技術開展多維度分析,有助于改進和調整教學方法與教學資源,不斷提高教學水平。例如,對學生作業完成、學習時間、交流互動、考勤記錄等信息進行分析,結合在線視頻產品課堂教學中學生的學習情況,對學生課前、課中、課后的學習進行評價,這些評價包含學生學習過程和學習結果評價,更能全方位地評價學生真實學習情況。通過大量的學生學習行為數據,不僅可分析學生學習行為,進行教學評價,還可優化教師教學模式等。

(5)課堂延伸,科研教學相輔相成。學者網是一個學術科研協作平臺,可推動各領域科研工作者之間的交流合作。用戶可通過編輯個人簡介信息,管理個人學術信息,發布學術動態,創建科研團隊和教學課程;通過使用學者網,學者可不受時間、空間、研究領域限制,促進學者之間的學術研究交流,并且更好地創建學術氛圍,提升學術研究成果質量;通過創建科研學術團隊,研究興趣相似的學者可以進行學術進展交流和合作,提升研究興趣。

隨著新時代對教師的要求越來越高,終身學習成為當代教師自身發展和適應教師職業的必由之路,這是新世紀對教師和教育發展的新要求[8-9]。同樣,對于學生而言,日益激烈的競爭環境使學生不能僅依靠課堂教學獲得知識,課下線上學習資源對學生成長尤為必要。學者網豐富的科研教學資源為師生科研創新提供了保障;學者網學術社交環境為教師職業發展、學生就業提供了幫助與支持[10-12]。

5 混合教學模式教學效果分析

基于學者網課程平臺的混合教學模式已廣泛使用于各學校,其中華南師范大學計算機學院劉海教授通過課程《Python程序設計語言》教學實踐,對基于學者網課程平臺的混合教學模式優勢進行總結:①教學團隊在學者網上集結,不需見面,實現教學資源共建與共享。該課程由11名教師共建與共享教學資源,不需要重復上傳教學資源,所有學生可共享答疑互動的內容,減輕每個教師30%的工作量;②學生按教學班加入,完成學習打卡開展互動交流,學習過程與學習結果留在學者空間。經過1個學年《Python程序設計語言》的課堂實踐,班級學生平均分提高10%,學習熱情高漲;③通過學習過程統計與分析,持續關注學生學習動向,助力學生成長。課程結束后,部分同學依然在學者網平臺積極參與學習交流,這部分同學中多數人參加程序設計大賽并獲得了優異成績。

嶺南師范學院信息工程學院吳濤教授的所有課程均在學者網課程平臺上開展。其中從2013級開始開設ACM程序設計課程,由5名教師共享教學資源,共培養了961位學生。其課程目標在于培養學生計算機素養,強化問題解決能力。相較于傳統教學模式,基于學者網課程平臺的混合教學模式的教學效果更加顯著,可及時了解學生學業動向,每年均有學生在藍橋杯程序設計競賽及ACM-ICPC程序設計競賽中獲得非常好的成績。

學者網課程平臺多年來致力于為教學提供幫助,有著非常豐富的教學資源。經過大量真實的教學實踐發現,基于學者網課程平臺的混合教學模式可顯著提高教師工作效率和職業成長速度,同時對提升學生學習效率和學習效果也有顯著促進作用。

6 結語

在互聯網時代,教育與互聯網之間的聯系越來越緊密,在線課程平臺可打破傳統教育時空限制,減輕教師教學工作負擔、提升學生學習主動性,提高教學質量和效率。目前,在線學習平臺各有千秋。但是,有的系統操作復雜,在短時間內較難熟練掌握;有的系統硬件條件要求較高,部分學生無法使用。本文提出基于學者網課程平臺、融合成熟的在線視頻系統的在線課程教學模式,該模式功能全面、操作方便,為新冠肺炎疫情期間開學不返校情況下,開展在線課程教學提供了有效方法。

參考文獻:

[1]李小志,陳宥辛,葉新東. 基于虛擬課堂的師范生技能訓練實驗平臺設計與開發[J]. 中國教育信息化,2019(17):91-96.

[2]楊桂松,梁聽聽,何杏宇,等. 對混合式在線智慧教學方法的研究與思考[J]. 教育探索,2018(3):117-121.

[3]?????? 張茵茵,牛彥敏. 移動教學平臺在高等教育教學中的應用——以藍墨云班課平臺為例[J]. 軟件導刊(教育技術),2017,16(3):23-24.

[4]劉昌福. 互聯網+背景下藥劑學教學方法改革探索[J].? 課程教育研究,2018(49):248.

[5]車情. 中國現代遠程教育中教學交互的研究綜述[J]. 軟件導刊(教育技術),2012(3):44-48.

[6]湯庸. 融合“學者網課程平臺+通用會議系統”實現課程在線教學[EB/OL]. http://www.scholat.com/vpost.html?pid=135969.

[7]公海霞,王甘霖,彭立. 基于即時通信平臺的翻轉課堂教學模式研究[J]. 軟件導刊,2013,12(11):183-185.

[8]湯志康,李春英. 基于學者網平臺的計算機公共基礎課混合教學模式研究[J]. 計算機教育,2017(7):96-100.

[9]吳曉玲,湯庸. 基于學者網學生學習行為的高校教學監控數據分析方法[J]. 計算機教育,2019(2):172-178.

[10]HUANG X,TANG Y,QU R,et al. Course recommendation model in academic social networks based on association rules and multi-similarity[C]. 2018 IEEE 22nd International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design, 2018: 277-282.

[11]AKRAM A, FU C, TANG Y, et al. Exposing the hidden to the eyes: analysis of SCHOLAT e-Learning data[C]. 2016 IEEE 20th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design ,2016: 693-698.

[12]AKRAM A, FU C, TANG Y, et al. Digging deep inside: an extended analysis of SCHOLAT e-Learning data[C]. International Conference on Human Centered Computing,2017: 410-421.

(責任編輯:江 艷)

收稿日期:2020-03-14

基金項目:國家自然科學基金廣東大數據中心重點項目(U1811263);廣東省高等教育教學研究和改革項目(2019)

作者簡介:林吉紅(1993-),女,華南師范大學計算機學院碩士研究生,研究方向為社交網絡大數據; 湯庸(1964-),男,博士,CCF會員,華南師范大學計算機學院教授、博士生導師,研究方向為學術社交網絡,教育大數據服務;劉海(1974-),男,博士,CCF會員,華南師范大學計算機學院副教授,研究方向為文本數據挖掘、教育大數據服務;常超(1994-),女,華南師范大學計算機學院博士生,研究方向社交網絡計算與教育大數據;李建國(1982-),男,博士,華南師范大學計算機學院副教授,研究方向為協同計算、教育大數據服務。本文通訊作者:湯庸。