山西風鋼琴曲的調研與思考

【摘要】山西素有“民歌的海洋”“中國戲曲的搖籃”的稱號,擁有十分寶貴的民間藝術資源,在中國風格鋼琴曲的探索之路上,大量音樂家將炙熱的目光投入到了山西,創作了許多膾炙人口的山西風鋼琴曲。筆者對山西風鋼琴曲進行了調查,搜集了山西風鋼琴曲。本文對現存的山西風鋼琴曲進行了梳理并加以歸類,最后分析了部分山西風鋼琴曲,為山西風鋼琴作品的發展盡一份力。

【關鍵詞】山西風鋼琴曲;中國鋼琴音樂;音樂分析

【中圖分類號】J624? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章編號】1002-767X(2020)08-0230-04

【本文著錄格式】孔祥林.山西風鋼琴曲的調研與思考[J].北方音樂,2020,04(08):230-233,251.

在追求中國風味的探索之路上,重要的創作手法之一便是對原樂曲的改編。據統計,1949—1979年間,大約70%的中國鋼琴作品都是改編而來。之后,鋼琴改編曲最終從星星之火,以勢不可擋的力量,呈現出燎原之勢。山西是堯舜之鄉、晉國古都,具有悠久的歷史和濃厚的文化積淀,且原汁原味的民間藝術璀璨如星。早在堯舜時代,就有反映山西生活民俗的歌謠,如《擊壤歌》。清人沈德潛認為《擊壤歌》為中國歌曲之祖。除民歌以外,還有數不勝數的地方小戲,諸如秧歌、[耍孩兒]、二人臺等。在歷史的長河中,雖然時代更迭,山西民間藝術依然在千年的傳與承中顯示出其繁榮燦爛的一面。正是如此,在中國風格鋼琴曲的探索之路上,大量音樂家將炙熱的目光投入到了山西,創作了許多膾炙人口的山西風鋼琴曲。

一、山西風鋼琴曲的現狀調查

(一)新中國成立初期(1949—1966)

根據筆者調查研究發現,在民國時期,中國風鋼琴曲的創作正處于萌芽時期。新中國成立初期,百廢待興,社會政權逐漸穩定。新中國的成立為鋼琴音樂的創作營造了廣闊的空間,在黨中央“百花齊放,百家爭鳴”“文藝要為工農兵服務”等一系列政策下,作曲家們也從實際出發,立足于廣大人民群眾,不斷探索民族化、群眾化的路徑,選擇最貼合人民大眾的民間音樂為主題進行創作,使鋼琴音樂的創作迎來了初步的繁榮。

到目前為止,較早探索創作山西風鋼琴曲的音樂家是江定仙,他于1951年改編了山西民歌《推炒面》,同年公開發表于《人民音樂》第四期;作曲家楊儒懷于1958年出版了《八首民歌短曲》,其中三首鋼琴曲《提起哥哥走西口》《真魂魂跟上你走》《配夫妻》改編于山西民歌,前兩首為流傳于河曲的民歌,鋼琴曲與原曲的旋律沒有發生多大變化;黎英海于20世紀50年代末創作了《民歌鋼琴小曲50首》,并于1959年第一次正式出版。這50首樂曲全部取材于中國傳統音樂曲調,以民歌為主,民間歌舞、戲曲次之,民間歌曲中,以漢族小調為主,其中《開花調》《繡荷包》《照花臺》《游鐵道》這四首鋼琴曲取材于山西民歌。《開花調》流行于山西左權一帶,以花起興。《繡荷包》流傳于晉北一帶《游鐵道》為平遙一帶民歌。雖然這四首鋼琴曲較為短小,但卻是黎英海探索民族和聲的嘗試之作,具有重大意義;1960—1965年間,由整風運動掀起了反資產階級的“反右”運動,大批音樂家受到嚴重的批判。楊立青受到影響,修養在家。1961年,楊立青先生根據山西的民歌創作了《九首山西民歌主題鋼琴曲》,九首樂曲分別是《牧羊歌》《買菜歌》《悲歌》《對歌》《悼歌》《紡線歌》《戀歌》《大生產》《山歌》,由于這是他第一次作曲的成果,故而民歌原貌并未有太大變化,保留有濃郁的山西地域風味;除此以外,儲望華于1961年創作了一首鋼琴音樂練習曲《舞曲》,變奏曲形式,采用了山西民歌《燈碗碗開花在窗臺》,活潑熱烈。

(二)十年浩劫期間(1966—1976)

在此期間,由于“左傾”激進主義的錯誤,鋼琴這件西洋樂器被認為“大、洋、古”,違背了探索民族化道路、為工農兵服務的革命精神,主張被砸爛,與此同時,許多音樂家也遭到迫害。讓鋼琴這件西方樂器如何為革命去服務,這成為音樂家們不斷思考的事情。鼓浪嶼著名音樂家殷承宗嘗試用鋼琴為當時流行的京劇樣板戲《紅燈記》伴奏,以豐富的音樂表現力挽救了這一時期的鋼琴音樂,獲得了極大成功。這一時期,由于鋼琴創作的題材受到限制,鋼琴與中國其他形式藝術的結合成為創作主流。

1969年,成立鋼琴協奏曲《黃河》創作組,殷承宗擔任組長,儲望華、盛禮洪、劉莊、許斐星、石叔誠等人也參與了創作。鋼琴協奏曲《黃河》改編自冼星海的《黃河大合唱》,共有四個樂章,分別是《黃河船夫曲》《黃河頌》《黃河憤》《保衛黃河》。這首協奏曲表現了在戰爭年代人民不畏強敵、勇敢作斗爭的精神。在創作時,殷承宗、儲望華等人前往山西吉縣觀看壺口瀑布,尋求反映黃河奔騰不息的創作靈感。鋼琴協奏曲《黃河》具有濃郁的山陜風味,《黃河船夫曲》中采用了粗獷豪邁的山西腔調和鏗鏘有力的號子聲,旋律方面采用了山西小調《河邊對口曲》。1968—1973年,黃安倫被下放到河北張家口軍墾農場勞教,更深入地接觸了塞北地區的民歌小調,塞北包括河北、山西、甘肅、寧夏、內蒙古等地;黃安倫于1973年創作完成《塞北小曲三十首》。這三十首鋼琴曲只有一首是民歌原曲改編,其余二十九首融合了塞北曲調因素。其中,第十九首《割莜麥》采用了山西民歌《割莜麥》的主題旋律。

(三)改革開放至今(1979—)

姚恒璐教授曾在山西大學求學,非常喜愛山西晉中一帶流傳甚廣的民間小戲“祁太秧歌”,由此創作了鋼琴曲《鋼琴創意曲5首——為山西“祁太秧歌”主題而作》,姚恒璐曾介紹說:“祁太秧歌的曲調優美婉轉,調式色彩豐富、節奏動感引人、結構形態多樣。”其中的五首鋼琴曲分別為《送櫻桃》《開花》《補涼襪》《看秧歌》《賣元宵》。此外,姚恒璐在1980年還創作了鋼琴組曲《雁北印象》,共有五首鋼琴小品,皆以山西風俗文化為創作素材,運用了大量民歌和地方小戲曲牌,五首鋼琴曲分別為《鄉間行》《恒山高》《嬉戲》《山村小唱》《鬧紅火》;除姚恒璐以外,鮑元愷于20世紀90年代創作了管弦樂曲《炎黃風情》,后被其研究生學生朱培賓改編為鋼琴曲《炎黃風情·24首中國民歌主題鋼琴曲》,受到一致好評。其中《走西口》《鬧元宵》《爬山調》《看秧歌》這四首鋼琴曲取材于山西音樂,《走西口》是由山西二人臺《走西口》改編而來,《看秧歌》是由山西歌舞小戲改編而來,另外兩首由山西民歌改編;山西籍音樂家王西麟于1998年創作的鋼琴組曲《晉風》是其唯一一部鋼琴獨奏作品,有五個樂章,分別是《前奏曲:荒村》《托卡塔:開花調》《行板:憶》《慢板:墓地》《終曲:燈節》,這五首充滿交響性的鋼琴作品為我們展現了地道的山西風貌。

步入21世紀之后,隨著國際化和信息化時代的到來,人們比以往更為追求流行元素,具有濃郁地方特色的山西民間藝術在這樣多元化的時代遭到忽視,逐漸沒落。于是,作曲家在創作鋼琴曲時,一方面保留傳統音樂元素,另一方面將流行元素融入鋼琴曲中,整體趨勢向多元化方向邁進,保留傳統時積極創新,與時代相結合。由劉聰創作并于2003年出版的《中國經典民歌鋼琴曲》中收集了五首山西風味鋼琴曲,篇幅不長,卻耐人尋味。這五首鋼琴曲為《看秧歌》《會哥哥》《交城山》《鬧元宵》《掛紅燈》;由郟國慶創作并于2006年出版的《110首中國民歌鋼琴小曲集》中,收集的山西風鋼琴曲有七首,如《繡荷包》《刨洋芋》《鬧元宵》《掛紅燈》《交城山》《打連成》《小路》。以上三個時期的創作以表格形式展出如下:

二、山西風鋼琴曲類型

據《中國民間歌曲集成·山西卷》可知,山西民歌約有15000余首,如此豐富的音樂資源自然決定了山西風格鋼琴曲中民歌改編曲的重要性。從整體來看,山西風鋼琴曲主要由民歌改編而來,其次是山西民間歌舞小戲。此外,還有一類是根據山西音樂元素改編。現對以上表格中山西風鋼琴曲加以歸類:

(一)民歌改編類

山西民歌歷史悠久,至早可追溯至堯舜時期的歌謠《擊壤歌》:“日出而作,日入而息,鑿井而飲,耕田而食”,描繪了一幅遠古人們辛勤勞作的生活場面。春秋時秋孔子收集整體的《詩經》中,《魏風》和《唐風》中的歌謠反映了山西古老的的民風民俗。《中國民間歌曲集成·山西卷》中,將山西民歌分為山歌、號子、小調、秧歌、套曲五大類。根據山西各地民歌風格的差異,將山西民歌分為晉中、晉南、晉東南和晉北四個色彩區。

晉中色彩區包括晉中、太原等地,音樂以秧歌、小調為主,主要以左權“開花調”和“祁太秧歌”為代表。由于地處山西中央,與外界交流較少,這里的民歌具有濃郁的山西風格,以徵調式為主。晉南色彩區包括臨汾和運城一帶,蒲劇、眉戶等戲曲的發展最為繁榮,被譽為“戲曲的搖籃”,長期以來,民歌也受到戲曲唱腔的影響,以燕樂七聲徵調式為主。晉東南位于山西東南部,包括長治、長子縣等地。由于大部分是山區,民歌曲調和演唱風格奔放熱情,音區較高,跳進較多,其曲調多為缺四級音的六聲音階。晉西北色彩區包括雁北、忻州、呂梁等地,地處高寒山區,較為偏僻貧瘠,山曲比其他各種更受歡迎。基本上以大跳為主,風格高亢嘹亮,曲調自由舒展。

江定仙的鋼琴曲《推炒面》實際上是為山西民歌《推炒面》所作的鋼琴伴奏,風格質樸。黎英海《民歌小曲50首》中的四首皆為山西民歌改編,以《開花調》和《繡荷包》為代表。《開花調》原曲為山西左權民歌,流行于太行山一帶。以“開花”起興,是山曲的一種類型,但相對于其他山曲的高亢嘹亮,“開花調”更為委婉流暢。《繡荷包》是山西民歌的代表作,是小調的一種,表達男女之間純真的愛情,其中一段歌詞為“三月桃花開,情人捎書來,捎書書帶信信要一個荷包袋。”楊立青的《九首山西民歌主題鋼琴曲》取材于山西民歌,代表性的曲目如《牧羊歌》改編于山西晉東南地區的《放羊歌》,《賣菜歌》由山西寧武一帶的《挑菜》改編,《悲歌》由山西興縣的《小寡婦上墳》發展,《對歌》以山西雁北地區的《鬧饑荒》為主題,《悼歌》則改編于山西流傳于晉中一帶的《交城山》,《紡線歌》由山西左權的《紡線好》為旋律創作,《戀歌》取材于山西河曲的《山歌》,《大生產》改編于山西左權的《展開大生產》,《山歌》由山西崞縣的《從晌瞭至后半場》改編;鮑元愷的《走西口》采用了河曲民歌《走西口》的曲調,由于地處黃土高原,五谷不收,當地人民被迫走西口謀生。《鬧元宵》采用了晉中一帶的民歌小調《鬧元宵》,熱烈歡騰,將民歌中太行山正月十五的元宵佳節表現得紅火熱鬧。《爬山調》采用了晉西北一帶民歌《陽坡里抱柴瞭哥哥》,為山歌的一種,山歌大多分布在呂梁山和黃土高原等地,旋律起伏大,大跳比較多,風格粗獷高亢;最后,劉聰的《中國經典民歌鋼琴曲集》中的五首和郟國慶的《110首中國民歌鋼琴小曲集》中的七首也是原汁原味的山西民歌改編。

(二)民間歌舞小戲改編

山西歌舞小戲具有濃厚的歷史淵源,同上文所說,晉南一帶被譽為“中國戲曲的搖籃”。早在春秋晉國時,已有優秀的俳優和樂師,還有“侏儒扶盧”的爬桿雜耍等百戲。山西的戲曲劇種種類繁多,典型的有山西四大梆子(蒲州梆子、中路梆子、北路梆子、上黨梆子),其聲腔劇種受到群眾喜愛,山西的民間歌舞小戲諸如秧歌、道情、二人臺在發展過程中在不同程度吸收了四大梆子的音樂曲牌和演唱方式。翼城、澤州、祁太等地的秧歌最為受歡迎,多在元宵社火廟會時表演,風格熱情洋溢,曲目由民歌小調演變而來。流行于晉北一帶的[耍孩兒]最初由元曲曲牌發展而來,又名“咳咳腔”,因為[耍孩兒]多用后嗓子演唱,有“一字三咳”之說。

山西的“祁太秧歌”又名“太谷秧歌”,流行于晉中、平遙、榆次、太谷一帶,是晉劇的源頭之一。曲調多借鑒吸收民間曲調,反映了山西民間風情。通常,“祁太秧歌”的句式根據內容情節而發展,一般有二句式、三句式、四句式等。其調式豐富多樣,音階大多為七聲音階。有70%以上的單一調式,徵調式占絕大多數,二句式中,一般上句落屬音,下句落主音,常以屬音來穩定主音。姚恒璐所作的鋼琴曲《鋼琴創意曲5首——為山西“祁太秧歌”主題而作》便是取材于山西“祁太秧歌”,其中《櫻桃》《看秧歌》《賣元宵》為太谷地方民歌小戲,《開花調》為左權民歌,《補涼襪》為祁縣民歌小戲。

(三)山西風音樂元素創作樂曲

除上述兩種類別外,還有一種沒有以山西樂曲為素材改編,而是選擇山西獨特的音樂語言創新創作的鋼琴曲,諸如采用梆子、秧歌和地方小戲二人臺、道情的內在精髓創作,但聽眾能夠感受到濃郁的山西風貌。

王西麟先生曾說:“沒有具體的民歌作為材料,都是我多日來漸漸收集并融化”。他創作的《晉風》便是如此,他總結出由大二度和純四度組成的“三音列”,以“三音列”為基礎,通過一系列變化進行創作,既具有西方大小調的特點,又獨具中國元素。此外,姚恒璐的《雁北印象》作于1981年,姚恒璐年輕時曾在山西大同雁北地區插隊,雁北位于雁門關以北,位于黃土高原,姚恒璐由此接觸了許多雁北地區的民歌小戲。他以雁北一帶不同民歌或小戲的旋律為主題,重新構思,創作了鋼琴曲《雁北印象》。五首鋼琴曲將民間曲調經過加工處理,吸收二人臺、道情元素,具有濃郁的晉北風味。枚是一種古老的吹奏樂器,演奏手法類似于笛子。最初是古代行軍打仗時,為了讓士兵保持安靜,讓士兵口含一竹片,后來逐漸發展為帶孔的吹奏樂器,常用于鼓吹樂。現在,枚常常用于二人臺伴奏,由于枚的孔比較大,且二人臺樂曲中裝飾音較多,所以吹奏者必須腹部用力,加大呼吸。為了達到這種效果,姚恒璐在《鄉間行》中,在樂譜上添加了重音符號,使演奏風格更為慷慨有力(如譜例1)。

綜上所述,可以看出,鋼琴改編曲在中國鋼琴曲中影響力十分廣泛,鋼琴改編曲的材料主要為廣大人民群眾耳熟能詳的民間樂曲,受眾面廣,普及性強。自從江定仙創作了《推炒面》之后,越來越多的作曲家投入了山西風鋼琴曲的創作。山西風鋼琴曲主要有以下幾種:建國之初,音樂家們響應黨中央的號召,將鋼琴曲的創作立于人民群眾之中。對民歌的改編多在“形”這一方面,基本上是將原曲移植到鋼琴曲中,旋律沒有發生過多改變。黎英海創作的四首山西風鋼琴曲積極探索民族和聲和民族調式,對今后的創作具有重要意義。1966至1976年間,受到殷承宗為京劇樣板戲《紅燈記》鋼琴伴唱的影響,這一時期,作曲家們更為關注鋼琴與其他藝術形式的結合。改革開放以后,新中國逐漸與世界接軌,鋼琴音樂逐漸向多元化方向發展。在創作方面,旋律不再原封不動地移植民間曲調,而是以民歌旋律為主題,將地方音樂元素巧妙地運用其中。此外,姚恒璐的《鋼琴創意曲5首——為山西“祁太秧歌”主題而作》是根據民間小戲“祁太秧歌”改編。《雁北印象》用了雁北一帶的二人臺、道情等因素,還采用了一系列模仿樂器的音調,比如模仿樂器枚的重音音調。

(四)山西風鋼琴曲音樂分析

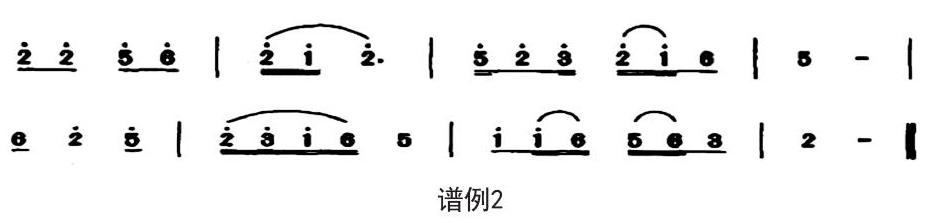

以《繡荷包》為例(譜例2),山西民歌《繡荷包》是以C為宮的五聲商調式,2/4拍,共八個小節,起承轉合四句式,上半句結束于徵音,最后結束于商音。節奏流暢,旋律起伏較大,以表現男女之間你儂我儂的緊張羞澀。

黎英海將其改編為鋼琴曲后(譜例3),調式為以降B為宮的五聲商調式,即C商調式,4/4拍的慢板,句式為4+3結構,民歌旋律加十六分音符的分解和弦伴奏的主調織體,類似賀綠汀的《牧童短笛》中“你繁我簡”的形式。前四句取自民歌旋律,在旋律上沒有過多改動。最后三小節相當于尾聲,最后兩小節再次強調第四小節,使音樂在緩緩流淌中結束。在和聲處理方面,采用了民族和聲中的商調式,風格比較憂郁纏綿,商調式的和弦三音為變徵,具有小調色彩。第二小節中,屬和弦之后,和聲中采用了偏音降7。樂曲在剛剛開始時和結束全曲的時候,由商調式的屬和弦到商調式的主和弦。

2006年,郟國慶再次改編《繡荷包》(如譜例4),相比較黎英海的《繡荷包》,這首鋼琴曲的調式為以F為宮的G商調,曲式結構卻采用西方的帶再現的單三部曲式,2/4拍深情的慢板。右手旋律用了較多的偏音,如第二小節的升4,還用了大量的裝飾音,如第三小節的顫音和第四小節的倚音,使旋律更加具有民族韻味。在織體方面,樂曲A段上方聲部為旋律聲部,活潑流暢。左手旋律則采用了琶音式的柱式和聲伴奏,且第二拍為第一拍的上方八度進行。B樂段的旋律聲部轉移至左手,樂曲旋律沒有太大變化。右手以分解的十六分音符伴奏,實際上只是將A段的琶音伴奏分解。在和聲方面,以五聲音階為骨干音,純四度加大二度的五聲縱合化和聲,并采用了西方大小調中禁止的純八度音程,在和聲方面更具民族特色。

此外,鮑元愷的鋼琴曲《炎黃風情》中的《走西口》(譜例5)改編于二人臺曲目。二人臺流行于晉西北一帶,由山曲發展而來,但比山曲詼諧幽默,調式常用宮商徵羽四種調式,角調式較少,表演形式簡單,一般為兩人,一旦一生。樂器以枚、揚琴、三弦為主。枚是一種吹奏樂器,類似笛子,有六孔。民歌《走西口》是山西晉北河曲二人臺的經典曲目,由于晉北一帶環境惡劣,人們為了生活,男子被迫走西口去往河套一帶謀生。《走西口》便是新婚夫婦走西口分別的場景。鮑元愷的鋼琴曲《走西口》由歌舞小戲二人臺的曲目改編,單三部曲式,A大調開始,前三小節引子運用西方的震音,由弱漸強,和聲方面采用了民族的五度三音列,聲音悲壯蒼涼。A樂段4-12小節為主調織體,旋律在上方聲部,伴奏為柱式和聲。b樂句轉為屬調E大調,結束于屬到主的完滿終止。13-21小節重復A樂段,旋律聲部轉到下方聲部。B樂段轉為E大調,復調織體,旋律聲部依次在高聲部和次中聲部出現,類似于男女之間的對話,相互告別,表達了依依不舍的眷戀之情。再現的A樂段旋律不變,但整體上增高八度,主調織體,下方聲部為分解和弦伴奏。

三、結語

綜上所述,山西風鋼琴曲中,以民歌改編的鋼琴曲占絕大多數,這與山西民歌資源豐富有一定的關系。黎英海、楊立青、鮑元愷、劉聰、郟國慶等人為鋼琴創作了大量的山西民歌改編曲;其次,還有一定的鋼琴曲基于山西戲曲小戲而創作,比如以二人臺、祁太秧歌中的樂曲改編。除此之外,還有一部分沒有根據山西樂曲改編,而是采用了山西風的音樂元素,如梆子、秧歌和地方小戲二人臺、道情、[耍孩兒]等要素,此類鋼琴曲有王西麟、姚恒璐等作曲家的作品;最后,分析了山西民歌《繡荷包》的兩首鋼琴改編曲和鮑元愷的《走西口》。可以看到,山西風鋼琴曲較多采用民族調式,徵調式為多,羽調式和商調式較少,且偏音較多。雖然研究還尚為淺薄,但仍希望能對今后山西風鋼琴曲的研究做出一份微不足道的貢獻。

參考文獻

[1]沈德潛(清)編.司馬翰校點.古詩源[M].長沙:岳麓書社出版.1998:1.沈德潛評價如下:“帝堯以前,近于荒渺,雖有《皇娥》《白帝》二歌,系王嘉偽撰,其事近誣,故以《擊壤歌》為始。”

[2]黎英海.民歌鋼琴小曲50首[M].上海:上海文藝出版社,1956.

[3]楊立青.九首山西民歌主題鋼琴曲[M].上海:上海音樂出版社,2011.

[4]邊青楠.楊立青《九首山西民歌主題鋼琴曲》解析[D].太原:中北大學,2018.

[5]馬婷.琴鍵上的琴韻——探究姚恒璐《鋼琴創意曲5首——為山西“祁太秧歌”主題而作》[J].北方音樂,2019.

[6]郭士星.山西通志·文化藝術志[M].北京:中華書局,1996.5:171.

[7]呂勇.山西二人臺·許月英唱腔藝術[M].北京:中國戲劇出版社,2004(1).

[8]鄭昱婷.王西麟鋼琴組曲《晉風》音樂分析及若干演奏技法研究[J].上海:上海音樂學院,2018(4).

作者簡介:孔祥林(1996—),燕山大學藝術與設計學院,19級研究生,研究方向:中國鋼琴音樂研究。