清代織繡紋樣的文創設計創新探析

葉慧慧?王穎

摘 要:清代織繡在整個歷史長河中有重要的藝術地位,其紋樣精美華麗、端莊典雅,寓意內涵豐富且深遠。本文通過對清代織繡紋樣的功能性和藝術性進行分析,從圖案再設計、工藝結合和形式創新3個方面論證清代織繡紋樣在現代文創設計中的應用,以促進藝術傳統文化和現代生活的融合,促進清代織繡文化傳播,提高清代織繡紋樣在日常生活中的利用率和增強其時代感。

關鍵詞:清代織繡;紋樣;文創設計

中圖分類號:J523.6 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2020)10-00-04

0 引言

明清時期江南一帶社會繁榮,政治、經濟發達,多元文化碰撞交融。清代織繡順勢發展,紋樣紛繁復雜,頗具魅力,主要圍繞當時人們生活中的福、祿、壽、喜等主題展開創作。現如今傳統文化及技藝的傳承、創新愈發引人關注,如何從傳統文化中吸取智慧和營養運用在現代的文創設計中、將傳統文化結合更多的現代演繹方式吸引和熏陶新一代年輕人,都是經久不變的研究話題。

1 清代織繡紋樣概況

清代織繡紋樣造型精美、內涵豐富、寓意深遠。其時期大概可分為早期、中后期、后期。早期織繡中可以看見部分明代織繡風格的影子,構圖飽滿、用色細膩清新、風格典雅;中后期的織繡紋樣趨向別致,幾何紋運用廣泛,另外受到部分西方藝術風格影響,用色大膽艷麗,對比明確;發展至后期的清代紋樣,內容豐富,構成形式多樣,藝術表現力成熟。其造型、構圖、色彩、寓意等都飽含中華傳統文化的精華,是織繡發展的鼎盛時期之一。

1.1 清代織繡紋樣的藝術性

藝術性是事物在人們生活中以及思想中呈現的美好程度。清代織繡的藝術性在整個歷史長河中熠熠生輝、經久不衰,具體表現為精美繁復的紋樣、高超精湛的技法以及其在整個清朝時期的社會地位和深遠影響。

清代的織繡紋樣形式多樣,應用廣泛。從藝術風格上,包含寫實類和抽象類,應用載體以服飾和日常用品為主。紋樣類別以花鳥魚蟲居多,生動優美;其中龍紋和團花圖紋的運用在政治背景下達到一定的峰值。畫面呈現出對稱、堆積、重復等圖案形式。植物紋樣中蓮花、牡丹等常見花卉是經常被織繡的對象,這些繁花花型飽滿、色澤鮮艷、引人注目。繁花紋樣的表現形式有團花、穿花、折枝花等,通常和帶有吉祥寓意的動物組合出現。清代動物紋樣的描繪視角多樣、動態傳神,例如龍、鳳、仙鶴、蝴蝶、蝙蝠等,其繁復和精細程度令后人驚嘆。顏色變化由里及外、由深至淺,運用漸變和色暈將對象的顏色演繹得栩栩如生,千變萬化;整體色調雖艷雅但又秀麗柔和,統一中帶有對比。經歷了時間的推移,現如今我們還會被其精美和富麗深深吸引。

1.2 清代織繡紋樣的功能性

功能性是事物相對于外觀,能服務于使用者的生理和心理的需求。清代織繡紋樣的基礎功能是裝飾性,同時其紋樣也代表一定的階級地位以及寓意人們對美好生活的期望。清代織繡紋樣題材多數是為了趨吉避兇,追求美好生活,吉祥紋樣寓意的文化在人們生活和思想中不斷沉淀和高度融合,是生活中不可或缺的重要部分。自人類文明誕生以來,我們探索了很多關乎吉祥的主題,它是人類精神追求的外在表現,是人類在實踐中產生的意識情感寄托,關乎民俗文化,吉祥文化是民族歷史和民族精神的重要部分之一。當今社會雖物質豐富,但人類不斷地在精神上尋求慰藉和對品質生活的憧憬,賦予外在事物美好的寓意以填充精神的空缺,這體現了傳統紋樣重要的功能性。同樣,站在后人的角度說,清代織繡紋樣是后人不容置疑的傳統文化寶藏,是藝術研究和學習的重要文化資料。

2 傳統織繡在現代文創設計中的應用現狀分析

挖掘清代織繡的內涵及魅力,將其文創設計推向大眾是發揚清代織繡的重要途徑[1]。現有的傳統織繡文創大多數缺乏深刻的認識和理解,一味模仿和套路,不具有反思和創新設計過程,缺乏對現在文創消費群體的審美力和個體的多樣性的考慮。文創的紋樣應用造型和顏色搭配千篇一律,習慣用貼圖的方式簡單粗暴地運用在各類載體上,背離了文化創意設計的宗旨。

現代大批量、工業化的生產形式與清代織繡這種傳統手工藝是背道而馳的,因此我國文創的載體和呈現形式在一定程度上受到了生產方式和外來文化的影響。當下的文創設計缺少對紋樣傳播能力以及紋樣衍生創新的探討,缺少對傳統紋樣精髓的提煉和新載體的應用能力[2]。設計者應將消費者廣泛、真實的價值共鳴嵌入文創,注重文創的文化記憶點。清代織繡紋樣的文創應做到創意先行,并恰到好處地結合時代審美,才能吸引更多清代織繡紋樣的文創愛好者。

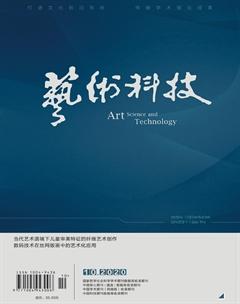

例如蘇州博物館就以宋錦為主要形式開發了系列文創,根據清代刺繡圖案開發了系列文創產品。蘇州是宋錦的發源地,蘇州博物館文創將非遺手工宋錦融入文創品進行設計。宋錦色彩華麗,紋樣精致,與現代審美本身就具有一定的融合度。但是宋錦的工藝工序繁雜,蘇州博物館銷售的宋錦文創大致分為兩種,一是選取精美的宋錦植物花鳥紋樣,用現代印刷工藝印在書簽、杯墊、錢包等日用載體上;二是運用宋錦傳統工藝,加工制作成香包、錦囊、零錢包等日用品。(如圖1)這兩種方式都在一定程度上體現了宋錦的工藝之美及圖案之美,但從現代文創設計的創新來看,傳統工藝再現形式的文創目前市場上比比皆是,因此缺乏識別度和時尚感,或許在流行的復古風氣過后,難以長久獲得年輕人的青睞。因此,學習和吸收傳統精華的同時,還需要不斷地摸索、前進,將傳統紋樣和現代設計方法相結合,老樹開新花,創造出新的視覺圖形,賦予文創新的時代特征。[3]

3 清代織繡紋樣在文創設計中應用的創新思考

清代織繡紋樣的特色在于“寫實于形,簡便得體”。寫實于形,要求以現實生活中的對象為原形;簡便得體,要求進行藝術的概括和提煉,對生活細節的留意和生活感受的表達,并長期觀察和記錄,善于衍生和變化,使紋樣更具現代生活感,創造當下獨特的紋樣文化[4]。除了在紋樣設計上的研究之外,還要充分利用工藝技術、不同的材料以及市場數據反饋,迸發出新的文創想法和衍生更多的層次需求。

3.1 圖案的創新設計

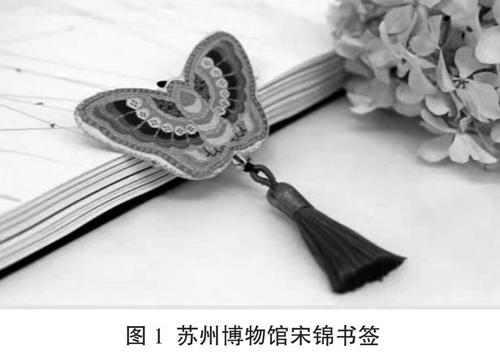

文創應用中圖案的再設計必不可少,從傳統圖案到現代商品,是一個全方位轉化的過程[5]。因此如果僅僅提取原紋樣,在不同載體上嫁接,那么傳統的核心本質并沒有變化,無法打開與當代生活融合的入口,也無法設計出真正被當代人接受和喜歡的文創產品。首先,在圖案構成上,應結合現代構成方法和構圖形式,解構清代織繡紋樣,提取其最具特征的部分和現代圖形結合進行重構。例如結合幾何圖形以及利用點線面構成來和傳統的清代織繡紋樣產生元素碰撞和融合。圖2為清代江寧織造云錦紋樣的再設計,通過云錦紋樣中云氣紋和幾何圖形結合,強調了平面中三維空間的視覺效果,具有很強的現代感。其次,清代織繡色彩艷麗、層次豐富,其配色是美感的重要表現形式。根據文創的再生和衍生,可以對圖案進行多風格配色,并且定義風格,細分市場和投射目標消費者,提煉傳統織繡紋樣色譜,與當下時尚及流行色碰撞,融入現代生活符號及元素[6]。

3.2 工藝的創新應用

工藝的創新形式可根據載體進行變化,根據現代消費者多樣的個性需求,展現清代織繡紋樣中“織”與“繡”的手工技藝部分,利用現代受歡迎的多元設計方式將其活化。例如采用材料包或半成品的商品形式,將清代織繡的基礎手法整合成 教程,同時提供織繡的材料和意匠圖,消費者自己動手參與文創的設計和制作過程,將DIY的參與感和游戲性注入現代文創商品,同時也使傳統技藝更多地為現代人所了解,促進文化傳承。同時能夠將消費者的主觀感受注入文創作品,拉近傳統織繡和現代消費者之間的距離,在消費者和傳統織繡之間建立情感橋梁,超越傳統文創消費本身對消費者的意義[7]。另外,利用織繡工藝的不同材料,如新型材質的不同“線”、簡易織機等輔助工具,在展現出織繡的不同工藝特色的同時,充分調動消費者自己動手創作的樂趣。

3.3 文創形式的創新

文創形式的創新意味著將傳統文化剝離原先的載體,融入新的載體。通過不同載體材料之間的對比,突顯清代織繡的美,例如木質、皮質、亞克力、水洗牛皮紙、毛氈、陶瓷等現代文創的常用材質,使其部分結構嵌入織繡的紋樣,產生材料間的組合碰撞,吸引更多的潛在文創消費者。例如云錦紐扣藍牙音響的設計,就是將清代官服圖案云錦包裹在塑料材質的紐扣外形上,設計成尺寸迷你的攜帶式音響,在云錦原料使用上采用了邊角料,降低了生產制作的成本。這樣新穎的設計形式可以使人們眼前一亮,因此可以嘗試將更多的清代刺繡和不同材料載體碰撞結合,為清代織繡紋樣在現代設計中的應用開辟一條新的道路。(如圖3)另外,可以根據消費者的主觀載體偏好進行嫁接,結合清代織繡紋樣設計出個性定制的文創產品。

4 結語

清代織繡紋樣是中國工藝美術史中重要的藝術創作結晶,其文創設計的創新將挖掘和重構清代織繡傳統元素,為現代社會和人們服務。通過對其紋樣的賞析,可以挖掘其藝術美和功能美,品味背后的美好文化,使清代織繡紋樣以更新、更有趣的形式出現,尋找新的文創結合點。通過重新設計文創紋樣、增加工藝和開發消費者喜愛的文創形式等手段,可以增強傳統紋樣與產品的融合性和一體性,使清代織繡紋樣以現代設計語言來傳達其傳統的藝術韻味,承載傳統文化理念,彰顯文創設計的全新意蘊,使清代織繡紋樣獨特的審美樣式在文創中經久不衰,不斷傳承與創新。

參考文獻:

[1] 鄒紫菁,李雪艷,狄文和.南京云錦的文創產品設計研究[J].大眾文藝,2019(14):121-122.

[2] 顧娟,孫琦.淺談創意思維在文創產品設計中的運用[J].大眾文藝,2018(22):63-64.

[3] 向清菁,駱瑋,焦鏞兮.圖像化傳承對非物質文化遺產保護的價值[J].大眾文藝,2019(19):2-3.

[4] 趙興敏,湯箬梅.現代景觀的“無界”設計研究——以南通“沁園蘭園”為例[J].設計,2019(11):43-45.

[5] 尤晶晶,楊杰.基于大運河文化傳播的文創產品創新設計[J].大眾文藝,2019(17):67-68.

[6] 李夢宇,周楊靜,李祉芩.南博藏品的文創產品創新設計研究[J].大眾文藝,2019(19):86-87.

[7] 邵鈺瀅,何佳.從視覺趣味到文化意象——淺析文創產品設計層次與方法[J].美術教育研究(上),2019(6):38-39.

作者簡介:葉慧慧(1999—),女,浙江溫州人,南京林業大學藝術設計學院視覺傳達設計專業本科在讀,研究方向:視覺傳達設計。

通訊作者:王穎(1976—),女,江蘇南京人,研究生,碩士,講師,南京林業大學藝術設計學院視覺傳達系教師,研究方向:文化創意設計。

基金項目:本論文為南京林業大學大學生實踐創新訓練計劃項目研究成果,項目編號:2019NFUSPITP0620