延續性護理干預對結腸癌根治術病人術后希望水平和生活質量的影響

蔡媛菊

【摘要】目的 探究延續性護理干預對結腸癌根治術病人術后希望水平、生活質量的改善效果。方法 按照抽樣原則對我院2017年5月~2019年5月期間接診的68例結腸癌根治性手術病人的延續性護理干預情況(干預前及隨訪3個月期間的希望水平、生活質量)展開研究。結果 隨訪3個月期間,病人HHI評分、GIQLI評分高于干預前,對比差異顯著(P<0.05)。結論 延續性護理干預可增強結腸癌根治術病人希望水平,優化生活質量,值得優選。

【關鍵詞】延續性護理干預;結腸癌根治術;希望水平;生活質量

【中圖分類號】R473.73 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2020.7..01

1 資料與方法

1.1 一般資料

入選標準:①經手術病例確診,且符合《中國結直腸癌診療規范(2017年版)》[2]提到的診斷標準;②理解、溝通能力正常,依從性良好;③預警生存期≥3個月;④知曉研究,自愿參加。

排除標準:①認知、智力等障礙;②合并心理疾患、遠端轉移、其他惡性腫瘤等疾病;③失訪。

參照上述標準,對68例結腸癌根治性手術病人進行研究,包括男性36人,女性32人,年齡30~70(53.45±18.27)歲,病灶部位為38例右半結腸癌、19例乙狀結腸癌、11例其他。

1.2 方法

所有病人在常規出院指導基礎上輔以延續性護理干預,如下:(1)成立延續性護理小組,成員為醫生、護士長、若干名護士,均參與業務培訓及明確分工,其中醫生負責病人的病情評估、跟進病情進展;護士長負責與醫生共同制定延續性護理計劃;護士負責按照延續性護理計劃全面落實護理內容。(2)護理內容,①出院前,為病人建立個人信息檔案(姓名、學歷、家庭住址、聯系方式等);向患者發放本院設計含有飲食、功能鍛煉等內容的《結腸癌根治手術自我保健宣教手冊》;要求病人加入微信群、關注微信公眾號;②出院宣教,通過一對一方式向病人介紹手冊內容,讓病人掌握術后相關保健知識(改變排便習慣、如何調整飲食結構及作息規律、識別復發癥兆及常見并發癥表現等);教會病人如何調節自我情緒;③隨訪及復診,定期對病人予以隨訪,1次/2周,了解病人基本恢復狀況(活動后切口疼痛感、有無大便帶血/膿液、有無按醫囑服藥等),針對病人遇到的困難,及時提出解決措施,共連續隨訪3個月;④社會支持,指導家屬多陪伴病人,給予適當的安慰、鼓勵、支持,讓病人體會到來自家庭的溫暖;組織病友會,促進病友間交流互動,分享術后自我管理、康復經驗,以消除思想負擔、減輕壓力。

1.3 觀察指標

選擇Herth 希望量表(HHI) [3]、胃腸生活質量量表(GIQLI)為工具,評估患者干預前及隨訪3個月期間的希望水平、生活質量,其中HHI評分分值范圍為12~48分,呈正比GIQLI評分總分為144分,呈正比。

1.4 統計學處理

選擇軟件SPSS 24.0為工具,計數資料行x2檢驗;計量資料行t檢驗。以P<0.05為檢驗標準。

2 結 果

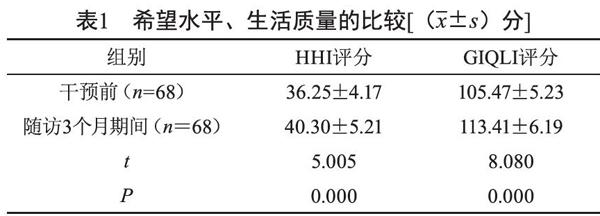

希望水平、生活質量的比較:與干預前比較,病人隨訪3個月期間的HHI評分、GIQLI評分均增高,P<0.05,見表1。

3 討 論

隨著當前醫療水平的不斷提升,結腸癌根治術病人死亡率得到有效控制,并且總體生存時間較以往也有所延長,但如何解決病人的心理健康、生活質量問題則成為了保證病人術后康復效果的重要舉措。

常規護理,是在醫囑指導下進行的工作,僅限于結腸癌在整個住院期間的專業、系統護理服務干預,而出院后就終止了護理服務,造成院外病人缺乏健康的護理指導。隨著現代護理事業的快速發展,護理理論的不斷擴大,延續性護理干預的提出、運用取得廣大患者的接受、認可。延續性護理,是在常規護理基礎上,自醫院到家庭的延續,包括經由醫院制定的出院計劃、轉診、患者回歸家庭或社區后的持續性隨訪、指導。與常規護理比較,延續性護理具有連續性、一體性等特點,可滿足院外患者多方面護理需求。結果顯示,研究組HI評分、GIQLI評分較對照組高。希望水平,是指病人對未來某些目標的信念,表現為戰勝疾病的勇氣、自信心;生活質量,是反應病人的痛苦緩解、功能維持等方面情況的敏感性指標。結合本文結果,認為延續性護理可讓病人在院外仍然得到專業、全面的護理服務,糾正病人心理狀態,增強病人自我護理能力,提高病人對未來生活的希望水平,從而改善日后生活質量。

參考文獻

[1] 中華人民共和國衛生和計劃生育委員會醫政醫管局,中華醫學會腫瘤學分會.中國結直腸癌診療規范(2017年版)[J].中華外科雜志,2018,56(4):241-258.

[2] 陳永俠,等.延續性護理對結腸癌根治術病人希望水平和生活質量的影響[J].蚌埠醫學院學報,2019,44(11):1541-1544.