明太祖與“亞圣”的政治文化博弈

趙毅 武霞

DOI:10.16758/j.cnki.1004-9371.2020.02.011

政治文化是指社會成員在政治生活中的主觀價值取向,包括情感、心理、觀念、認知、態度等方面,屬于社會政治的精神范疇,能反映出在特定時期政治體系的基本特征,同時深刻影響社會成員的政治活動和政治體系的實際運行。政治文化的概念是20世紀50年代由美國著名政治學家阿爾蒙德(Gabriel A.Almond)首先提出的。他認為,“研究任何一個政治體系,不但需要了解這個政治體系在某個特定時期里的實際作為,而且需要了解它的基本傾向。我們把這些傾向(政治體系的心理方面)稱作政治文化。它包括一國居民中當時所盛行的態度、信仰、價值觀和技能。”這一概念的提出,為研究政治行為和政治現象提供了一個很好的角度。《孟子節文》的產生是一個文化現象,也是一個政治行為,它的背后必然深藏政治文化的相關問題,本文就是從這一角度入手,探究《孟子節文》產生的原因以及朱元璋刪削《孟子》的原則。

一、《孟子節文》及其刪削情況

修編《孟子節文》的原委在明代官修史書中諱莫如深,幾乎沒有任何記載,但在明清一些學者的個人著述中可見一斑。清代藏書家錢曾的《讀書敏求記》記載:“高皇帝展閱《孟子》,至‘君之視臣如土芥,則臣之視君如寇仇句,慨然有嘆,謂‘非垂示萬古君君臣臣之義。爰命儒臣劉三吾等,刊削其文句之未醇者。”祝允明《前聞記》中說:“又以孟子當戰國之世,故詞氣或抑揚太過,今天下一統,學者倘不得其本意,而樂以見之言行,則學非所學,而用非所用。又命三吾刪其過者為《孟子節文》,不以命題取士。”而修編者劉三吾在《孟子節文題辭》中寫到:“今翰林儒臣三吾等,既請旨與征來天下耆儒同校蔡氏《書傳》,蒙賜其名曰《書傳會選》。又《孟子》一書,中間詞氣之間抑揚太過者八十五條,其余一百七十余條,悉頒之中外校官,俾讀是書者知所本旨,自今八十五條之內,課試不以命題,科舉不以取士……洪武二十七年十月癸酉,翰林學士奉議大夫臣劉三吾等謹上。”由此可以推測,最遲到洪武二十七年(1394年)十月,《孟子節文》已經修纂完成并被推行至天下學校,取代《孟子》成為教材以及科舉取士的標準讀物。

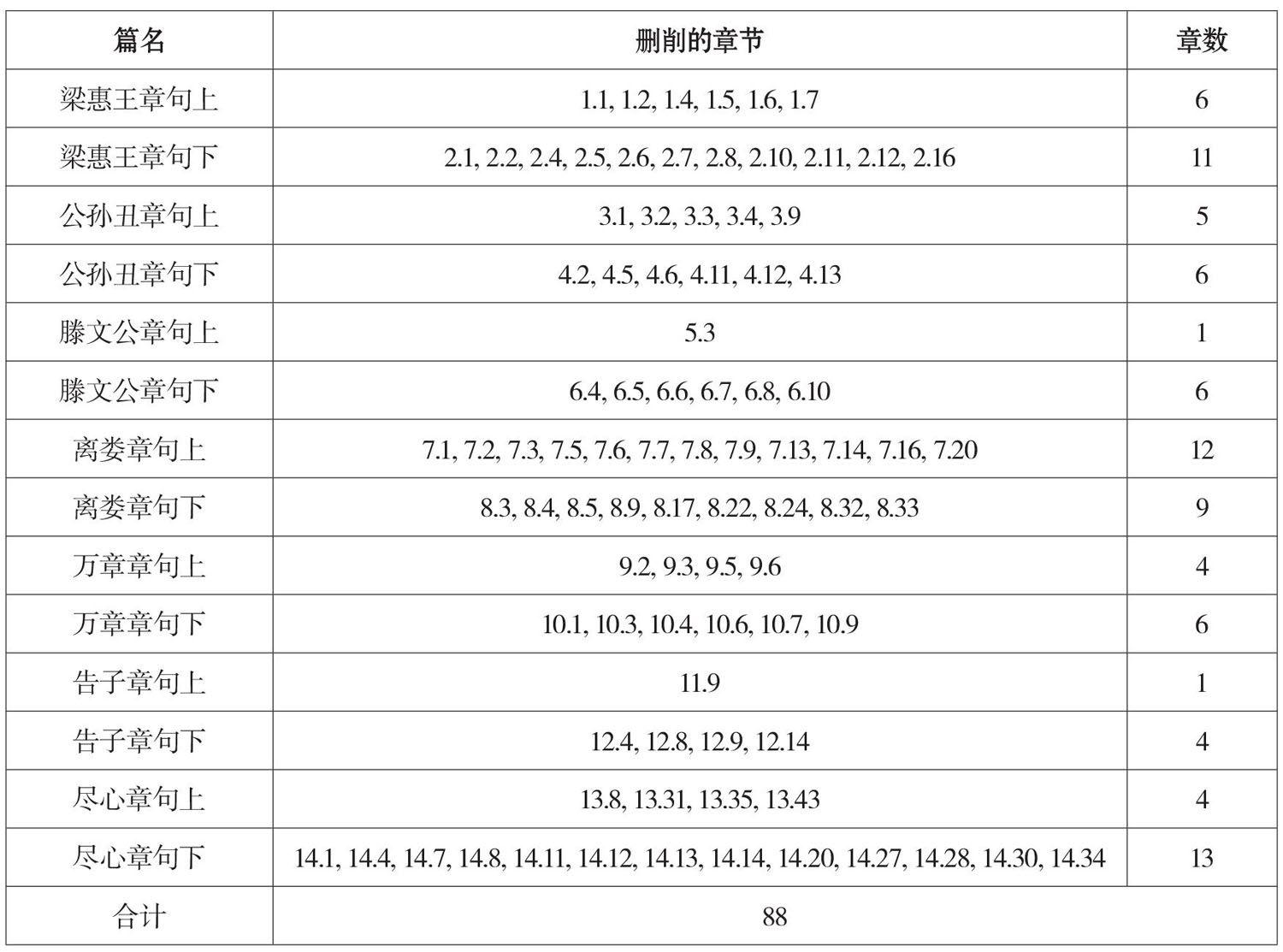

《孟子節文》通行了17年。永樂九年(1411年),因孫芝的上疏建議,朝廷廢止了《孟子節文》,恢復了《孟子》全本的面貌。因為通行的時間不算太長,而且朝廷廢止之后,自然也就沒有人再刊印發行,所以后世見過《孟子節文》的人很少,史籍對其的著錄也極為少見。清人惠棟《九曜齋筆記》“孟子節文”條就曾征引《應庵隨意錄》稱:“洪武初,翰林學士劉三吾奉敕為《孟子節文》,總一百七十余條,前有三吾《題辭》,刻在南京國子監。此書之外,課試不以命題,科舉不以取士。今不見印行,何也?”不過,《孟子節文》并未散佚,今日可見于《北京圖書館古籍珍本叢刊》,為洪武二十七年內府原刊本。現以該本為底本,對照朱熹的《孟子集注》,按照楊伯峻《孟子譯注》的章節劃分,將被刪削部分的章節標號整理為下表(見下頁)。

《孟子》全本共260章,38000余字,《孟子節文》刪去了88章,16000余字,章節上刪去了大約三分之一,字數減少將近一半。從刪削部分的內容來看,主要是有關樂善好仁,君子以仁義存心,反對戰爭與嗜殺,行仁政以富民強國,獨斷專行,不聽勸諫,不仁不義的君主可以廢棄,另立他人,士人擁有人格尊嚴和選擇自由,民貴君輕,以民為本等方面的內容。

二、朱元璋與孟子在政治文化上的抵牾

中國的傳統政治思想整體趨向于倫理化,儒家思想更是與倫理觀緊密結合,為中國傳統政治倫理思想建構了基本范式。孟子在繼承孔子“禮治”、“德治”觀念的基礎上,以“人性本善”為哲學依據,形成了帶有強烈民本主義色彩的“仁政”倫理思想。

按:(1)與劉三吾在《孟子節文·題辭》中所說的八十五章不同,可能因為《孟子節文》版本不同或分章有誤,本文僅以《北京圖書館古籍珍本叢刊》影印本《孟子節文》為根據。(2)《孟子節文·公孫丑章句》篇下注“凡十三章”,其將4.8章在“齊人伐燕”處斷開,分為兩章。(3)《孟子節文·萬章章句》篇下注“凡七章”,實際上保留八章。

孟子由“人皆有不忍人之心”生發人性本善,“猶水之就下也。人無有不善,水無有不下。”基于這種先驗的認識,孟子提出人有“四心”:“惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也。”擁有“四心”則聯生“仁義禮智”,這就由人性過渡到了道德,建立了以“仁義禮智”為核心的道德原則。人作為道德主體,要以此原則修身養德以立命,即“君子所性,仁義禮智根于心”,擴充善良的本心,配合義與道而善養“至大至剛”的“浩然之氣”。而且“君子之守,修其身而天下平”,道德高尚的人會由己及人,推而廣之,仁義良善蔚然成風,使天下承平。同時,踐行仁義是“由仁義行,非行仁義也”,加把潛藏于內心的仁義自覺地實行出來,而不是把仁義當做手段。孟子在這里強調了道德修身的外化。在此基礎上,他說“堯舜與人同耳”,意為圣人與普通人在道德意義上是可以平等的,即人皆可仁義,提高道德品位。胡適稱孟子是平等主義,“但他的平等主義,只是說人格平等,并不是說人的才智德行都平等。”

孟子將其倫理思想與政治結合就是他主張的“仁政”學說,突出“仁義”在政治生活中的地位與作用,使其成為規范政治行為的準則,并把道德的效力發揮到了極致,提出“仁者無敵”,“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可運之掌上。”這種“仁政”或稱“王道”、“王政”,具體體現在以下方面。

首先,施政主體,“國君好仁,天下無敵焉。”這里的“仁”含義有二,一是君主是仁人,二是君主行仁政。梁襄王問孟子誰能統一天下,孟子答“不嗜殺人者能一之”,這就是說君主樂善懷仁才能成就大業,因為“其身正而天下歸之”。而且,孟子進一步指出“惟仁者宜在高位。不仁而在高位,是播其惡于眾也”。君主不仁不但不能統一天下,而且是惡的始作俑者,陷民眾于痛苦的深淵。

其次,政治關系主要表現為君臣關系、君民關系、官民關系。孟子指出“仁義忠信,樂善不倦,此天爵也;公卿大夫,此人爵也”。道德上的尊貴是人固有的,社會等級的高低是人附加的,在社會地位上,君為尊,而在道德上,有德行的人為尊,君和臣是相對平等的。君臣關系則表現為師友形式,君子引導君主向善,行仁政,君主要“貴德尊賢”,任用賢人。臣有獨立的人格和尊嚴,有自由選擇的權利,堅守“大丈夫”氣節,以仁義和王道為尺度,臣可以“去職”,甚至將君主“易位”。臣要效忠的是“德”,而不是“君”。由此,孟子把道德置于君權之上,構成對君權的制約。對于君民之間,孟子更是破舊立新,以“民為貴,社稷次之,君為輕”的理論振聾發聵。主張民為政治體的主體和根本,“民貴”則是強調其所具有的不可撼動的地位和不可忽視的力量。馮友蘭評價孟子的政治思想說:“孟子雖仍擁護‘周室班爵祿之制,但其在政治上經濟上之根本的觀點,則與傳統的觀點,大不相同。依傳統的觀點,一切政治上經濟上之制度,皆完全為貴族設。依孟子之觀點,則一切皆為民設。此一切皆為民設之觀點,乃孟子政治及社會哲學之根本意思。”因此,孟子認為天子以德居之,行仁政而民歸服,保四海而王天下,才能形成“藹藹萋萋,臣盡力也。噰噰喈喈,民協服也”的理想政治狀態。而民眾的政治主體性主要體現為:一是天子人選的確定以考“德”為重,且經由民眾檢驗。孟子在談論堯舜禪位時說:“堯薦舜于天,而天受之;暴之于民,而民受之;故日,天不言,以行與事示之而已矣。”天子推薦人給天,展示給百姓,天和百姓都接受了,此人就可成為繼承人。此之謂“天視自我民視,天聽自我民聽”。二是國人察政,尤其是民意在甄選賢才、獎懲官員方面的決定性影響。“國人皆曰賢”則察而用,“國人皆曰不可”則察而去,“國人皆日可殺”則察而殺。在國家的政治決策中,以民意為原則,這是孟子對儒家政治思想的一大發展,似乎帶有近代民主思想的意味。但是,孟子的這種民本論與近代的民主是有本質區別的,民主主義強調民權,國家的主權為民所有,國民擁有治理國家的權利和義務;而孟子的政治觀雖然主張以民為本,強調民意的作用,但實質上仍然是貴族政治,國家的主權掌握在君主手中,而君主并不是從民眾中推舉出來的,所以孟子構建的國家政體仍然是君主專制。

最后,政治措施,孟子認為使民“養生喪死無憾,王道之始也”,所以他提出制民“恒產”,有“恒產”才有“恒心”,由此可見,孟子的“仁政”政策十分重視經濟基礎,這種理念在當時是具有重大價值的。至于“省刑罰”,“薄稅斂”,“修其孝弟忠信”等措施更是體現了仁義道德在政治統治當中的作用。

由“心性”上升為“道德”進而規范政治,這是孟子政治倫理觀的思維路徑。“性善”之說是對政治倫理化解釋的基礎,也是溝通倫理與政治的橋梁,孟子把倫理觀念融入政治,呈現政治道德化的傾向,主張用道德去調節社會關系,約束人的行為,使國家形成安定和諧的局面。凸顯道德至上的原則,這是孟子政治倫理思想的核心。

朱元璋是中國帝制時代一位極富傳奇色彩的帝王,出身于貧苦大眾的他從社會最低層逐步登上了權力頂峰,這樣特殊的人生經歷以及他所處的社會歷史環境必然會對他的思想意識產生重大的影響,塑造了他獨特的文化性格,加之從百姓到君王的社會角色轉換,也改變了他的心理文化結構,促使他在建國之后形成了以加強君主專制和社會控制為核心的政治法理思想。

有感于元朝頹敗正是因為“輕典之為尚”,且明初內外未息,朱元璋認為“國家治天下者法”。而且為了“懲元縱弛”,他“刑用重典”。“明太祖平武昌,即議律令”,對于刑名條目多次斟酌損益。《大明律》“至三十年始頒示天下。日久而慮精,一代法始定”,其律令條目“視唐簡核,而寬厚不如宋”。面對嚴刑峻法“行之既久”,而“犯者猶眾”的局面,朱元璋又力圖通過法律威懾導民向善,使民安順,于是定成《大誥》。“采輯官民過犯”來展示于民,《大誥》“同歷代封建法典比較,有三個最鮮明的特色:一曰‘明刑弼教,二曰律外用刑,三曰重典治吏”。

朱元璋指出,“古者,秋官明五刑以弼五教,以期于治也。”儒家傳統法律思想主張“德主刑輔”,這一直是歷代君主奉行的司法原則,但顯然與朱元璋“刑國以重典”的法理治國思想不符。因此為了調節德刑關系,緩和“重典治國”帶來的社會矛盾,朱元璋重申“明刑弼教”的思想,以法為教。“然法在有司,民不周知,故命刑官取《大誥》條目,撮其要略,附載于律”,并且把《御制大誥》作為學校的教材,讓老師進行講解。洪武十四年(1381年),下詔命國子生讀律令。朱元璋通過這一系列的措施,提高了民眾對律法的認識,擴大了律法的影響,強化了其以法為政的統治。

“法外用刑”即在處置犯罪情況時可以無視律法中的規定,任意施以刑罰,朱元璋稱“灼見情偽,懲創奸頑,或法外用刑,本非常典”。它增加了律法使用時的隨意性,也體現了明初律法的嚴酷。《大誥》中添加了很多極刑的條目,處置的人數也有所增多,這對臣民產生極大的震懾作用,也是朱元璋“法外用刑”的目的,即“以刑去刑”。

而嚴飭吏治的想法,相信朱元璋已存心許久,目睹了太多貪吏、酷吏害民,必然知曉吏治清明對于政權穩固的重要意義,“故今嚴法禁,但遇官吏貪污蠹害吾民者,罪之不恕。”且治吏手段可謂非一般的嚴酷,“凡三《誥》所列凌遲、梟示、種誅者,無慮千百,棄市以下萬數,”坐罪人數多,刑罰殘忍。而且朱元璋認為“誠以紀綱法度維持治道之具,然立法者君也,奉法者臣也”。這說明君命即律法,臣唯君命是從,君臣之間是嚴格的主從關系。而且朱元璋還規定“今后天下內外城市鄉村,凡我良民,無得交結官吏”,他官民之間涇渭分明,嚴守界限,君治官,官治民,這體現了朱元璋政治法理思想當中嚴格的等級秩序。

這一系列措施,奠定了明代的基本法律制度,維護了明初的社會秩序,在穩定政權、鞏固統治方面具有一定的積極意義,同時也鮮明地反映出強化中央集權與君主專制的內核。君主個人的思想意識以法律的形式合理化,君主成為意識形態上的最高權威。朱元璋親編治國重典,“明刑弼教”,實則為文化專制。“法外用刑”更是君主意志凌駕于法律權威之上,使之成為權威中的權威。而嚴飭吏治,使君主的權力和意志能通過行政體系順利地貫徹和行使下去,實現了中央對地方的有效控制,強化了君主專制統治,同時也是朱元璋整頓君臣綱紀的一種政策手段,他認為“握乾符,君天下,惟陳紀而立綱,施以當時,取法后世,所以為王者也”。

孟子雖也認同君主臣從的傳統觀念,但他倡議士人保有尊嚴和自主權,使其在道德和政治上擁有極高的地位。他反復論說伯夷、伊尹、柳下惠和孔子的為官之道,就是要說明士人有自由選擇自己政治行為的權利,一旦不能獲得應有的禮遇或政治抱負不得施展,士人可以自主選擇去留。而且對于君主,士人除了輔佐、教導、規勸,也可離他而去,甚至可以將君主放逐、廢棄。君主要以禮待賢人為美德,樂善忘勢,賢人才能甘愿作為臣屬,“學焉而后臣之,故不勞而霸,”而賢者在向君主進言時卻要藐視他,不把他高高在上的地位放在眼里,“說大人,則藐之,勿視其巍巍然,”這就形成了一種尊賢抑君的理念。孟子主張的這種君臣關系,不僅極大地提高了士人的地位,更是擴大了其在政治上的權力,加強了君臣之間的權力對抗,使政權體系內部關系緊張,這與朱元璋政治理念中的君臣關系完全相悖,而且對集權政治統治構成十分嚴重的威脅。《孟子節文》作為欽定的學校教材、科舉考試的指定書目,《孟子》中與此相關的內容必須全部刪削,諸如“故將大有為之君,必有所不召之臣;欲有謀焉,則就之”,“無罪而殺士,則大夫可以去;無罪而戮民,則士可以徙”,“非其君,不事”,“故王公不致敬盡禮,則不得亟見之”等。

第四,主張治世馭民,君主天下,“以掌民命”,君與民是上馭下的關系,凡是提高百姓地位和權利的內容幾乎都被刪去。朱元璋秉持傳統政治理論中“政以治民,刑以正邪”的思想,認為“立綱陳紀,治世馭民,斯由上古之君立,至今相承而法則焉”。且強調君尊民卑,百姓生來就要受君主統御,君主馭民也是天命使然,他說:“人生既多,非主莫馭,天生君而為民立命,”把君主提升到了超然的地位上。而且將君治作為民生的必要條件,即“若非天生人君以育之,又何言斯民之有哉?然非斯民之眾而有愚頑者,非人君之育亦可也。所以非愚頑,不足顯人君之治。非人君之治,斯民亦何措安”。這在現實的政治生活中突出君主的作用,進一步強化“貴君”、“重君”的思想。

然明王朝初建,朱元璋也深知民勢興衰對鞏固國家政權的重要意義,指出“國以民為本,民以食為天。此有國家者,所以厚民生而重民命也”,并且實施了一系列寬緩恤民的政策來恢復生產和維護社會秩序。朱元璋從底層農民登上帝王之位,這種恤民思想不僅是出于他個人的情感經歷,也可以說是傳統民本思想的體現,所以《孟子》中“是使民養生喪死無憾也”,“市,廛而不征,法而不廛”,“制其田里,教之樹畜,導其妻子使養其老”,“易其田疇,薄其稅斂,民可使富也”等講述養民政策的章節沒有被刪除。

孟子主張“民貴君輕”,重視百姓對國家政治統治的主導性影響,朱元璋則認為“夫人君者,斯民之宗主;朝廷者,天下之根本”,地位上是君為民主,統治上是以君主和朝廷為本。這樣,二人的思想完全背離。孟子無疑是提高了百姓的地位和權利,而對君權與君威來說卻構成了一種威脅。因此《孟子節文》中刪去了這些相悖的內容,如“國人皆曰賢,然后察之;見賢焉,然后用之……國人皆曰不可,然后察之;見不可焉,然后去之……國人皆曰可殺,然后察之;見可殺焉,然后殺之”,“取之而燕民悅,則取之……取之而燕民不悅,則勿取”,君王之囿“與民同之”,“樂民之樂者……憂民之憂者”,“國之本在家,家之本在身”,“桀紂之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣”,坫“暴之于民,而民受之”,“民為貴,社稷次之,君為輕”等。

四、結語

儒家的傳統文化一直深刻地影響著中國社會歷史的發展,并在社會歷史的發展中被注入新的血液。儒家傳統政治文化與君主專制中央集權政體相結合,相輔相成,共同推進帝制國家前行,這是中國歷史發展的一大特征,帝制時代的統治階層一直把儒家思想文化奉為正統思想來指導和規范政治運行,但是從秦始皇建立君主專制中央集權的秦朝到清朝帝制時代結束,儒家思想巨匠、理學宗師們所宣揚的治國思想并不完全為專制君主所接納,他們大多各行其是,在政治理念中體現出極為鮮明的個人特色,這說明儒家政治文化與君主專制中央集權政體之間是有抵觸和沖突的,需要不斷調適。《孟子節文》正是在這種調適下的產物,同時也與明初的社會歷史環境和朱元璋個人的政治文化思想密切相關。

政治文化反映了社會成員在政治生活中對政治的認知、信仰、評價等價值取向模式,是社會成員在客觀的政治實踐中形成的精神積累,以此作為政治理念和準則,影響或指導政治行為。朱元璋從農民到帝王,跌宕起伏的政治背景使他的政治活動復雜多變,形成了他既順應時代潮流又獨具個人特色的政治文化。他雖然出身低微,但從文化背景上來說也深受傳統思想的熏陶,忠君報國、以君為尊,禮治思想、等級秩序、倫理綱常,法家重刑,以法治國等都對他有深刻影響。傳統的政治文化塑造了他的心理文化結構,但唐宋以來中央集權的強化,皇權政治的加強,也影響了朱元璋的政治心理,使他對君權滋生了更多的渴望。洪武二十七年,朱元璋已經來到了人生的晚年,作為一代開國帝王,他勢必要考慮自己的青史地位和評價問題,與孟子思想的背離使他擔心一生的功業被否定。

朱元璋對《孟子》的刪削,綜合來看,主要源于:一是他的政治法理思想與孟子政治倫理思想的矛盾;二是自元朝以來,君臣關系主奴化傾向的影響;三是朱元璋三十來年的政治生涯使他建立起來的如日中天的威望和過分的自信。

《孟子節文》作為學校和科舉教材通行了十幾年,影響了一代士人和士林文化,永樂初年被廢止,說明以太祖朱元璋思想為核心的政治文化已經逐漸地被改變。朱元璋也曾親自敕諭群臣,說“特令法外加刑,意在使人知所警懼,不敢輕易犯法,然此特權時處置頓挫奸頑,非守成之君所用常法”。而經過“靖難之役”的政局變革,明王朝的社會環境與文化氛圍已經發生變化,永樂帝登基之后勢必要對施政思想與方略進行調整,廢止《孟子節文》有其通過尊崇儒學來穩定士人群體,鞏固政治統治的目的,以及更多深層次的原因,而作為主導政治體系運行的政治主體朱棣必然會有他個人的政治文化,并影響他的政治活動,恢復《孟子》全貌,應該說是儒家傳統政治思想的回歸。

然而,值得深思的是,從秦皇、漢武、唐宗、宋祖到明太祖、清圣祖,帝制時代的大皇帝們恐怕沒有一個是真心把儒家傳統文化奉為金科玉律并落實到治國的實際行動之中,他們或王霸兼施、或外儒內法,或自認圣明,恣意妄為。如朱元璋這樣閹割《孟子》的政治文化精髓,確實是千古難見。平心而論,口頭上標榜自己按儒家圣賢之理治國安邦,把《孟子》一字不差的奉為圭臬,而在治國實踐中自行其道,又能將其奈何?朱棣恢復了《孟子》全文,這樣就能相信明成祖是完全按照儒家經典來運作國家、處理政事嗎?因此,閹割《孟子》,誹毀“亞圣”,實屬不智之舉。

[收稿日期:2019年7月1日]

(責任編輯:李媛)