互聯網金融對商業銀行信用風險的影響研究

劉敏悅 孫英雋

摘 要:近年來,隨著互聯網金融在我國快速發展,傳統商業銀行的業務模式受到了一定程度的影響,更是給商業銀行的信用風險管理帶來巨大挑戰。基于中國15家股份制商業銀行2009—2018年度的面板數據,通過隨機效應回歸模型進行了互聯網金融對商業銀行信用風險影響的實證分析,得出互聯網金融會加劇商業銀行信用風險的結論,并結合兩者多元發展的現狀,提出降低商業銀行信用風險的合理化建議。

關鍵詞:互聯網金融;商業銀行;信用風險;隨機效應模型

引言

如今,互聯網金融正處在高速發展的風口浪尖下,所涉及的金融領域對傳統商業銀行的綜合業務造成一定沖擊,形成直接競爭關系,在加速商業銀行市場化轉型的同時也加大了商業銀行經營過程中的信用風險。中國互聯網金融起步較晚、發展較快,相關的研究往往缺乏全面性。為了更全面分析問題,基于外部宏觀環境和銀行內部風控機制的分析,運用主成分分析法合成互聯網金融發展的綜合指標,通過隨機效應回歸模型研究互聯網金融對我國商業銀行的信用風險的影響程度,并針對性地提出降低商業銀行信用風險的可行建議,以引導商業銀行穩定發展。

一、文獻綜述

互聯網金融的出現推動了傳統金融機構的市場化轉型與發展。作為經濟活動中樞的商業銀行,其未來的發展趨勢關系到整個經濟體系的穩定。自互聯網金融的概念提出以來,許多學者就互聯網金融對傳統商業銀行的影響進行了探討和研究。

在互聯網金融對商業銀行信用的影響上,學者們總體上分成兩種觀點。一方強調互聯網金融對傳統金融機構的風險影響弊大于利:郭品(2015)從動態演進視角得出互聯網金融與商業銀行風險關系的“U”型趨勢,認為未來互聯網金融將抬高商業銀行的風險承擔[1]。黃建康(2016)基于價值體系的分析,闡述了傳統商業銀行在轉型過程中受到互聯網金融沖擊的顛覆性影響[2]。建立在作用機制上,陳加才(2019)發現互聯網金融發展帶來的利率效應高于技術外溢效應,在加劇我國商業銀行風險承擔的同時也不利于宏觀金融的穩定[3]。另一方學者則持相反態度:陳嘉欣(2016)指出,從長期來看互聯網金融對商業銀行風險的沖擊會逐漸趨于平穩,兩者應合作創新、共謀發展[4]。在此基礎上,袁仁淼(2017)引入chow突變點檢驗比較不同發展階段,提出金融危機時代前后互聯網金融的發展均有效降低了商業銀行的信用風險[5]。李慶華(2019)研究發現,在加強規范發展的前提下,互聯網金融與商業銀行的互利共生可有效降低銀行的信用風險[6]。

上述文獻對互聯網金融與商業銀行的研究都做出了寶貴貢獻,但鮮少有學者在實證模型中反映互聯網金融對商業銀行信用風險的影響,忽視了外部環境與銀行內部的風控變化,缺乏全面性。因此,綜合了外部宏觀環境和銀行財務數據,利用面板數據構建隨機效應回歸模型來深入探究互聯網金融對我國商業銀行的信用風險的影響程度,通過充分的實證分析多維度提出商業銀行未來發展的合理建議。

二、實證研究

(一)研究假設

互聯網金融產業憑借低成本、高效率、廣覆蓋等優勢高速擴張,勢必會對傳統金融機構造成沖擊。尤其在存貸款、中間業務等領域擠占了商業銀行的生存空間,此時追求利益最大化的商業銀行往往會忽視貸款質量、提升貸款利率,極易引發信用風險。而且,互聯網作為借款人與商業銀行的中間平臺,若信用違約造成的不良貸款頻頻出現,作為大部分資金提供來源的商業銀行不得不承擔信用風險造成的損失。另一方面,互聯網平臺形成的沉淀交易模式分流了商業銀行的一部分存款,存款規模的下降不僅減少了商業銀行的收入來源,還導致傳統銀行抵御信用風險的能力大幅減弱。故提出假設:HO:互聯網金融對商業銀行的信用風險有顯著影響。

(二)樣本選擇和數據來源

借助Eviews10.0軟件對我國15家股份制商業銀行的面板數據進行統計分析,樣本期間為2009—2018年,其中,代表互聯網發展水平的各項指標來源于艾瑞咨詢,銀行內部數據來源于國泰安數據庫,宏觀經濟數據來源于中國統計年鑒、EPS全球統計數據平臺。

(三)變量選取

1.被解釋變量。不良貸款率(NPL):NPLit表示第i家銀行第t年的不良貸款率,作為評判商業銀行信用風險的指標。

2.解釋變量。(1)核心解釋變量——互聯網金融發展水平(YD)。建立在沈悅(2015)研究的基礎上[7],運用“文本挖掘法”選取了九個代表互聯網金融發展水平的指標,進行主成分降維分析,構建為互聯網發展水平的綜合指標YD(如表1所示)。(2)其他解釋變量。CAR:資本充足率、LDR:存貸比例、PCR:撥備覆蓋率、TAT:總資產周轉率。

3.控制變量。國內生產總值(GDP):商業銀行面對不同時期的宏觀經濟波動做出不同的信貸政策,從而親周期的態勢會影響信用風險。

(四)樣本的描述性統計和平穩性檢驗

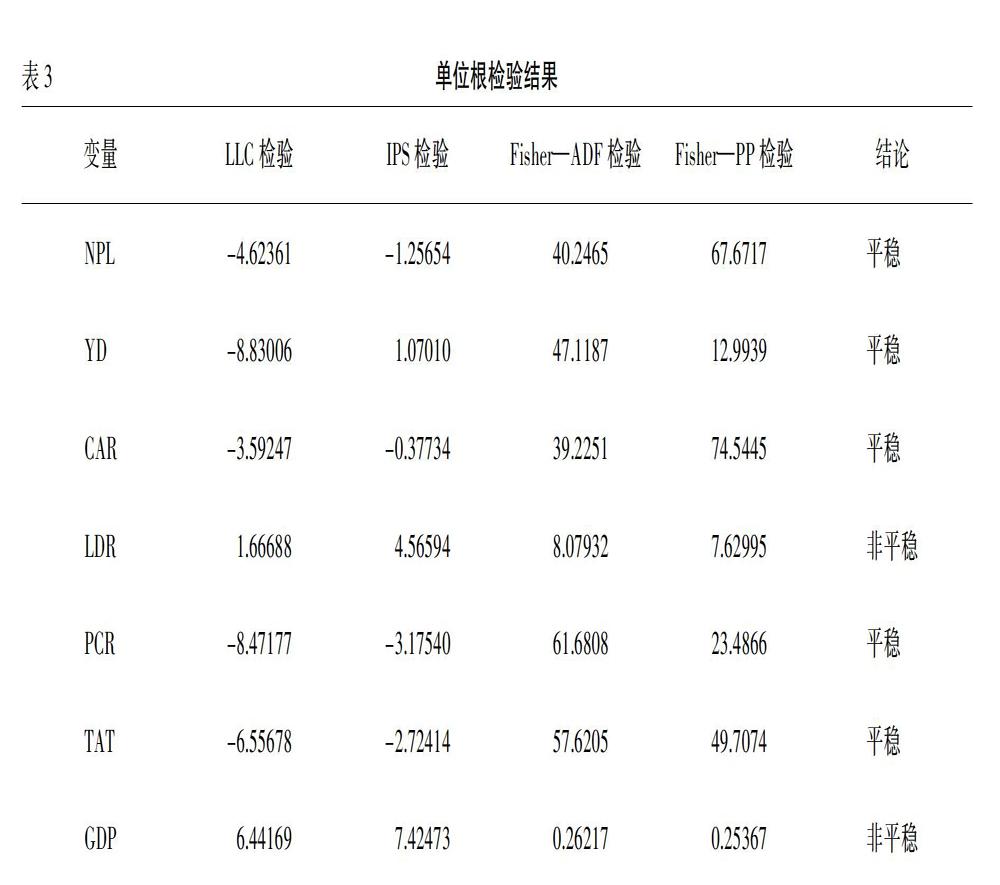

表2為150個面板數據觀測值的描述性統計,為確保結果的有效性,故進行平穩性檢驗,如表3所示。非平穩變量中LDR、GDP經檢驗為一階單整變量,符合面板數據協整檢驗的前提,對其進行Kao檢驗,統計量對應的P值小于0.05,拒絕原假設,說明存在長期均衡關系,可進行進一步的回歸分析。

(五)模型建立及估計結果

為驗證假設中二者的關系,首先應通過Hausman檢驗判斷建立回歸分析中的哪一類模型。由檢驗結果得知,統計量相對應的概率大于0.05,不拒絕個體、時點存在隨機效應的原假設,故建立以下隨機效應回歸模型:

1.模型回歸結果

(六)實證結果分析

1.互聯網金融一定程度上加劇了商業銀行的信用風險。YD的系數在5%的顯著性水平下為正,表明互聯網金融的發展與商業銀行的信用風險呈正相關。由于互聯網金融的沖擊,傳統商業銀行為了追求經營效益、堅守市場地位,會傾向于偏好高風險業務,貸款質量的下滑與貸款規模的擴張迅速拉升存貸比,促使代表信用風險指標的不良貸款率同方向變動,加大了商業銀行信用風險的發生。

2.互聯網金融對股份制商業銀行信用風險的影響存在異質性。撥備覆蓋率高的銀行沖銷貸款損失的能力較強,可在合理范圍內有效預防信用風險;資本充足率體現了短期的償債水平,商業銀行資產規模較大,其所受風險沖擊的影響較小。總資產周轉率考察了不同商業銀行全部資產的利用效率及經營質量,保證了自由現金流的提高。上述三項指標啟示了商業銀行管理者應注重內部信用風險的分散與防控機制。

3.國內生產總值與不良貸款率負相關,體現了宏觀經濟對商業銀行信用風險的周期性影響:經濟蕭條時期,貸款違約率發生的概率較高,信用風險增加,反之銀行承擔的風險降低。

三、結論與建議

從樣本數據的實證分析來看,互聯網金融的確會加劇傳統商業銀行的信用風險。但我們不能忽視金融創新帶來的優勢,故應在此背景下提出加強商業銀行信用風險控制的可行性建議。

1.傳統商業銀行應積極擁抱互聯網金融的創新,借鑒其優勢取長補短。長年的發展使商業銀行擁有了穩定而廣泛的客戶群體,可以利用互聯網平臺搭建客戶信息的大數據庫,完善信用評級機制,實現銀行間的客戶信息共享,公開負債數額多、還款能力受限的高風險用戶,確保貸款質量。同時,網上銀行交易時可依靠貸款ID監控資金去向,一旦出現異常則根據情況隨時撤資,以有效抑制外部道德風險的出現,增強安全性。

2.在與互聯網金融競爭的大環境下,商業銀行對發放貸款行業的選擇應突破以往的單一性,利用大數據對不同行業制定個性化的放貸標準,使不滿足傳統信用評級的中小微企業可獲得及時的融資,更重要的是幫助自身從行業、區域維度優化信貸結構,分散信用風險,加強抵御風險的能力。

3.轉型過程中,商業銀行需充分依托資金實力強、客戶信任度高等優勢開發創新型理財產品,應用區塊鏈等金融科技降低中間成本、提升服務效率,從而形成核心競爭力來滿足宏觀的市場需求,與互聯網金融開展差異化競爭。

4.在現有風控機制的基礎上進一步健全商業銀行內部的信用風險管理。為防止銀行從業人員為自己謀利而做出不利的信貸決策,應實時記錄每項信貸業務的總體評價和質量,嚴格執行綜合考評體制的貫徹,鼓勵員工規范自身行為,引導商業銀行健康發展。