金融消費多元化背景下大學生信用建設探究

王曉燕 段佳樂 劉青

【摘要】在金融消費日漸主流和多元化趨勢下,大學生由于基數與素質的原因成為這種消費浪潮中不可忽視的群體。但與此同時,頻頻曝出的大學生校園貸亂象似乎也暴露出了一些問題。本文結合實地調查搜集,整理,分析得來的數據與觀點,同時借鑒國內外相關案例與做法,嘗試從宏觀角度探究建立一種適應當下、強制高效的大學生信用管理和約束機制,以期待能對解決當前問題有所幫助。

【關鍵詞】金融消費;大學生;信用管理

一、背景

信用是市場經濟的基石,金融消費其實就是一種信用消費。隨著改革開放的持續深入,社會經濟的不斷發展,金融消費日漸融入人們的主流消費習慣,加之近年來“互聯網+”經濟模式的助力,我國電子商務等互聯網行業發展迅猛,金融消費也日漸呈現出多元化的趨勢。根據北大光華—度小滿金融科技聯合實驗室發布的《2019年中國消費金融年度報告》顯示:2019年,我國消費金融市場貸款規模保持快速增長,消費貸款規模超過13萬億,其中年輕群體日漸活躍,90后,00后成長為消費新勢力。

大學生,自然是年輕群體的重要組成部分。截至2015年,我國在校大學生人數超過3700萬人,位居世界第一。加上大學生本身接受了高等教育擁有較高的文化水平與知識素養,所以無論是從基數、比例還是素質上來看,大學生群體都是金融消費群體中的生力軍,通過信用消費已成為他們當中的一個普遍現象。但與此同時,近年來頻頻曝出的大學生校園貸亂象似乎也暴露出了一些問題。

二、調查問卷分析

為了獲取第一手的真實數據,了解到當前大學生信用消費的現狀,我們組織開展了一次問卷調查活動,本次活動采用抽樣調查的方式,共分為線上和線下兩種途徑,線上通過問卷星APP發布問卷,在微信、QQ多種渠道傳播,共收集720份問卷。通過對問卷的數據進行整理與分析,我們發現,目前大學生信用消費主要呈現以下幾個特點:

(一)大學生群體中信用消費較為普遍

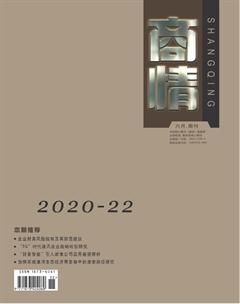

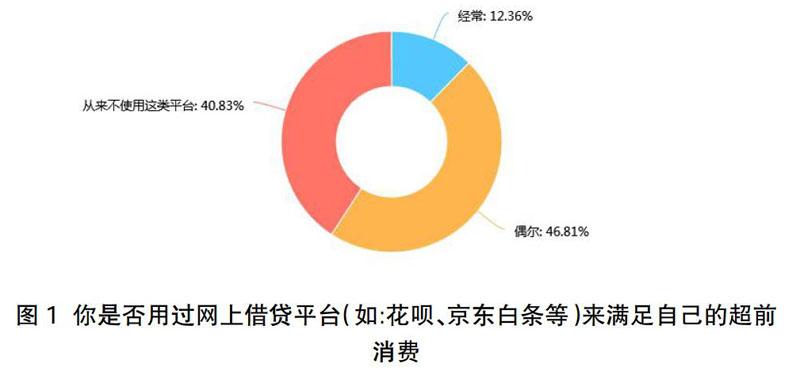

經調查發現,接近60% 的大學生經常或者偶爾使用網貸平臺來進行超前消費,其中經常使用人數比例超過10%。大部分受訪者的主要收入來源于家庭,占比高達91.39%,而促使他們進行超前消費的原因主要是因為生活費不夠用,占比達44.37%。信用消費在大學生群體中較為普遍,主要由于大學生日漸強烈的消費需求與有限的收入之間的矛盾。

(二)大學生信用消費呈現出多元化與集中化的趨勢。

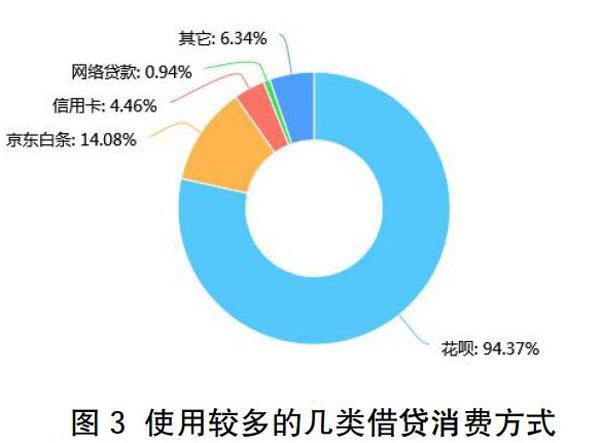

在受訪者的超前消費行為當中,可供選擇的方式和平臺多種多樣,但主要集中在花唄和京東白條兩家平臺上,呈現出選擇多元化、使用比例集中化的特點。可供選擇的方式與平臺多種多樣說明仍存在很多非主流的方式與平臺,甚至可能包括一些非法的校園借貸機構,這也可以理解為近年來大學非法校園貸事件頻發的背景。另外集中于某一兩家平臺,說明大學生在多元化的選項之下,所作出的選擇還是比較單一的。那么擁有絕大部分市場份額的寡頭平臺在對大學生提供信用消費服務時是否兼顧了其相應的社會責任呢?顯然沒有,從表1可以看出,有27.93%的人認為平臺的優惠是自己進行超前消費的原因之一,這足以說明平臺的優惠引導一定程度上加劇了大學生消費欲望與收入來源之間的矛盾。

(三)當前人們對于大學生在信用消費時所出現問題的解決思路主要還是集中在教育角度

通過整理問卷數據發現,人們對于問題的解決思路主要是從提高大學生自身防范風險以及信用管理與約束的能力角度來談的。從上面提取的關鍵詞分布圖來看,排名前三的是:宣傳、講座與消費觀。不難看出這都是側重于影響大學生主觀意識的手段,這也為本文提供了思路,即我們在提高大學生的風險防范、識別能力和金融基礎知識普及的同時,能否從宏觀角度建立配套的大學生信用管理與約束機制,從而實現雙向發力,有效解決大學生信用消費中所出現的失信違約甚至掉入非法機構陷阱的問題。

三、國內外經驗介紹

(一)落實建立信用檔案是信用體系建設的前提

關于建立大學生信用檔案方面,我國早在十幾年前就已經做出過理論與實踐上的探索。2008年,廣東省教育廳聯合專業資信機構,組織10所高校共同完成高校信用檔案試點工作,并以大學生信用檔案為突破口逐步建立面向企業和社會的地方性信用體系。廣東省的社會信用體系共經過萌芽、啟動、發展、鞏固四個階段,政府的角色逐漸從主導變為助推,循序漸進,穩步發展。這對我們進行全國范圍的大學生甚至全民信用體系建設提供了重要的參考價值。

國外方面,歐美發達國家雖然沒有就大學生信用建立專門的檔案與體系,但由于金融體系發展較早、信用管理經驗豐富,已經建立起了較為先進的社會信用體系,能夠對大學生群體實現覆蓋。目前看來,國外社會信用體系主要可分為三大類:美國、歐洲大陸、日本。美國的社會信用體系是以市場為主導,由第三方盈利性的征信機構進行征集,政府通過制定法律與市場監督加以規范;歐洲大陸則與美國相反,他們的社會信用建設由政府和央行主導,進行信用征集的機構也為公益性的第三方中介機構(政府背景),信用主體在法律約束下自行申報信用數據;日本個人信用體系主要以行業協會形式運行,在會員單位內實現共享,幾乎沒有專門的信用監管法律,其行業協會在信用管理上是相當自律的。

(二)對大學生信用消費亂象的干預措施

完善的信用管理體系不光只有信用檔案,還需要監管方的干預。以美國為例,雖然美國的社會信用體系是由市場主導,但也離不開政府的監督,我們不妨參考一下美國政府防治大學生信用卡債務的措施。

從上個世紀八九十年代開始,大學生的信用卡債務就一直是困擾美國當局的一大麻煩。教育和意識是美國政府研究與策略的主要方向,無論是通過改變學校課程來對學生進行財務技能培訓,還是深度挖掘父母在其中能夠發揮的潛能,都是在改變學生個人“抵抗力”。但同時也有一些聲音表達出了教育和意識本身可能不足以解決大學生信用卡債務問題的觀點,基于此有人建議改變大學生在校獲取信用卡的程序,通過提高信用卡發放的門檻把自我信用素質提高變成硬性要求。例如美國公共利益研究組織在1998年建議大學應該改變學生在校獲取信用卡的方式,提出學生在充分閱讀完信用卡教育手冊后才能領到免費的申請禮物,同時建議信用卡公司每周只能在學校宣傳一天,并且只能在有學生會組織贊助的情況下進行。

與美國大學生信用卡債務相同,我國的校園貸亂象同樣是大學生在信用消費時出現的問題,但不同的是,我國治理校園貸亂象注重源頭杜絕,從源頭將危害大學生的非法貸款機構根除。2017年,中國銀監會、教育部、人社部三部門聯合印發《關于進一步加強校園貸規范管理工作的通知》,要求從事校園貸業務的網貸機構一律暫停新發校園網貸業務標的。如此強有力的重拳之下,非法校園貸的猖獗之勢必然得到很大程度的遏制,但是目前在建立配套的大學生金融服務方面還沒有發現相關有效的措施,這就意味大學生消費欲望與收入之間的矛盾沒有得到有效解決,此時單方面切斷一切校園貸服務的做法能否形成長久有效的影響是一個有待觀望的問題。

(三)法律與大學生信用消費

另外,在大學生信用體系的構建與約束過程中,有一個值得單獨討論的東西——法律。法律是具有國家強制力保證的社會規則,在這里它不僅是一種工具,更是國家背書的一種體現。通過參考一些國內外相關的法律條文,對我們后續在立法方面的探索很有必要。這里我們還是選取美國防范大學生信用卡債務的案例,2009年美國總統奧巴馬簽署信用卡法案(“the Credit Card Accountability, Responsibility, and Disclosure Act”),該項法案對年輕消費者和大學生的保護作出了明確規定。首先,《信用卡法案》要求信用卡公司核實21歲以下的人是否有能力償還信用卡債務。其次,它對信用卡發行商針對年輕消費者的營銷活動進行了限制,包括禁止在大學校園向學生贈送有形禮物,禁止征信機構向年輕消費者提供地址。最后,它要求信用卡公司和大學向學生披露他們關于信用卡營銷的協議。

我國對于大學生非法校園貸的整治似乎還沒有出臺專門的法律,但是也能找到一些地方性的法規或文件,例如2018年深圳市南山區出臺了《南山區開展非法“校園貸”專項治理工作方案》,中心在于源頭治理,建立長效監管機制。2015年湖北省政府發布《關于加強校園網貸管理有關問題的通知》,嚴禁教師、學生、校園工作人員、學校商戶以及各類校園貸平臺在校園內開展或參加任何形式的線上線下宣傳、推銷或代理網貸業務、同時省工商局暫停受理校園貸平臺登記注冊。這里我們也可以看出,與美國注重限制不同,我國在校園貸亂象問題上,更傾向于一刀切的做法。

四、建議

(一)深化落實大學生信用檔案建設

可參考廣東省經驗,把大學生信用檔案建設作為社會信用體系建設的切入點,以學校為單位,以政府為主導,建立由零為整,逐階段深入的大學生信用信息征集與檔案更新機制。信用檔案的管理可借鑒學籍檔案的管理辦法,雙檔案并用一條軌道可有效減少工作量,并且要把對信用檔案建設的重視程度向學籍檔案看齊。另外,通過觀察國外三大社會信用體系模式,我們發現,不論是政府、市場、還是行業哪一方在其中起主導作用,大學生乃至全社會信用體系建設都不能閉門造車,仍然需要各個主體深度參與。這里我們可以引入區塊鏈技術,利用區塊鏈的去中心化、無需信任、集體維護、可靠數據庫等特點,在大學生信用檔案的信息征集、管理、安全、對接等方面做一些技術性的探索,力求通過技術來革新管理框架,實現信用檔案中多主體深度參與、全方位高效融合。

(二)圍繞信用檔案,打造一套大學生誠信約束機制,一邊”斬草”,一邊“鋪路”

“斬草”就是斬除大學生信用道路上的雜草,繼續高強度、大力度地整治非法“校園貸”機構,提高進入該領域的行業門檻,從環境和源頭上減少失信行為。另外提高大學生的失信成本,讓誠信檔案成為日常獎優考評、資源分配的重要參考指標,例如在創新創業項目的扶持上也可相對向信用檔案記錄更為良好的學生上傾斜,在保送研究生、推免的時候也可將誠信納入重要考核指標。通過現實相關的獎罰與利益來倒逼學生保持良好的誠信記錄。“鋪路”,即應當看到大學生消費欲望與現實收入之間的差距,這才是大學生進行信用消費的原因和失信的原罪。我們應在社會宣傳教育對大學生進行正確消費觀引導的同時,設立官方渠道的大學生信用消費小額貸款平臺和擔保基金,二者共攤風險,共分利潤。一方面緩解大學生消費欲望與收入之間的矛盾,一方面也打破寡頭平臺的壟斷,給市場帶去壓力與活力。

(三)從法律及全社會層面營造良好的大學生信用建設環境

完善大學生信用消費法律環境,出臺專門的校園貸監管法律,給整治非法平臺提供更有利的武器,給審核有資質的平臺提供更明確的依據,避免全國一盤棋、一刀切的做法。該校園貸監管法律應當包括大學生信用信息征集以及檔案建設的權力劃分、對平臺審核與監管的具體條款、后期執行與監督的責任分配等方面。

參考文獻:

[1] 王藝.我國大學生信用建設研究 [D].北京:中央財經大學,2018:122-134.

[2]王變霞. “互聯網+”背景下高校信用消費經濟的風險與引導管控[J]. 科技經濟導刊, 2019,27(30):9-11.

[3]劉財林. 區塊鏈技術在我國社會信用體系建設中的應用研究[J]. 征信,2017(8):28-32.

[4]Jill M. Norvilitis. Credit card debt on college campuses: causes, consequences, and solutions[J]. College Student Journal, 2002 - researchgate.net.

[5]Jim Hawkins. The CARD Act on Campus[J]. The CARD Act on Campus, Summer 6-1-2012.