合作點燃彼此 教育燦爛人生

劉志英

走進濟南高新區伯樂實驗學校(以下簡稱“伯樂”)的文化大廳,一種自然清新之風迎面撲來:一條條粗壯的繩子盤曲交錯,勾勒出伯樂樹強大的根系和樹干;一株生機盎然的逢春古木橫臥其中,大小不一、造型各異的手工多肉挨挨擠擠,使其多了幾分意蘊。這組作品的名字叫“生機”,它是伯樂師生合作的成果。之所以將它放在學校最醒目之處,是因為這組作品完美地詮釋了“BOLE幸福教育”的樣態—合作點燃彼此,教育燦爛人生。

一、堅守教育初心,讓每一個生命綻放光彩

伯樂教育的初心,就是讓每一個生命都能綻放光彩。據此,伯樂理念體系的邏輯起點得以確立。

一是基于“立德樹人”的根本任務。發揮學校的教化功能,將家國情懷融入學生生命成長的過程,為國家和民族的未來培養建設者和接班人,從而為實現“幸福人生”“幸福中國”的愿景發揮教育的價值:“教育燦爛生命”,為學生和民族的未來而來。

二是基于伯樂傳統文化的創新性發展和創造性轉化。伯樂人把伯樂相馬的眼光、育馬成才的襟懷與未來人才成長的需求相融合,達成了教育就是要“從兒童立場出發,解放心靈、舒展生命,要順天致性,道法自然”的共識,挖掘所有資源為學生設計豐富的課程,讓學生體驗學習的快樂,感悟成長的幸福。

三是“BOLE幸福教育”基于“教育燦爛生命”的教育主張,為每一個人生幸福奠基,為每一個生命閃光賦能。希望每一個學生都能形成“幸福是奮斗出來的”認知,通過努力,具備“追求幸福的能力”“享受幸福的品位”“分享幸福的境界”“造福人類的情懷”,成全自己成為最好的自我,從而積淀“幸福、優秀、擔當”的學校精神。

二、優化學校管理,讓每一個元素釋放能量

學校文化是學校的根基與靈魂之所在,它是一所學校辦學品質的標志,是學校師生的精神家園,是學校發展的軟實力、內驅力和生命力,伯樂人希望通過集體的努力,將學校建設成“現代化學園”“人文化校園”“和諧化家園”。

1.美化校園環境,凸顯教化功能

優美的校園環境本身就是一部立體的、多彩的、富有吸引力的教科書。“BOLE幸福教育”把厚重深遠的精神文化建設和現代精致的物質文化建設相結合,充分落實學校文化育人、文化潤校的責任。

一是重視“墻”文化建設。“千里馬”作為學校的文化圖騰,具有深刻的內涵。伯樂將形態各異的千里馬圖騰作為墻壁裝飾,激勵伯樂學子能夠像“千里馬”一樣,成為最優秀的自己,成為卓越的人才;也激勵伯樂的所有教師,能夠用伯樂相馬的情懷與眼光,去“悅納、賞識、成全”每一個生命。二是重視“樹”文化建設。伯樂校園里綠樹成蔭、芳草菁菁、鮮花搖曳。伯樂的每一棵樹都會講故事:校園門口的桃李,是學校成長的見證,寓意著“伯樂桃李遍天下”;操場的海棠,是畢業學生的留念,蘊含著伯樂學子對母校的深深感恩;花園里搖曳的白楊,是孩子們在植樹節跟爸爸媽媽共同許下的心愿……三是重視“廊”文化建設。伯樂的走廊是流動的展覽廳,是開放的圖書室,是縮小的科技館……各種作品展示區,讓學生們在課間可以得到美的熏陶;學生們伸手可以實驗,轉身可以研究,真正地體現了“玩中學”的理念。四是重視“牌”文化建設。“牌”在學校中比比皆是:班牌、標識牌、標語牌……現代化的電子班牌可以說是一部豐富的“百科全書”。點開它,不僅可以看到課程表、溫馨提示,還能幫助學生回顧校園生活的那些美好的精彩時刻。這是一棵什么樹?它有什么習性?它的英文怎么讀?校園的每一棵樹上都寫著答案呢!這些比比皆是的小牌,折射出“BOLE幸福教育”的工作之精,用心之細。

2.強化民主治理,鼓勵全員參與

“BOLE幸福教育”倡導“幸福、優秀、擔當”的生命樣態,它成為伯樂師生共同的核心價值追求與神圣使命。伯樂校園制度“從師生中來、到師生中去”“關注導向、講求實效、剛柔相濟、營造和諧”,做到“大家的制度大家定、大家的制度為大家”,形成“人人定制度、制度管人人”的和諧制度建設新局面,真正起到了“規范自己,成就他人;規范現在,成就未來”的教育作用。

“全員參與、優勢選擇、民主治理”是伯樂的管理模式。學校崗位“雙向選擇、競爭上崗、擇優而用”;伯樂的教師大多身兼數職,一專多能;學校決策通過教師代表大會討論通過方能執行。同時,學校采用“項目責任制”“崗位標準化”的工作評價方式。這種治理模式旨在使伯樂的全體員工,人人成為伯樂藍圖的設計者,人人都是伯樂項目管理的參與者,人人都是伯樂建設的踐行者。

三、打造幸福教室,為每一個個體賦能

“教育燦爛人生,為學生和民族的未來而來”是每一個伯樂人的教育信念,我們把這種神圣的教育追求與使命安放在了“伯樂幸福大教室”的創建活

動中。

1.豐富課程,拓寬生命廣度

“BOLE幸福教育”的愿景目標是:讓伯樂的每一位學子都具有“健全人格、寬厚基礎、國際視野、民族情懷”的核心素養。伯樂課程分為三個序列,分別是“博悅課程”“日悅課程”“品悅課程”。

(1)“博悅課程”是基礎課程校本化

它是全體學生的必修課程。以國家課程的內容為主,通過對國家課程學科內整合來實現國家課程目標,在促進學生全面發展的基礎上,強調基礎學習力的提升。分別開設了“應知應會”課程、“溫故知新”課程、“因材施教”課程。

“應知應會”課程利用每天課前和暮省的時間,將當天所學通過“讀一讀、背一背、畫一畫、講一講、演一演”的方式進行內化,能夠切實地做到“今日事,今日畢”。“溫故知新”課程,教師一手拉動舊知識,一手以問題牽引新知識,調動學生通過“學思結合”完成高效思維。“因材施教”課程則根據學生的不同需求開展個性化“練輔”教學。基礎不夠扎實的學生可以達到“固本強基”的目的,夯實基礎;能力強的學生可以通過“止于至善”課程提高拔節。

(2)“日悅課程”是德育課程校本化

我們將常規教育、習慣養成等品德教育貫穿于學生生活的點點滴滴,從清晨入校時的“名曲欣賞”“經典誦讀”到中午的“食育課程”“伯樂故事”,直至結束一天課程后的“暮省時分”“愛校課程”。

在伯樂,最受學生歡迎的當屬每天50分鐘的“伯樂時光”了。“伯樂時光”采用“愛眼操+戲劇廣播操+特色項目”的模式。每當大課間活動鈴聲響起,伯樂的校園就沸騰了。“抬小豬”“旋風跑”“毛毛蟲”“袋鼠跳”都是學生們熱愛的活動項目,豐富有趣的體育項目將運動技巧和體能訓練融入其中。當然,“日悅課程”還將公民基本素養與主題課程實踐活動有機融合,探索符合不同年齡段身心發展規律的道德人格成長機制。據此,學校編寫了伯樂學子成長書——《成長的智慧》。《成長的智慧》使“日悅課程”在家庭教育中得以延伸,家長們從日常生活細節入手,結合實踐,在家庭生活中滲透課程內容,鍛煉孩子的動手能力,塑造孩子的品格,并通過記錄孩子的“成長手冊”反饋孩子在家庭中的表現。家校合力育人,讓學生受益匪淺。

(3)“品悅課程”是實踐應用課程特色化

“品悅課程”包括學校的社團課程、項目式學習課程、實踐探究課程、尋根研學等特色課程。“讓每個學生在畢業時有一項美術特長、一項音樂特長、一項體育特長、一項科技專長、一項人文考察、一項軍事體驗”是我們“品悅課程”的開設目標。在這個目標的指引下,我們指導學生按照“最近發展區+興趣愛好”的思路來發展特長。“品悅課程”采用“梯次進階”的方式開設。根據學生不同起點,分成基礎、提高、特長三個梯次,隨著學習水平的提高,不斷進階。這種進階方式,讓學生找準起點,學出興趣,育出自信和特長。

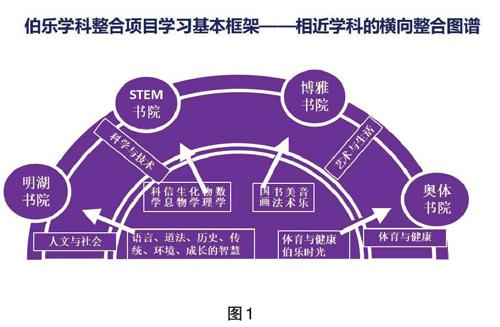

學校還積極地開發BOLE特色校本課程。我們將國家課程從“人文與社會”“科學與技術”“藝術與生活”“體育與健康”四個領域進行整合,開設了“明湖書院”“STEM書院”“博雅書院”“奧體書院”四大書院,共開設40個項目(見圖1)。學生通過“秒殺”方式選課,覆蓋率100%。靈活多樣的課程,引導學生“做中學、學致用”。

圖1

2.構筑課堂,提升生命的質量

基于激勵學生自主學習、主動發展、創新發展的教育思路,“BOLE幸福教育”積極地進行課堂教學改革,創設了“123456”的教學策略。即每節課都堅持以“幸福成長”為中心,以“基礎寬厚? 身心兩建”為前提,讓學生明確一節課中“從哪里來—到哪里去—如何去”,通過“溫故—學思評價—知新”三個板塊,完成新舊知識的自然銜接。學生在和教師共同“設標—定標—達標—驗標”的過程中提高能力。

課堂上“溫故知新—思維展開—應用提高—知識梳理—驗標檢測”五個環節缺一不可。整個教學過程中,“學”為主,“教”為引,學而后教,教師始終是站立在學生身旁適時指導的共學者;自學為主,互學為輔,先自學后合作,學生始終以獨立的個體參與到學習之中。教學評價貫穿課堂始終,通過合作探究、知情交融的活動方式,促使學生自主性、主動性的

發揮。

3.生態教研,改變生命的狀態

引領教師走專業化發展道路是改變教師生命狀態的最佳途徑。高效的“學思課堂”建設,需要教師們自主成長、持續成長、終生成長。伯樂在指導教師走專業化發展的道路上,多辟蹊徑,通過三種渠道開展教研活動。

首先,學校跟北師大之間進行“訂單式需求”合作。全體教師在北師大專家的引領下有針對性地開展學科教研,通過組內磨課、專家聽課、同課異構等多種方式來提升教研質量,讓教師能夠站在大師的肩膀上遠眺。其次,教師在區內參加“互助式教研”。與兄弟學校之間“手拉手、結對子”展開研討,取長補短,讓教師在集體的隊伍中飛翔。最后,“課題引領,‘領頭羊示范”雙管齊下。組建課題研究共同體,讓每一位教師都有在“科研之洋”中潛游的機會,名師、優師先行研究,示范放樣,讓教師們有法可循。教師則是在觀摩、探討、嘗試中,一遍遍錘煉,最終每一個參與者都得以提升。

4.合力發展,珍惜生命中的相遇

“伯樂幸福大教室”中活躍著一個由學生、教師、家長、專家共同構成的生命成長共同體。他們共同的目標就是關注生命的成長,成全彼此,成就最好的自己。學生立在大教室的正中央,他們彼此之間是同伴,可以共同完成一項任務;是師徒,可以在成長中彼此學習;他們可以互相競爭PK,又可以共同勉勵發展……

每一個“伯樂幸福大教室”里都設有一套具有個性化特征的“價值系統”:共同體成員通過合作協商共同制訂班規,形成班級約定,設計個性化班名,繪制特色班徽……教師常常采用“打包式”評價,鼓勵學生組成團隊共同承擔項目,培養學生的交流溝通能力、協同合作能力,鍛煉學生的多學科運用能力。

四年級的“伯樂幸福大教室”布局改造項目就是一個很好的案例。為了提高閱讀質量,四年級的學生自覺舉行圖書分享活動,他們從家里帶來自己的圖書,推薦給班級的同學。為了能夠有更好的分享空間,幾個學生在征得全班同學的同意后,對教室的布局進行了改造,劃定了不同的功能區。這種主人翁意識,在“伯樂幸福大教室”的創建中比比皆是。

“伯樂幸福大教室”中有著多樣的評價方式。同伴可能會變成評委,有模有樣地點評你的手工作品;老師可能變成你的對手,你們的班徽設計被放在同一個平臺上競爭;優秀學生的評選,需要先對自己進行評價;爸爸媽媽的反饋,也能成為評優選先的依據……多元的評價方式,讓學生更關注自己的全面發展,讓每一個學生都能在評價中找到自己的“坐標”。

“伯樂幸福大教室”的創建只有起點,沒有終點,它是一個永無止境的探索過程,將隨著教育的發展而永生,但是每一個個體都將在“伯樂幸福大教室”創建的過程中,實現生命的成長,尋找到最好的自己,讓生命怒放,發出耀眼的光芒。

(作者單位:濟南高新區伯樂實驗學校)

責任編輯:肖佳曉

xiaojx@zgjszz.cn