初中數學幾何最值問題探究

丁力

[摘 ?要] 幾何最值問題是初中數學常見的問題類型,涉及眾多知識點,問題形式也較為多變. 該類問題的求解需要把握常見的問題模型,理解問題本質,結合相關知識來合理轉化. 文章對幾何最值問題加以探究,解讀基本模型,探究典型問題,提出相應的學習建議.

[關鍵詞] 幾何;最值;模型;將軍飲馬;線段和

問題背景

從最值問題的特點來看,其類型主要分為幾何與代數兩類,其中幾何最值更為常見,也最具代表性,其中涉及角度、常見的幾何圖形、坐標軸和拋物線等知識內容,重點考查學生“兩點之間線段最短”“垂線段最短”“線段平移”等知識點. 學習時需要掌握常見的問題原型,例如將軍飲馬和選址問題等. 求解的總體思路是利用軸對稱特性來實現線段的由“折”化“直”,從而可以利用幾何定理來確定最值情形.

模型解讀

幾何最值的問題形式較為多變,但其中的基本幾何模型是固定的,模型如下.

模型條件:如圖1所示,點A和B是直線l同側的兩個定點,點P是直線l上的一個動點.

模型問題:分析點P的位置,何時可使PA+PB的值最小.

解題方法 作點A關于直線l的對稱點,設為A′,連接A′B,與直線l的交點就為滿足條件時點P的位置,此時PA+PB=A′P+PB=A′B.

方法解讀 由軸對稱特性可知PA=A′P,從而將問題轉化為求A′P+PB的最小值,其中涉及A′、P和B三點,基于“兩點之間線段最短”原理可知:當A′、P和B三點共線時,A′P+PB取得最小值,從而實現了線段的化“折”為“直”.

問題探究

幾何最值的問題類型有多種,設問形式也不相同,在實際求解時需要結合相應的知識來簡化問題,然后結合幾何基本模型求解,下面將對其中常見的三種最值問題進行探究.

類型一:幾何中的線段和最值

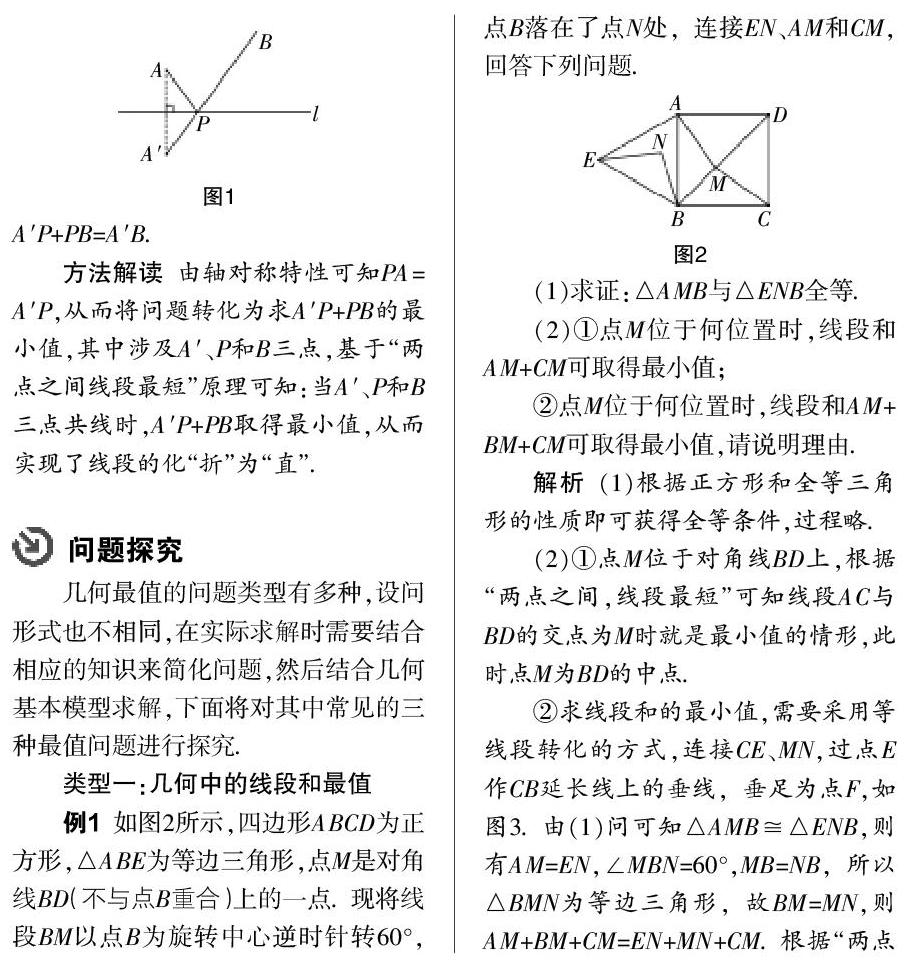

例1 如圖2所示,四邊形ABCD為正方形,△ABE為等邊三角形,點M是對角線BD(不與點B重合)上的一點. 現將線段BM以點B為旋轉中心逆時針轉60°,點B落在了點N處,連接EN、AM和CM,回答下列問題.

(1)求證:△AMB與△ENB全等.

(2)①點M位于何位置時,線段和AM+CM可取得最小值;

②點M位于何位置時,線段和AM+BM+CM可取得最小值,請說明理由.

解析 (1)根據正方形和全等三角形的性質即可獲得全等條件,過程略.

(2)①點M位于對角線BD上,根據“兩點之間,線段最短”可知線段AC與BD的交點為M時就是最小值的情形,此時點M為BD的中點.

②求線段和的最小值,需要采用等線段轉化的方式,連接CE、MN,過點E作CB延長線上的垂線,垂足為點F,如圖3. 由(1)問可知△AMB?艿△ENB,則有AM=EN,∠MBN=60°,MB=NB,所以△BMN為等邊三角形,故BM=MN,則AM+BM+CM=EN+MN+CM. 根據“兩點之間,線段最短”,當點E、N、M和C四點共線時,EN+MN+CM=EC,點M位于EC與BD的交點處,此時距離最短.

評析 上述是關于幾何圖形的線段和最值,涉及三線、四點,但求解的基本思路和原理是一致的,采用軸對稱變換的方式來化“折”為“直”,結合共線原理來確定最值情形. 幾何最值問題實則就是幾何動點問題,求解的過程可以視為化“動”為“靜”,因此需要采用動態的眼光來審視問題,結合幾何定理來嚴謹論證.

類型二:幾何圖形的周長最值

例2 如圖4所示,在四邊形ABCD中,已知∠C=50°,∠B=∠D=90°,點E和F分別位于線段BC和DC上,試分析△AEF的周長取得最小值時∠EAF的度數.

解析 本題目屬于周長最值問題,求∠EAF的度數顯然需要首先確定△AEF周長最小值時的情形. L△AEF=AE+AF+EF,顯然需要參照基本最值模型,通過軸對稱轉化的方式來實現共線,確定最值情形. 過點A作關于BC的對稱點M,以及關于CD的對稱點N,連接MN,設與BC和CD的交點為E和F,此時點M、E、F、N四點共線,AE+AF+EF=EM+NF+EF=MN,△AEF的周長最小. 根據軸對稱特性可知∠M=∠BAE,∠N=∠DAF,在四邊形中∠BAD=130°,在△AMN中有∠M+∠N=50°,所以∠BAE+∠DAF=50°,則∠EAF=130°-50°=80°.

評析 上述是關于幾何周長的最值問題,結合周長公式很容易將其轉化為線段和的最值,其特點在于涉及的線段、關鍵點更多,因此在實際分析時需要多次進行軸對稱變換,但基本原理不變.

類型三:拋物線背景下的線段最值

(1)若拋物線經過點A和B,試求拋物線的解析式.

(3)在(2)的情況下,若沿AC方向任意滑動時,設拋物線與AC的另一交點為Q,取BC中點N,分析NP+BQ是否存在最小值?若存在,請求出該最小值;若不存在,請說明理由.

解析 本題目的第(3)問為拋物線背景下的線段和最小值問題,可以參照將軍飲馬問題的模型,解題的關鍵是確定圖中哪條直線為“河”,一般情況下以角平分線作為河. 作圖過程與基本模型相同,差異點主要集中在求解線段長上,拋物線中可利用點坐標的距離公式來求線段長.

評析 上述是拋物線背景下的線段和最值問題,拋物線是初中數學的重點內容,該內容含有代數與幾何的雙重特性,該背景下的線段和最值問題具有兩大特點:一是計算線段長需要結合點坐標,二是確定模型中的對稱軸需要結合其中的角平分線. 而解題的總體思路是相一致的,通過軸對稱變換來實現線段和的化“折”為“直”.

思考建議

求解幾何最值問題的策略有很多,“將軍飲馬”問題模型是最常用的方法策略,適用于單純的幾何線段和最值、幾何圖形的周長最值以及拋物線背景下的線段最值. 解題時需要明晰模型破題的核心內容——軸對稱線段等長變換,上述呈現了三類問題的求解思路和方法技巧,下面提出幾點學習建議.

1. 關注問題模型,掌握方法本質

本文的最值模型的解析過程中涉及了軸對稱變換和“兩點之間,線段最短”的共線定理,也是解決幾何線段和最值問題的核心內容. 學習該類問題的解題策略就需要關注模型本質,了解解題思路的構建方法,即通過軸對稱變換使同側線段轉換到參考線的兩側,從而為后續的點共線、化“折”為“直”提供可能. 因此在探究經典問題時需要深入了解問題模型,掌握解題原理,總結問題特點,強化基礎知識,提升解題靈活性.

2. 強化推理能力,提升解題思維

幾何最值問題是中考數學的經典問題之一,在探究解決過程中需要通過軸對稱變換來轉化問題,利用共線定理來確定最值情形. 該過程需從動態角度來加以分析,因此對學生的思維方式和能力有著較高的要求,在實際探究時需要注重分析推理,提升解題思維. 而在實際教學中,教師要有意識、有目的地通過變換問題條件、重組問題結構,引導學生大膽猜想、嚴謹論證,親身經歷數學模型建立、證明的過程,促進學生數學思維的發展.