基于復雜理論的《景觀規劃設計》相關課程適應性教學方法研究*

金云峰 李濤 李瑞冬

“智慧+”時代背景下,網絡化、信息化、智能化的復雜系統逐漸滲透、取代傳統的組織系統,復雜網絡組織形式成為組織系統之間關聯的“新常態”,傳統的組織理論難以合理解釋復雜系統的演化現象,難以有效應對復雜系統的演化趨勢,因此國內外學者逐步將復雜理論(Complex Theory,以下簡稱“CT”)引入系統論研究。新形勢下,加強CT對高校風景園林學科教學影響的分析與研究,積極探索復雜關聯趨勢下的應對策略和途徑,已成為新時期學科發展的艱巨任務[1~2]。

從生源來看,當前我國各大高校風景園林學科的研究生主要來自農學、林學、風景園林學、建筑學、城鄉規劃學等不同學科背景,這影響著學生在風景園林學科的科研方向與價值觀念的塑造,也影響著學生未來在規劃設計行業的實踐思路以及就業路徑的形成[3]。如何通過《景觀規劃設計》相關課程的學習,使原來不同生源背景的學生能充分理解新常態、存量化等規劃環境下,以及新媒體、大數據、景觀績效等社會背景下的風景園林科學研究與實踐的轉型[4],值得在教學改革中進行反思與創新。

1 CT視角下的教學系統認知

CT的源起之一就是人工智能,人工智能承擔著認識、描述和模擬認知多重任務,本身就是復雜組織系統[5]。CT確切的創生時間,就文獻數量來看大概為20世紀80年代,以桑塔菲研究所(Santa Fe Institute)的復雜科學研究初步成果為代表,研究復雜條件下動態開放系統內部和外部的復雜性特征,研究對象是具有演化復雜性特征的復雜系統(System Complexity),或稱為“復雜適應系統(Complex Adaptive Systems)”[6]。目前,CT已經在數學、物理學、生態學、信息學、城市學等領域取得了豐碩成果,但是由于其具有本體論和認識論的雙重復雜性,因此至今學術界仍難以對其概括出統一的被廣泛接受的定義,CT研究的理論框架、實踐步驟、邏輯體系仍處在架構階段。

以CT等為代表的新理性主義系統科學的發展,適應科學發展的綜合趨勢,是跨學科研究的重大成果[7]。哲學與科學互為解譯的復雜系統研究,通過CT體系的框架建構,能全面有效揭示系統的復雜性演化特征、路徑和影響因素[8],盡管不能明確地預測未來,但能夠引導促動系統可持續演化的空間干預方向、策略及措施方法的有效實施[9]。

提出復雜適應系統理論的美國Holland教授點明了CT及其復雜系統的基本特征,具體包括開放性、非線性、復雜性、組織性、反饋環、記憶性和整體涌現性[10]。結合CT,將風景園林學科教學體系的復雜特征概述如下。

1)開放性:復雜系統(教學系統)與外界環境之間持續的物質、能量和信息的交換,能保障系統穩定有序的演化。

2)非線性:系統要素(學生、教師、環境)之間非線性相互作用,使得耦合結果協同功能指數級增強或削弱。

3)復雜性:構成復雜系統(教學系統)的要素在現有分類下可能是簡單的,但在內部要素(學生的世界觀、人生觀、價值觀等等)和外部環境(學校的教學內容、教育環境等)相互作用下會呈現出多元性、復雜性的整體功能。

4)適應性:系統主體會自發地調整內部結構和功能(知識點的自我吸納等),進行自創造、自維持、自演化、自適應,以作出對自身最佳的反應。

5)反饋環:系統內部大量的相互作用使其整體功能正反饋增強或負反饋弱化(如教育資源在師生認知網絡中循環往復地流動溝通),某點的突變帶來的可能是系統鏈條的局部或整體反饋。

6)記憶性:復雜系統(教學系統)對未來行為(教學成果)有直接而重要的影響作用,研究復雜系統的現狀演替和預期演化,對未來進行完善有效的系統(教學系統)設計和管理有重要的指導價值。

7)整體涌現性:即通過復雜系統(教學系統)要素個體之間相互作用、補充、制約,而激發形成的整體系統結構復雜樣態。這種特性非個體所能具有。

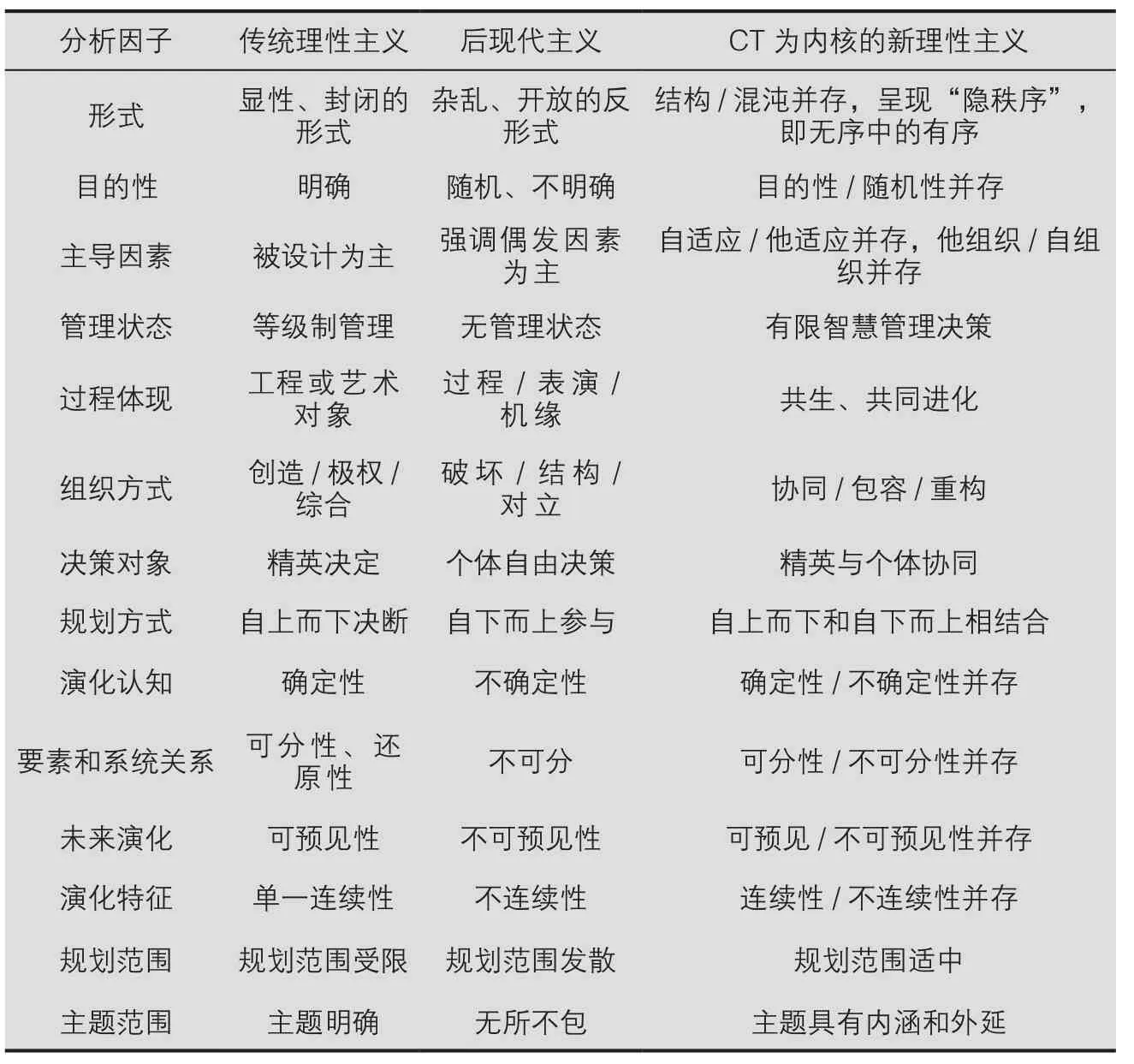

綜上,CT探索的是有關開放性、非線性、整體涌現性等復雜特征問題,強調自適應和他適應,協同、包容、重構相結合的系統分析方法(表1)。

2 《景觀規劃設計》相關課程教學的復雜性

2.1 教學過程的綜合性

《景觀規劃設計》相關課程是以大、中、小3種尺度地域景觀為研究對象,以處理復雜人地關系的方法技術為主要內容的設計課程,需要生態、文學、植物、手繪、規劃、設計、美學、工程等多元廣博的知識基本能力[11~12],綜合處理生態、經濟、社會這三元關系,屬于生態與技術、人文與藝術兼備的綜合性課程[13]。因此教學過程不僅應注重培養知識、技能等綜合性方法技術應用,還應培養學生對場地的認同感[14~15],從而讓規劃設計成果充滿溫度和熱忱。

2.2 教學思維的適應性

對于風景園林專業學生來說,不同尺度景觀規劃設計之間思維跨越需要其進行適應性轉型,即自我學習研究、創新創意、是非判斷等綜合能力的提升過程。適應性教學思維的突出特點是兼具規劃設計方法技術和專業責任感、使命感、價值觀培養,以適應社會、時代的能力需求,培養風景園林規劃設計師人格力量與綜合能力[16]。

表1 以CT為內核的新理性主義思想特點

2.3 教學模式的開放性

《景觀規劃設計》相關課程教學模式的開放性體現在:1)教學過程的開放性,如景觀種植設計中的戶外教學環節,常結合植物觀測、種植案例分析、植物景觀測繪等環節進行;2)教學形式的開放性,如通過課內外專題講座的形式,邀請校內外的相關專家學者或畫家、各大規劃設計公司的資深設計師等參與授課與評圖,既可為設計課程服務,又可形成系列公開講座。

3 《景觀規劃設計》相關課程教學改革分析

《景觀規劃設計》相關課程教學體系是風景園林系列課程教學系統中的子系統,由于其本身特有的理論與實踐結合的屬性,因此又比其他子系統復雜得多。隨著“智慧+”的時代發展步伐,復雜科學為認識和研究風景園林教學的復雜性特征,推動教育改革創新,提供了一個全新的視角和方法論[17]。下文以同濟大學景觀系《景觀規劃設計》研究生課程為例,闡述該課程的教學改革思路和教學創新方法。

3.1 復雜性的教學理念改革

轉變教學理念是教學體系創新的先導。同濟大學景觀系提出“六觀四論、創新教學”的復雜性理念,“六觀”即歷史觀、區域觀、社會觀、經濟觀、人文觀、生態觀,“四論”即邏輯論、方法論、技術論、效能論。并將此理念與規劃設計有機融合,總結梳理出基礎分析的“6個角度”和規劃設計的“4個途徑”:從歷史、區域、社會、經濟、文化、生態的宏觀和微觀視角定位概括規劃設計范圍,使場地更好地融合于區域發展[18];“4個途徑”指規劃過程的科學邏輯、分析評價的科學依據、規劃成果的技術支撐、規劃績效的良好預期,將嚴謹合理的專業態度貫穿規劃設計始終。

3.2 整體性的教學決策創新

1)課程體系的整合。圍繞《景觀規劃設計》課程,應體現風景園林學與生態學、建筑學、城鄉規劃學等多元一體的教學特色,突出風景園林學科貫穿自然和文化、科學與藝術、理工與人文、生態與生活等的學科特色[19~21],整合多學科發展,建立一體化的人才培養機制,如“KAQP”人才培養機制、校企合作培養機制等[22]。2)教學方法的整合。基本體現在從4個環節對學生進行反復訓練:對一定復雜度景觀本底的現狀綜合調查(非場地調查);對現狀信息的組合規律和特征結構等邏輯梳理;對問題導向與目標導向2種思維方法的基本演練;對規劃策略與發展目標的清晰定位。

3.3 適應性的創新教學實踐

1)適應性的教學過程。將《景觀規劃設計》課程教學過程分為7個環節,即專題研究、場地調研、現狀分析、規劃方案、專題講座、專項規劃、成果匯報和展示總結。教學方法包括個人方案、小組方案、大組方案、匯報交流、修改深化的演繹過程。2)適應性的教學平臺,即參考教材、案例選編、歷屆學生作品集、數字景觀實驗室、教學題庫與基地、課程體系六位一體的教學平臺。其中多年積累篩選而成的教學真題庫包括風景名勝區、濕地公園、森林公園、濱水景觀等多種具有真實基地的類型,在模擬真題中培養場地認知、尺度概念、景觀設計、種植設計、政策策略等能力[23]。

3.4 開放性的教學經驗評價

開放性的教學評價實施包括自我評價與社會評價兩部分:1)自我評價的評估體系是在內部日常性教學評估中形成,基于學習分類理論的6個層次,即記住—理解—應用—分析—評估—創新,度量研究生對《景觀規劃設計》課程知識的掌握程度,以此來評價教學目標的達成程度,進而指導教學;2)社會評價是指由學院組織的校內外知名專家學者參與點評的綜合評價,根據學生知識素養、學習能力、道德修養3方面綜合能力進行成績評定,突出教學的開放性、包容性、交互性,使學生在互動活態中感受設計靈感,培養規劃潛質。

4 結語

對于CT指導下的《景觀規劃設計》相關課程教學,應認識到規劃設計教學過程是一個充滿非線性、開放性的過程,是一個復雜的具有多元構成要素反饋、參與、決策的動態活動。因此教學體系應面對復雜性和不確定性,體現靈活性和漸進性。了解并掌握CT的基本概念、復雜系統的演進特點和復雜思維的基本特征,并將其引入到風景園林學科相關教學研究領域,對促進教學過程多元方法認知和實現教學體系的思維創新等具有重要的理論價值和指導意義。