東南亞孔子學院分布與數量的影響因素研究

內容摘要:截至2018年,東南亞已建立了54所孔子學院(含孔子課堂),孔子學院在當地進行的漢語教學和文化活動,促進了中國與東南亞文化的交流。但數量較少、分布不均仍是這一地區孔子學院的問題。本文選取東南亞各國2003-2017年國內生產總值、人口總數、華人比例、高等院校數量、進出口總額、漢語是否進入國民教育體系、政治互信程度等因素對東南亞孔子學院的分布和數量進行可視化分析,得出影響孔子學院分布的主要因素是首都影響力,政治互信程度對該國孔院是否有零的突破有影響,漢語是否進入國民教育體系對孔子學院數量有重要影響的結論。同時,指出了東南亞孔子學院短期的增長空間,并在長期發展上提出了打通頂層政策通道、建立科學決策體系等建議。

關鍵詞:東南亞 孔子學院 影響因素

孔子學院(Confucius Institute)是中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室在世界各地設立的推廣漢語和傳播中國文化的機構。2004年,全球第一家孔院——韓國首爾孔子學院成立之后,孔子學院發展迅速,截至2018年12月,中國已在154個國家和地區建立了548所孔子學院和1193個中小學孔子課堂,現有注冊學員210萬人,中外專兼職教師4.6萬人1。在世界各地進行漢語教學,加強與世界各國教育文化的交流合作,發展與世界各國的友好關系的孔子學院是實現“一帶一路”倡議目標“民心相通”的重要工具。隨著“一帶一路”倡議的實施,沿線國家對漢語的需求將越來越大,孔子學院將發揮更大的作用。

東南亞地處太平洋與印度洋的“十字路口”,自古就與中國有所交往。“一帶一路”倡議提出以來,東南亞地區與中國來往更為密切,貿易領域逐步拓寬,結構進一步優化,合作方式不斷升級,中國已連續九年成為東盟最大的貿易合作伙伴,2017年中國東盟貿易總額超過5000億美元。“一帶一路”倡議為中國——東盟地區帶來了新的發展機遇和增長點。在此背景下,東南亞地區的孔子學院也在蓬勃發展。截至2018年,東南亞11個國家中,除東帝汶、文萊外其余9國都建立了孔子學院或孔子課堂,合計達到54所(含孔子課堂)。孔子學院在當地進行漢語教學,傳播中國文化,與當地民眾交流,促進了中國與東南亞文化的交流。但與美洲或歐洲相比,仍然存在數量較少且分布不均、有些國家和地區還未成立孔子學院等問題。本文從人口數量、經濟情況、高等院校數量、政治互信等方面研究影響東南亞孔子學院數量及分布的因素,嘗試給出東南亞國家后續孔子學院建設的思路與方向。

一.文獻回顧

東南亞地區孔子學院的研究成果非常豐富,主要集中在以下幾個方面:第一,對某一國孔子學院進行研究。對一國孔子學院的研究往往能夠就某一方面詳細展現該國孔院的情況。賴林東(2018)以菲律賓為例,研究了孔子學院融入大學發展問題。吳應輝(2008)研究了泰國漢語傳播模式,并同楊葉華就緬甸漢語教學情況寫了調查報告。李啟輝、姜興山(2013)梳理了印尼孔子學院的發展歷程、現存問題,給出了發展建議。第二,關于“一帶一路”倡議與東南亞孔子學院的研究。很多學者研究“一帶一路”倡議下孔子學院的發展模式、漢語傳播模式或孔子學院對“一帶一路”的作用。鄧欣(2016)通過分析塔吉克斯坦民族大學孔院的實踐活動,提出“一帶一路”沿線國家孔院應考慮規模優先的建設發展方向、應打造一批國家級別的高質量文化活動、應主動與企業開展優勢互補的多層次合作的建議。林迎娟(2016)對“一帶一路”沿線國家孔子學院發展模式進行了研究。王建勤(2016)整理了“一帶一路”漢語傳播的歷史,總結了“西進”和“南下”兩條路徑,提出了加強頂層設計等建議。洪柳(2018)研究了“一帶一路”背景下東盟國家漢語教育發展,提出了建立和完善華文教育政策、深化高等教育國際化發展、擴大漢語教育的國際影響力等建議。第三,將東南亞孔子學院作為一個整體進行研究。東南亞各國地緣相近,人緣相親,文緣相通,孔子學院在東南亞整體上的分布如何、發展狀況如何是學者們研究的重點。林華東、吳端陽(2011)指出了東南亞孔院可持續發展問題:從外部看,核心問題還是需求,從內部看,核心問題是孔院的教學模式和辦學經費問題。曾征、楊紅娟(2017)對東南亞地區孔子學院分布及影響因素進行了分析,認為教育基礎是影響孔子學院的關鍵因素,所在國與中國的貿易和旅游需求是主要因素,國家人口數量是次要因素,國家富裕程度對孔子相學院數量影響不顯著。第四,實證研究。除了以上三類的定性研究,還有學者利用相關數據進行了定量研究。謝孟軍(2016)使用雙差分估計方法實證研究了文化輸出和商品輸出的內在聯系,得出了孔子學院促進了我國向“一帶一路”沿線國家的出口。姜慧、張志醒(2018)研究了孔子學院對“一帶一路”沿線國家貿易便利化影響,發現孔子學院可以減少兩國地理或文化距離的負面影響,提高“一帶一路”沿線國家的貿易便利化。

本文以東南亞各國孔子學院作為研究對象,以曾征、楊紅娟的研究為基礎,結合可視化收集了東南亞各國2003-2017年國內生產總值、人口總數、華人比例、高等院校數量、進出口總額、漢語是否進入國民教育體系、政治互信程度等數據進行可視化分析,驗證和補充曾征、楊紅娟二人的結論。本文的預設是:孔子學院分布與首都影響力有關,孔子學院數量與經濟水平、經濟水平、貿易總量、高等學府數量呈正相關系,與華人數量呈負相關關系。漢語是否進入國民教育體系為關鍵性因素。政治互信程度為基礎性因素。

二.東南亞地區孔子學院分布情況及影響因素

(一)“兩密集、兩稀疏”的分布現狀

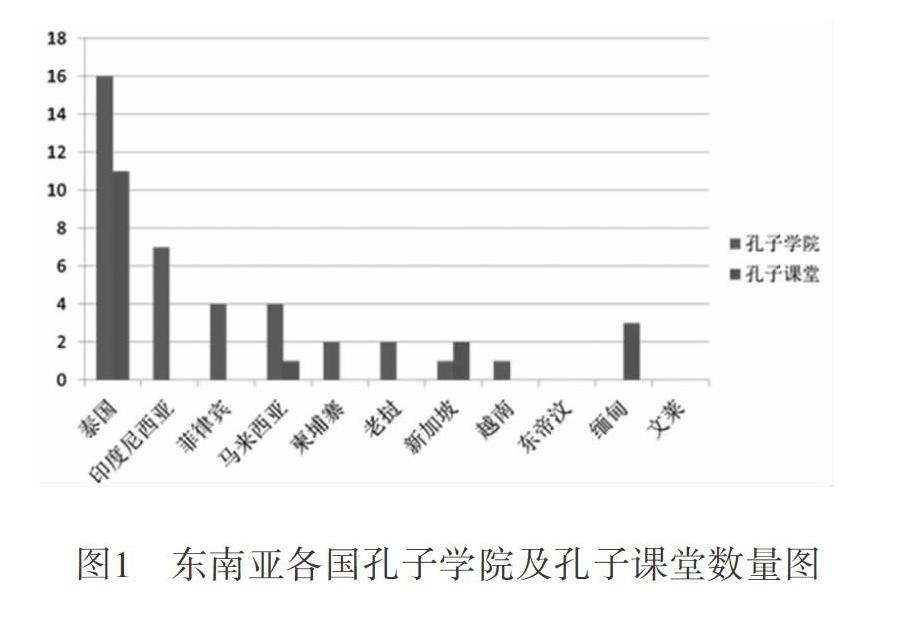

截至2018年,東南亞11個國家中,除東帝汶、文萊外其余9 國都建立了孔子學院或孔子課堂,其中孔子學院37所,孔子課堂17所。東南亞各國孔子學院(課堂)數量相差較大,泰國有27所孔子學院(課堂),數量最多印尼次之,擁有7所,文萊和東帝汶沒有設孔子學院和課堂。緬甸的3所全部是孔子課堂。

從總體上看,中南半島上的孔子學院和課堂比較密集,馬來群島上分布相對稀疏,未呈現出局部密集的情況,印度尼西亞的孔子學院分布最為均衡。孔子學院和課堂集中在各國首都周圍比較密集,其他地區零分布稀疏。以泰國為例,僅曼谷就有6所孔子學院和課堂,接近總數的1/4,菲律賓的4所孔院都在呂宋島大馬尼拉及周邊地區。(圖2中紅色圓點表示孔子學院、紫色小旗表示孔子課堂,黃色五角星表示該國首都。)

(二)“前期快,后期慢”的增長趨勢

2003至2008的五年間,孔子學院和孔子課堂數量實現了從0到15的飛躍,而2008年之后的十年里,孔子學院數量共增長了22所,孔子課堂共增2所。22008年是增速放緩的起點,當年并未新增孔子學院和孔子課堂。2010-2012也是平穩發展階段,兩年期間孔子學院一直保持在25所,孔子課堂增加了1所。2014年后,東南亞地區的孔子學院的增長趨勢略有加快。

(三)東南亞孔子學院分布的影響因素

1.首都影響力

東南亞孔子學院呈“首都密集,其他地區稀疏”的狀態,很大程度上是由于首都的影響力。首都通常是一個國家的中央政府所在地,是政治和經濟活動的中心城市,往往也是人口聚集地,人口基數大學學漢語的需求就可能會比較大,更為重要的是,很多高等學府都在首都地區,而孔子學院大多與高校合作,首先在首都地區設立孔院便水到渠成。正因為首都地區有諸多的優勢,后期孔子學院(課堂)紛紛扎堆,造成了孔子學院集中在首都地區的情況。

2.分布建議

目前東南亞孔子學院分布上最大的問題是恰恰也是“首都集中,其他地區稀疏”。學者賴林東(2018)曾提及菲律賓孔子學院的重復建設現,菲4所孔子學院都在大馬尼拉地區及周邊城市,最遠相距不到100公里,最長車程不超過2小時。泰國曼谷的6所孔子學院和課堂也存在同樣的問題。孔子學院大多從事漢語教學、組織中國文化活動、咨詢等活動,同質化的孔院必然會造成激烈的競爭,而目前孔子學院總部并未推出“退出機制”,除非合同到期后當地機構不愿繼續合作,否則即使當地孔子學院經營慘淡孔子學院總部也是會按照申請給予運營金,這就造成了辦學精力的分散和資源極大的浪費。與首都地區形成對比的是,其他地區的孔子學院數量較少。泰國北部有3所孔子學院,但泰北與中國相鄰,貿易和旅游往來量都很大,漢語學習的需求也比較旺盛,現有的孔院恐不能滿足。解決這一問題,首先要加強各孔院之間的合作。孔子學院總部可考慮成立東南亞孔子學院(課堂)調度中心(賴林東,2017),協調各孔院資源,將教師、教材、文化等資源做一個整體的摸底,了解各個孔院的優勢和需求,互通有無。如孔子學院經常會進行中華文化活動,可能會有民族樂器表演、武術表演等需求,若某一孔院無此類特長的老師,該孔院便可向調度中心提前申請,請調度中心選派武術特長、樂器特長的老師參與此次活動。互相借調可以最大限度地利用現有資源,孔子學院總部只需在某一地區選派幾名有特長的教師即可在調度中心的調配下滿足某些特殊需求。此外,調度中心不僅可以收集各個孔子學院一學年內預計開設課程、一學年計劃開展活動等信息,也可以將這些信息公開,為各個孔子學院提供參考,及時調整計劃,避免鄰近的孔子學院開展類似的課程和活動,造成不必要的競爭。第二,組織東南亞問題和孔子學院問題的專家學者,成為智囊團,為以后孔子學院的布局提供建議。在孔子學院成立初期,我們確實只關注了孔子學院數量的增長,在質量和分布上關注不多。為了孔子學院的健康發展,今后新成立孔子學院之時,最好能有專家學者進行論證把關,結合實際漢語需求、地理位置、影響力、申請機構資質、中外方院長能力等多方面因素考察,慢慢轉變目前分布不均的情況,爭取每設立一所孔院就能發揮其最大的價值。

三.東南亞地區孔子學院數量的影響因素

曾征、楊紅娟認為教育基礎是影響孔院數量的關鍵因素,所在國與中國的貿易和旅游需求是主要因素,國家人口數量是次要因素,國家富裕程度對孔子相學院數量影響不顯著,文化同源性屬于相對影響。

時間較長的一因素,屬于潛移默化的影響,華人比例對孔子學院的影響比較特殊,比例最高和比例最低的國家,孔子學院數量都不多,在一定范圍內的時候需求大。本文參照曾、楊二人選取的考察因素,以各國國內生產總值作為考察經濟裝狀況的指標并追加漢語是否進入國民教育體系這一因素進行考察,以期驗證本文的預設。由于文化同源性屬于長期潛移默化影響,量化特征不明顯,因此本文不予研究。由于2003-2017年中國游客到訪人次數據無法收集到,因此本文這一因素本文也暫不研究。

(一)經濟狀況

國內生產總值(GDP)是指按市場價格計算的一個國家(或地區)所有常住單位在一定時期內生產活動的最終成果,常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。筆者從世界銀行、中華人民共和國國家統計局、中華人民共和國商務部等網站收集了2003至2017年東南亞11國的GDP數據,取均值并與東南亞孔子學院(含孔子課堂,下同)數量進行了對比(圖4),并未發現二者有正相關關系。孔子學院數量前五的國家中,既有GDP均值超過6000億美元的印尼,也有GDP均值不足1000億美元的緬甸。馬來西亞與新加坡的GDP均值幾乎持平,但馬來西亞孔子學院與孔子課堂的數量均高于新加坡。因此,經濟狀況對孔子學院數量多少的影響并不明顯。

(二)人口總數

東南亞國家中,人口總數在1億以上的為印尼(2.62億)和菲律賓(1.06億),泰國、越南、緬甸人口總數在5000萬到1億之間,馬來西亞、新加坡、柬埔寨、老撾、東帝汶、文萊人口總數都在5000萬以下。從理論上說,人口數量越大,漢語的市場應該就越大,孔子學院數量也就越多。將孔子學院數量與人口總數做對比發現,人口數量在1億以上的印尼和菲律賓,孔子學院數量分別為7和4,遠低于人口數量僅為6619萬的泰國的孔院數量。東帝汶和文萊的人口數量極少,分別為129.6萬和42.2萬,有可能對兩國目前未設立孔子學院造成一定影響。3因此,人口總數對孔子學院與課堂數量影響不大,只有人口總數過低時可能會對孔子學院與課堂的有無造成影響,如東帝汶和文萊。

(三)華人比例

東南亞是海外華人分布最集中的地區。第一代華人在東南亞扎根之時,也懷著熱忱之心對自己的子孫進行華文教育。當時的華文教育以南方方言為主的,很多華文學校以閩南話為主要教授語言,當時的華人可以說是漢語在東南亞傳播的主要力量。隨著時代的發展,華人在東南亞的數量越來越多,華人華僑融入當地,成為所在國國民的一份子,他們對學漢語還有多大需求,他們對孔子學院與孔子課堂數量有和影響,我們將所在國華人比例與孔子學院數量做了對比。新加坡華人比例高達74%,但僅有3所孔子學院與孔子課堂,與華人比例僅約為5%的緬甸擁有的孔子學院與課堂數量持平。同是華人比例約為5%的印度尼西亞,孔子學院與孔子課堂數量卻有7所,由此可見華人比例并不是影響孔子學院與孔子課堂的主要因素。4

(四)高等院校數量

目前孔子學院的海外主辦方主要是高等院校,因此,我們估計高等院校的數量必然會影響孔子學院數量,即兩者呈正相關關系,某國高等院校的數量越多,孔子學院與課堂的數量就越多。將兩者的數據繪制成圖進行對比,我們發現,兩者并不是正相關關系。泰國的孔子學院與孔子課堂數量最多,但高等院校的數量卻處在東南亞11國中等的水平。越南的高等院校數量高于泰國,但僅有1所孔子學院。因此,高等院校數量對孔子學院數量影響不大。5

(五)貿易因素

進出口是指國家與國家之間的貿易往來,進為購入,出為外銷,進口和出口的綜合。進出口總額是國家間貿易往來的指標。根據《中國—東盟數據手冊 2017》,取2003指2017年中國與東南亞11國進出口總額的均值,與孔子學院數量進行對比,發現當進出口總額均值低于100億美元時,該國的孔子學院數量一般都偏低,但進出口總額均值越高并不意味著孔子學院數量越多。

(六)漢語是否進入國民教育體系

東南亞各國的華文教育基本都經歷過挫折時期,但隨著中國綜合實力的崛起以及華人社團的努力,很多國家對華文教育的政策都趨于寬松,華文教育也與所在國國民教育漸漸趨于同流,目前東南亞各國的華文教育越來越接近“對外漢語教學”。漢語在所在國的地位,往往會影響漢語的需求,漢語地位越高,學漢語的人就越多,基于“需求——供給”孔子學院的數量可能就越多。筆者以漢語是否進入所在過國民教育體系為指標,主要根據洪柳《“一帶一路”背景下東盟國家漢語教育發展研究》將東南亞國家分為兩類。泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡、越南漢語都已進入國民教育體系,可以作為正式課程開設,柬埔寨、老撾、緬甸、東帝汶、文萊漢語尚未進入國民體系。老撾、文萊、柬埔寨的漢語教育處于發展壯大階段,老撾華人最少,華文教育規模不大,文萊的、柬埔寨的華文學校沒有政府的資金支持,柬埔寨政府不承認華文學校學歷,而緬甸也是是東南亞唯一一個至今尚未承認漢語教學合法地位的國家,漢語教學在政府“睜一只眼,閉一只眼”的默許狀態下生存和發展,缺乏法律和政策保障。將這兩類國家與孔子學院數量進行比對,我們發現進入漢語進入國民教育體系的國家,孔子數量多于未進入的國家,因此漢語是否進入國民教育體系對孔子學院數量有重要影響。

(七)政治互信程度

政治互信是實現合作的基礎和前提,國家間互相信任、友好的關系是各項合作開展的必要條件。為了促進各自多方面發展,國家往往根據自身利益和在國際體系中的位置與其他國家結成戰略伙伴關系。這種關系的內涵大致包括三個方面:是伙伴而非對手,是全局的長期的而非權宜之計,是建設性的而非排他性的。是否建立全面戰略性合作伙伴關系是衡量政治互信的重要指標之一。建立全面戰略性合作伙伴關系的兩國往往會在經濟、政治、文化等領域開展深入合作,因此筆者預估這種關系也會對孔子學院的數量造成影響,二者成正相關關系。根據中華人民共和國外交部網站的資料,東南亞11國中,除東帝汶、文萊外,均與我國建立了全面戰略性合作伙伴關系,而兩國的孔子學院數量均為實現零的突破,但已建立關系的國家孔子學院數量多少不一,可見是否建立全面戰略性合作伙伴關系與某國是否建立孔子學院有很大關系,但與數量多少關系不大。6

四.結論與建議

(一)結論

本文以東南亞各國孔子學院作為研究對象,以曾征、楊紅娟的研究為基礎,收集了東南亞各國 2003-2017年國內生產總值、人口總數、華人比例、高等院校數量、進出口總額、漢語是否進入國民教育體系、政治互信程度等數據進行可視化分析。曾、楊認為教育基礎是影響孔子學院的關鍵因素,所在國與中國的貿易和旅游需求是主要因素,國家人口數量是次要因素,國家富裕程度對孔子相學院數量影響不顯著。本文認為從單一因素來看,國內生產總值、人口總數、華人比例、高等院校數量、進出口總額等因素并為對孔子學院數量產生影響,各國孔子學院的數量與上述因素影響不大。政治互信程度對該國孔院是否有零的突破有影響,對數量多少影響不大。漢語是否進入國民教育體系對孔子學院數量有重要影響。將上述因素結合起來看(圖11),并未發現幾個因素結合導致孔子學院數量多的情況。這說明在孔子學院發展初期,我們成立一所孔子學院基本基于當地申辦機構的申請,并未考慮經濟、人口、政治等因素。

(二)建議

東南亞地區是“一帶一路”倡議實施較為良好的地區,中國與東南亞國家的經濟、貿易、文化交流越來越頻繁,孔子學院的發展也將迎來新階段。目前東南亞已有54所孔子學院與孔子課堂,在新的發展階段,這些孔院要應結合當地情況和孔院實際,發展自己的特色,找準定位,避免同質化發展和競爭。可考慮逐步形成職業、醫療、文化等特色孔院,聚焦受眾,精準傳播。從短期增長空間來看,印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡、越南的漢語都進入了國民教育體,國家政策比較支持,與中國貿易量較大,很可能會產生新的漢語需求,短期內在上述國家成立新孔子學院的可行性較大,阻力較小。但新建孔院應結合已有孔子學院考慮布局、輻射范圍等問題,避免扎堆建設。從長遠發展來看,孔子學院數量提升,還是依賴于國家間的合作。國家間的政治互信是孔子學院是否能夠建立的基本前提。借助“一帶一路”倡議東風,在各國努力爭取有利于漢語的政策,在頂層政策層面為漢語的傳播打通道路。從長遠來看,要提升孔子學院質量需升建立科學的決策體系。首先要對東南亞現存孔院進行進行摸底,搞清現存孔院的優勢與問題,揚長避短。其次要對東南亞各國的漢語需求進行調研,搞清楚當地的真實漢語學習需求有多大、有怎樣的需求,師資力量有多少,是否能滿足當地的學習需求。第三成立東南亞孔子學院(課堂)研究與調度中心,在摸底和調研的基礎上,為東南亞孔子學院的發展提供決策意見,統籌東南亞地區孔子學院,從整體上把握東南亞各國孔院的布局、師資、教材等問題。第四,轉變觀念,需逐步建立“退出機制”,允許經營狀況不理想的孔院申請關閉。在市場化條件下,同一地區的孔院必然會產生競爭,競爭的結果可能是孔院都找到了自己的發展優勢,也可能有一部分孔院在競爭中被淘汰或被其他孔院取代。我們應該允許這部分孔院申請關閉,或者孔子學院總部通過年度考核主動關閉這部分孔院,這也有利于孔子學院在東南亞的均衡分布。

五.結語

東南亞是“一帶一路”倡議實施的重要地區,與中國的經濟、政治、文化等交流愈加密切,孔子學院也借助政策的東風,迎來了新的發展時期。未來東南亞孔子學院可在中國與東盟國家友好往來的基礎上,找準定位、轉變觀念、跨越發展,為中國與東南亞地區的交流與發展搭建更為穩固的橋梁。

參考文獻

[1]曾征,楊紅娟.東南亞地區孔子學院分布及影響因素分析[J].云南師范大學學報(對外漢語教學研究版),2017年5月,第15卷第3期

[2]賴林冬.“一帶一路”背景下孔子學院融入大學發展研究——以菲律賓思索孔子學院為例[J].比較教育研究,2018年第9期,總第344期

[3]吳應輝,楊吉春.泰國漢語快速傳播模式研究[J].世界漢語教學

[4]李啟輝,姜興山.印尼孔子學院工作芻議[J].東南亞研究,2013年第3期

[5]鄧新.孔子學院參與“一帶一路”建設的方法與途徑研究[J].民族教育研究,2016年第4期,第27卷,總第135期

[6]林迎娟.“一帶一路”沿線國家孔子學院發展模式探析[J].未來與發展,2016年第8期

[7]王建勤.“一帶一路”與漢語傳播:歷史思考、現實機遇與戰略規劃[J],語言戰略研究,2016年第2期,總第2期

[8]洪柳.“一帶一路”倡議下廣西高校對東盟國家漢語教育的現狀分析[J],世界教育信息,總第430期,2017年第22期

[9]謝孟軍.文化能否引致出口:“一帶一路”的經驗數據[J],國際貿易問題,2016年第1期

姜慧,張志醒.孔子學院的對“一帶一路”沿線國家貿易便利化影響的實證分析[J],經濟經緯,第35卷第6期,2018年11月

[10]賴林冬.“一帶一路”背景下東盟孔子學院的發展與創新[J].南洋問題研究,2017年第3期,總第171期

注 釋

1.數據來源:國家漢辦網站

2.孔子學院成立時間以國家漢辦網站公布時間為準

3.世界銀行官網

4.數據來源:商務部國際貿易經濟合作研究院,《對外投資合作國別(地區指南)

5.數據來源:中華人民共和國教育部教育涉外監管信息網

6.資料來源:中華人民共和國外交部網站

(作者介紹:陳璐,北京外國語大學漢語國際教育專業博士生,研究方向:漢語國際教育管理)