?稻魚模式下減施氮肥對水稻生長和產量的影響?

?周曉豐 段紅霞 夏桂龍 金健康?

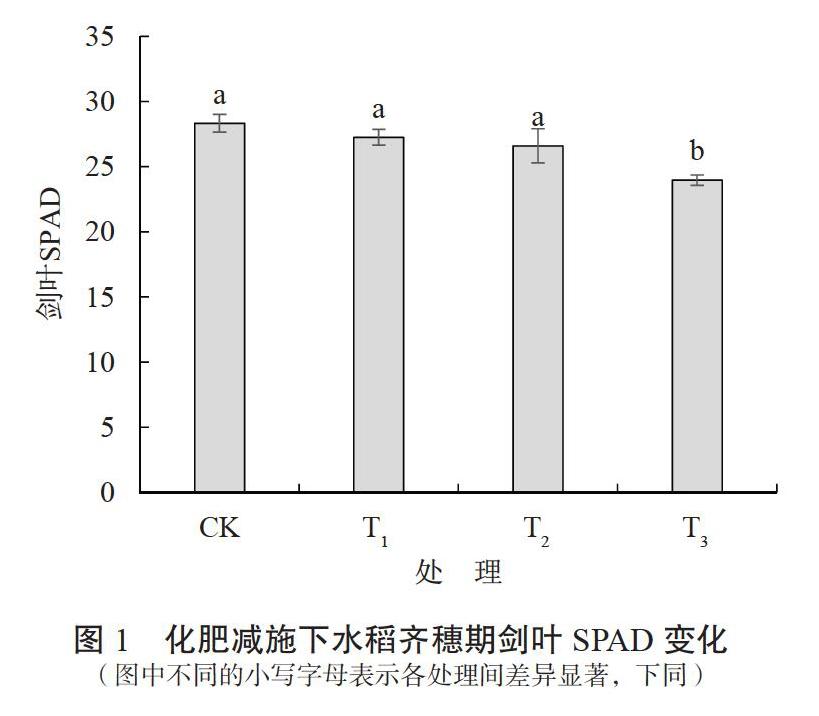

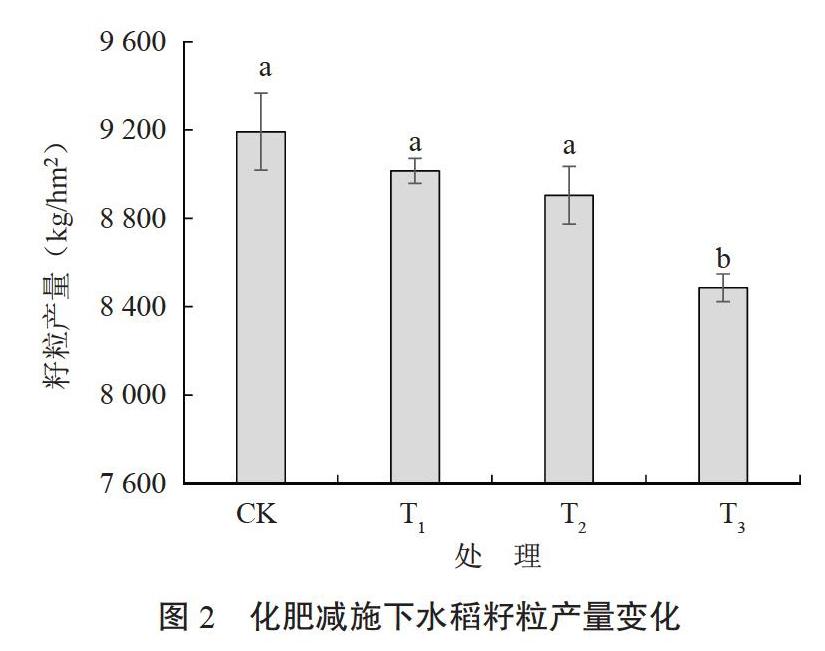

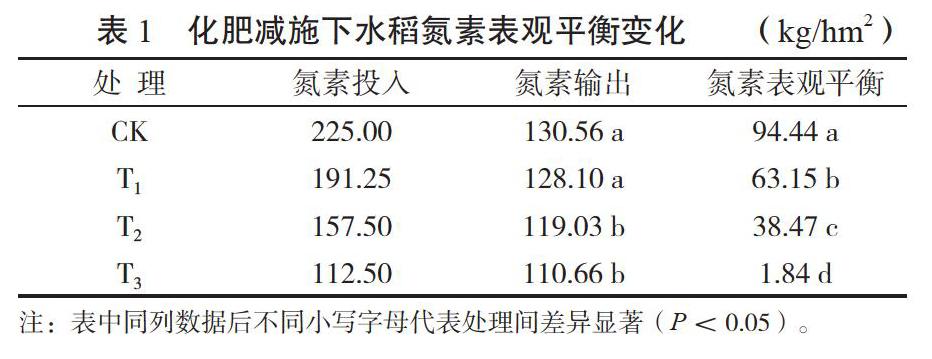

摘 要:為了探明新型稻作模式——稻魚模式下氮肥減施比例,設置常規施肥(CK)、氮肥減少15%(T1)、減少30%(T2)和減少50%(T3)等處理進行田間試驗,分析了水稻齊穗期SPAD、籽粒產量和氮素表觀平衡等指標。結果表明:與CK處理相比,T1和T2處理不會顯著降低劍葉SPAD值和籽粒產量,而T3處理的劍葉SPAD值和籽粒產量則分別比CK處理降低了15.39%和7.69%;雖然各處理的水稻均表現為氮素盈余,但T3處理的氮素盈余最低;進一步結合擬合方程的斜率表明,當氮肥偏生產力每提高1 kg/kg,氮素盈余可以降低2.54 kg/hm2。因此,在稻魚模式下,氮肥減施15%~30%可維持水稻高產,并顯著降低氮素盈余。

關鍵詞:稻魚模式;氮肥減施;水稻產量;氮素表觀平衡

中圖分類號:S143文獻標識碼:A文章編號:1006-060X(2020)05-0040-03

Effects of Reduced Nitrogen Fertilizer Application on Rice Growth and Yield in Rice-Fish Mode

ZHOU Xiao-feng,DUAN Hong-xia,XIA Gui-long,JIN Jian-kang

(Dengjiabu Foundation Seed Station of Jiangxi Province, Yujiang 335200, PRC)

Abstract: In order to clarify the effects of reduction rates of nitrogen fertilizer application in rice-fish culture mode on rice growth and yield, the field experiment was set CK (conventional amount of nitrogen fertilizer: 225 kg/hm2), T1 (nitrogen fertilizer: 191.25 kg/hm2, decreased by 15%), T2 (nitrogen fertilizer: 157.50 kg/hm2, decreased by 30%) and T3 (nitrogen fertilizer: 112.50 kg/hm2, decreased by 50%). Then, the SPAD values (Soil and Plant Analyzer Development) at full heading stage, grain yield, and nitrogen apparent balance of different treatments were analyzed. The results showed that compared with CK, T3 decreased grain yield, and the SPAD value of flag leaf at full heading stage by 7.69% and 15.39%, respectively, T1 and T2 did not reduce significantly. The nitrogen apparent balance among all treatments were surplus, but T3 produced the lowest surplus. Furthermore, the slope of the fitting equation indicated that the apparent nitrogen balance could be decreased by 2.54 kg/hm2 when the nitrogen partial factor productivity was increased by 1 kg/kg. Therefore, in the rice-fish mode, a high yield could be maintained though the nitrogen rate is reduced by 15%-30%, and the nitrogen surplus will be significantly reduced. Meanwhile, improving nitrogen partial factor productivity could help to reduce nitrogen surplus.

Key words: rice-fish mode; reduced nitrogen fertilizer application; rice yield; apparent nitrogen balance

近年來,隨著城鎮化的快速推進,農村大量勞動力向城市轉移,引發傳統農業生產勞動力短缺,加上勞動強度大、稻米價格低等因素,稻作模式效益低下,嚴重制約了傳統農業的發展 [1-2]。因此,為提升傳統稻作模式的經濟效益,保障糧食生產安全,調整和優化稻作模式迫在眉睫。在此背景下,稻田綜合種養模式發展迅速[3-4]。由于稻魚等新型稻作模式中非水稻季的飼料等外源投入和水分管理措施明顯不同于傳統稻作模式[5],其對土壤有機質等肥力指標的影響可能存在較大差異,進而影響水稻季的化肥減施增效策略[6-7]。因此,筆者針對稻魚這一新型稻作模式開展了不同氮肥減施比例的田間試驗,研究稻魚模式下減施氮肥對水稻齊穗期葉綠素、水稻產量和化肥偏生產力的影響,為稻魚模式下的化肥減施增效提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況及供試材料

試驗地位于江西省鷹潭市余江區鄧埠鎮的稻漁綜合種養基地(116°48'47''E、28°13'35''N),地處中亞熱帶,年均氣溫18.1℃,≥10℃積溫6 480℃,年降雨量1 537 mm,年蒸發量1 150 mm,無霜期約為289 d,年日照時數1 950 h。試驗土壤為第四紀紅粘土發育的紅壤性水稻土,供試土壤pH值為5.46,有機質、全氮、全磷和全鉀含量分別為16.22、0.95、1.02和15.41 g/kg,

堿解氮、有效磷和速效鉀含量分別為143.70、10.30和125.10 mg/kg。供試水稻品種為C兩優386,養殖魚類為草魚。供試氮肥為尿素(含N 46.2%),磷肥為鈣鎂磷肥,鉀肥為氯化鉀。

1.2 試驗設計

采用田間微工程方式,在稻田四周開挖養殖溝(寬5 m,深1.2 m),于水稻種植后20 d放養草魚,水稻種植面積比例為60%。養殖飼料主要為菜籽餅,為保障魚類正常生長,田間的水深控制在8~10 cm,稻田灌排分開。

依據氮肥用量設置4個處理,分別為:CK,常規氮肥用量(225 kg/hm2);T1,氮肥減少15%(即施用191.25 kg/hm2);T2,氮肥減少30%(即施用157.50 kg/hm2);T3,氮肥減少50%(即施用112.50 kg/hm2)。每個處理3次重復,共12個小區,小區面積100 m2。其中,60%的氮肥做基肥在水稻種植前施用,40%的氮肥在移栽后15 d作為追肥施用。

除了氮肥之外,每個小區的磷肥和鉀肥用量均相同,其中P2O5用量為90 kg/hm2,全部做基肥一次性施用;K2O用量為135 kg/hm2,50%做基肥施用,另外50%在開花前做追肥施用。水稻于2018年6月12日拋秧,種植密度約1.5萬株/667m2。

1.3 測定指標及數據分析

在水稻齊穗期用SPAD儀測定頂部綠葉的SPAD值,用SPAD值表征葉片的葉綠素含量。

水稻季測定水稻產量,并采集籽粒樣品,研磨過篩后采用半自動凱氏定氮儀測定籽粒含氮量[8],并根據籽粒氮素累積量與氮肥用量的比值得到氮肥偏生產力,根據氮素投入與輸出計算氮素表觀平衡[9]。

所有數據均采用Excel 2010和SPSS 18.0軟件進行整理和分析。

2 結果與分析

2.1 化肥減施對稻魚模式水稻齊穗期SPAD值的影響

在稻魚模式下,化肥減施可以在一定程度上降低水稻齊穗期的劍葉SPAD值(圖1)。但是,與常規施肥處理(CK)相比,氮肥減少15%和30%處理(T1和T2)不會顯著降低劍葉的SPAD值。而氮肥減少50%處理(T3)的劍葉的SPAD值則比CK處理降低了15.39%。

2.2 化肥減施對稻魚模式水稻產量的影響

在稻魚模式下,化肥減施降低了水稻的籽粒產量(圖2)。其中T3處理的籽粒產量最低,比CK處理降低了7.69%。同時,與CK處理相比,T1和T2處理的籽粒產量雖然略有降低,但差異不顯著。

2.3 化肥減施對稻魚模式水稻氮素表觀平衡和偏生產力的影響

由表1可知,化肥減施比例可以顯著影響氮素表觀平衡,各處理的水稻均表現為氮素盈余。與CK處理相比,T1、T2和T3處理的氮素表觀平衡分別降低了33.13%、59.26%和98.05%。其中,氮肥減施比例越高,氮素表觀平衡越低。進一步結合相關關系發現(圖3),氮肥偏生產力與表觀平衡的相關關系可以用線性方程進行擬合(R2=0.958 7,P<0.01),由擬合方程的斜率表明,當氮肥偏生產力每提高1 kg/kg,氮素表觀平衡可以降低2.54 kg/hm2。這充分說明提高氮肥偏生產力可以顯著降低氮素盈余量。

3 討論與結論

稻田綜合種養是近年來發展迅速的新型稻作模式,其主要包括稻魚、稻蝦和稻鱉等,由于附加值較高,深受廣大稻農的歡迎[3-5]。但是,由于稻魚等綜合種養模式有一定的水體面積,且大量的飼料投入和較長的淹水期等均導致其稻田環境與傳統的稻作模式差異較大[4-5]。再加上稻農過度依賴水產收益,忽略了對水稻生產的管理,從而導致稻魚模式中水稻的生產管理較為粗放,稻谷產量不高[6-7]。因此,以化肥減施增效為目標開展稻魚等綜合種養模式下水稻施肥技術研究具有重要現實意義。試驗結果表明,在常規施氮量基礎上,減施15%~30%的氮肥不會顯著降低稻魚模式中水稻齊穗期劍葉的SPAD值和水稻籽粒產量,這與他人的研究結果相似[6-7]。這一方面與土壤基礎肥力較高有關[10-11],另一方面則與稻魚模式中投入的飼料有關。但是,當氮肥減少50%時,水稻齊穗期劍葉的SPAD值和產量顯著降低。這說明稻魚模式下合理的化肥減施比例為15%~30%。由于土壤類型和水產養殖管理水平不一[12-13],具體的氮肥減施比例還有待進一步研究。

試驗結果還表明,稻魚種養模式下各處理的氮素表觀平衡均為正值,即氮素均有盈余,而提高氮肥減施比例有利于降低氮素盈余量,避免資源浪費。同時,擬合方程表明,提高氮肥偏生產力也可以顯著降低氮素盈余。這充分說明化肥減施有利于規避稻田氮素污染風險。但是,由于稻魚模式中水體的氮素含量也會顯著影響土壤氮素表觀平衡[14-15]。因此,關于稻魚模式的水體氮素流失還有待深入研究。

參考文獻:

[1] 朱德峰,張玉屏,陳惠哲,等. 我國稻作技術轉型與發展[J]. 中國稻米,2019,25(3):1-5.

[2] 肖國櫻,肖友倫,李錦江,等. 高效是當前水稻育種的主導目標[J]. 中國水稻科學,2019,33(4):287-292.

[3] 嚴桂珠,孫 飛. 稻田綜合種養技術模式及效益分析[J]. 中國稻米,2018,24(1):83-86.

[4] 程建平,汪本福,張枝盛,等. 湖北省稻田綜合種養現狀和技術創新與產業化發展思考[J]. 湖北農業科學,2017,56(22):4217-4220.

[5] 隆斌慶,陳 燦,黃 璜,等. 稻田生態種養的發展現狀與前景分析[J]. 作物研究,2017,31(6):607-612.

[6] 懷 燕,王岳鈞,陳葉平,等. 稻田綜合種養模式的化肥減量效應分析[J]. 中國稻米,2018,24(5):30-34.

[7] 陳文輝,彭 亮,劉瑩瑩,等. 江漢平原稻蝦綜合種養模式經濟效益和生態效益分析[J]. 湖北農業科學,2019,58(14):160-166.

[8] 魯如坤. 土壤農業化學分析方法[M]. 北京:國農業科技出版社,2000.

[9] 柳開樓,李大明,胡志華,等.養分專家系統在雙季稻中的應用和評價[J]. 中國土壤與肥料,2019(1):184-189.

[10] 孫 波,陸雅海,張旭東,等. 耕地地力對化肥養分利用的影響機制及其調控研究進展[J]. 土壤,2017,49(2):209-216.

[11] 柳開樓,李大明,余喜初,等. 基于養分專家系統評估雙季稻區的氮肥減施潛力[J]. 中國稻米,2019,25(3):44-48.

[12] 周錫躍,楊 通,劉耀斌,等. 不同類型池塘種稻模式下的稻米安全和經濟效益研究[J]. 中國稻米,2019,25(6):20-23.

[13] 佀國涵,彭成林,徐祥玉,等. 稻–蝦共作模式對澇漬稻田土壤微生物群落多樣性及土壤肥力的影響[J]. 土壤,2016,48(3):503-509.

[14] 李成芳,曹湊貴,汪金平,等. 稻鴨、稻魚共作生態系統中稻田田面水的N素動態變化及淋溶損失[J]. 環境科學學報,2008,28(10):2125-2132.

[15] 劉某承,張 丹,李文華. 稻田養魚與常規稻田耕作模式的綜合效益比較研究——以浙江省青田縣為例[J]. 中國生態農業學報,2010,18(1):164-169.

(責任編輯:肖彥資)

收稿日期:2020-02-23

基金項目:江西省自然科學基金(20192BAB203022)

作者簡介:周曉豐(1979—),女,江西余江縣人,助理農藝師,主要從事水稻栽培技術研究。

通信作者:夏桂龍