產業政策如何通過融資渠道影響中小文化企業績效

蔡呈佳

摘 要:以上海市中小文化企業為研究對象,分析供給型、需求型、環境型三種不同類型的產業政策是否會通過融資渠道間接對中小文化企業的績效產生影響,并進一步分析產生影響的作用機理。分析發現,積極實施三種不同類型的產業政策目前都對文化產業績效產生正面影響,且供給型政策、需求型政策可以通過刺激直接股權融資進一步提升企業績效。但供給型政策通過以銀行貸款為代表的間接融資渠道可能會削弱企業績效,且作用的機理可能是原有的供給型政策中的補貼等政府行為已經對企業績效產生了削弱作用,而間接融資渠道進一步放大了這個效果。

關鍵詞:隨機前沿模型;產業政策;文化產業;中小企業

Abstract:This paper takes small-medium cultural enterprises in Shanghai as the research object, and analyzes whether the three different types of industrial policies which are supply-based, demand-based and environment-based will indirectly affect the performance of small-medium cultural enterprises through financing channels. And further analyze the Mechanism of the impact. The analysis found that three different types of industrial policies have a positive impact on cultural industry performance, and supply-based policies and demand-based policies can further enhance corporate performance through direct financing channel. However, supply-based policies may weaken corporate performance through indirect financing channels which can be represented by loans, and the mechanism of action may be that government actions such as subsidies in the supply-based policies have weakened corporate performance, while indirect financing channel further magnifies this effect.

Key words:stochastic frontier analysis; industrial policy; cultural industries; small-medium cultural

1 問題提出

現有研究對產業政策問題進行了一定探析,對于調整完善政策具有重要意義,但仍有不少問題有待解決。一方面因為數據的可獲得性,目前研究更多專注于數據豐富的上市公司,忽略了產業中發揮重要作用的中小企業;另一方面從作用路徑角度看,產業政策本身會通過增加供給、增強需求等方式對產業發展產生直接的影響,但同時產業政策還可能會對整體金融環境產生作用,進而間接影響產業發展。原有文獻主要從政策本身出發研究產業政策的直接影響,忽略了其他間接效應,沒有將產業政策的實施與融資渠道結合考慮,本文將從產業政策對融資渠道的影響角度進行分析,著重考量中小文化企業,以上海市2008—2013年中小文化企業的數據為樣本,研究識別不同類型的產業政策如何通過不同融資渠道對文化企業績效產生影響,以及產業政策能否有效幫助構建一個更加完善的金融扶持體系。

2 政策識別與評估

按照Rothwell和Zegveld(1985)對政策的分類原則,本文將產業政策分為供給型、需求型和環境型,并結合不同作用路徑探究不同政策實施的影響差異。

供給型政策:其核心作用在于直接改善相關要素的供給,主要包括人才培養、資金支持、技術支持與公共服務等多個方面,其中以企業補貼為代表的資金支持占比最大,遠遠超過其他幾項。

需求型政策:旨在引導需求,減少新產品在市場上的不確定性,主要通過政府采購、用戶補貼、價格指導和應用示范等政策措施來實施,目的是通過需求側的拉動刺激企業進行創新與生產,間接推動產業健康發展。需求型政策中用戶補貼占比較大,但其補貼對象主要指向消費者而非生產者,通過提高消費購買意愿與能力,促進產品推廣與市場擴大,促進國內消費,甚至在短期內還能有效帶動供給端的發展,間接影響企業的全要素生產率。

環境型政策:代表提升交易流程,加快資金流、信息流、勞動流、物流的效率的政策。進一步細化,環境型政策反映簡化交易流程、提高信息透明度、交易信任度等方面的政府行為。

通過政府官網、清華大學公共管理學院政府文獻信息系統等途徑,我們對2008年1月1日至2013年1月1日政府頒布的覆蓋上海市文化產業發展有關的金融政策進行梳理,共得到181項政策文本。通過語義言辭對其進行分類,得到81項供給型政策、60項需求型政策、40項環境型政策。

由于政策的頒布主體、法律效力不同,政策效力也存在顯著差異。為了綜合反映政策文本的綜合作用,需要將政策效力考慮進去,為此需要構造權重系數。現有研究中,彭紀生等(2008)對政策權重系數做了相對系統的闡述。 為了盡量使用客觀的政策權重系數,同時為了方便與現有研究進行對比,本文直接采用彭紀生等(2008)構造的權重系數,即全國人民代表大會及其常務委員會頒布的法律,其權重系數為5分,國務院有關條例、部委部令等權重系數為4分,國務院有關暫行條例、部委有關條例、規定等權重系數為3分,部委有關意見、辦法、暫行規定等權重系數為2分,通知、公告與規劃等權重系數為1分。由此計算當前利好政策的得分,并進一步對得分做指數處理,作為當前政策影響力的衡量指標。

3 變量與模型設計

本文研究產業政策對金融扶持體系的影響,核心需要構建代表不同融資渠道運營情況的變量。首先我們將融資渠道劃分為間接融資渠道和直接融資渠道,間接融資渠道主要是以銀行貸款為代表的債券融資,直接融資渠道主要是以風險投資為代表的股權融資。依據Criscolo(2016)采用的方法,利用不同融資渠道產生的融資額占總體的比例來代表不同融資渠道的運行情況,我們構建兩個不同渠道的效率評估的變量:

進一步篩選出數據庫中的中小文化企業進行分析,以2011年9月工業和信息化部、國家統計局、國家發展改革委、財政部聯合發布的《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》(工信部聯企業〔2011〕300號)為標準劃分企業規模:

大型:從業人員≥300人

中型:300人>從業人員≥100人

小型:100人>從業人員

對2008—2013年的數據進行整理,上海市各年不同規模文化企業數據見表1,本文抽取小型企業進行研究。

模型中構建直接融資指數、間接融資指數與各類型的產業政策的交互項,通過交互項的系數表示產業政策通過融資環境的變化來影響企業績效的程度。

4 基礎結果分析

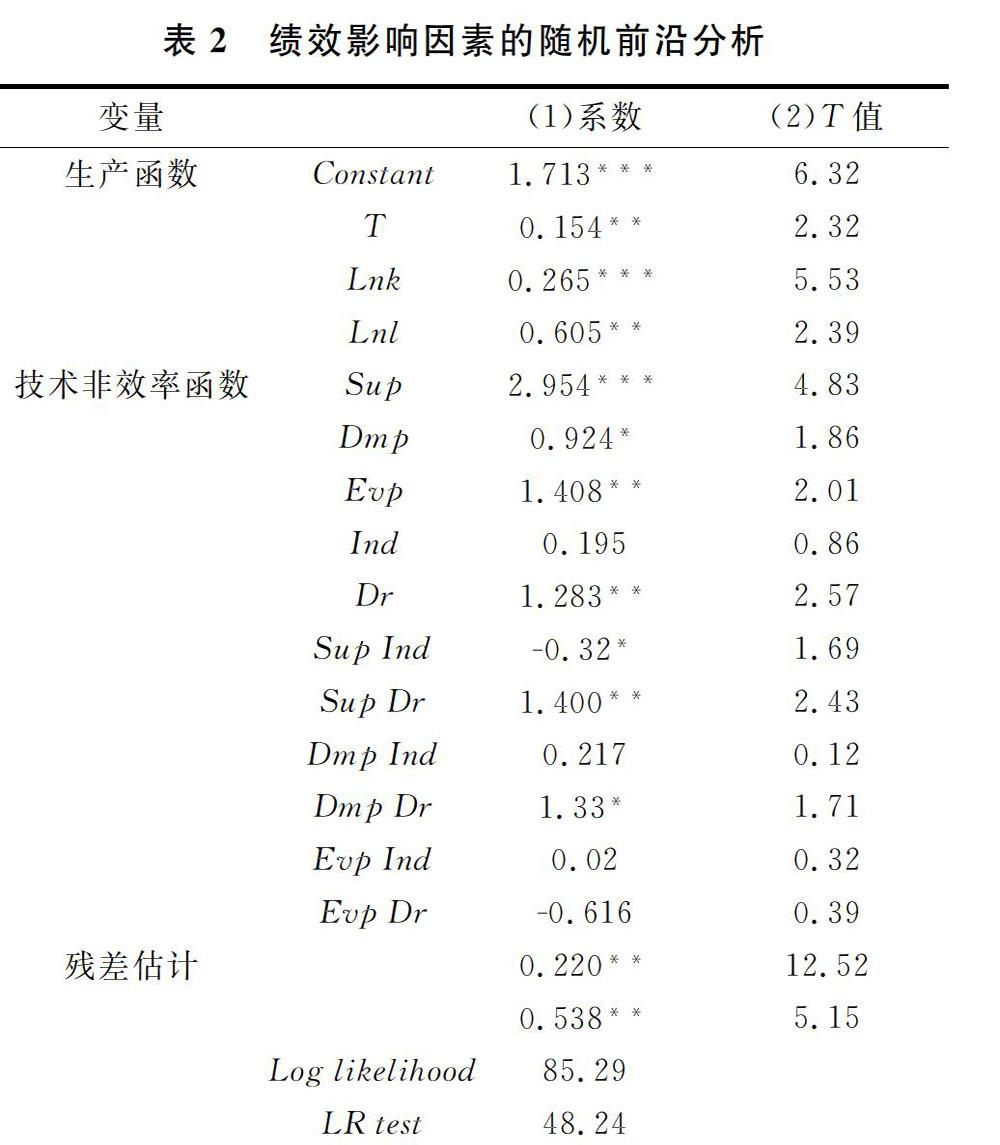

從表2中針對技術非效率函數的分析結果可看出,供給型政策、需求型政策、環境型政策都對文化產業有顯著的正面影響,其中供給型政策對整體績效的提升尤為顯著,環境型政策的影響程度其次,需求型政策的影響系數最小,這與當下的市場環境相符。人民群眾對于文化娛樂的訴求逐步增強,但產業鏈條中人才、資金的供給還相對薄弱,有效的供給型政策會對產業效率帶來較大的提升。

融資渠道指數的系數中,直接融資對文化企業績效可以產生顯著的正面影響,而間接融資對績效的影響并不顯著。進一步觀察產業政策與不同融資渠道效率的交互項可發現,直接融資方面,供給型政策與需求型政策的影響都比較顯著,可以較好地提高企業績效水平。需求和環境型產業政策對間接金融渠道的改善并不顯著,供給型政策對間接融資甚至產生了比較顯著的負面效應。

5 進一步分析可能的作用路徑

根據以上的交互項研究結果,進一步推測可能的作用機理。

直接融資渠道有更強的市場化屬性,以風險投資為代表的股權投資機構擅長通過市場化的分析找到效率最高的企業并給予投資,在一定程度上引導了資源配置向效率最高的細分方向和企業,供給型政策與需求型政策可以顯著增強股權投資機構在文化產業中的活躍程度,進而提升全行業的技術效率,可能的作用方式如下:

1.政策提升了股權投資企業對文化產業的信心和獲利預期,引導更多更優質的投資機構參與其中,優質的投資機構帶來更優質的人才和資源,幫助提升產業效率。

2.股權投資機構通過市場化的判斷,樹立了行業優質企業的標桿,引導行業資源合理配置,流向最優質的企業。

3.股權投資機構更多注重長期更高額的收益,愿意承擔一定風險,會引導企業更注重效率提升而非短期利潤,進而提升行業效率。

相對反常的數據結果反映了供給型政策通過間接融資渠道會降低企業的效率,產生這種現象的原因或許是由于供給型政策最常見的代表是補貼,在補貼收入過高時,企業更有興趣進行“尋補貼”投資,而不是將資源用于生產性投資中,而同時有高額補貼的企業在以銀行為主的間接融資渠道眼中是具有政府背書的“穩健資產”,可能更容易獲得銀行的貸款融資,引導資源配置進一步失衡,走向不合理的方向。資源配置方式如果導致企業產生補貼依賴癥,或者政策的配置方式是非維持(或促進)競爭性的,那么產業政策將會抑制企業績效的發展。

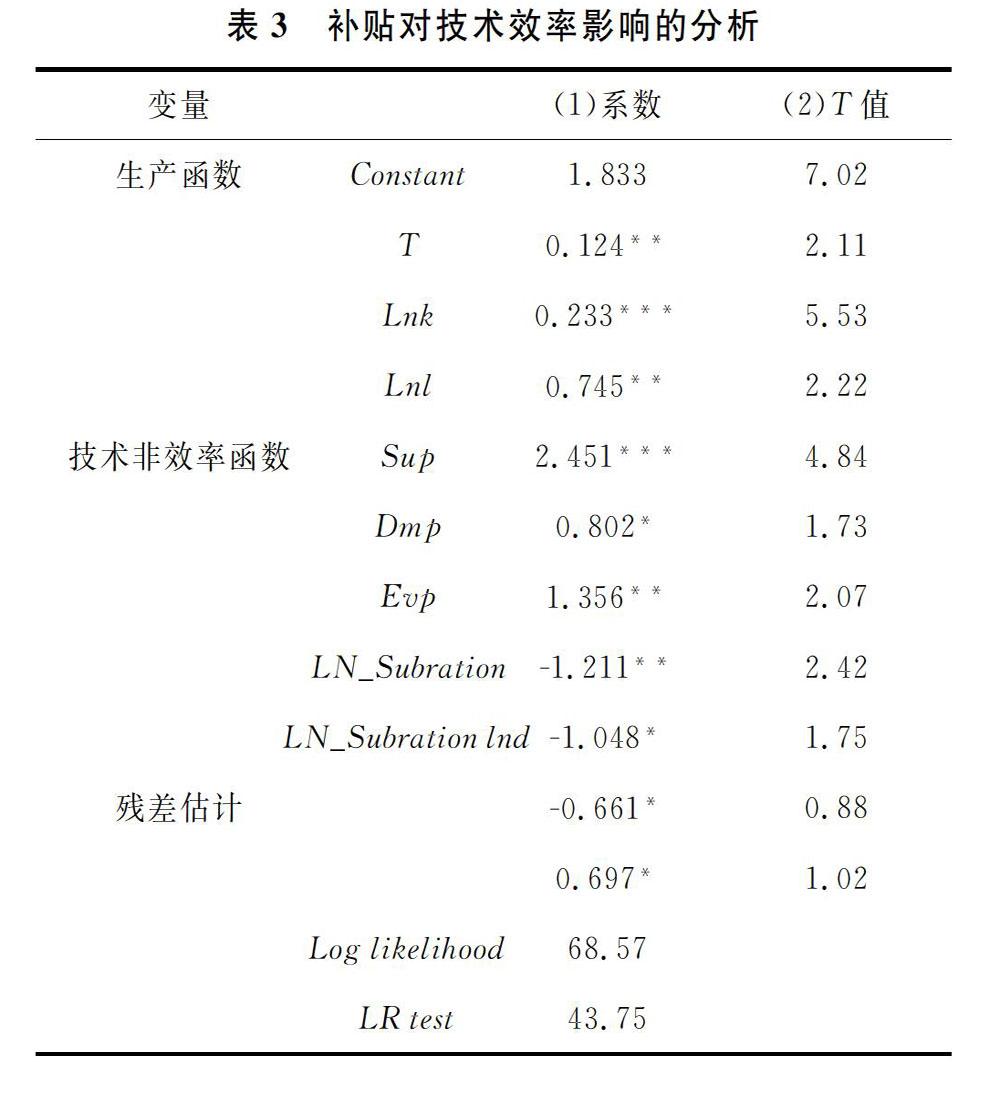

為了驗證這一假設,進一步構造補貼對技術效率影響程度的分析,首先構造參數LN_Subration。LN_Subration是先求得補貼占企業投資與補貼之和的比例再對其求對數的結果,由此在原有技術非效率函數基礎上構造LN_Subration與間接融資的交互項如下:

回歸結果(表3)顯示,代表補貼規模的參數LN_sbration對應的系數為負,且T值顯著,由此說明在當前環境下,補貼對實際效率的負面效應是存在的,補貼在一定程度上引發了資源的無效配置。進一步再看LN_subration與間接融資的交互項,系數同樣為負數,且T值說明該系數為顯著的,可以看出在當前市場環境下,政府補貼通過間接融資渠道會產生較為顯著的負面效應,由此印證了之前所述的假設,即一定條件下,政府過量的補貼政策通過間接融資渠道可能會產生一定的放大效應,進一步擴大了過量補貼政策帶來績效損失。

補貼政策作為供給型政策中的重要組成部分,其造成的政策失靈可能正是導致前文分析結果中供給型政策通過間接融資對企業績效產生負面影響的重要原因。

6 總結和建議

產業政策和金融政策在現代產業發展中發揮了不可忽視的作用,但對兩者結合進行的分析仍然較為少見。本文著重研究了政策如何通過對金融體系產生作用,進而間接影響產業發展。具體而言,本文對近年來中國中央及地方層面出臺的相關文化產業政策進行了收集與整理,并按照供給型、需求型和環境型進行基本分類,結合政策權重系數以區分不同政策的效力差異,進而運用產業政策指數,探析了不同類型政策對文化企業(產業)發展績效的影響。研究策略上,本文從直接融資和間接融資兩種不同的融資渠道入手,集中探析了中國不同產業政策、不同政策影響路徑對文化企業績效的影響。研究發現,金融體系對于產業政策的放大效應是存在的,供給型政策和需求型政策對直接融資可以產生顯著的促進作用,而以補貼為代表的供給型政策若實施不當,不僅自身會對績效產生直接的負面影響,同時可能通過間接融資渠道產生進一步的放大作用。基于研究結果,我們對政府研究制定文化產業扶持政策提出以下建議:

1. 加強對以股權投資為代表的直接融資的重視程度,給予股權投資更好的市場環境,完善股權投資的保障措施,促進其更好地發揮市場屬性,引導資源進行更有效的配置。

2. 實施強有力的供給型政策和需求型政策可以形成良好的政策環境,給予市場化的股權投資機構以指引,明確市場發展方向和行業前景,引導股權融資機構積極參與文創行業發展。

3. 謹慎使用補貼政策,一定程度的小額補貼可以引導更多企業參與其中,提升行業活躍度,但過高的補貼則會引起政策失靈,政策失靈還可能會通過各種融資渠道進一步放大,引導產業資源高度錯配,降低產業效率。政府在發展文化產業時應審慎評估補貼政策帶來的后果,以免帶來扭曲行為、產生政策偏差。

參考文獻:

[1] 趙彥云,余毅,馬文濤.中國文化產業競爭力評價和分析[J].中國人民大學學報,2006(4):72-82.

[2] 劉軍,徐康寧.產業聚集、經濟增長與地區差距——基于中國省級面板數據的實證研究[J].中國軟科學,2010(7):91-102.

[3] 王學軍.甘肅省文化產業發展績效綜合評價研究[J].中國文化產業評論,2015,21(1):222-231.

[4] 趙陽,魏建.我國區域文化產業技術效率研究——基于隨機前沿分析模型的視角[J].財經問題研究,2015(1):30-36.

[5] 胡楚楚. 考慮決策單元異質性特征的我國文化上市企業經營績效評價[D].合肥:合肥工業大學,2018.

[6] 謝倫燦.文化產業融資的現狀透視及對策分析[J].同濟大學學報(社會科學版),2010,21(5):40-44.

[7] 吳鶴,于曉紅,徐芳奕.解決我國文化產業融資難問題的策略[J].經濟縱橫,2013(1):105-107.

[8] 于孝建,任兆璋.我國文化產業金融創新方式分析[J].上海金融,2011(6):105-108.

[9] 厲無畏.創意產業與經濟發展方式轉變[J].社會科學研究,2012(6):1-5.

[10] 李華成.歐美文化產業投融資制度及其對我國的啟示[J].科技進步與對策,2012,29(7):107-112.

[11] 魏鵬舉.我國文化產業的融資環境與模式分析[J].同濟大學學報(社會科學版),2010,21(5):45-51.

[12] 高淑玲,安定明.基于全球視角下的文化產業投融資模式比較[J].經濟導刊,2012(3):90-91.

[13] ROTHWELL R,ZEGVELD W.Reindustrialization and technology[M].New York:ME Sharpe,1985.

[14] 彭紀生,仲為國,孫文祥.政策測量·政策協同演變與經濟績效:基于創新政策的實證研究[J].管理世界,2008b(9):25-36.

[15] CRISCUOLO C,MARTIN R,OVERMAN H,et al.The causal effects of an industrial policy[R].CEP Discussion Paper No.1113,2016.

[16] GWARTNEY J, LAWSON R, HOLCOMBE R.1998, The size and functions of government and economic growth, Joint Economic Committee.

[17] 韓超,孫曉琳,肖興志.產業政策實施下的補貼與投資行為:不同類型政策是否存在影響差異?[J].經濟科學,2016(4):30-42.

[18] 宋凌云,王賢彬.重點產業政策?資源重置與產業生產率[J].管理世界,2013(12):63-77.

[19] 余東華,呂逸楠.政府不當干預與戰略性新興產業產能過剩——以中國光伏產業為例[J].中國工業經濟,2015(10):53-68.

[20] 韓超,肖興志,李姝.產業政策如何影響企業績效:不同政策與作用路徑是否存在影響差異? [J]. 財經研究, 2017(1).

[21] AGHION P, CAI J, DEWATRIPONT M, et al. Industrial policy and competition[J].American Economic Journal:Macroeconomics,2015,7(4):1-32.