農村公共服務滿意度與社區人際信任

文華

摘? ?要:農村社區的人際信任是農村基層黨組織組織力建設的重要內容。本文基于最新的中國綜合社會調查數據,將人際信任度分為鄰居信任度與同村信任度兩個方面,采用有序Logit分層回歸模型研究了農村社區的公共服務滿意度對人際信任度的影響,并對研究結果進行了穩健性檢驗。研究結果表明,教育、住房、勞動就業、低保殘災、文化體育公共服務滿意度對鄰居信任度有顯著促進作用,勞動就業、低保殘災、文化體育、基礎設施公共服務滿意度對同村信任度有顯著促進作用,因此農村社區的勞動就業、低保殘災、文化體育公共服務滿意度對人際信任度有顯著促進作用。據此當前農村基層黨組織組織力建設的重要著力點,應該是側重性提供勞動就業、低保殘災、文化體育公共服務,這是對農村基層黨組織組織力研究的進一步發現和拓展。

關鍵詞:農村社區;公共服務;人際信任;組織能力;基層黨組織

中圖分類號:F323.89 文獻標志碼:A 文章編號:1008-2697(2020)03-0046-10

中央關于鄉村振興戰略的系列文件提出,要抓黨建促鄉村振興,突出政治功能提升組織力,把農村基層黨組織建設成為堅強的戰斗堡壘。根據最新的第三次農業普查數據,2016年全國農業生產經營人員31422萬人[1],這個龐大的群體是鄉村振興的關鍵人力資本。基層黨組織的組織力,主要指基層黨組織為完成其承擔的職責任務、實現黨組織的工作目標而凝聚動員基層社會各方面力量的能力,群眾凝聚力是組織力的重要內容[2]。人際信任是社會最主要的凝聚力,離開了人們之間的一般信任,社會自身將變成一盤散沙[3]。因此,我們認為農村社區的人際信任是農村基層黨組織組織力建設的重要內容,對農村社區的人際信任問題進行研究具有重要的現實價值。

一、文獻綜述

較早對信任問題給予理論考察的是德國社會學家Simmel,他在1900年的《貨幣哲學》一書中,認為社會信任是介于知與不知之間的一種積極情感狀態,是社會最主要的凝聚力,離開了人們之間的一般信任,社會自身將變成一盤散沙,因為幾乎很少有什么關系能夠建立在對他人確定的認知上[4]。后續理論研究者幾乎都沿襲了西美爾的核心思想,比如Luhmaan將信任分為人際信任和制度信任,認為人際信任是基于對日常生活世界熟悉程度的信任,也是一種風險投資,所以需要制度信任進行保障[5],Lewis將人際信任分為情感層面與認知層面,認為人際信任是對社會秩序的深層假設,而假設總是基于部分已知事實的積極冒險[6]。

一些學者對人際信任的現實問題進行了研究。Nunn對跨大西洋和印度洋奴隸貿易如何影響今天的非洲人際信任問題做了非常經典的研究,發現奴隸貿易中祖先遭到嚴重襲擊的個人今天不那么信任人,奴隸貿易對人際信任的這個影響主要是通過個人內在因素,如文化規范、信仰和價值觀等產生[7]。Ross研究了社區居民的鄰里信任問題,發現不信任在資源稀缺和暴力威脅的地區更為嚴重,由資源稀缺和威脅導致的居民無力感在社區中非常普遍,這會一步放大鄰里關系混亂對人際不信任的影響[8]。李潔瑾基于中國農村調查數據庫,研究了農村的異質性要素對人際信任的影響,發現教育異質性會顯著地削弱人際信任,而職業異質性會增加人際信任,收入差距會減少人際信任[9]。王麗娟基于農村個案,研究了農村變遷因素對人際信任的影響,發現農村人口流出、農村勞作減少,農村房屋拆遷、農村網絡使用都會對農村社區的鄰里信任帶來負面影響[10]。謝治菊針對國內部分村莊的研究,發現農村公共服務的低保制度在提高低保戶對基層政府信任的同時卻削弱了非低保戶對基層政府的信任,農村低保制度增進的只是低保戶對政府的信任[11]。劉澈元研究了泛北部灣中國區域農村居民社會信任水平的影響因素,發現個人因素方面如男性因素、受教育年限增加、生活幸福感增加、收入滿意度增加都會顯著地提高居民的社會信任水平,社會因素方面如對政府的信任、對社會公平的同意程度會顯著提高社會信任水平[12]。余泓波研究了江西40村2002—2015年農民人際信任變遷及影響因素,發現十余年的變遷呈現“U型變化、波動提升”的整體態勢,這個趨勢主要受制度環境及傳統文化影響較大[13]。

基于文獻綜述,我們發現國內當前農村人際信任研究文獻存在的主要問題是:實證文獻不多,調查樣本較少,也沒有將農村公共服務滿意度這個重要變量系統性的納入到人際信任分析。在農村基層黨組織組織力建設研究方面,當前更幾乎都是思辨性體會式研究,極度缺乏深入的實證分析,限于篇幅不再贅述文獻。所以本文采用國內現有最新數據庫的大樣本數據,力求對農村人際信任問題作出拓展性研究,以服務于農村基層黨組織組織力建設。

二、研究實施

(一)數據來源

本文不采用個人經驗感受為主的心得體會式思辨研究方式,而采用基于數據分析的實證研究,具體采用最新的中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,CGSS)2015年的數據進行研究。中國人民大學中國調查與數據中心負責執行的中國綜合社會調查始于2003年,是我國最早的全國性、綜合性、連續性學術調查項目,每年都采用分層抽樣入戶調查的方式,系統全面的收集中國社會多個層次的數據以總結社會變遷的趨勢,目前已成為研究中國社會最主要的數據來源,由于其數據采集科學、管理規范并且樣本量大,因此在國內得到廣泛使用并取得了許多重要成果。CGSS迄今的最新數據只開放了2015年度的調查數據,由于人際信任是個長期形成的過程具有一定的時滯性,國內亦有學者在新近發表的文章中使用更早的數據進行人際信任問題研究[14],所以綜合這些情況本文采用此年度數據進行研究是比較合理的。CGSS2015數據共有10968個有效樣本,覆蓋28個省直轄市自治區的478個村居。

本文研究的焦點是農村社區公共服務滿意度如何影響人際信任,因此我們只能從CGSS2015數據中篩選出農村樣本進行研究,篩選標準是本人及配偶皆一直是農業戶口并從事農業生產,這樣能更好的保證農村樣本特色。由于公共服務滿意度以及人際信任度都具有一定程度的主觀心理感受性,如何才能保證比較穩定的心理感受?篩選標準是年齡標準,我們認為達到一定年齡的群體就會有一定的人生經歷,心理狀態就會更趨成熟也更加穩定,因此選取25-70歲階段的農村群體樣本進行研究。同時,由于各個變量的樣本數量有所差異,缺失值數量也不一樣,而研究應該盡力確保各變量的樣本數量一致,以避免樣本選擇偏差對研究結果的影響,因此為確保各變量樣本數量的一致,本文最終保留有效基礎樣本或觀測值1160個,覆蓋26個省直轄市自治區的部分農村。在做各種不同的分析時,樣本數量或觀測值有時必然會有所差異,但都盡量將變化幅度控制在非常有限的范圍內,并將變化情況在文中報告。數據處理采用Stata14.0軟件進行輔助分析。

(二)變量定義

1. 因變量

鄰居信任度。CGSS2015數據題項“在不直接涉及金錢利益的一般社會交往/接觸中的信任度——近(鄰)居”,選項是1-5分賦值,本文以此測量農村社區的鄰居信任度。

同村信任度。CGSS2015數據題項“在不直接涉及金錢利益的一般社會交往/接觸中的信任度——鄰居以外的同村居民”,選項是1-5分賦值,本文以此測量農村社區的同村信任度。

總體信任度。通過對兩個題項做旋轉因子分析后發現,兩個題項能自動收斂成為一個因子,表明這兩個題項都承載有人際信任度的共同因素,兩個題項及其內容設計是比較科學合理的。據此,本文將鄰居信任度與同村信任度加總后求平均值,以此測量農村社區的總體信任度。

2. 解釋變量

具體公共服務滿意度。CGSS2015數據題項“綜合考慮各個方面,您對于公共教育,醫療衛生,基本住房保障,社會管理,勞動就業,社會保障,低保、災害、流浪乞討、殘疾、孤兒救助,公共文化與體育,城鄉基礎設施的滿意度”,九個題項的選項分別是0-100分賦值,本文以此測量農村社區的具體公共服務滿意度。

總體公共服務滿意度。通過對九個題項做旋轉因子分析后發現,九個題項能自動收斂成為一個因子,表明這九個題項都承載有公共服務滿意度的共同因素,九個題項及其內容設計是比較科學合理的。據此,本文將九個題項滿意度加總后求平均值,以此測量農村社區的總體公共服務滿意度。

3. 控制變量

公共服務滿意度之外的控制變量需要參考相關文獻及結合經驗知識[15],同時還要兼顧考慮變量選取的簡潔性,基于本文研究目我們選擇了如下控制變量:

個體層面控制變量。包括性別、年齡、民族、政治面貌、宗教信仰、受教育程度、自評健康、家庭年收入、家庭經濟地位、房產數量、孩子數量、是否參加醫療保險、是否參加養老保險。根據CGSS2015的原始數據內容,為適應本研究的需要,我們將這些變量有的處理成虛擬變量、有的處理成連續變量、有的處理成對數變量。其中,受教育程度的教育年限,沒有受過任何教育賦值0,私塾、掃盲班賦值1,小學賦值6,初中賦值9,職業高中、普通高中、中專、技校賦值12,大學專科、大學本科賦值15,研究生及以上賦值19。

省級層面控制變量。選擇了省人均GDP、省財政支出兩個變量。但這兩個變量在CGSS2015數據中是沒有的,因此我們從國家統計局網站收集26個省級行政區劃2015年度的這兩個變量數據,然后合并到CGSS2015數據中。由于這兩個變量的數據值比較大,26個省級行政區間的數據值差異也比較大,為防止離群值對研究結論的影響,對這兩個變量的原始數據處理成對數值后再進入正式研究。

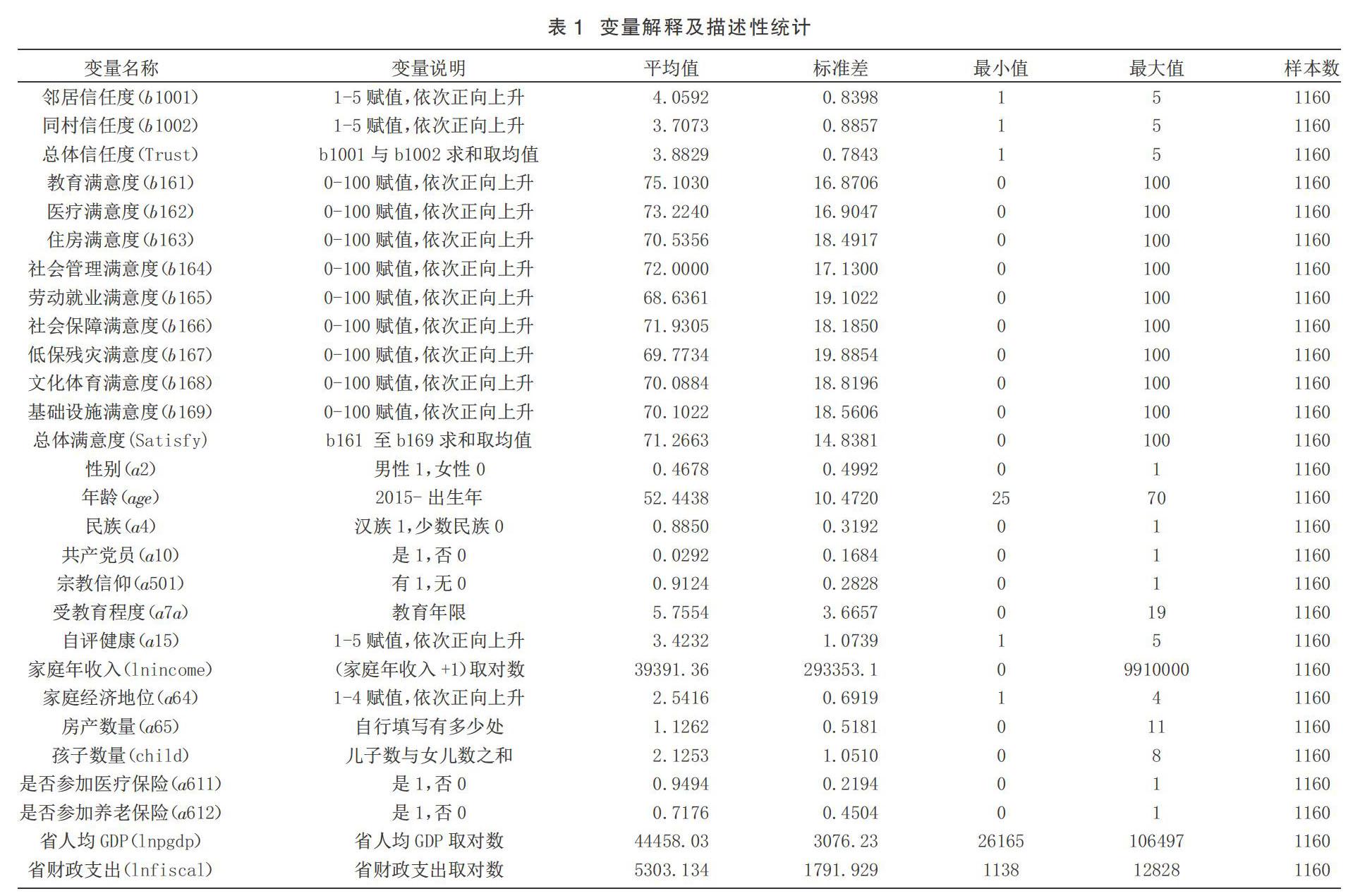

(三)變量描述

本研究的主要變量情況如表1所示(括號內為該變量的代碼,下同)。為了能更全面客觀的展示變量的基本信息,家庭年收入、省人均GDP、省財政支出這三個取對數值的變量,表格中的數據值均是原始數據值而非對數值。農村社區的人際信任狀況,鄰居信任度高于同村信任度,同村信任度比中位數稍高,表明同村信任度比較一般,同理農村社區的總體信任度也比較一般,表明農村社區的人際信任度還需要進一步提升;在具體公共服務滿意度中,教育滿意度最高,勞動就業滿意度最低,從平均值整體上比中位數稍高以及超過60分的通常及格線看,農村社區的具體公共服務滿意度比較一般,同理農村社區的總體滿意度也比較一般,表明農村社區的公共服務滿意度也需要進一步提升。上述結論與國內一些學者的最新研究結論非常吻合[16-18],這表明農村公共服務滿意度與人際信任度的現狀迄今并沒有什么變化,這些問題依然未能很好解決。

三、實證結果

(一)計量模型

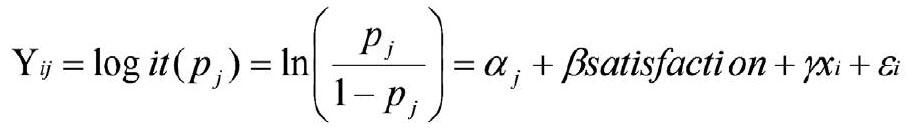

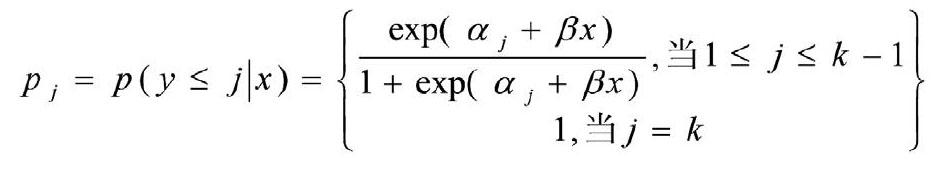

本研究的被解釋變量是1-5點賦值非常明確程度遞升的定序數據,因此采用有序Logit回歸模型是最合適的。模型設定如下:

其中yij為被解釋變量,分別為鄰居信任度(b1001)、同村信任度(b1002)和總體信任度(trust)。satisfaction為關鍵解釋變量,分別為九種具體公共服務滿意度(b161-b169)、總體公共服務滿意度(Satisfy)。xi為一系列控制變量,分為個體層面控制變量與省級層面控制變量,εi為誤差項。

有序邏輯特回歸的基本思想是研究y的 k-j 個等級的累積概率與前j個等級的累積概率的比值的對數,故該模型也稱為累積概率模型。累積概率的模型并不利用最后一個概率,因為它必然等于1。具體形式為:

β為關鍵解釋變量的估計系數。從邊際影響效應的角度,有序邏輯特回歸模型是指關鍵解釋變量每增加一個單位,被解釋變量各個賦值被選擇的變化情況。

(二)回歸分析

變量之間的嚴重共線性問題會極大扭曲回歸結果,因此必須進行共線性診斷。首先做變量之間的相關性分析,發現變量之間相關系數的絕對值都低于0.40,大部分變量之間的相關系數的絕對值低于0.10,表明變量之間存在嚴重共線性問題的可能性很小。同時用OLS回歸做輔助共線性分析,發現變量的VIF在1.02-1.48之間,平均VIF只有1.17,表明變量之間幾乎不可能存在嚴重共線性問題。由于控制變量既有個體層面又有省級層面數據,不能放在同一個層次分析,所以采用雙層混合模型設計。基于對解釋變量做旋轉因子分析后發現自動收斂為一個因子的結果,我們首先將九個解釋變量分別與因變量做回歸分析,然后將九個解釋變量降維成一個總體滿意度(Satisfy)因子后與因變量做回歸分析。加入所有控制變量的全模型回歸結果分別如表2、表3所示。為表格形式的簡潔清晰,對于控制變量只列出了達到顯著性水平的變量,未達到顯著性水平的控制變量未列入表格。為降低異方差對回歸結果的影響,采用穩健標準誤回歸方式。解釋變量的第一行數值為回歸系數,第二行數值為穩健標準誤。

在鄰居信任度方面,對于關鍵解釋變量,教育、住房、勞動就業、低保殘災、文化體育五個方面的具體公共服務滿意度均顯著影響鄰居信任度,醫療、社會管理、社會保障、基礎設施四個方面的具體公共服務滿意度均不顯著影響鄰居信任度,總體公共服務滿意度顯著影響鄰居信任度。對于控制變量,個體層面的控制變量只有性別顯著影響鄰居信任度,男性比女性有更高的鄰居信任度。省級層面的控制變量只有財政支出顯著影響鄰居信任度,財政支出越多鄰居信任度越高。

在同村信任度方面,對于關鍵解釋變量,勞動就業、低保殘災、文化體育、基礎設施四個方面的具體公共服務滿意度均顯著影響同村信任度,但教育、醫療、住房、社會管理、社會保障五個方面的具體公共服務滿意度均不顯著影響同村信任度,總體公共服務滿意度顯著影響同村信任度。結合鄰居信任度分析可以看出,勞動就業、低保殘災、文化體育三個方面的具體公共服務滿意度對鄰居信任度及同村信任度均有顯著影響,由表1可知這三個方面的公共服務滿意度恰恰是最低的,這表明當前農民群體對這三個方面的公共服務需求最為強烈,原因在于農民在他們的經濟活動中是精明的、講究實效的和善于盤算的,是能與時俱進并極具生存理性的[19]。醫療、社會管理、社會保障三個方面的具體公共服務滿意度對鄰居信任度及同村信任度均無顯著影響。對于控制變量,個體層面的控制變量均不顯著影響同村信任度。省級層面的控制變量只有財政支出顯著影響同村信任度,結合之前財政支出對鄰居信任度的顯著影響,表明政府的財政投入對增進農村人際信任是非常重要的推動力量,從這個點上以小見大可以看出,中國的國情可能確實需要相對大而強的政府,西方小而強的政府理論在中國可能并不適用。

(三)穩健性檢驗

回歸模型結果是可靠的嗎?本部分采取嵌套模型及工具變量評估方法進行穩健性檢驗。

1. 嵌套模型檢驗

嵌套模型的基本思想是在不斷合理增加控制變量的情況下,檢驗關鍵解釋變量對因變量的作用機制是否一直存在,控制變量不斷增加最終做成全模型,也能達到降噪效果讓回歸結果變得更加干凈明確。結果見表4。其中:(1)表示在沒有加入任何控制變量的情況下,解釋變量對因變量的回歸結果;(2)表示在加入了個體層面的控制變量后,解釋變量對因變量的回歸結果;(3)表示繼續加入了省級層面的控制變量后,也即是做成全模型后,解釋變量對因變量的回歸結果。解釋變量的第一行數值為回歸系數,第二行數值為穩健標準誤。

教育、住房、勞動就業、低保殘災、文化體育五個方面的具體公共服務滿意度均非常穩定的顯著影響鄰居信任度,并沒有因為控制變量的不斷增加發生實質性變化,表明回歸結果穩定,這五個方面的具體公共服務滿意度對鄰居信任度的影響是明確存在的。醫療公共服務滿意度非常穩定的不顯著影響鄰居信任度,并沒有因為控制變量的不斷增加發生實質性變化,表明回歸結果穩定,醫療公共服務滿意度對鄰居信任度的影響無法確證。社會管理、社會保障、基礎設施公共服務滿意度對鄰居信任度的影響,在加入省級層面的控制變量后由顯著變得不顯著,表明這三個方面的具體公共服務滿意度對鄰居信任度的回歸結果不穩定,影響效應被財政支出解釋掉了,即這三個方面的具體公共服務滿意度對鄰居信任度的影響是虛假影響,真實的影響來自于財政支出。總體公共服務滿意度非常穩定的顯著影響鄰居信任度。

勞動就業、低保殘災、文化體育、基礎設施四個方面的具體公共服務滿意度均非常穩定的顯著影響同村信任度,并沒有因為控制變量的不斷增加發生實質性變化,表明回歸結果穩定,這四個方面的具體公共服務滿意度對同村信任度的影響是明確存在的。教育、醫療、住房、社會管理四個方面的具體公共服務滿意度非常穩定的不顯著影響同村信任度,并沒有因為控制變量的不斷增加發生實質性變化,表明回歸結果穩定,這四個方面的具體公共服務滿意度對同村信任度的影響無法確證。社會保障公共服務滿意度在加入省級層面的控制變量后由顯著變得不顯著,表明回歸結果不穩定,社會保障公共服務滿意度對同村信任度的影響被財政支出解釋掉了,即社會保障公共服務滿意度對同村信任度的影響是虛假影響,真實的影響來自于財政支出。總體公共服務滿意度非常穩定的顯著影響同村信任度。

教育、住房、勞動就業、低保殘災、文化體育、基礎設施六個方面的具體公共服務滿意度均非常穩定的顯著影響總體信任度,并沒有因為控制變量的不斷增加發生實質性變化,表明回歸結果穩定,整體上這六個方面的具體公共服務滿意度對總體信任度的影響機制是明確存在的。醫療公共服務滿意度非常穩定的不顯著影響總體信任度,并沒有因為控制變量的不斷增加發生實質性變化,表明回歸結果穩定,醫療公共服務滿意度對總體信任度的影響無法確證。社會管理、社會保障這兩個方面的具體公共服務滿意度在加入省級層面的控制變量后由顯著變得不顯著,表明回歸結果不穩定,這兩個方面的具體公共服務滿意度對總體信任度的影響被財政支出解釋掉了,即這兩個方面的具體公共服務滿意度對總體信任度的影響是虛假影響,真實的影響來自于財政支出。總體公共服務滿意度非常穩定的顯著影響總體信任度。

2. 工具變量評估

農村社區公共服務滿意度與人際信任度之間也可能存在反向因果關系,從而產生內生性問題。事實上,反向因果關系這種內生性問題是無法根本上完全解決的問題,但通過工具變量的評估處理,可以檢驗實證結果的風險大小,也同時讓實證結果變得更加可靠,所以工具變量評估也屬于穩健性檢驗方法。我們將CGSS2015年度數據中的b156“您對政府在以下工作方面的表現是否滿意—公平執法”與b157“您對政府在以下工作方面的表現是否滿意—政府部門秉公辦事”作為公共服務滿意度的工具變量。由于b156、 b157的原始數據是反向計分,因此剔除缺失值后重新編碼成正向計分,再加入工具變量后進行回歸分析。結果見表5。第(1)、(2)、(3)列是第一階段回歸結果。第(1)列是F值及R2值,解釋變量的一行對應的是F值,第二行對應的R2值;第(2)列是工具變量b156對解釋變量的回歸系數及穩健標準誤,解釋變量的第一行對應的是回歸系數,第二行對應的穩健標準誤,下同;第(3)列是工具變量b157對解釋變量的回歸系數及穩健標準誤。第(4)、(5)列是第二階段回歸結果與未進行IV檢驗前的全模型結果對比。第(4)列第二階段回歸后解釋變量對因變量的回歸系數及穩健標準誤;第(5)列是未進行IV檢驗前的全模型中解釋變量對因變量的回歸系數及穩健標準誤。

加入工具變量后,教育、住房、勞動就業、低保殘災、文化體育五個方面的具體公共服務滿意度對鄰居信任度的回歸系數及顯著性水平都沒有實質性變化,表明即使存在反向因果關系回歸結果依然比較穩定;醫療、社會管理、社會保障、基礎設施四個方面的公共服務滿意度對鄰居信任度回歸系數的顯著性水平由不顯著變成顯著了,表明回歸結果不穩定風險較大;總體滿意度對鄰居信任度的回歸系數及顯著性水平都沒有實質性變化,表明回歸結果整體也比較穩定。

勞動就業、低保殘災、文化體育、基礎設施四個方面的具體公共服務滿意度對同村信任度的回歸系數及顯著性水平都沒有實質性變化,表明即使存在反向因果關系回歸結果依然比較穩定;教育、醫療、住房、社會管理、社會保障五個方面的具體公共服務滿意度對同村信任度回歸系數的顯著性水平由不顯著變成顯著了,表明回歸結果不穩定風險較大;總體滿意度對同村信任度的回歸系數及顯著性水平都沒有實質性變化,表明回歸結果整體也比較穩定。

教育、住房、勞動就業、低保殘災、文化體育、基礎設施六個方面的具體公共服務滿意度對總體信任度的回歸系數及顯著性水平都沒有實質性變化,表明即使存在反向因果關系回歸結果依然比較穩定;醫療、社會管理、社會保障三個方面的公共服務滿意度對總體信任度回歸系數的顯著性水平由不顯著變成顯著了,表明回歸結果整體不穩定風險較大;總體滿意度對總體信任度的回歸系數及顯著性水平都沒有實質性變化,表明回歸結果整體也比較穩定。

這是基于工具變量的評估結論,我們需要對工具變量質量進行比較系統的檢驗。首先進行外生性和相關性檢驗。外生性涉及工具變量與無法觀測的誤差項之間的協方差,我們通常無法無法對它進行檢驗,在絕大多數情形中,我們必須借助于經濟行為或反思來保證這一假定的成立[20]。從邏輯上講“您對政府在以下工作方面的表現是否滿意—政府部門秉公辦事”“您對政府在以下工作方面的表現是否滿意—政府部門秉公辦事”這兩個變量應該會直接影響到農民對政府提供的農村公共服務的感知,但不會直接影響到農民群體之間的相互人際信任感知,這符合工具變量的理論要求,另外過度識別檢驗P值均大于0.05,表明無法拒絕工具變量的外生性假設,據此可以認為較好滿足工具變量的第一個條件。從第一階段回歸結果可知,工具變量對內生變量具有顯著的解釋力,工具變量與內生變量有相關性,滿足工具變量的第二個條件。其次進行弱工具變量檢驗。弱工具變量檢驗表明,雖然第一階段具體公共服務滿意度的工具變量F值都在10左右,總體公共服務滿意度的工具變量的F值為13.34,F值統計量的P值都是0.000,同時R2都在15%左右,并且最小特征值都遠遠超過臨界值19.93強烈拒絕“弱工具變量”的原假設[21]。據此綜合判斷,我們認為不存在弱工具變量問題。最后進行冗余工具變量檢驗。兩個工具變量的Cragg-Donald Wald F值均遠遠大于臨界值19.93,表明沒有冗余工具變量存在,兩個工具變量的選擇都是比較合理的。每個解釋變量的工具變量的單獨檢驗結果都同樣通過了檢驗標準,除了第一階段回歸系數的結果外,其余檢驗結果限于篇幅未列出。因此基于這些情況,我們有理由認為工具變量整體質量較好,工具變量評估的結論是比較可靠的。

綜上所述,基于兩種穩健性檢驗之后的回歸模型結果,教育、住房、勞動就業、低保殘災、文化體育五個方面的具體公共服務滿意度對鄰居信任度有穩定的顯著正向影響,勞動就業、低保殘災、文化體育、基礎設施四個方面的具體公共服務滿意度對同村信任度有穩定的顯著正向影響,因此勞動就業、低保殘災、文化體育三個方面的具體公共服務滿意度對鄰居信任度、同村信任度均有顯著正向影響,對總體信任度也自然有穩定的顯著正向影響,所以這三個方面的具體公共服務滿意度對人際信任度的影響效應最為明確并且重要。上述顯著的正向影響,通過讓回歸模型結果顯示解釋變量對因變量的平均邊際影響效應也能印證,限于篇幅未列出。

四、結論建議

(一)研究結論

本文的研究表明,農村公共服務滿意度對人際信任有比較復雜的影響效應,不同的具體公共服務滿意度對人際信任度的影響效應有所不同,只有勞動就業、低保殘災、文化體育三個方面的具體公共服務滿意度對人際信任度的影響效應最為明確重要,其他公共服務滿意度對人際信任度的影響效應或者不夠明確,或者只有局部效應,或者只有整體效應,因此并不夠明確重要。所以當前農村基層黨組織應該側重性提供勞動就業、低保殘災、文化體育公共服務,才是農村基層黨組織組織力建設的重要著力點,這也是對現有農村基層黨組織組織力研究的進一步發現和拓展,也是本文的價值所在。

(二)對策建議

基于研究結論,從進一步提升農村基層黨組織組織力角度,針對性提出如下關鍵建議:

首先,提升農民勞動就業滿意度。農村基層黨組織首先應開展農民職業技能培訓,要明確農民的具體職業技能需求,多元化籌集培訓資金,引進優質培訓師資,建立職業技能培訓長效機制。其次要提供農產品市場信息,幫助解決農產品銷售問題,當前尤其要積極融入“互聯網+”的大趨勢提供農產品銷售服務。再次幫助農民資金貸款適度發展規模化生產實現農民增收,同時必須兼顧農產品質量安全與規模經濟的并行不悖。

其次,提升農民低保殘災救助保障滿意度。農村基層黨組織首先應開展多方式組合性救助,將物質救助與精神救助相結合,使政府救助與社會力量救助等有效銜接產生救助合力。其次通過制定權力清單和負面清單,厘清基層黨組織在農村社會救助方面的具體事項,讓社會組織在負面清單之外即可自由進入農村社會救助領域,以此提高救助效率。最后要加強政策宣傳和司法監督,要讓農民對相關社會救助政策知曉透徹,同時要將社會救助的多種類型納入行政訴訟的受案范圍,利于農民依法維護自身被救助權益[22]。

最后,提升農民文化體育基礎設施滿意度。農村基層黨組織首先在融資渠道上要向上爭取政府投資與向外爭取社會融資相結合,多渠道解決建設資金問題。其次要廣泛征求意見科學規劃突出實效,選址應當人口集中交通便捷,用地應當空閑土地集約利用,設施應當實用有效有益休閑比如修建文化體育廣場等。現代管理學之父彼得·德魯克認為,領導者就是有追隨者,農村基層黨組織就應該有超越其他基層組織之能力培養農民群體追隨者,農村基層黨組織只要從這三個關鍵方面著手,農村的公共服務滿意度就會進一步提升,農村的人際信任就會針對性增強,農村基層黨組織的組織力就會隨同提升,如此農村就不但能留住人更能留下綠色產品,中國的鄉村振興就更加未來可期。

參考文獻:

[1] 第三次全國農業普查主要數據公報(第五號)[EB/OL].國家統計局網站http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/nypcgb/qgnypcgb/

201712/t20171215_1563599.html.

[2] 黃海清.基層黨組織組織力初探[ J ].黨建研究,2018(02):36-38.

[3][4] [德]西美爾.貨幣哲學[M].陳戎女,等譯.北京:華夏出版社,2002:111.

[5] Niklas Luhmaan.Trust and Power[M].Great Britain by Pitman Press,1979:22.

[6] J. David Lewis, Andrew Weigert.Trust as a Social Reality[J]. Social Forces,1985,63(04):967-985.

[7] Nunn,L Wantchekon.The slave trade and the origins of mistrust in Africa[ J ].American Economic Review,2011,101(07):3221-3252.

[8] Catherine E. Ross, John Mirowsky and Shana Pribesh.Powerlessness and the Amplification of Threat:Neighborhood Disadvantage,Disorder,and Mistrust[ J ].American Sociological Review,2001,66(04):568-591.

[9] 李潔瑾,桂勇,陸銘.村民異質性與農村信任:一項對農村社區的實證[ J ].中共福建省委黨校學報,2007(02):53-56.

[10] 王麗娟.從一場糾紛透視鄰里關系的變遷[ J ].中國青年研究,2012(08):22-25.

[11] 謝治菊.農村最低生活保障制度與農民對政府信任的關系研究—來自兩次延續性的調查[ J ].中國行政管理,2013(06):120-125.

[12] 劉澈元,蘇毓敏,徐曉偉.泛北部灣中國區域農村居民社會信任水平的影響因素探討[ J ].經濟地理,2013,33(08):26-30,51.

[13] 余泓波.變動中的差序:農民人際信任變遷及其影響因素[ J ].華中師范大學學報(人文社會科學版),2017(05):1-10.

[14] 曾潤喜,斗維紅.媒體信任與人際信任的關系及社會交往的調節作用—基于中國綜合社會調查(CGSS2010)數據的實證研究[ J ].新聞與傳播評論,2019(05):46-57.

[15] 梁城城,王鵬.公共服務滿意度如何影響生育意愿和二胎意愿—基于CGSS數據的實證研究[ J ].山西財經大學學報,2019(02):1-15.

[16] 孫鵬飛,趙凱,賀婧.農村人口老齡化、社會信任與農戶宅基地退出—基于安徽省金寨縣614戶農戶樣本[ J ].華中農業大學學報(社會科學版),2019(05):137-145,173.

[17] 寇垠,劉杰磊.東部農村居民公共文化服務滿意度及其影響因素[ J ].圖書館論壇,2019(11):79-86.

[18] 王雪平.農村公共服務滿意度及影響因素研究—基于公共財政支出視角[ J ].財會通訊,2019(20):40-44.

[19] 徐勇.農民理性的擴張:“中國奇跡”的創造主體分析—對既有理論的挑戰及新的分析進路的提出[ J ].中國社會科學,2010(01):103-118,223.

[20] [美]杰弗里.M.伍德里奇.計量經濟學導論:現代觀點(第六版).張成思譯.北京:中國人民大學出版社,2018:404.

[21] 陳強.高級計量經濟學及Stata應用(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2018:159.

[22] 金玉.憲法視閾下我國農村社會救助制度之檢視與構造[ J ].學術界,2019(08):141-147.

(責任編輯:李韻婷)

Rural Public Service Satisfaction and Community Interpersonal Trust

——An Empirical Study Based on China Comprehensive Social Survey Data

WEN Hua

(Marxism College of Chongqing University of Arts and Sciences,Chongqing 402160,China)

Abstract: Interpersonal trust in rural communities is an important part of the construction of the organizational power of rural grass-roots party organizations. Based on the latest comprehensive social survey data in China, this paper divides interpersonal trust into two aspects: neighbor trust and village trust. It uses ordered logit hierarchical regression model to study the impact of rural community public service satisfaction on interpersonal trust, and tests the stability of the research results.The results show that the satisfaction of education, housing, labor employment, subsistence insurance and disability, and cultural and sports public services can significantly promote the trust of neighbors, while the satisfaction of labor employment, subsistence insurance and disability, cultural and sports, and infrastructure public services can significantly promote the trust of the same village. Therefore, the satisfaction of labor employment, subsistence insurance and disability, and cultural and sports public services in rural communities is significant It has a significant promoting effect on interpersonal trust. According to this, the important focus of the construction of the organizational power of rural grass-roots party organizations should be to provide labor employment, minimum living insurance and disability, cultural and sports public services, which is the further discovery and expansion of the research on the organizational power of rural grass-roots party organizations.

Key words: Rural Community;Public Service;Interpersonal Trust;Organizational Capacity;Grass Roots Party Organizations