對漆藝的再挖掘

陳榮旭 Chen Rongxu

《當代美術家》(以下簡稱“當”):你于2011年進入川美工藝系漆藝專業學習,之后研究生階段加入朱小禾教授的單義藝術工作室,中間身份的轉變給你的創作帶來了一些怎樣的改變?

陳榮旭(以下簡稱“陳”):我認為這不是一個轉變,應該是一種深入。我本科的時候就是朱老師的學生,但是對于他的藝術理念一知半解。當時我對純藝、當代藝術方面的創作沒有很深入的了解,主要了解的是漆的工藝。讀研的時候我加入到朱小禾老師的單義工作室,在工作室里,沒有創作材料的限制,我可以關注其他人的想法、創作,并受到朱小禾老師的指導,讓我對藝術觀念有了更加深入的了解。

當:單義藝術工作室的哪些創作理念對你產生了啟發?

陳:單義藝術比較講究對方法論和藝術本體論的探討。在我大四上學期做漆器的時候,朱老師讓我不要刻意保持漆器顏色的美觀,而要關注程序問題。當時我對此尚未了解,后面才慢慢理解了程序、運作、編排工藝等在其他地方沒有學到的東西。我開始不講顏色、形式、結構,而著眼于觀念。這其中的觀念包含意識形態的觀念、運作的觀念等,與通常學院派的教學截然不同。

當:你認為漆這個創作媒介的特點是什么?你進行漆藝創作的過程中常遇到哪些困難與挑戰?

陳:我學漆有很多年了,我認為漆藝的特點是輕媒介。客觀來說,它的創作很麻煩,有各方面的限制:一、材料昂貴、成本高;二、創作很慢,花費時間長,要一層一層慢慢做;三、顏色很難掌握,很難調節,不同的溫度、濕度呈現出的效果也不同;四、容易讓人產生生理上的過敏反應。如果創作者沒有一定的經驗很難掌握漆藝,規模很大的創作更加困難。不過我認為,在當代藝術領域,漆藝依舊是塊處女地。在國內,很多人做漆都專注于傳統,考究工藝,被工藝局限了觀念。而在當代藝術領域,很多人對漆藝難以入手,所以選取這一媒介的人很少。漆藝在當代藝術領域可創作的空間還很廣闊。

當:從漆藝的技術和文化兩方面,你如何看待傳統漆藝和當代漆藝之間的關系?

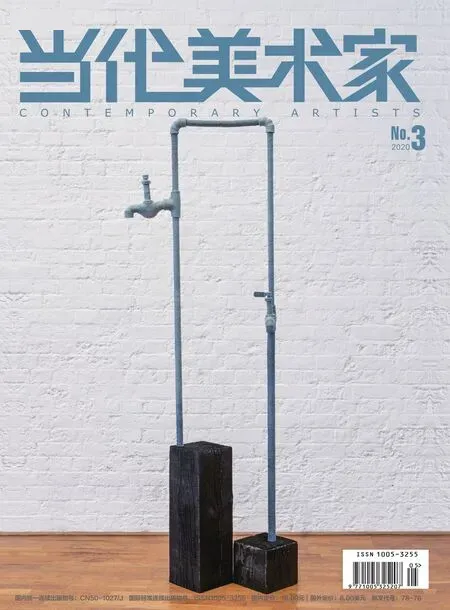

2陳榮旭井(細節)漆器2015

陳:我并不覺得中國傳統漆藝不好,相反我對此很鐘愛。很多人沒能挖掘出傳統漆藝的內涵,只是在內容、符號上來挖掘傳統,這是很淺顯的。傳統是一個整體,是整個生命流的東西,而并非流于表面。我喜歡用工藝去思考工藝,去思考方法論層面的東西。像榫卯、緙絲、夯土等傳統的民間技藝植根于鄉土,往往被人忽視,但我覺得這些是很有價值的,不應該局限于它們的符號本身,而需要用心去挖掘。

當:你在2019年創作的入選第十三屆全國美展的作品《井之紅》在形式上源于2015年創作的《井》和2016年的《井之黑》,你如何看待自己的創作所呈現的從母題到形式上的延續性?你是怎樣思考這一系列作品的?

陳:我覺得“井”這個母題之前做得還不夠好,沒有充分地實現我的想法。我想通過“井”系列體現漆器創作的過程性,從第一件作品《井》開始,我意于探討漆器制胎工藝內部的“裱布刮灰”,不斷地重復“裱布刮灰”這個程序。我的想法很簡單,這一層一層的“裱布刮灰”工藝很費勁,最后都將被髹的漆覆蓋住,我認為應該將其從漆器的創作過程中脫離并展現出來,“井”相當于給漆器“打個洞”。為了做到極限,我一直重復“裱布刮灰”的流程,想讓漆器的每個層次都更清晰。之后我想在之前40厘米尺寸的小漆器的基礎上,做更大體量的漆器,這樣會更過癮。

當:你怎樣運用“漆”來表達觀念?

陳:我現在希望自己的創作不局限于“漆”這一材料。剛開始我用的是“漆灰”,現在逐漸擴展到其他的材料。我對平整光亮的材料不太感興趣,而對制作漆器過程中體現的“糙”感興趣,我覺得有更多的可能性。之前我比較關注做胎用的“漆灰”,而形式上還在進行各種嘗試。

當:你加入川美藝術家駐留計劃之后對于繪畫創作有哪些思考?之后有怎樣的計劃和方向?

陳:我覺得駐留計劃對我來說是一種解放,在這期間可以大膽嘗試更多的媒介、形式、方法。我在本科和研究生期間一直覺得被制約著,局限于“漆”這一個材料。“漆”材料的昂貴和創作過程的復雜對藝術創作有一定的限制。我喜歡大體量有厚重感的東西,需要運用大量的媒介來達到目的。我認為我在觀念上進入了當代藝術領域,沒有太多的顧忌,不斷往前摸索。我之前的作品器皿偏多,在駐留這段時間我打算進行大量繪畫上的嘗試,不斷地創作,不斷地做事。