肖邦《降b小調奏鳴曲》op.35戲劇性的體現

張馨文

摘 要:弗雷德里克·肖邦(1810—1849),波蘭鋼琴家、作曲家、教育家,被譽為“鋼琴詩人”,浪漫主義時期重要代表人物之一。《降b小調奏鳴曲》op.35與傳統奏鳴曲相比有其獨到的創新之處,在肖邦的作品中占據著重要而獨特的地位。四個樂章看似獨立但卻有著戲劇性的密切聯系。本文從戲劇性的角度對如何更好地表達作品的整體樂思進行了論述與探究,以更好的指導實際演奏中情感的表達。

關鍵詞:肖邦;《降b小調奏鳴曲》op.35;戲劇性;演奏詮釋

一、肖邦《降b小調奏鳴曲》op.35戲劇性的體現

肖邦的《降b小調奏鳴曲》op.35與其說是一部奏鳴曲,更像是一個個獨立的套曲,但這看似獨立的一個個套曲之間又有著嚴謹的邏輯聯系,像一幕幕震撼人心的戲劇情節組成的一部大型戲劇。著名學者于潤洋教授曾這樣說過:“肖邦音樂中那種充滿悲劇——戲劇性精神的熱潮,在這部規模宏大的奏鳴曲套曲體裁作品中獲得了爐火純青般的體現。”“它既是一場民族悲劇在一位藝術家心靈中的深刻反響,同時也是一位藝術家自身復雜而豐富的生命體驗的結晶。”①那么為了更好地表達出作品中的情感及對氛圍的營造,便要做到張弛有度,把握節奏就顯得尤為重要。尤其是這部作品的前三個樂章,都有著具有強烈對比感與戲劇性沖突的兩個部分,如何從巨大反差的一個段落進入下一個場景是十分值得我們去探究的。

二、肖邦《降b小調奏鳴曲》op.35戲劇性場景的轉換與連接

首先,整部作品的開頭非常重要,在前面我們已經敘述過了第一樂章開頭引子部分的和聲特色,由莊板(grave)開始,從第一個音開始便鄭重地宣告即將有重要的事情要發生,力度記號標明是一個f,這里應注意的是不能彈得過于響,由于和聲色彩已經給人了強烈的聽覺震撼,這里只是整部作品開始的起點,如果聲音過于響,只會使音樂形象變得過分夸張。

具有強烈對比感與戲劇性沖突的兩個部分間的連接處是我們把握整體節奏的一個重要的切入點。如第一樂章從主部主題到副部主題的過渡與連接(第37-40小節,見譜例1)其中主部主題的一個小的結尾(第37、38小節)的重拍記號在右手聲部的弱拍上,但左手低音聲部的降E、F、降G以及還原G的走向也十分值得我們去關注,因此這里左的低音走向與右手的重拍應形成一種層次感,有種層層推進的感覺;對于第39-40小節,作為連接副部主題的重要橋梁,雖然小節開始的兩拍為斷音,但也不能彈得過分停滯,我們需要保持始終向前發展的方向感,尤其是高音聲部的走向。雖然主部主題與副部主題音樂形象差別很大,但在邏輯上也是有著密切聯系的,副部主題就像是主部主題情緒的另一個對立面,但副部主題的展開處的情緒又是和主部主題相同的,因此兩個主題的速度應該保持相對的統一,這樣既符合情緒發展,又能保證奏鳴曲結構上的完整與統一。

由于第二樂章的音樂性格并沒有背離第一樂章的悲劇性,由第一樂章同歸于盡的悲劇性緊接著迎來第二樂章憤怒的瑪祖卡,更像是第一樂章的延續,還要繼續斗爭反抗,因此這兩個樂章之間間隔時間稍短一些更有利于情緒的表達與延伸。

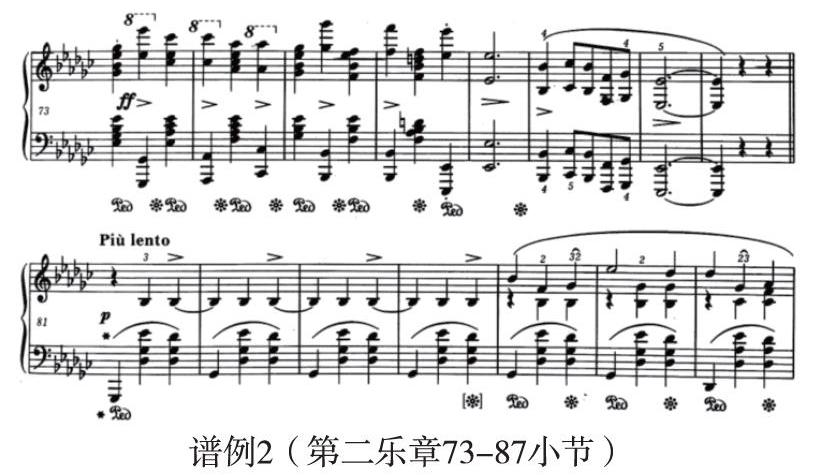

第二樂章中段與第一部分的強烈對比與第一樂章的對比又有一定的區別,這里的情緒與速度都有變化(見譜例2),因此在第一部分結束的第80小節的休止符就應該在心里好好醞釀中段部分的情緒,中段開始的前四個小節(第81-84小節)如嘆息一般的速度與情緒的把握對中段的進入至關重要。中斷結束回到第一部分主題的連接處的速度也應好好把握。

第三樂章與第二樂章間的間隔時間需要稍長一些,“葬禮進行曲開始前應該先有明顯的時限。在諧謔曲最后一個消失著的和弦之后,應該好好等待戲劇解決的那一刻。進行曲的哀樂應該在絕對安靜中產生”②第二樂章的舞曲與第三樂章的進行曲兩種不同方式的表達形成了鮮明的對比,演奏者的內心情感也需要時間去沉淀。第三樂章是最具有畫面感的一個樂章,也是這部作品悲劇性的核心,雖然這個樂章沒有什么困難的技巧,但保持安靜也不是一件容易的事情。對于這個樂章極為質樸卻美到窒息的中段部分,想要保持平靜就比想象中要困難很多,除了左手伴奏聲部要絕對的安靜之外,更重要的是以一個合適的方式進入下一個場景。從現實轉換到天堂,需要平穩而安靜,但兩部分的連接十分緊密,沒有休止和前奏就直接接入中段,這時候最好的切入點便是第一部分結束時的最后一小節(第30小節),其中左手帶連線的后兩拍可以稍作漸慢,這對于兩個不同場景的轉換以及內心情緒的轉變都非常有幫助。(見譜例3)

第三樂章的結束與開始的主題相同,不同的是開始像是送葬的隊伍緩緩走近,而結束處更像是隊伍緩緩遠去,具有強烈的鏡頭感。如墳墓上空呼嘯而過的風一般的第四樂章,在音樂形象上更像是第三樂章的延伸,因此想要保持情緒上不中斷,可以選擇把兩個樂章連接得緊密一些,力度也應保持相對的一致才不會破壞畫面感的連接。末樂章的場景與結束似乎又與作品第一樂章開始的情緒氛圍相一致,給人一種回味悠長之感,這也是這部作品重要的魅力點之一,環環相扣的情感邏輯線,跌宕起伏又高度統一。

結? 語

肖邦《降b小調奏鳴曲》op.35無論從任何一個角度來看,其地位都是不可忽視的。在結構上,肖邦打破原有的奏鳴曲體裁樣式,對奏鳴曲體裁進行了大膽的嘗試與探索;在情感上,他將自己的豐富而復雜的人生經歷及體驗、國家淪亡的悲痛融入到作品當中,造就了這部分量十足地傳世之作。四個樂章各有特色卻又以情感發展為邏輯主線息息相關,一個如此嚴謹的作曲家執拗地將這部作品命名為奏鳴曲,卻在第四樂章曲式結構上完全背離了原本奏鳴曲的樣式,也正是因為這樣才給人們留下了無限的想象空間。從剛剛出版時受到種種質疑,再到如今眾多音樂愛好者為其獨特的魅力所傾倒,不斷地對其創作意圖進行揣測與探究,由此可見作曲家對于鋼琴奏鳴曲發展上的遠瞻性,這也是非常值得我們繼續探究的課題。

作為一名演奏者,要想完美地演繹肖邦的作品,我們需要結合文本與音頻信息全面的了解和認識作曲家的生活軌跡和風格演變過程,還應結合譜面信息,去探索作曲家想要表達的實際意圖,以這些前提為基礎,明確所需要的音色方向,再根據實際操作去探尋真正能夠表達作曲家意圖的更具說服力的音響效果。筆者才疏學淺,僅將現階段的所學所想做出一些總結,不得不說,肖邦是一本耐人尋味的詩歌集,值得我們一生去探究。

注? 釋:

① 于潤洋.悲情肖邦[M].上海音樂學院出版社,2013:141、159.

② 梁全炳,姚曼華譯.肖邦《降b小調奏鳴曲》op.35[J].鋼琴藝術,2002,(12):22.

參考文獻

[1] [法]貝爾納·加沃蒂著,張雪譯.肖邦傳[M].上海人民出版社,2013.

[2] 梁炳權,姚曼華,梁鏑.肖邦與波蘭音樂家[M].上海人民出版社,2016.

[3] 焦元溥.聽見蕭邦[M].聊經.臺北市,2010.

[4] [法]讓·雅克·艾吉爾丁格著,魏柯玲,樂園,王曉樂,李沁霏譯.學生眼中的肖邦[M].中國文聯出版社,2015.

[5] [波]斯門江卡著,梁全炳,姚曼華譯.如何演奏肖邦:回答問題的嘗試[M].中國文聯出版社,2003.

[6] 舒曼著,陳登頤譯.論音樂與音樂家[M].音樂出版社,1960.

[7] 龔蓓編.肖邦全集:肖邦和他的音樂世界[M].上海音樂學院出版社,2007.

[8] [法]讓·依夫·帕特著,婁雪玢,田增勇譯.鋼琴詩人肖邦的黃金時代(諾昂之夏1839-1846)[M].上海音樂學院出版社,2011.