公共管理視角下的新型城鎮(zhèn)化研究

【摘? 要】本文站在公共管理的視角,對新型城鎮(zhèn)化的本質內(nèi)涵及要求加以剖析,認為新型城鎮(zhèn)化即“人”的城鎮(zhèn)化,城鎮(zhèn)化水平主要體現(xiàn)在城鎮(zhèn)化率上。為城鎮(zhèn)居民提供優(yōu)質的公共產(chǎn)品和服務是其本質要求,而作為其載體的城鎮(zhèn)基礎設施在新型城鎮(zhèn)化的建設過程中扮演核心角色。本文從城鎮(zhèn)基礎設施的優(yōu)化布局出發(fā),將城鎮(zhèn)化進程看作是一個城鎮(zhèn)建筑資源配置和優(yōu)化的過程,并采用灰色關聯(lián)的分析方法,得到各建筑類基礎設施的建設面積與城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度。在此基礎上分析城鎮(zhèn)化進程中建筑類基礎設施的配置情況,最后提出相應的對策措施。

【關鍵詞】新型城鎮(zhèn)化;基礎設施;公共管理

1.新型城鎮(zhèn)化的內(nèi)在要求及實現(xiàn)路徑

我國當前所踐行的城鎮(zhèn)化是一種新型的城鎮(zhèn)化理念,它有別于過去將提高城鎮(zhèn)化率作為第一要義的簡單觀念,把城鎮(zhèn)化的目光聚焦到對其質量的追求。在新的時代背景下,新型城鎮(zhèn)化提出了新的內(nèi)在要求,即“以人為本、優(yōu)化布局、四化同步、傳承文化、生態(tài)文明”,五點要求以其內(nèi)在的邏輯關系有機地構成了新型城鎮(zhèn)化的本質內(nèi)涵。站在城鎮(zhèn)公共管理的視角,政府應把工作重心轉移到為城鎮(zhèn)主體提供優(yōu)質均等的公共產(chǎn)品和服務這一本位上來。而城鎮(zhèn)中的公共服務如教育、醫(yī)療均依托于城鎮(zhèn)的相關基礎設施,因此基礎設施是城鎮(zhèn)公共產(chǎn)品與服務的載體,是實現(xiàn)“人”的城鎮(zhèn)化的物質保證。新型城鎮(zhèn)化建設就是要在優(yōu)化布局的整體框架下加強城鎮(zhèn)基礎設施的優(yōu)化布局,促進城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結構、就業(yè)方式、人居環(huán)境、社會保障等多方面的轉變,從而滿足新型城鎮(zhèn)化優(yōu)化布局的內(nèi)在要求。

在城鎮(zhèn)基礎設施中,建筑類基礎設施是其重要組成部分。一方面城鎮(zhèn)建筑為居民提供了居住、醫(yī)療、教育等最基本的活動空間,另一方面,其還為城鎮(zhèn)發(fā)展所需要的生產(chǎn)資料及生產(chǎn)提供基本的場所。根據(jù)不同建筑在城鎮(zhèn)發(fā)展過程中所承擔功能的差異性,本文將城鎮(zhèn)建筑劃分為發(fā)展、教育、休閑、保障四類建筑。該四類建筑涵蓋了優(yōu)化布局中的產(chǎn)業(yè)結構、就業(yè)方式、人居環(huán)境及社會保障所有內(nèi)容。發(fā)展型建筑表示城鎮(zhèn)發(fā)展過程中各個行業(yè)所必備的辦公場所、廠房、倉庫等建筑,這類建筑決定著城鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)體量及產(chǎn)業(yè)結構,而產(chǎn)業(yè)結構又在很大程度上影響著城鎮(zhèn)勞動人口的組成結構,進而左右著居民的就業(yè)方式;教育型建筑指包括義務教育在內(nèi)的,各類職業(yè)教育、高等教育及其他民辦類教育所涉及的建筑設施,反映了城鎮(zhèn)在教育基礎設施上的投入量,是城鎮(zhèn)人才培養(yǎng)的載體,城鎮(zhèn)居民的就業(yè)方式除了受到城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結構的影響,也取決于該區(qū)域的人力資源的產(chǎn)出效率和比重;此外,休閑類建筑主要指體育館、音樂場館等供城鎮(zhèn)居民娛樂的場所。它極大地豐富了人們的文化生活,為城鎮(zhèn)居民營造了一個健康舒適的人居環(huán)境;最后,保障類建筑是指保障人民生活所需的最基本的建筑設施,如住房、醫(yī)院、養(yǎng)老院等建筑,它不僅為農(nóng)村人口的遷入提供了最基本的社會保障,還為全體城鎮(zhèn)居民提供了包括醫(yī)療、保險、養(yǎng)老在類的各種社會公共服務,是人居環(huán)境的重要組成部分。因此,四類建筑緊密聯(lián)系,共同為城鎮(zhèn)的優(yōu)化布局創(chuàng)造了基本的硬件條件。

2.樣本選擇及分析方法

2.1研究內(nèi)容和方法

城鎮(zhèn)化是一個漫長的過程,縱觀過去二十多年的城鎮(zhèn)化進程,影響城鎮(zhèn)化質量的因素包含了地理位置、原始積累(自然資源、資本等)、生態(tài)環(huán)境、公共服務及地方組織效能等多種因素。通過對比我國各省份在過去城鎮(zhèn)化進程的基本情況發(fā)現(xiàn),各省在建筑類基礎設施的投入量呈現(xiàn)較大差異,本文搜集了六個典型省份在過去十五年里的建筑類基礎設施投入數(shù)據(jù),將其作為影響城鎮(zhèn)化進程的自變量,并將直接反應城鎮(zhèn)化水平高低的指標—城鎮(zhèn)化率作為數(shù)據(jù)分析的因變量;運用灰色關聯(lián)分析研究城鎮(zhèn)建筑類基礎設施與城鎮(zhèn)化發(fā)展的關系。

2.2樣本和指標選擇

本文將GDP作為樣本選擇的依據(jù),考慮到數(shù)據(jù)的完整性和有效性,本文選取了2003年至2017年15年的相關數(shù)據(jù)作為分析指標。通過對比2003年全國各省的GDP,選取了分布于我國西、北、中、南部的經(jīng)濟實力相近的六省(四川、遼寧、河北、湖北、河南、福建)作為研究對象。本文選取的14類細分建筑分別是:住宅房屋、商廈房屋、賓館用房、餐飲用房、商務會展用房、居民服務業(yè)用房、辦公用房、科學研究用房、教育用房、醫(yī)療衛(wèi)生用房、文化體育用房、娛樂用房、工業(yè)廠房、倉庫用房。按照其用途范圍,將住宅、醫(yī)療用房歸為保障型建筑;將商廈房屋、賓館用房、餐飲用房、商務會展用房、居民服務業(yè)用房、辦公用房、工業(yè)廠房、倉庫用房劃分為發(fā)展型建筑;將文化體育用房、娛樂用房劃分為休閑型建筑;將科學研究用房、教育用房歸為教育型用房。分類后的指標如表1所示:

3.建筑面積與城鎮(zhèn)化率的灰色關聯(lián)分析

3.1灰色關聯(lián)度分析法概述

灰色關聯(lián)度分析法是一種灰色系統(tǒng)分析的方法,它可以定量地對一動態(tài)系統(tǒng)內(nèi)各個因素變化趨勢進行描述和對比。其目的是對一組隨時間變化的變量的幾何關系進行比較。系統(tǒng)中各個元素分為相關因子(子因子)和主行為因子(母因子),子母因子依據(jù)研究目的而定。關聯(lián)度的大小反映主行為因子與相關因子在時間序列上變化的相似程度,關聯(lián)度越大,兩者的變化趨勢越吻合。

3.2灰色關聯(lián)分析過程

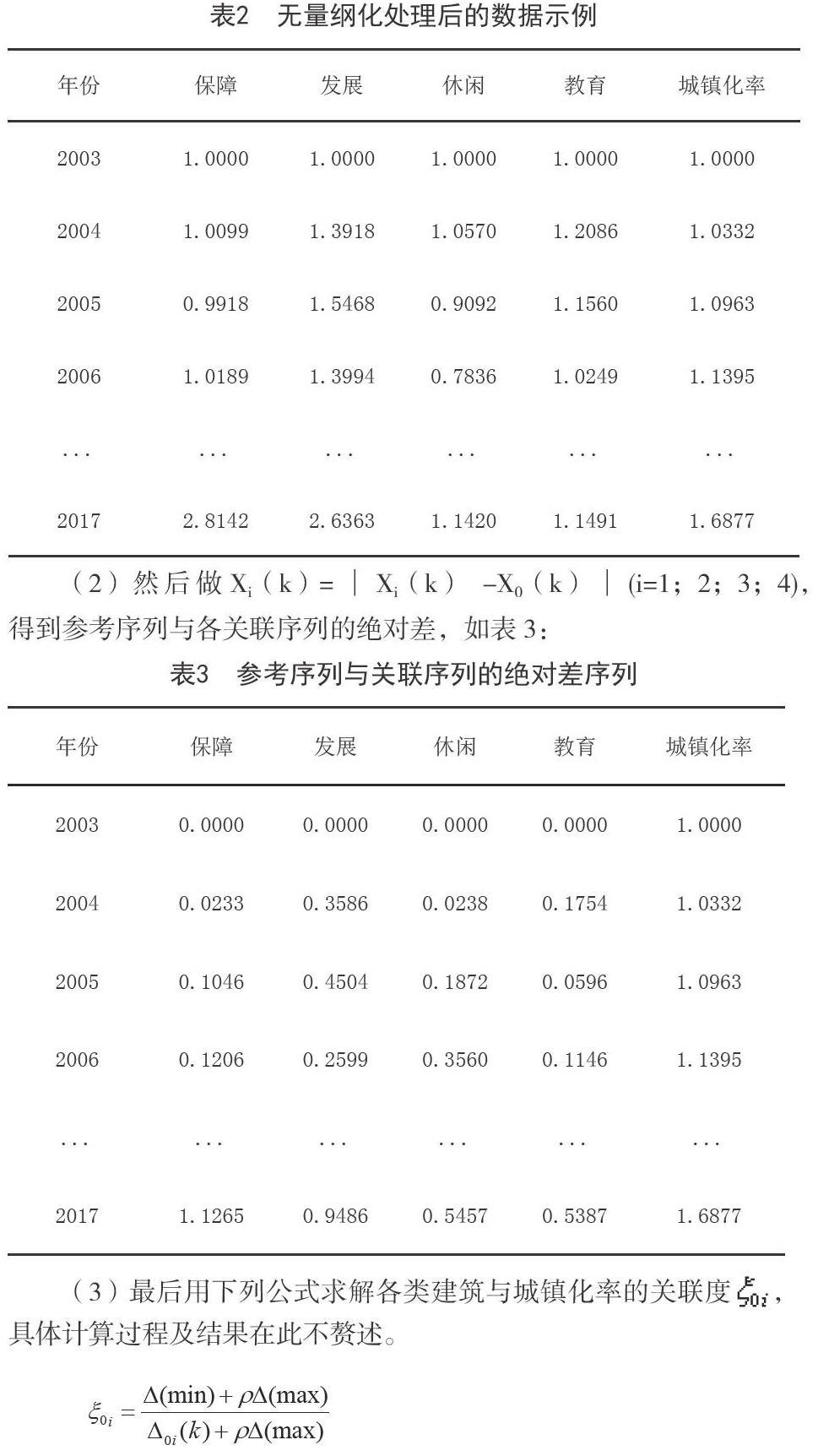

(1)以四川省為例,本文將四類建筑即休閑、發(fā)展、教育、保障作為相關因子,城鎮(zhèn)化率作為主行為因子。為了消除指標數(shù)據(jù)單位的差異,首先對各項指標下面的數(shù)據(jù)作無量綱化處理,初值化后的數(shù)據(jù)記作Xi(k) (i=1;2;3;4,k表示年份)。處理結果如表2:

(2)然后做Xi(k)=│Xi(k)? -X0(k)│(i=1;2;3;4),得到參考序列與各關聯(lián)序列的絕對差,如表3:

(3)最后用下列公式求解各類建筑與城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度,具體計算過程及結果在此不贅述。

3.3灰色關聯(lián)分析計算結果

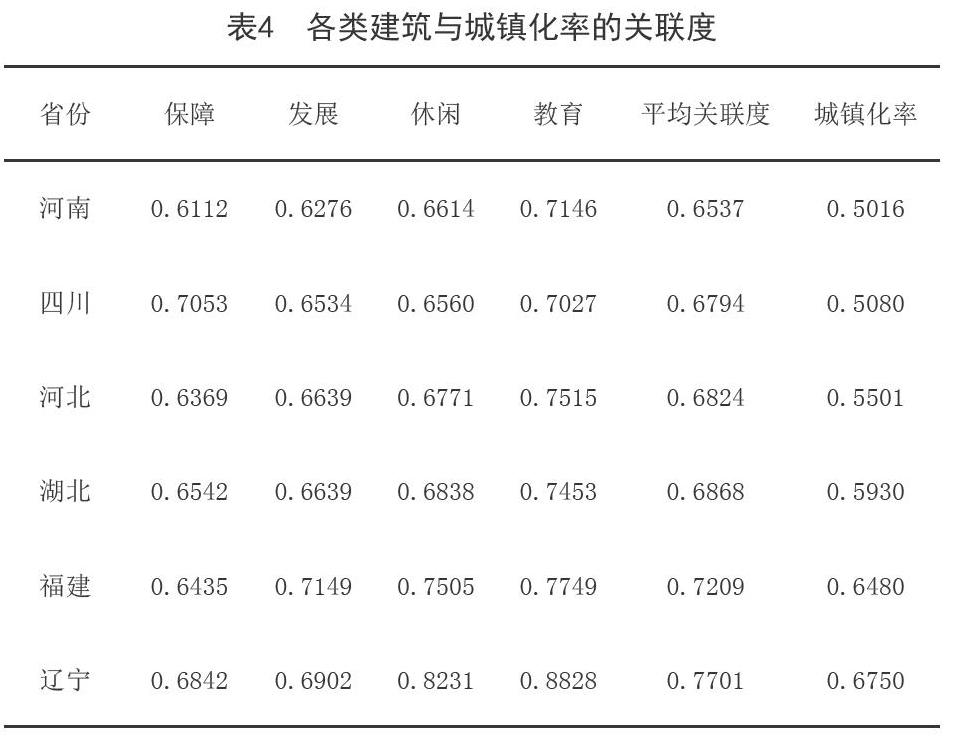

經(jīng)過以上計算方法及步驟,最終得到四類建筑與其城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度,如表4:

從表4可以發(fā)現(xiàn),六個省份的城鎮(zhèn)化率與各類建筑的平均關聯(lián)度大致成正相關,城鎮(zhèn)化率高的省份,平均關聯(lián)度較高,而城鎮(zhèn)化率低的省份,平均相關度較低;在四類建筑當中,教育類建筑與城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度最高,休閑、發(fā)展類建筑次之,而保障類建筑最低(四川省除外);城鎮(zhèn)化率較高的省份,如遼寧、福建其教育、休閑類建筑與城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度較其他省份優(yōu)勢明顯。

4.結論及建議

4.1數(shù)據(jù)描述

為了清晰地反映出表格所呈現(xiàn)的規(guī)律,將各省按照其2017年城鎮(zhèn)化率的高低從左到右依次排列,如柱狀圖2:

4.2分析討論

(1)從本文所采用的樣本上看,城鎮(zhèn)建筑類基礎設施面積的增長與城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度在一定程度上取決于城鎮(zhèn)化率的高低。遼寧和福建作為城鎮(zhèn)化率較高的省份,其建筑業(yè)的發(fā)展較好地適應了其城鎮(zhèn)化的進程。而四川和河南因其自身的歷史原因,在我國城鎮(zhèn)化發(fā)展的早期落后于另外四個省份,在經(jīng)歷了最近二十多年的發(fā)展之后,其城鎮(zhèn)化率雖然均在2017年突破了50%,但城鎮(zhèn)化的質量并不理想,城鎮(zhèn)建筑業(yè)的發(fā)展仍未有效實現(xiàn)基礎設施及公共資源的合理配置。在新型城鎮(zhèn)化理念的指導下,城鎮(zhèn)建筑業(yè)的發(fā)展從過去的注重增量逐漸向注重質量轉移。換句話說,政府越來越注重建筑行業(yè)供給端的結構性轉型,從盲目井噴式的增長過渡到對建筑資源合理配置的追求。

(2)在四類建筑中,教育型建筑與城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度明顯高于其他三類建筑,換言之,教育型建筑的增長速率與城鎮(zhèn)人口的增長速率在數(shù)據(jù)的線性結構上最為一致。這就表明城鎮(zhèn)對包含教育型建筑在內(nèi)的教育資源的投入緊緊圍繞城鎮(zhèn)居民的實際需要,合理布置教育資源。對教育資源的本質進行分析后可以發(fā)現(xiàn),教育資源兼具社會公共資源和市場經(jīng)濟資源的屬性和功能,是社會公共資源與市場經(jīng)濟資源二者的組合體。教育資源的雙重屬性表明了其嚴格的政策導向性和靈活的市場規(guī)律性。這兩方面根據(jù)教育對象的差異在不同的建筑主體上有不同的體現(xiàn),但總體上講,教育資源在實際投放過程中會更接近實際的需求,更加滿足有關政策的規(guī)定。因此,教育型建筑與城鎮(zhèn)化率呈現(xiàn)出了高度關聯(lián)的特征。

(3)本文所劃分的保障型建筑,包括居民住宅及醫(yī)療衛(wèi)生類建筑。從各省歷年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看,這兩類建筑中居民住宅類建筑的面積占到總量的95%以上,如2012年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,遼寧省的住宅類建筑面積為16692.1萬㎡,而醫(yī)療衛(wèi)生類建筑面積僅52.2萬㎡,占比高達99.6%。因此,保障型建筑的總量基本取決于住宅類建筑的建設面積。保障型建筑與城鎮(zhèn)化率關聯(lián)度低下的主要原因是由地產(chǎn)行業(yè)孕育而生的投機性購房行為的蔓延,住房被部分投機分子當做理財產(chǎn)品而被大量閑置。據(jù)《2015年5月全國城鎮(zhèn)住房市場調(diào)查報告》顯示,我國一線城市住宅用房的空置率達22%,二線城市高達24%,在這種情況下,保障型住房的供應與居民的需求失衡,導致其與城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度較低。

(4)發(fā)展型建筑為城鎮(zhèn)的生產(chǎn)活動提供了必備的場所,包括廠房、商業(yè)寫字樓、商鋪、倉庫等,它在很大程度上決定著城鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)結構。從圖2可以看出,發(fā)展型建筑與城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度僅高于保障型建筑,在城鎮(zhèn)基礎設施配套過程中整體上不太能夠滿足城鎮(zhèn)居民對辦公、生產(chǎn)空間的需求。通過六省的橫向對比,城鎮(zhèn)化率較高的省份其發(fā)展型建筑的配套做得相對較好,這說明隨著城鎮(zhèn)化水平的提高,城鎮(zhèn)把對發(fā)展的目光從過去的數(shù)量逐步轉移到效益上來。近年來,諸如共享辦公室、共享式標準廠房等多功能建筑越來越流行于一些一二線城市的工業(yè)園區(qū)。發(fā)展型建筑的優(yōu)化布局不但為各個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了更大的生產(chǎn)辦公場所,還對城鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級創(chuàng)造了必要的物質條件。而產(chǎn)業(yè)結構又決定著城鎮(zhèn)居民的就業(yè)方式,對提高城鎮(zhèn)居民的生活質量起著重要作用。

(5)在四類建筑當中,體量最小的是休閑型建筑,在樣本中的面積占比不到百分之五,但其地位不容小覷。休閑型建筑承載了城鎮(zhèn)居民的文娛生活,為人居環(huán)境的塑造奠定了基礎。在六個樣本省份中,休閑型建筑與城鎮(zhèn)化率的關聯(lián)度僅次于教育類建筑,且與城鎮(zhèn)化率呈正相關。本文所劃分的休閑類建筑包括跟體育、文化、娛樂相關的所有公共服務性建筑,如體育館、社區(qū)文化活動中心、音樂劇場等。這類建筑政策導向性較大,容易同人民的實際需求實現(xiàn)合理配套。城鎮(zhèn)化率高的省份,更加有效地對此類建筑基礎設施進行配置。新型城鎮(zhèn)化的本質要求即人的城鎮(zhèn)化,城鎮(zhèn)除了為居民提供必要的生存發(fā)展相關的物質保障,還必須為市民創(chuàng)造一個宜居、健康的生活環(huán)境。基于此,城鎮(zhèn)化率較低的省份有必要加大對休閑類建筑的投入,使之符合新型城鎮(zhèn)化中人居環(huán)境的內(nèi)在要求。

4.3對策建議

通過上述分析及問題討論,本文站在公共管理的的視角上,為新型城鎮(zhèn)化中建筑類基礎設施的配置提出以下建議:(1)建筑類基礎設施的建設要緊扣新型城鎮(zhèn)化的內(nèi)在要求。新型城鎮(zhèn)化最終要解決的是人的問題,政府作為政策制定者,要牢牢抓住“以人為本”的本質要求。在基礎設施的建設上,結合城鎮(zhèn)居民的生產(chǎn)生活的實際需要,對滿足其需要的各類基礎設施加以合理規(guī)劃。(2)注重建筑類基礎設施的供需平衡。在建筑類基礎設施市場化的過程中,除了教育、休閑等政策導向型較強的建筑,地方政府還要加大對保障、發(fā)展型建筑的政策把控,使之符合建筑市場的規(guī)律。(3)建筑基礎設施的配置要注重結構的合理性。建筑類基礎設施的結構包括各種類型建筑的比例結構,以及在地域上的空間結構兩方面。在建筑類基礎設施布置的過程中,政府除了要有效控制建筑資源的總量,還要結合城鎮(zhèn)發(fā)展的現(xiàn)狀,合理分配有限的建筑資源,如城市建筑土地、鋼筋混凝土等建材。(4)結合本土實際城鎮(zhèn)化進程,優(yōu)化布局。城鎮(zhèn)化進程的快慢決定了該地區(qū)居民生產(chǎn)生活上的差異,具體表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結構、就業(yè)方式等各個方面。對于城鎮(zhèn)化率較高的省份,應當優(yōu)先考慮優(yōu)化發(fā)展、保障型建筑的配置,為居民創(chuàng)造一個更宜居的生活環(huán)境;而對于城鎮(zhèn)化率較低的后發(fā)省份,要優(yōu)化教育型建筑的投入,把提高人口素質放在重要位置。

參考文獻

[1]甄敏.中國城鎮(zhèn)化率影響因素及區(qū)域差異研究[D].遼寧大學,2017.

[2]趙旭宏.政府主導、固定資產(chǎn)投資對城鎮(zhèn)化地區(qū)差異影響分析[J].商業(yè)經(jīng)濟研究,2016(11):142-144.

[3]伍藝.人均固定資產(chǎn)投資、城鎮(zhèn)化及農(nóng)民收入效應研究——來自四川省的證據(jù)[J].生態(tài)經(jīng)濟,2014,30(08):57-59.

[4]姚士謀,張平宇,余成,李廣宇,王成新.中國新型城鎮(zhèn)化理論與實踐問題[J].地理科學,2014,34(06):641-647.

[5]楊儀青.新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的國外經(jīng)驗和模式及中國的路徑選擇[J].農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究,2013,34(04):385-389.

[6]單卓然,黃亞平.“新型城鎮(zhèn)化”概念內(nèi)涵、目標內(nèi)容、規(guī)劃策略及認知誤區(qū)解析[J].城市規(guī)劃學刊,2013(02):16-22.

作者簡介:譚金奎(1993.12--),男,重慶巫溪人,研究方向為技術經(jīng)濟評價與分析。