中小房企如何實現規模進階

謝楊春 吳嘉茗

摘要:行業變革中,規模房企已經率先做出反應,而原本資源、資金、銷售等不占優的小房企生存壓力顯然更大。但“時代造英雄”,洗牌帶來了風險,同樣帶來機遇。對于小房企而言,如何活下去、活得久是首要問題,之后才是如何活的好,實現規模的進階。

關鍵詞:區域深耕;融資成本;精準布局

中圖分類號:F293

文獻標識碼:B

文章編號:1001-9138-(2020)06-0046-50

收稿日期:2020-04-11

當前房地產行業發展邏輯已然發生轉變,由經濟助推器變為穩定器、壓艙石的過程中,過去高增長、高杠桿、高周轉模式逐步向有質量、高質量的發展。行業變革中,規模房企已經率先做出反應,而原本資源、資金、銷售等不占優的小房企生存壓力顯然更大。但“時代造英雄”,洗牌帶來了風險,同樣帶來機遇。對于小房企而言,如何活下去、活得久是首要問題,之后才是如何活的好,實現規模的進階。

如何在逆勢中向陽而生?中小企業需要在“錢、地、產、營、人”等5大方面做好優化、做對選擇、做好戰略。其中“資金、土地、產品”護航企業活下去,“運營、組織”則是實現規模進階的重要支撐力。

融資作為核心能力,是企業發展的命脈。對于當下資金為王的行情中,小企業更應注重資金的風險,堅持流動性、安全性高于收益性;土地則是企業賴以生存的根本,鑒于房企資金有限,堅持區域深耕、做熟做透城市是首選策略。“先走再跑”意味著做最安全的投資、選對城市在當下尤為重要;產品力的打造可以讓企業在細分領域提供差異化的服務,提升品牌的同時可以提升企業的綜合競爭力,定程度,上可以彌補資金的劣勢。

如何才能在逆境中制勝以及彎道超車?除了在資金、投資和產品上持續變革,在運營和組織上.小型房企同樣需要苦練內功。

1以史為鑒周期波動中“黑馬”房企發展模式值得借鑒

如何在當前行情中突破重重阻礙實現規模進階?過往崛起的“黑馬”房企發展路徑、戰略重點值得借鑒和學習。

過去的數年中,房地產行業曾經歷兩次較大.規模的整體擴張:2008年受到國際金融市場震動的影響,國家采用了寬松貨幣政策積極救市,熱錢涌人樓市帶動了房企業績大幅擴張,2009年萬科、綠城、保利、中海的銷售額都超過400億元,后來也成為第一批“千億房企”。

在經歷過一段調整橫盤期后,受到去庫存政策刺激,2016年的房地產市場迎來又一輪高熱。一二線城市房價率先大幅上漲帶動了三四線城市熱度攀高,整體樓市量價齊升。不少提前深度布局三四線的房企抓住紅利,業績得到了大幅增長,其中中梁控股從2015年僅有168億的銷售額到2019年全口徑銷售額突破1500億元,成為行業最受矚目的“黑馬”房企。

對于目前仍處于百億規模的小型房企而言,如何在行業集中度持續上行中維持生存,以及實現規模擴張、業績逆市增長是當前面臨的主要難題。而理解中梁等企業是如何完成“突圍”、其戰略方式如何,對小型房企規模提升具有一定借鑒意義。

戰略,上采取先深耕、后擴張,從區域型轉向全國型。回顧以上逆市擴張房企成立以來的布局歷程,明顯可以看出小型房企的發展主要遵循“從區域到全國”的路徑,在立足大本營、有一定資本后再向全國擴張:以中梁、祥生和佳源3個浙系房企為例,3家房企在踏出浙江后的首選區域一般為江蘇或上海,一方面江浙滬之間互通便捷,便于企業組織架構的拉開和建立,另一方面長三角作為經濟基礎最好的城市群,房地產發展底蘊十足。

在長三角建立大本營后,佳源2016年開始進駐珠三角,2018年進軍北京、天津等更遠的城市,中梁早在2017年便開始開拓西南、西部市場。

截止到2019年上半年,這些房企總土儲中仍有較大的比例位于“大本營”區域,在向外拓展的同時,也依然注意保持深耕區域的土地儲備。從6家典型企業的土儲來看,平均仍有近4成位于深耕區域,而其中祥生、新力這一占比超過50%。

區域經濟發展的不平衡導致企業在投資布局偏好上有較強的一致性,尤其三四線城市的布局上有明顯共同點。除土地儲備以外,過去幾年業績快速上漲的企業在項目運營、投資、產品等方面各有所長,打法不一,其中不乏值得小型房企借鑒參考的模式。

2他山之石聚焦“資金、投資、產品、組織”優化

參考業績快速上漲的企業成功之處,可以給小型房企運營帶來一定的借鑒。在小房企發展中,“錢”“地”“產品”和“人”是重要一環。

2.1資金:開發多渠道融資,提高資金使用效率

小型規模房企在擴張規模時面臨的一大難題在于平衡高杠桿、高速擴張與企業現金流安全穩定,盡量多渠道融資、且通過合作等方式提高資金利用率,是小型房企維持現金流周轉的重要方式。

2016年以來,cric監測的近百家上市公司平均融資成本為6.13%,而本次主要對標的典型房企發債的平均融資成本顯然偏高,佳源、中梁、俊發、新力、卓越平均融資成本均高于行業平均,僅有美的、華發平均融資成本較低,見圖1。

對于小型房企而言需注意調整自身債務結構,盡量增加中長期債券的比例,控制現金短債比,保證現金的流動性;同時盡可能增加利率相對較低的銀行貸款,調低信托融資比例。此外,境外貸款的平均利率較高,需謹慎評估償貸壓力。

雖然從央行、財政部等部門表態來看,房企的融資環境不會“大水漫灌”,但住建部提出促進銀企合作,鼓勵商業銀行給予信用優良的企業以融資支持,部分地方政府也在“一城一策,因城施策”的思想指導下對當地房企的融資政策給予了優惠,對房企融資產生利好。

除拓寬融資渠道,降低融資成本以外,提高項目周轉速度和資金的使用效率也是小型房企需要修煉的能力:以祥生為例,2018年6月以前拿地項目在年內可完成85%的去化,得益于資金高速滾動,祥生的總資產負債率低于行業平均水平;另一快速擴張的典型企業中梁也實行以現金流為中心的運營策略:鼓勵項目開工5個月現金流回正,6個月資金進行第2次投入,資金的高速轉動降低了不良資產沉淀,也對中梁持續投資拿地提供了保障。

為提高運營效率和資金使用率,美的置業表示2019年上半年持續優化了內部管理體系,通過建立數字化運營體系,數據化銷售平臺等方式提高運營效率,進一步提高了庫存去化率和資金周轉率,已竣工待售物業從43.83億下降至38.13億元。小型房企要做到高效運營、資金高效使用,應當同步發展數據化運營管理和銷售平臺,打好高效運營的基石。

2.2投資:聚集長、珠三角三四線,深耕大本營區域

此類規模逆市擴張的企業多發源于三四線城市,對城市運營方式更加熟悉。如中梁發源于溫州、祥生成立于諸暨、佳源起步于嘉興,優先選擇三四線后,在規模達到一定程度再轉向一二線拿地。

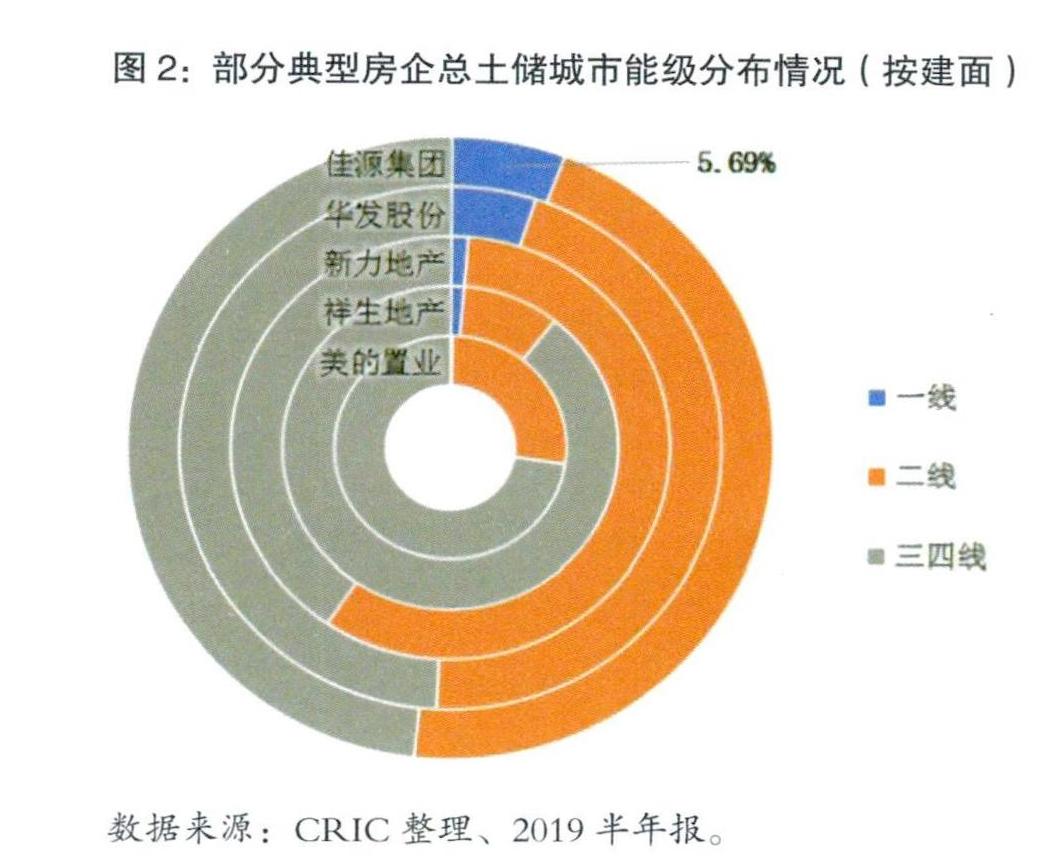

從企業的總土儲能級分布情況來看,位于一線城市的土儲占比較低,僅華發、佳源各有5%左右的土地儲備位于一線城市。一線城市土地資源稀缺,優質地塊的競爭也較為激烈,其次各類公共設施、保障房配建等要求嚴格,上市后也面臨限價、限售等較多政策調控,運營難度和盈利難度都較大,不適合中小型房企早期拿地發展。

回歸二線城市是不少房企2019年拿地的主要戰略,相對一線而言,二線城市既有人口、產業的優勢,土地資源又相對寬裕,更適合作為中小型房企轉向高能級布局的第一站,布局二線城市時也主要選擇深耕區域的核心城市,見圖2。

長三角、珠三角由于區域整體經濟情況良好,三四線居民也有較強的購買力,且區域內的核心城市具備較強的輻射能力,帶動了周邊三四線城市需求、房價的上升,導致珠三角和長三角的三四線城市成為房企最青睞的選擇,見圖3。

3變革突破區域深耕之下保持資金穩健和精準布局

通過借鑒典型企業的發展路徑和經驗來看,結合當前“增量未結束、存量剛開始”、城市愈加分化的市場行情來看,小房企突圍集中在“錢、地、產、運、人”等方面,仍應該通過聚焦資源進行區域深耕,做熟做透市場,“先走再跑”避免為追求規模盲目擴張。資金上以穩健為主,堅持流動性>安全性>收益性,保證現金流。投資上選對城市尤為重要,核心城市圈內三四線并非無利可圖,小項目快進快出,通過周轉速度搶占市場紅利。

3.1集中資源區域深耕,深人增量市場之后找尋存量增值服務

目前行業處于“增量未結束,存量剛開始”的格局。對于小房企而言,即要把握好增量市場空間,也要緊抓存量市場的機遇。

對于增量市場,戰略上依舊以住宅為核心,從過往周期中黑馬房企來看,初始階段多元化的布局幾乎尚未涉及,由于資金、資源有限,因此主要精力仍需集中在住宅開發。無論是一二線還是三四線,商業辦公市場銷售都面臨巨大困境,且商業模式發展需要大量資金和長期的回報周期,因此例如新城、旭輝、龍湖等商住雙輪驅動的發展模式并不適合小型房企。

增量市場采取區域深耕的戰術,做熟市場,提高市占率,只有深耕才會有新機遇。一方面是實力、資金的限制,需要小房企采取“先走后跑”的策略,專注在自身所熟悉的區域市場。例如中梁、祥生等發展都是從區域深耕轉向全國化,且銷售重點仍在大本營區域。另一方面,小房企往往在當地地緣優勢明顯,企業決策鏈更短,對當地的熟悉程度是其深耕的優勢和機會。如果盲目對外擴張,資金分散,不僅面臨行業周期波動的風險,也會直接影響自身所在區域的銷售情況。

通過城市深耕,尤其是做熟做透市場。單個城市來說,市占率達到30%甚至更高才能獲得品牌溢價、服務溢價,更重要的是能夠形成多盤聯動,面對市場外來的分食者才能有與之對抗的砝碼。

3.2把握周期做精準投資,小項目快進快出提高周轉力

在目前城市分化的行情當中,精準、高效投資顯得尤為重要,如何抓住市場周期的結構性機會,是小企業活下去甚至彎道超車的關鍵。如何精準投資?主要聚焦在選擇哪里、選擇怎樣的地、用什么策略三個方面。

第一,選擇一二線還是三四線?我們認為三四線不比一二線機會差,仍有發展潛力。但隨著棚改退潮、需求透支,三四線市場要比一二線更難做。城鎮化大背景下,強調區域深耕和地貨比策略中,下沉三四線依然是首選。

城鎮化推動下三四線仍有發展潛力。三四線城市經歷一輪上行后,剛需基本得到滿足,但隨著城鎮化率持續推進,三四線城市仍有大量農村轉化為城市人口的紅利。統計局數據顯示,截止到2019年末全國城鎮化率達到60.06%,城鎮常住人口達到8.5億人,據中國社科院研究預測,到2030年城鎮化率能達到70%,城鎮人口達到9.5億人。城鎮化的紅利將大部分利好三四線城市,整體來看未來十年三四線市場仍有增量空間,以三四線城市作為突破口也能與區域深耕的戰略相匹配。

第二,如何選擇三四線?密切關注城市圈周邊有人口、有產業、有收人支撐的優質城市。

在選擇三四線城市時,由于城市數量龐大、范圍廣泛,且部分城市的房地產需求已經過一輪透支,短期內市場活躍程度難以恢復,所以選擇優質三四線城市是小型房企需把握的首要方向。選擇進入城市時,城市人口、產業、經濟基礎以及新經濟活躍程度等都是重要參考指標。當然,如何精準選擇城市布局也需要和企業的戰略相匹配,以城市群作為深耕的基點對外擴張和選擇。

第三,地塊如何選擇?控制風險不拿地王,通過小項目快進快出提高土地轉化率,加快項目周轉能力分散風險、聚焦收益。

首先,堅決不拿地王,小房企可憑借地緣優勢盡量低成本拿地、避免高價地塊。此外建議小型房企拓寬拿地渠道,尋找協議拿地、收并購拿地等方式。

其次,在項目地塊的選擇上,小型房企可以效仿擴張期的中梁:根據城市的人口、經濟水平、成交量等指標將地塊進行分級,從市中心到郊縣地塊的拿地體量從大到小。多數情況下市中心地塊競爭激烈,小型房企拿地難度較大,如果在城市新區、外圍、甚至郊縣區域拿地,建議以小體量的項目為主。一方面小體量項目的操盤難度較低,另一方面小體量項目資金沉淀較少,對于小型房企來說一個大體量項目和多個小體量項目相比后者風險系數更低,資金滾動的效率也會更高,所以對小型房企而言選擇快進快出的打法較為保險。

最后,打造快周轉能力。雖然目前市場正逐漸從快周轉型轉向品質型,企業的高周轉能力在當下并不被刻意被提起,但對于小型房企而言,即使目前不以高周轉的方式操盤,仍然需要修煉“內功”,鍛煉高周轉操盤的能力。在此可以借鑒祥生“5個前置”的拿地模式,在拿地階段提前完成設計、招采定標等.工作的前置,提高項目落地后的開發速率。只有具備了高周轉的能力,才能夠在市場機遇來臨的時候把握窗口期,完成出貨。