案上游園,明代文人的瓶花趣味

張宇

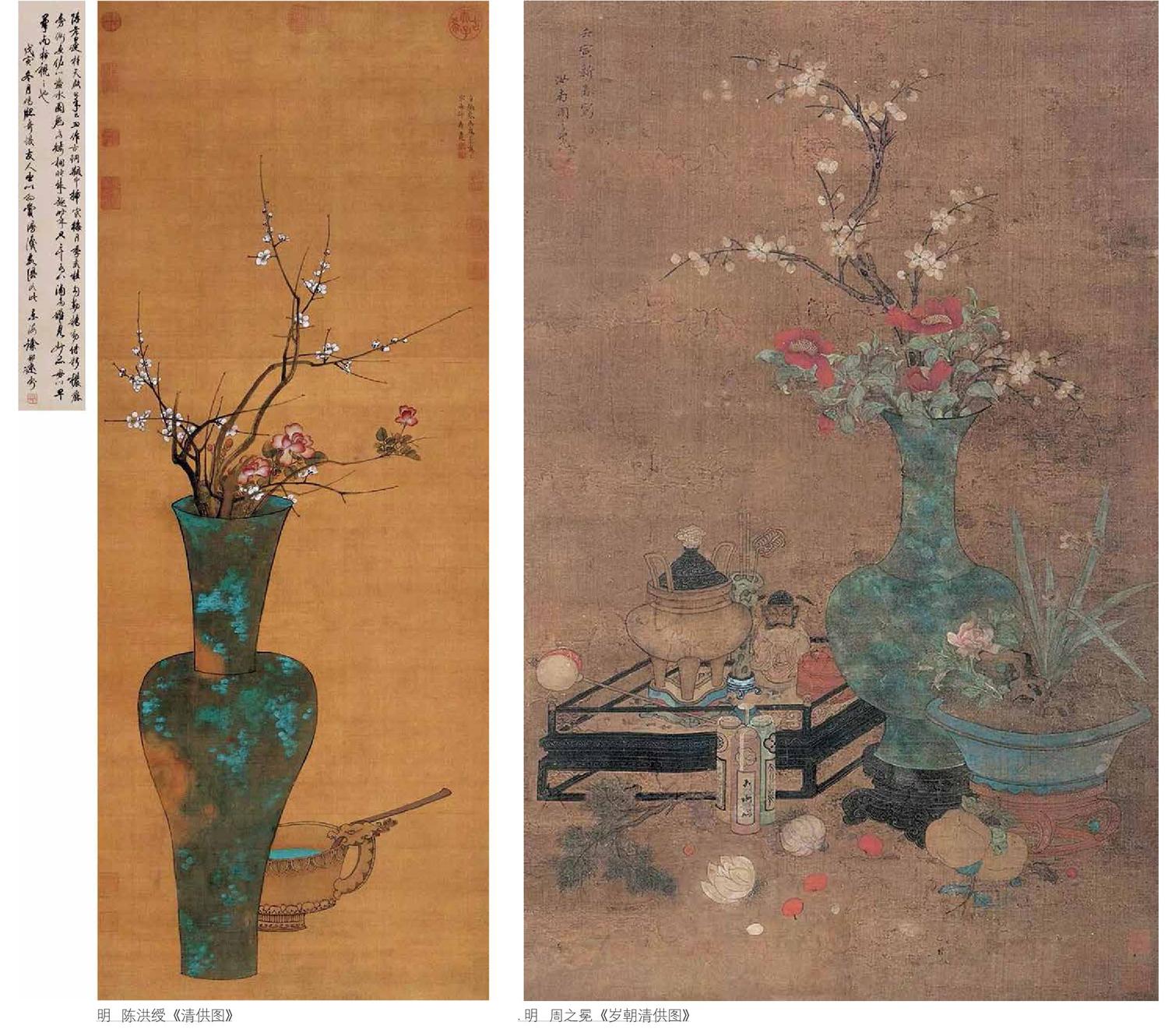

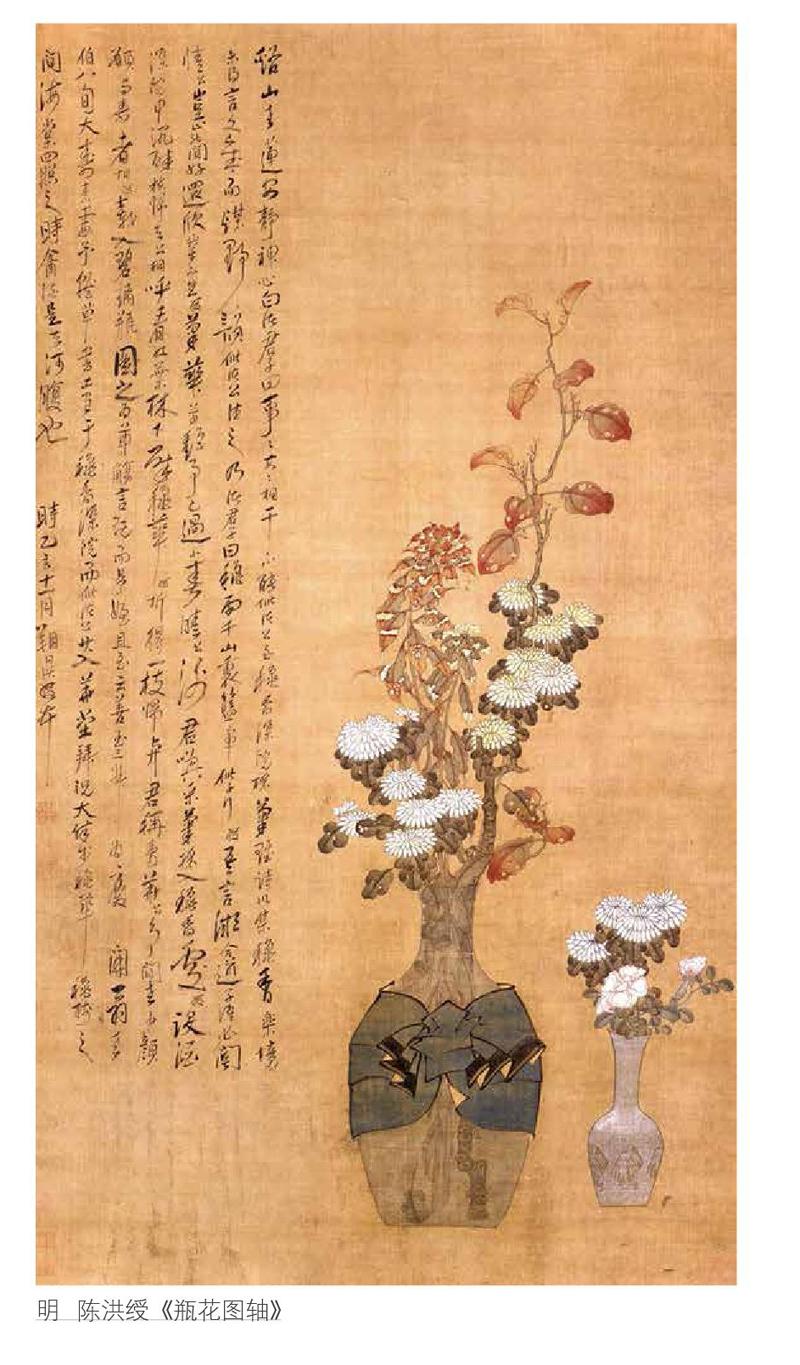

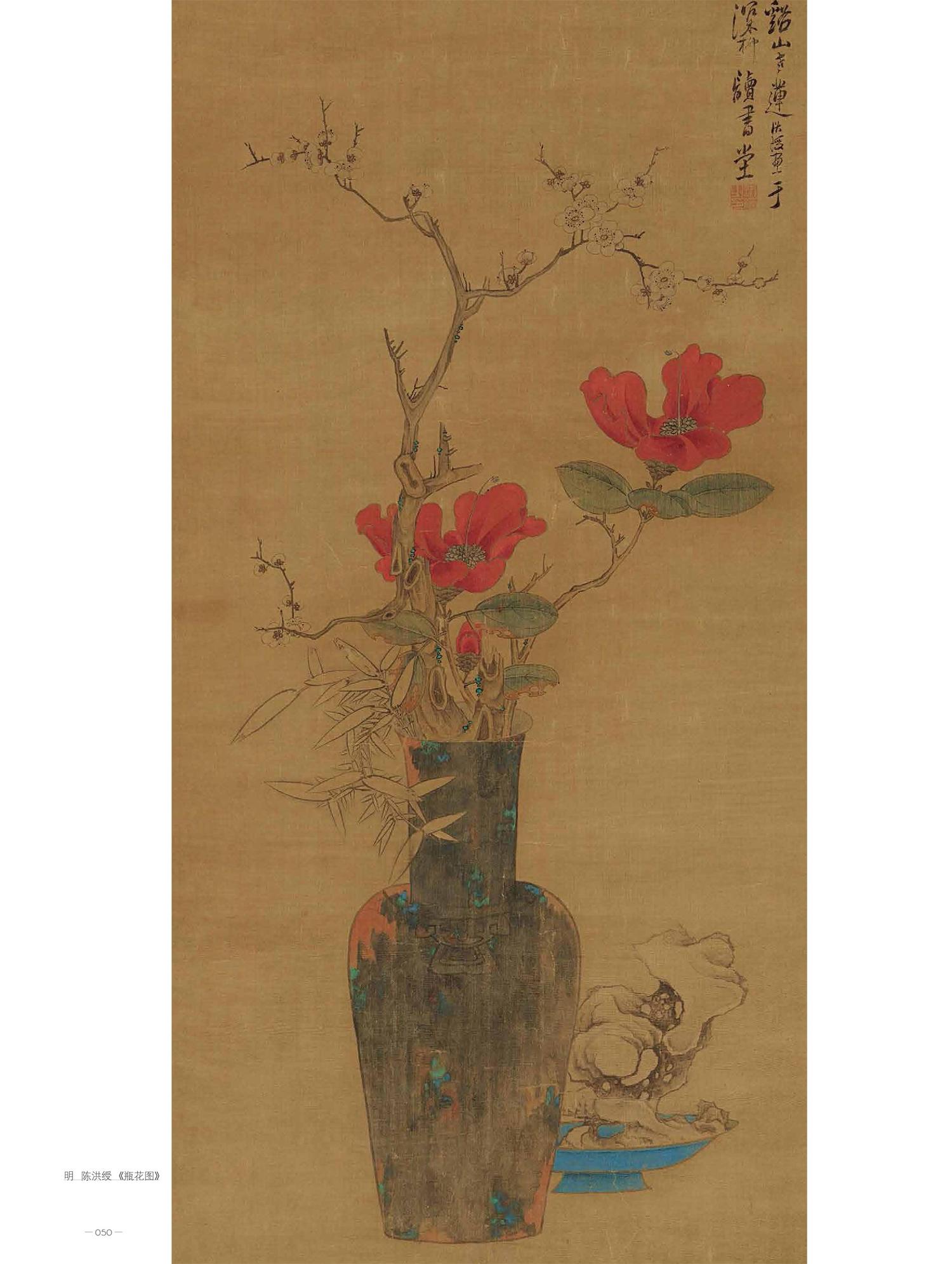

明代瓶花藝術空前繁榮,出現了諸多有關瓶花的理論著作,如高濂的《瓶花三說》、張謙德的《瓶花譜》、袁宏道的《瓶史》、文震亨的《長物志》以及王象晉的《群芳譜》等。同時,以瓶花為題材的繪畫作品不絕,如邊文進《歲朝圖》、陳栝《平安瑞蓮圖》、周之冕《歲朝清供圖》、馬守貞《歲朝圖》、陳洪綬《瓶花圖》等都反映了當時文人的瓶花審美趣味。明代瓶花的興盛,既有其相對獨立的場域,又與明代特殊的政治、經濟、文化生態息息相關。

瓶花可管窺當時社會形態

明清科舉達于極盛,八股制義,亦是自身弊病達于極甚。八股文堪稱絕藝,需要作者知識博雜,義理依仁據道,文辭古雅華瞻。明代文人的主要精力都耗費在了八股文上。文人們在修煉八股文時,雜覽群書、博古尚雅,亦可充分炫才逞能。隨著科舉興盛,文人階層不斷擴大,各類文學雜藝由文人導入傳播,諸藝勃興,如金石、刻竹制扇、賞瓶鑒陶、古刻碑拓、造園雅集、填詞唱曲、焚香制琴,品茗蒔花等蔚然成風,并帶動整個社會藝術化趨勢。

明中晚期政治環境復雜多變,文人參政遭遇風險的可能性極高,遂投身雅逸修身養性活動之中,刻意與時政保持一定距離。在此背景之下,文人們對于瓶花的熱愛與追崇,便不足為奇。插花活動在文人雅士的促進下,盛極一時。

在經濟方面,明中晚期江南經濟繁榮,生活富裕。萬歷年間李樂在《見聞雜記》中記載了當時的社會現象:“厭常喜新,去樸從艷……余鄉二三百里內,自丁酉至丁未(1537-1547),若輩皆好穿絲綢、縐紗湖羅,且色染大類婦人。余每見驚心駭目,必嘆曰:此亂象也。”時人好奢靡,高調張揚的現象已趨普遍,令人驚駭。張岱《自為墓志銘》中坦言:“少為紈绔子弟,極愛繁華,好精舍,好美婢……好華燈,好煙火,好梨園,好鼓吹,好古董,好花鳥,兼以茶淫橘虐,書蠹詩魔,勞碌半生,皆成夢幻。”亦可管窺當時社會文化形態。經濟繁榮文娛活動蓬勃,文人審美追求達到十分精致的高峰,精細化的享受與追求漸成為文士階層的流行風尚,加之商品經濟日益阜盛,手工業發達,科技進步的推動,花卉種植業隨之也迅速發展,助推了瓶花的興盛。

瓶花擁有獨立場域

明代文人士大夫們仕途多變,無法長期定居于一地,園林山石草木不能隨身攜帶,瓶花作為微縮版園林替代物,成為案上林泉,供文人們游賞四季變換之興味,體味清雅、幽逸、閑適、散淡的生活本相。

案上游園,四時之花苑囿于隅。瓶花以其相對的靈活性,滿足了在有限的居住空間內重現自然景象,詮釋自然意境,進行各種可能的意象構建,以呈現文人其獨特的藝術趣味和審美風格,同時維系了文人士大夫這個精英階層歸隱山林、超脫避世的理想境界。明代瓶花藝術,是遠離政治場域而營造一個純粹的審美場域。在這個場域里,文人以花會友、修身養性、切磋學藝、炫才耀能,是釋放政壇失意或人生理想不順遂的減壓平臺,鑒賞者與藝術品之間物我兩忘、主客交融,更是賓主盡歡的精神饗宴。

花木本無情義,由于人們的情感投射,故生“草木之情”。通過“移情”,妙趣萬端的花木便通了人性,各具性格,牽引出文人雅士在賞玩過程中的心靈意緒。一枝花,一片葉,一座石,一汪水,古代文人總能于細微處見宏大,清淺中見深刻,以物寓理。好的瓶花作品,既能體現插花者的審美思想與趣味,亦可見插花者的胸襟與藝術修為。

張謙德曾提出“天趣”,作為瓶花的美學標準。瓶花返璞歸真,清新脫俗,才有淡雅高遠的氣質與詩意。然“天趣”也最難拿捏,與繪畫“謝赫六法”第一法“氣韻生動”異曲同工。董其昌在《畫禪室隨筆》中說:“氣韻不可學,此生而知之,自有天授。”同時他也提出提升之法:“讀萬卷書,行萬里路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內營,成立鄞鄂。隨手寫去,皆為山水傳神。”插花者富有學養,審美旨趣高,所插瓶花必然清雅脫俗,這不正是得“天趣”之法嗎。

清雅復古的瓶花美學

張謙德在《瓶花譜· 品瓶》中強調,插花擇瓶“ 貴磁銅,賤金銀,尚清雅”的復古旨趣。也反映了明代文人崇古、尚清雅的瓶花風尚。

金石學經宋元發展,到明代興盛,助推了文人階層崇古、摹古、賞玩夏商周三代器物之風。明曹昭《格古要論· 古銅器論》載:“夏尚忠,商尚質,周尚文,其制器亦然。商器質素無文,周器雕篆細密,而夏器獨不然。常有夏器,于銅上相嵌以金,其細如發,夏器大抵皆然。”三代銅器質樸穩重、文氣端莊、做工精細,為文人雅士所鐘愛。古銅器被袁宏道稱作“花之金屋”,還宜插花,《格古要論》載:“古銅器入土年久,受土氣深,用以養花,花色鮮明如枝頭,開速而謝遲,則就瓶結實。”李漁《閑情偶記》載:“瓶以磁者為佳,養花之水清而難濁,且無銅腥氣也。然銅者有時而貴,以冬月生冰,磁者易裂,偶爾失防,遂成棄物,當以銅者代之。”可見古銅器插花,獨具優勢。

明人插花以瓶為主,一改宋元盆花和瓶花兩種形態雄峙并舉的局面,尊、罍、觚、壺皆可入花。從明初畫家謝環所畫《杏園雅集圖卷》、唐寅《琴士圖》,到明中晚期陳洪綬的《清供圖》《瓶花》,及至沈周、文徵明等眾多名家的畫作上,均可見到花觚簪花作為文房清供、裝點文人雅集的場景。而在插花方法上,明代人更注重瓶花美態的呈現,亦會因時令、場地不同,對花器材質、大小進行選擇搭配。《瓶史》言:“插花不可太繁,亦不可太瘦。多不過二種三種,高低疏密,如書院布置方妙。”“置瓶忌兩對,忌一律,忌成行列,忌繩束縛。”此外,此時的花瓶開始普遍使用單口或多口內膽錫套管來固定、支撐花枝。李漁在《閑情偶寄》中還介紹了做“撒”的方法:“以堅木為之,大小其形,勿拘一格,其中則或偏或方,或為三角形;但須圓其外,以便合瓶。”今日故宮所藏花器便是例證,不僅有單孔或多孔來管束花枝,且有多種鏤空花紋做裝飾。這些技巧的使用,不僅可延長花朵和花器的生命,更令插花者有了自由發揮的創作空間。

與此同時,明代制瓷業十分發達,瓷器漸趨成為花瓶主流,時人大量仿制宋瓷(官、哥、汝、定、均、龍泉等),以汝窯“天青色”為佳品,崇尚清雅,極好地滿足了人們的崇古意趣,也從側面助推了瓶花的興盛。宋代是中國古代文治政府最完備的朝代之一,也是文人政治境遇最優裕從容的時代,相比之下,明代文人的政治境遇就要窘迫得多。明代仿制宋瓷之舉,似乎也暗含著對宋代文人境遇的無限向往。

另一方面,明代文人以“清、疏、淡、遠”為瓶花審美逸趣標準,這與當時“陽明心學”“復古思潮”“理、象、氣、數”等概念不無關系。明代“前后七子”提出“文必秦漢,詩必盛唐”的重要文學理論,文學復古在明中期文壇掀起了一場波瀾,學風、士風、民風、文風的變化與嬗遞,均與此時思想態勢緊密關聯。

由此可見,明代瓶花藝術生活層面的崇古,無疑是整個社會復古思潮現象的縮影。

即物見道,花品即人品

《周禮· 春官· 典命》載:“典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命,上公九命為伯。”《國語· 周語中》載:“內官不過九御,外官不過九品。”“九命”“九品”職官分類法于周代始,延續至清代,影響范圍廣,在文學藝術、農商醫藥、動植器玩、社會生活等領域皆可見其序列時風。宋代張翊《花經》有“九命升降”法,為花卉評級排序。明代張謙德《瓶花譜》有“九品九命升降”法,給花卉編排等第次序。

《瓶花譜· 品花》中將蘭、菊、石菖蒲等位列一品九命,等次最高,其中蘭、菊位居前列。《瓶史· 品第》將梅列為上品,居魁首。這些花卉都是古代文人雅士極愛之物,常常出現在各類文學作品及繪畫中。宋代王貴學《王氏蘭譜》云:“蘭,君子也。餐霞飲露,孤竹之清標;勁柯端莖,汾陽之清節;清香淑質,靈均之潔操。”蘭品性高潔,體現了文人對風骨的看重。周敦頤頌贊菊乃“花之隱逸者也”,晉陶潛獨愛。菊花傲然凌霜,獨吐幽香,是不與世俗同流合污的隱士象征。唐張籍《寄菖蒲》:“石上生菖蒲,一寸八九節。仙人勸我餐,令我顏色好。”菖蒲不沾污泥,僅僅憑借凈石與清水生存,仿佛是不肯與濁世同流合污的高士的化身。將花卉按雅俗排位品評,既是對花卉品性的重視,亦是對文人品格的看重。插花者往往賦予此類花不同的品質與象征意義,同時對花的形、色、質、韻等都十分講究。花品即人品,即物以見道。

明代文人的瓶花趣味,反映了當時文人生活的一個側影。從中我們可以了解到,他們通過崇尚風雅的方式以釋放生存的窘境,也可領略和感受到中國古代文人的博雅生活。