太行山紅色文化旅游品牌路徑研究*

——以抗戰文藝為中心

文/王芳芳 (山西師范大學)

太行山位于山西東部、東南部,與河北、河南兩省相交,是我國東部地區的重要山脈和地理分界線。1937 年,八路軍129 師創建晉冀豫抗日根據地,太行山區成為八路軍總部所在地。老一輩無產階級革命家長期在此戰斗生活,留下了豐富的紅色文化。近年來,山西省旅游產業將“太行精神”作為紅色旅游開發建設的重點項目之一,其對于山西紅色文化旅游產業的整體品牌開發建設具有重要意義。如今,紅色文化旅游的發展仍然存在局限性,紅色文化旅游品牌缺乏市場競爭力。因此,將太行山區的紅色旅游與抗戰文藝相結合,或許可以走出一條發展紅色文化旅游產業的新路徑。

一、山西省太行山紅色旅游發展現狀

紅色文化旅游,是以物質層面內容為載體,以精神及制度層面為依托,讓游客了解革命事實,體會革命先烈的愛國情懷和奉獻犧牲精神,珍惜當下的美好生活。太行山作為晉冀魯豫革命根據地和八路軍總部所在地,具有獨特而深厚的紅色文化底蘊。太行山區現存的革命景區有:武鄉縣八路軍總部磚壁村舊址、武鄉縣八路軍總部王家峪舊址、武鄉縣八路軍太行紀念館、黎城縣黃崖洞兵工廠舊址、左權縣左權將軍殉難處、左權縣麻田八路軍前方總部舊址、左權縣麻田八路軍總部紀念館潞城區北村八路軍總部、沁源縣太岳軍區司令部舊址、壺關縣常行民兵抗日窯洞戰斗遺址等景區。

但作為紅色旅游勝地,存在以下不足:

(1)紅色旅游產品結構不合理。在展現歷史文化方面,太行山區的紅色景區多為紀念館、博物館、展覽館等,展覽方式僵化,當地的歷史文化沒有與景區有效結合,僅限于對具有革命特色的建筑進行簡單地修繕,產品結構不合理。

(2)紅色旅游產品缺乏特色文化活動。在旅游文化活動中,沒有充分利用當地的文藝活動和特色民俗,旅游模式單一對旅游者缺乏新穎性和吸引力,特別是無法滿足當代青年群體的需求,因此在市場競爭中缺乏核心競爭力。

(3)紅色旅游景區之間缺少合作精神。如地理位置相近的武鄉縣和黎城縣,兩縣的紅色旅游資源豐富且相似度較高,但兩縣之間缺少溝通交流,缺乏相應的資源整合,兩縣推出“體驗一天八路軍的生活”的旅游項目,導致旅游產品設計雷同,市場惡性競爭,景區建設重復等問題。

二、山西省太行山抗戰文藝旅游資源調查與整合

抗日戰爭全面爆發后,無數懷揣革命理想的文藝工作者來到太行抗日根據地,結合當地民間特色文藝,創作了許多歌頌共產黨人、贊揚英雄兒女、贊美革命事業的藝術作品,如《小二黑結婚》《萬象樓》《黃河大合唱》《在太行山上》《模范家庭》等,留下無數的精神食糧。

(一)武鄉民歌

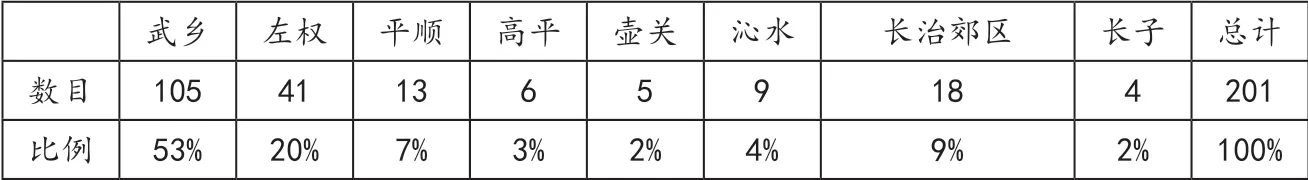

抗日戰爭時期,為動員民眾,太行根據地的民眾創作了許多反映根據地革命斗爭的民歌。據不完全統計,可搜集到有歌詞的民歌201首,其內容分別為反抗日軍侵略的抗戰歌、歌頌勝仗與抗日英雄的贊歌、動員民眾參軍的動員歌、鞏固根據地建設與發展的勞動歌、謳歌愛國熱情與民族精神的圣歌等。

表1 太行民歌分布表

抗戰初期,八路軍的軍事活動主要以游擊戰、反掃蕩為內容。在太行抗戰時期的民歌中反映的比較充分。《太行山展開游擊戰》“太行山是英雄的山,抗日的烽火遍地燃,領頭人就是咱朱老總,到處展開游擊戰……”唱出了抗日軍民的豪氣,和對共產黨的由衷贊美,從中可以清楚地認識到游擊戰的普及情況和效果。

抗戰時期,山區群眾圍繞根據地的生活,以抗日為主題,創作出許多動員歌曲。《當不了英雄別登門》里表現了妻子對丈夫的期許,“羊肚子手巾頭上扎,但愿你胸前帶紅呀花。莜麥開花棱搭棱,當不了英雄別登門。”《動員抗戰小唱》套用《打酸棗》調,唱出了軍民團結一心抗擊侵略者的決心,“紅眼那個圪針呀,扎人死里疼,日本那個侵略者同胞們實呀實在兇。……你那你那個矛子呀,我拿我的槍,打擊那個侵略者,同胞們保衛家鄉。”

抗戰時期的武鄉民歌是記錄軍民戰斗、生活生產的直接反映,也是軍民思想情感的真實表達,是太行山上的藝術瑰寶,有著崇高的思想境界和藝術魅力,把民歌開發作為紅色旅游打卡項目之一,將為紅色文化注入新的活力,留給人們一種特殊的美感享受。

(二)沁源秧歌

沁源秧歌是因抗戰需要而由地方小調及歌舞發展而成的具有濃郁地方特色的小劇中。其最初表演形式是街頭廣場文娛活動,載歌載舞,伴以花鼓,當地人稱之為“鬧秧歌”,經常出現在節日社火表演中。

全面抗戰初期,綠茵劇團表演了《山溝生活》《出城》《搶糧》等秧歌劇,演出了悲慘的民眾生活,鼓舞民眾奮起抗日。抗戰后期,綠茵劇團編演了《回頭看》《參軍》《鍛石雷》《抬擔架》《光榮抗屬》《殺敵英雄楊學孟》《民兵英雄李德昌》等20 多個秧歌劇,激發了軍民的革命斗志,涌現出無數抗日模范。

綠茵劇團創作的秧歌劇內容與人民生活貼近,激發了人民群眾的斗志,在當時引起了巨大共鳴。在發展紅色文化旅游產業時,將這種共鳴植入到紅色旅游項目中,可以喚起游客的同理心,讓游客體會到美好生活的來之不易,更加堅定其理想信念,激發其愛國熱情。

(三)襄垣鼓書

襄垣鼓書是由“鼓兒詞”(盲藝人說唱)和“柳調”(明眼藝人說唱)結合后的曲種,其憑借板式齊全、唱腔優美、內容豐富、形式別致、鄉土氣息濃厚等特點深受群眾喜愛,是襄垣人民寶貴的文化藝術遺產。

在抗日戰爭時期,“盲人宣傳隊”創作了《活捉尹道山》《土地法大綱》《殺敵英雄》《減租減息》《擁軍抗屬》《地雷戰》《捉特務》《打日本》等幾百個襄垣鼓書小段,發揮了重要的宣傳動員作用,激發了人民群眾的愛國熱情。

抗戰文藝為滿足抗日戰爭時期的宣傳需要而被有意識地創作出來,是抗戰時期太行山區文化生態系統物化的成果。將抗戰文藝作為紅色旅游資源,可以突破傳統紅色旅游產業的單調性,實現視覺、聽覺、觸覺、感覺等全方位、多維度的情景體驗。

三、山西省太行山紅色文化旅游產業新路徑

隨著“體驗經濟”時代的到來,體驗式旅游將逐步取代傳統旅游模式,強調游客的多元化體驗,強調參與感。紅色文化旅游產業要想突破傳統局限,就必須將革命傳統文化與現代人的審美觀念、審美習慣以及審美接受相結合,旅游項目設計要以消費者的參與和體驗為核心。增設文藝表演、民俗教學等使旅游者可以親自參與的活動項目,在紅色旅游產品開發中突顯“體驗、參與、互動”等項目特點,使游客感覺身臨其境,以充分調動游客的積極性和參與性。

隨著太行山紅色旅游產業的不斷發展,武鄉縣在打造“兩園一劇”中突顯了抗戰文藝在旅游資源中的作用,八路軍文化園上演《反掃蕩》《太行游擊隊》《歡慶勝利》三大情景劇;游擊體驗園設置了“打一場游擊戰”的角色扮演項目;《太行山》更是以實景劇的形式再現了當年八路軍將士與太行兒女浴血奮戰、共同抗擊敵人的史實。

“兩園一劇”的成功經驗說明,發展與繁榮紅色文化旅游產業,應當注意多維度、全方位的感官體驗,多運用文學、音樂、舞蹈、美術等藝術形式,特別是當地獨具特色的民間文藝。

紅色文化旅游集傳承革命精神、弘揚愛國思想、推進經濟發展于一體,對我國的社會人文、政治生態、文化傳承以及經濟建設等方面具有深遠的影響。紅色旅游作為一種新型產業,應將當地文化特色與生態景觀相結合,充分挖掘抗戰文藝在紅色旅游中的作用,挖掘抗戰文藝中有感染力的文藝作品,讓歷史人物講述歷史故事,再配合現代科技手段再現當時革命場景,使游客在逼真的環境氛圍中真情實感地體會紅色文化的精神內涵。抗戰文藝與紅色旅游的有效結合,不僅符合大眾的旅游需求,也符合社會主義核心價值觀,有利于培養時代精神,形成紅色文化旅游產業發展的新路徑。