從檔案史料看高校在民族危機中的抉擇

李虹

摘? 要:九一八事變后,民族危機日益嚴重。作為安徽省最高學府,省立安徽大學的態度與行動成為社會各界關注的焦點。學校師生一面成立抗日救國會,開展輿論宣傳;一面安心求學,致力于科學研究與文化建設,為振興中華民族作準備。這是一所高校在民族危機中的抉擇,也是教育界在國難中肩負的多重責任與崇高使命。

關鍵詞:省立安徽大學;民族危機;多重責任

九一八事變后,高校師生的態度與行動,成為社會各界關注的焦點。作為安徽省最高學府,省立安徽大學在面對日益嚴重的民族危機時,有著怎樣的應對?本文試圖通過省立安徽大學師生在九一八事變后的抉擇,分析教育界在民族危機中所肩負的多重責任與崇高使命。

1 以實際行動表明抗日決心

1931年9月,日本在東北制造柳條湖事件的消息傳到安慶,引起了省立安徽大學師生的激憤。面對日本侵略,學校師生很快做出應對,成立了抗日救國組織,以實際行動表明抗日決心。

1.1 成立抗日救國會。1931年10月,省立安徽大學成立了“安大全體師生抗日救國會”。[1]10月10日,學校在國民政府教育部《學生義勇軍教育綱領》[2]的要求下成立抗日義勇軍(圖1),其宣誓詞如下:“中華民國二十年十月十日,安徽大學全體謹誓,自本日起永遠不買日貨,誓雪國恥,如有違背誓言,愿受最嚴厲之處分。”[3]

宣誓后,全體師生參加市民大會,并赴安徽省政府請愿。同月,北平、天津、上海、江蘇、湖南、湖北、山東、安徽等各地學生百余人齊集南京中央大學,成立全國學生抗日救國會,省立安徽大學胡琦、陳頌平二人參會。

1933年9月,省立安徽大學制定《本大學軍事訓練計劃大綱》,指出軍事訓練的宗旨是“提高獻身殉國之精神,以增進國防之能力”[4]。在軍事教官指導下,男生義勇軍與女生救護隊(圖2)相繼展開訓練,并多次于野外演習旅次行軍。

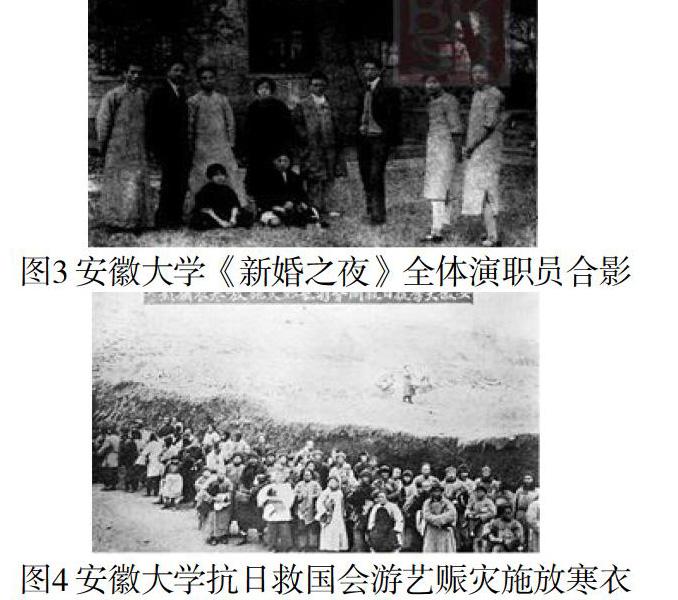

文學院劉大杰教授編寫的劇本《新婚之夜》《勝利的死》講述了日本侵占我國東北后,國人奮起反抗的情形。1931年10月,該劇由省立安徽大學學生于安慶新舞臺公開表演(圖3),喚起了民眾反日愛國的熱情。省立安徽大學抗日救國會還利用課余時間走入街巷,向民眾宣講日本的侵略行徑,組織話劇表演與鄉村宣傳并開展了游藝賑災施放寒衣等活動(圖4)。1936年12月,綏遠抗戰勝利后,學校教職員共捐款720.1元,送繳地方銀行轉匯前線。不久,學校收到了綏遠省主席傅作義的答謝電報。[5]

全面抗戰爆發后,學校于1937年9月迅速組織戰時后方服務隊,包括宣傳、警衛、糾察、交通、救護、防空與消防、募集與慰勞等七個班,利用課余時間進行訓練。

1.2 關注國際關系。九一八事變后,省立安徽大學師生對國際關系也有了更多關注,如請校內教職員或校外人士講演系列專題等。 [6]此外,中日關系也成為學生畢業論文的重點選題,如《中日關系之史的研究》《日本滿蒙侵略政策中之吉會鐵路》《日本大陸政策與中國》等皆是文學院、法學院大四學生的畢業論題。

日本侵華后,國聯的態度與措施、英美等其他國家的輿論與動向成為國人關注的又一焦點。

2 高校師生應有的抉擇

面對日益嚴重的民族危機,高校師生應該怎樣抉擇,才不負自身的學識與眼界,不負國家與民族的殷殷期盼,真正肩負起教育界的責任與使命?對此疑問,省立安徽大學師生給出了自己的答案。

2.1 安心向學,準備智識。九一八事變后,出現了安心向學,于學術研究中探索救國之道的思想[7],何魯代理校長(1931年6月,圖5)道:“如專憑血氣之勇,致力于動的運動,比較容易。致力于靜的運動,從事將來的建設工作,最不容易”[8]。他希望青年學生努力學業,理性愛國。田世英教授說,面對民族危機,最終依靠的還是教育,對高校學生而言,鍛煉身心、安心求學才是正道。[9]正如程演生校長(1932年3月,圖6)所說:鴉片戰爭以來,國人“泄泄沓沓,仇未報,恥未雪,一事無成,可痛孰甚”[10]。高校師生唯有安心向學、發展教育,以期在事業上戰勝日本,才可挽救民族危機。

1937年,全面抗戰爆發后,地處內陸的省立安徽大學仍于9月照常開學,并盡力接納北平、天津、上海等地因戰爭而流亡的學生,為他們提供宿舍、教室及其它設施。

2.2 重視科學,實業救國。近代國家的發展依賴于科學的進步,高校師生應重視科學研究,特別是國家及社會的實際需要,以科學救中國。1932年10月和12月,出現了各高校化學系畢業論文應以研究各地物產為主題、全國各校理科專注于軍事化學之研究,以養成國民常識的要求。[11][12]根據教育部要求,省立安徽大學化學會正式成立,學校化學系學生的畢業論文更是涵蓋了香櫞、黃精、甘蔗、青芋、棉籽油等各地物產的研究。

1934年9月,省立安徽大學決定在每周一的總理紀念周上作學術演講,加深師生對科學的認知,包括安徽的現狀與將來、現代科學的進展等。

2.3 喚醒民族意識,提升文化自信。對高校師生而言,喚醒民族意識、提升文化自信任重而道遠。法學院院長胡禮安從危機中看到了民族意識的覺醒,認為青年學生將是振興中華民族的中心領導者,因為“青年們有熱血,而有學問的人能夠知道世界的大勢,知道如何去領導”。[13]文學院特約教授梅光迪認為,中國需要一種愛國文學,以振奮民族精神與民族文化,簡而言之,“欲復興中國,須知中國文化之可愛;欲復興中國,必須從中國固有的文化,產出新的文化。”[14]

民族意識與文化自信是國難時期不可或缺的精神國防力量。不久,國民政府發起了以“建立救國道德”為中心內容的國民精神總動員,出現了增強國家民族的內在力量,團結一致,共赴國難的導向。[15]

3 抗日救國的多重責任與使命

九一八事變后,抗日救亡的呼聲日益高漲。作為安徽省最高學府,省立安徽大學肩負著抗日救國的多重責任與使命。一方面,成立抗日義勇軍,開展軍事訓練,舉辦話劇表演,進行輿論宣傳;另一方面,他們深知教育救國最為緊要,于是安心求學,致力于科學研究與文化建設,為復興中華民族臥薪嘗膽。國人民族意識與愛國情感的喚醒和豐富知識與技能的培養并舉,是省立安徽大學師生,也是教育界在民族危機中的多重責任與崇高使命。

參考文獻:

[1]《全國青年學生抗日救國運動情況簡明統計表》(1931年9月22日—12月17日),中國第二歷史檔案館編:《中華民國史檔案資料匯編》第五輯第一編政治(四),南京:江蘇古籍出版社,1994年,第187-188頁.

[2]《教育部令發學生、童子義勇軍教育和訓練的有關文件》(1931年10月),中國第二歷史檔案館編:《中華民國史檔案資料匯編》第五輯第一編教育(一),南京:江蘇古籍出版社,1994年,第1267-1268頁.

[3]《抗日救國會第一次執委會議》,《安大周刊》,1931年10月9日,第72期.

[4]《本大學軍事訓練計劃大綱》,《安徽大學周刊》,1933年10月6日,第129期.

[5]《綏遠傅主席電謝本大學全體師生》,《安徽大學周刊》,1937年1月1日,第250期.

[6]《教廳函發反日救國運動實施大綱》,《安大周刊》,1931年10月30日,第75期.

[7]《教部制止赴京請愿》,《安大周刊》,1931年12月4日,第80期.

[8]《紀念周補志》,《安大周刊》,1931年12月18日,第82期.

[9]田世英:《東北事變之經過》,《安大周刊》,1931年10月23日,第74期.

[10]《本學期第三次總理紀念周》,《安大周刊》,1932年5月13日,第85期.

[11]《各大學應以研究各地物產為化學系畢業論文之主題》(1932年10月10日),立法院編譯處編:《中華民國法規匯編》第九編,上海:中華書局,1935年,第210頁.

[12]《教部訓令本校應注重軍事化學研究》,《安徽大學周刊》,1932年12月9日,第103期.

[13]胡禮安:《要怎樣才把中華民族振興起來》,《安徽大學周刊》,1932年11月18日,第100期.

[14]梅光迪:《民族自信心與中國文學》,《安徽大學周刊》,1932年12月23日,第105期.

[15]《國民精神總動員七月份宣傳綱要及辦法》(1940年7月),安徽省檔案館,1-1(1)-1069.

(作者單位:安徽大學檔案館 來稿日期:2020-03-05)