四君子湯穴位貼敷聯(lián)合經(jīng)絡拔罐在慢性萎縮性胃炎患者中醫(yī)護理中的應用

徐雪莉

鄭州市中醫(yī)院脾胃肝病二科,河南 鄭州 450007

慢性萎縮性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)是臨床常見以胃黏膜腺體及上皮萎縮為主要特征的一種消化系統(tǒng)疾病。目前臨床主要予以弱酸、胃黏膜營養(yǎng)治療,但受患者體質(zhì)等諸多因素影響,預后易復發(fā)[1]。因此,需積極強化護理干預以確保治療效果,但常規(guī)護理僅局限于遵醫(yī)指導用藥、飲食指導層面護理效果一般。中醫(yī)認為,CAG屬胃脘痛范疇,提出從調(diào)和氣血、疏通經(jīng)絡等層面施護[2]。四君子湯穴位貼敷、經(jīng)絡拔罐是中醫(yī)理論常用護理手段,對調(diào)節(jié)機體氣機、改善體質(zhì)具有積極作用。本研究旨在探究四君子湯穴位貼敷聯(lián)合經(jīng)絡拔罐在CAG患者中醫(yī)護理中的應用價值。現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2018年5月—2019年12月我院C A G患者92例,隨機分為觀察組、對照組,每組各4 6 例。觀察組男2 6 例,女2 0 例,年齡25~ 58歲,平均(41.35±6.72)歲,病程1~5年,平均(3.11±0.65)年,體質(zhì)量指數(shù)18~25kg/m2,平均(20.86±0.64)kg/ m2;對照組男25例,女21例,年齡23~59歲,平均(42.07±6.11)歲,病程1~5年,平均(3.09±0.66)年,體質(zhì)量指數(shù)18~ 25kg/ m2,平均(20.93±0.62)kg/ m2。兩組性別、年齡、病程、體質(zhì)量指數(shù)等基礎資料均衡可比(P> 0.05)。本研究經(jīng)我院倫理委員會審核批準。

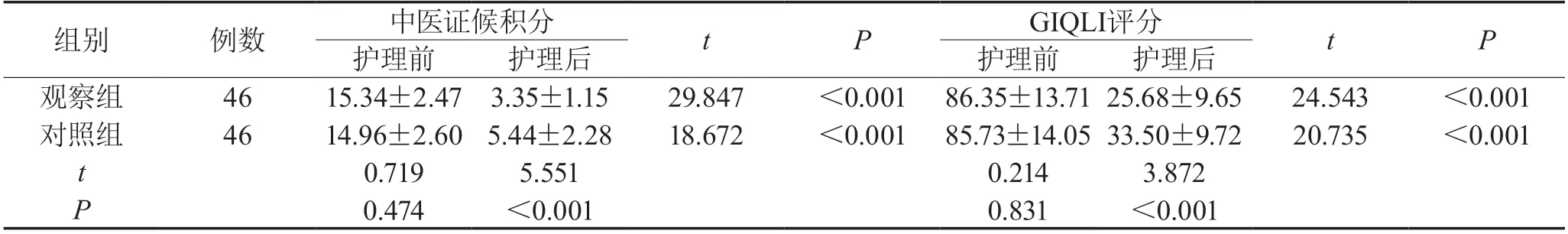

表1 兩組中醫(yī)證候積分、GIQLI評分比較(,分)

表1 兩組中醫(yī)證候積分、GIQLI評分比較(,分)

1.2 納入及排除標準①納入標準:符合《慢性萎縮性胃炎中西醫(yī)結合診療共識意見(2017年)》[3]CAG診斷標準;伴不同程度胃痛、胃脹、反酸、納呆等癥狀;患者知情研究簽署同意書。②排除標準:有嚴重皮損者;伴接觸性皮炎者;存在精神、認知功能障礙者。

1.3 方法

1.3.1 對照組 予以常規(guī)護理。指導清淡、易消化飲食,禁食辛辣刺激油膩性食物,遵醫(yī)予以改善胃動力、增加黏膜營養(yǎng)、弱酸治療。

1.3.2 觀察組 對照組基礎上予以穴位貼敷聯(lián)合經(jīng)絡拔罐中醫(yī)護理。經(jīng)絡拔罐,取手陽明大腸經(jīng)、足陽明胃經(jīng)、任脈,取平臥位,裸露拔罐區(qū),方紗清潔,5.5cm×7.5cm小方紗對折3次蘸醫(yī)用酒精,止血鉗夾持點燃,于火罐內(nèi)環(huán)繞1圈,迅速扣于背部皮膚,保留10min,2次/周;穴位貼敷,采取四君子湯(黨參30g、桂枝15g、白術20g、茯苓20g、吳茱萸10g、干姜10g等)打粉備用;榨汁機鮮姜榨汁,取適量調(diào)制藥粉6~8g為泥狀放在透氣膠貼(6cm×6cm)藥槽內(nèi),貼至對應穴位,取穴中脘、雙三陰交、雙天樞、雙脾俞、關元、大椎,單次貼敷時間6h,1 次/ d。均護理2周觀察效果。

1.4 觀察指標①對比兩組護理前后中醫(yī)證候積分、生活質(zhì)量(GIQLI)評分。評分標準:根據(jù)胃痛、胃脹、反酸、納呆等癥狀,按嚴重程度依次計分0分(無)、2分(輕)、4分(中)、6分(重),總分0~24分,得分越高癥狀越嚴重;GIQLI評分量表包括核心癥狀、軀體癥狀、心理癥狀、社會條目、特異疾病等,總分0~144分,得分越高生活質(zhì)量越差。②采取紐卡斯爾護理服務滿意度量表(NSNS)評價護理滿意度,分為四組:19~37分(非常不滿意);38~56分(不滿意);57~75分(一般);76~94分(滿意);95分(非常滿意)。護理滿意度=(非常滿意+滿意)/總例數(shù)×100%。③隨訪3個月統(tǒng)計兩組復發(fā)率。復發(fā)標準:胃痛、胃脹、反酸、納呆等癥狀顯著改善或完全消失后再次出現(xiàn)類似癥狀或加重。

1.5 統(tǒng)計學處理采用SPSS21.0統(tǒng)計分析軟件,符合正態(tài)分布的計量資料以()表示,兩組間比較采用t檢驗;計數(shù)資料以率表示,兩組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 中醫(yī)證候積分、GIQLI評分護理前兩組中醫(yī)證候積分、GIQLI評分對比,無顯著差異(P>0.05);護理后兩組中醫(yī)證候積分、GIQLI評分均降低,且觀察組低于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表1。

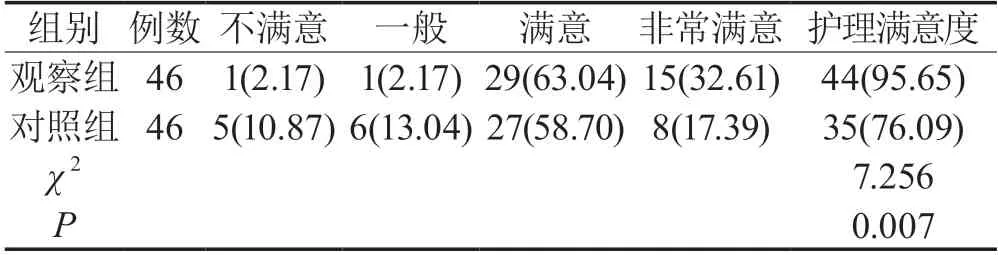

2.2 護理滿意度觀察組護理滿意度95.65%高于對照組76.09%,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組護理滿意度對比[例(%)]

2.3 復發(fā)率92例患者經(jīng)護理輔助胃痛、胃脹、反酸、納呆等癥狀均顯著改善或完全消失,隨訪3個月,無脫落病例。觀察組復發(fā)1例,對照組復發(fā)8例。觀察組復發(fā)率2.17%(1/46)低于對照組17.39%(8/46),差異有統(tǒng)計學意義(χ2=4.434,P=0.035)。

3 討論

近年來,由于人們作息、飲食習慣等諸多因素改變,CAG患病率有顯著升高趨勢[4]。CAG的臨床研究愈發(fā)引起重視,同時中醫(yī)護理在CAG病情改善中的價值也愈加突顯。

中醫(yī)認為,經(jīng)絡作用是聯(lián)系內(nèi)外、溝通上下、運行氣血,將機體筋骨皮肉、五臟六腑、四肢百骸及五官九竅等聯(lián)為一個整體,借助拔罐可使局部閉塞受到刺激繼而發(fā)揮調(diào)和氣血、疏通經(jīng)絡、溫陽補虛之效[5]。日常當過食生冷、飲食不節(jié)等因素刺激引起脾胃虛弱時可造成胃失溫養(yǎng)而致CAG[6]。此外,中藥穴位貼敷可維持藥效、穴位刺激,具有強化作用。本研究將穴位貼敷聯(lián)合經(jīng)絡拔罐中醫(yī)護理應用于CAG中,結果顯示,護理后觀察組中醫(yī)證候積分、GIQLI評分低于對照組(P<0.05),提示此護理模式能顯著緩解患者胃痛、胃脹、反酸、納呆等癥狀,改善生活質(zhì)量。手陽明大腸經(jīng)、任脈、足陽明胃經(jīng)對調(diào)節(jié)脾胃功能具有重要作用,通過拔罐刺激能扶正祛邪、溫通經(jīng)絡,調(diào)理脾胃使氣血平衡,脾胃得以濡養(yǎng),繼而緩解胃痛、胃脹等癥狀[7];同時結合CAG身體素虛、運化無權、脾胃受損等病機取穴中脘、雙三陰交、雙天樞、雙脾俞、關元、大椎予以中藥貼敷可達溫陽益氣、升清降濁、調(diào)理氣血、健脾和胃止痛之效,與經(jīng)絡拔罐具“異曲同工之妙”,對輔助臨床治療具有重要作用,能有效緩解不適癥狀,恢復日常正常生活[8]。本研究隨訪3個月觀察組患者僅1例復發(fā),進一步證實此護理模式具有較高護理質(zhì)量。本研究還發(fā)現(xiàn),觀察組護理滿意度95.65%高于對照組(P<0.05),可能是因中醫(yī)護理的應用可增進護患交流機會,同時患者CAG不適癥狀得到顯著改善更利于構建和諧護患關系,提高患者對護理服務認可度。

綜上可知,予以CAG患者四君子湯穴位貼敷聯(lián)合經(jīng)絡拔罐中醫(yī)護理可促進癥狀改善,提高患者生活質(zhì)量及對護理服務認可度,降低復發(fā)率。