《紅樓夢》演繹的經濟學原理

張麒

王熙鳳管理“賈府”的成與敗

美國經濟學家曼昆有一本《經濟學原理》,是暢銷全球的書籍。尤其是其“十大經濟學原理”,被奉為諳通經濟的魔咒。以此來檢索和驗證《紅樓夢》中賈府的經濟人物和經濟生活,則十分通靈,百問得以其解。

曼昆認為:經濟這個詞來源于希臘語,原意是“管理一個家族的人”。《紅樓夢》中的賈府的當家人其實是王夫人,但管理這個大家族事務的正是王熙鳳。曼昆指出:一個家庭面臨著許多決策。它必須決定各個家庭成員分別去做什么,以及每個家庭成員能得到什么回報……家庭必須考慮到每個成員的能力、努力和愿望,以在其各個成員中分配稀缺資源。按照這個邏輯來看賈府,來審視王熙鳳的點點滴滴,則許多困擾在《紅樓夢》和王熙鳳身上的糾纏和“死結”則很容易解開。

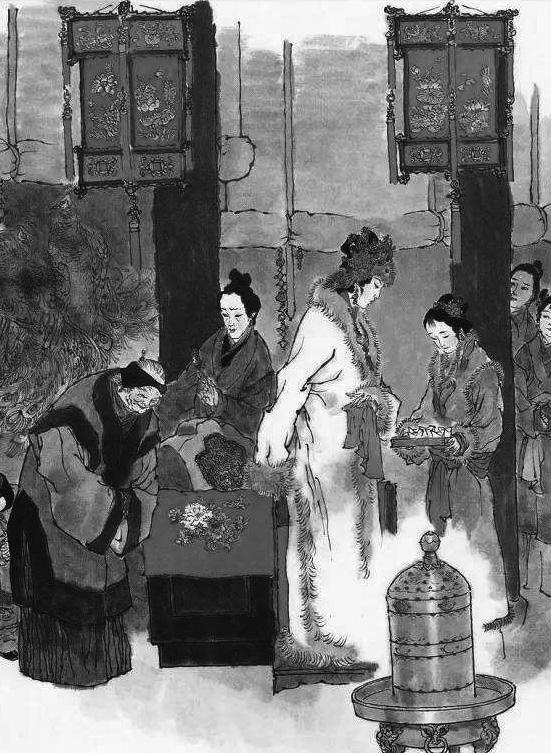

首先,我們來看“家庭成員分別去做什么,每個家庭成員能得到什么回報”。這一條,王熙鳳就得失參半,有處理好的,也有沒處理好的。在秦可卿喪沒,她前去“協理寧國府”期間的行為表現,王熙鳳有板有眼,處事公平恰當,給每個人的利益回報恰如預期,尤其是對那個“負責迎送親客的”男傭人“當班遲到”的處罰,令舉府動容,眾人皆驚。書中有這樣的文字,恰是王熙鳳深知經濟學治理的內心寫照:

鳳姐便說道:“明兒他也睡迷了,后兒我也睡迷了,將來都沒了人了。本來要饒你,只是我頭一次寬了,下次人就難管,不如現開發的好。”登時放下臉來,喝令:“帶出去,打二十板子!”一面又擲下寧國府對牌:“出去說與來升,革他一月銀來!”

過去,人們對這一情節,多從管理不講情面的“鐵娘子”風范的角度加以分析,這都未說到點子上。殊不知,沒有經濟思想的治理,只能是越治理越混亂。王熙鳳是具有經濟思維的素樸的家族治理專家,她對人丁逾千人的榮、寧二府是看透了,她沒去處理秦可卿喪事之前就在想著如下問題:

頭一件是人口混雜,遺失東西;第二件,事務專責,臨期推諉;第三件,費用過費,濫支冒領;第四件,任無大小,苦樂不均;第五件,家人豪縱,有臉者不服鈐束,無臉者不能上進。

經濟學原理告訴我們,人們會對激勵做出反應。在經濟學研究中,激勵起著中心作用。一位經濟學家甚至提出,整個經濟學的內容可以簡單地概括為“人們會對激勵做出反應,其余內容都是對此的解釋。”激勵是這樣,懲罰同樣如此。王熙鳳對那個男傭的懲罰,就是對其他人的激勵。我們還不應該只看到這種激勵的直接影響,還要看到激勵產生的不太明顯的間接影響。

王熙鳳還是一位極善于考慮“邊際量”的人物,在尤二姐事件的處理上,她走的是“灰色地帶”。盡管從傳統道德上講,王熙鳳是“陰險的、奸惡的”,但從經濟學的角度看,它又是合理的。賈璉偷娶了尤二姐,事情敗露后,王熙鳳的反應是理智的、冷靜的,她對尤二姐說:

還求姐姐下體奴心,啟動大駕挪至家中。你我姊妹同居同處,彼此合心諫勸二爺,慎重世務,方為大禮。

…… ……

(如不搬過來)使外人聞知……二爺之名也要緊。姐姐竟是我的大恩人,使我從前之名一洗無余了。

王熙鳳之所以選擇這“灰色地帶”正是出于以上話里的考量。賈璉偷娶尤二姐,既以成事實,如果鬧將出去,那是兩敗俱傷。王熙鳳是生不出“兒子”的,這在過去是“失德”行為,是可以被男人“休”去的。而她自己又是兩府的大管家,深得賈母的喜歡,又被王夫人百般信任和依賴,兩府千余號人,誰不看自己的臉色行事?如果隨性地鬧將出去,自己地位不保不說,還將隨時被掃地出門,“哭向金陵”,至少落得個“不賢德”的罵名。王熙鳳思前想后,最終“像什么事沒發生”似的把尤二姐“賺”進了大觀園里。

曼昆的經濟學告訴我們:為什么手機使用者會打那么多的電話,為什么航空公司愿意以低于平均成本的價格賣票,為什么人們愿意為鉆石支付比水高那么多的價格……這是因為當且僅當一種行為的邊際收益大于邊際成本時,一個理性決策者會采取這種行為。王熙鳳是“理性決策者”,她的決策和行事方式,我們應多從經濟學的角度加以觀照,加以審視,單單從中國傳統的倫理道德和價值觀來衡量和評判,往往會講不通的。

當然,王熙鳳也有“失敗”的案例。如賈蕓他們通過走她的“門子”而頻頻得好處,撈油水,就是“回報”和行為的失衡。這種“導向”激勵的副作用,對自己,對賈府的府邸經濟成長都是極其有害的。王熙鳳,按現在的話來講,她是個企業家管理者,我們以經濟的眼光來審視和打量她,她是有得有失,得失參半吧。這對我們理解《紅樓夢》和其中人物的種種行為表現不無好處,對處在現實經濟社會生活中的我們確有借鑒和幫助。

賈府的“公共物品”

按照美國經濟學家曼昆的解釋:所謂“公共物品”,它不具備排他性(譬如煙火晚會),要阻止人們去看是不可能的,因而它不具有消費中的競爭性。作為主辦方來說,這是社會福利。

那么,《紅樓夢》中的賈府有沒有這種“公共物品”呢?回答是:有。賈府年節里唱大戲,去清虛觀打平安醮等等就是一種十足的公共福利。賈府在過年或其他節日的日子里,是要安排“唱大戲”的。《紅樓夢》第五十三回、五十四回就記載唱大戲的情形:

當又有林之孝之妻帶來六個媳婦,抬了三張炕桌,每一張上搭著一條紅氈,氈上放著選凈一般大新出局的銅錢,用大紅彩繩串著,每二人搭一張……

不但唱戲,還有賞錢。書第五十三回說:

早有三個媳婦已經手下預備下簸籮,聽見一個“賞”字,走上去向桌上的撒錢堆內,每人便撮了一簸籮,走出來向戲臺說“老祖宗,姨太太,親家太太賞文豹買果子吃的!”只聽豁啷啷滿臺的錢響……

賈府有自家的戲班子,常年花錢養著。那十二個優伶,也是花銀子從江南姑蘇那邊買來的。賈府唱大戲撒錢,當然有“一府至尊”賈母喜好的因素,可收益的卻是眾人,是街坊四鄰,是周圍百姓。那賈府這筆錢該不該花?該不該唱戲還撒錢?這就得從經濟和社會榮譽兩方面來說了。

曼昆指出:在一個貧困的社會里,人們會有一種搭其他人慈善事業便車的傾向。賈府年節上演大戲,而且還撒錢,許多家奴和窮苦人便搭這個“便車”了。賈母多次說賈府只是個“中等人家”,她在工部做官的兒子賈政最后也慨嘆整個家族不知省儉,揮霍無度,到頭來是“坐吃山空”。平心而論,賈府的做派和排場,是一種封建貴族生活方式,是榮譽感、優越感的一種自然流露,是以自己獨特的行事方式區別于一般人家而顯露自身,有其合理的一面。但過度和放大,替代政府去做一些社會公益性的事,勞民傷財則是不可取的。還有清虛觀打平安醮,又是捐款,又是撒錢,讓觀內觀外看熱鬧的人擠都擠不過來,也是一個府邸的“盡責過度”。

清代的社會公共資源匱乏,公共管理只在人口、治安等少數領域。清代前期,因為北京內城都讓給八旗軍居住,原在內城居住的漢人都被趕到外城去。據《燕京雜記》載:北京的公共廁所,入者必須交錢。故人都當道中便溺,婦女也都當街倒便器,加之牛溲馬尿,有增無減,重污疊穢,觸處皆聞。夏仁虎《舊京瑣記》說:行人便溺多在路途,雖有厲害的官吏懲治,但頹風不可挽,有的官員也在道上便溺。賈府的公共資源是很多的,如祠堂、廟宇、學校還有那大觀園,但由于缺少經營,不收費,因而只投入不產出。長此以往,必然入不敷出。賈府的學堂是公辦的,學子們進學堂不交學費,還有補貼。薛蟠進學堂就更是無厘頭了,他連“唐寅”都能讀成“庚黃”,且三天打魚兩天曬網,經常不去學堂,偶爾去一次,也是專門結交契弟,可想荒唐不堪到什么地步。還有賈薔,他跟賈蓉關系親密,雖然應名來上學,亦不過虛掩眼目而已,仍是斗雞走狗,賞花玩柳。賈府的廟宇都是“家廟”,像鐵檻寺、水月庵,就是賈府常年貼錢供奉的。沒有收入便罷,還滋生了許多傷風敗俗的事,如智能兒和秦鐘偷情就發生在水月庵里。賈府是官宦之家,不修經濟,放縱家人,門風敗壞,最后落得個“呼啦啦大廈傾塌”的下場。教訓極為深刻。

曼昆在他的《經濟學原理》一書中講到一些物品可以在公共物品與私人物品之間轉換的例子。如果在一個有許多居民的鎮上放焰火,焰火表演就是一種公共物品,但如果在一個私人經營的游樂場放焰火,焰火表演更像是私人物品,因為游人要付費才能進入觀看。如何把一個封建府邸變成外向度很高、進入市場的獨立個體,賈府的主人想不到,整個國家當時還沒有這種意識和思維。所以賈府的經營者們所發出的“大有大的難處”“登高必跌重”“后手不接”等等的慨嘆和憂慮其實都是徒勞的,于事無補。清朝的府邸經濟是整個國家經濟的微觀,一個家族如此,整個國家也就那樣。盡管那時的資本主義剛開始萌芽,但始終未能破土發育和成長,這與不懂得市場、不尊重經濟規律有很大關系。

(作者系文化學者、中國紅樓夢學會會員、中國中小企業研究院研究員。)