浮世繪三杰

盧娜

《富岳三十六景 凱風快晴》葛飾北齋

《贊岐院眷屬營救源為朝圖》歌川國芳

《風流無雙七時尚 紅姑娘》葛飾北齋

何謂“浮世”

作為日本一種極具代表性的藝術形式,“浮世繪”的名字和櫻花、富士山等等一同成為日本文化的象征,但是浮世繪中的“浮世”一詞究竟指的是什么呢?

“浮世”二字來源于佛教用語,原指人的生死輪回和人世的虛無縹緲。江戶時代(1603年~1868年)的著名僧侶作家淺井了意在《浮世物語》中說:活在當下,盡情享受月光、白雪、櫻花和鮮紅的楓葉,縱情歌唱,暢飲清酒,忘卻現實的困擾,擺脫眼前的煩憂,不再灰心沮喪,就像一只空心的南瓜,漂浮于涓涓細流中。這就是所謂“浮世”。

時人“樂享浮世”的基礎是德川幕府的建立。德川幕府是日本歷史上最后一個武家統治幕府。1603年,德川家康在江戶(今東京)開設幕府,至1868年江戶開城,江戶幕府共經十五代“征夷大將軍”,歷時265年。德川幕府的建立,讓歷經百年混亂的日本得到了統一,穩定促使了國家的發展,中產階級紛紛涌現,也為浮世繪的誕生提供了土壤。

16世紀初,日本的新興中產階級間開始流行一種“風俗畫”,這類作品有著日本傳統美術的特性,注重描繪人與人之間的關系。畫中主要描繪人們日常生活、風景和戲劇,鮮活地表現社會百態和風俗民情。充分反映了當時人們生活的面貌,也帶有浪漫主義色彩,便是我們如今所稱的浮世繪。

浮世繪版畫的印刷技巧,最初為單純的墨摺本,之后發展有丹繪和漆繪,用彩筆添入。而真正的套色版畫錦繪,是在公元1643年至公元1765年前后出現。此時浮世繪的印刷技術,已經達到了相當高的水準。作為最接地氣的繪畫藝術,浮世繪在日本民間廣為流行,依托于版畫印刷技術,浮世繪發行量巨大,可以滿足各市民階層的需求,幾乎遍布城市的每一個角落。不論是貴族還是平民,都可以以低廉的價格買到浮世繪作品。

由于起于民間,在浮世繪誕生的初期,為了追求讀者的感官刺激、增加商業利潤,出版商經常委托作者繪制或自制一些世俗歡愉為主題的作品,因而情色、春宮等題材的畫作較為多見。正因如此,在后世研究中常有人把浮世繪與春宮圖畫等號,這其實是一種單一素材的片面看法。隨著江戶時代科學的傳播,醫學和植物學書籍也開始用浮世繪的形式出版,詳實的插圖,也為印刷技術帶來了發展。浮世繪作為一種形式,滿足了各種題材的表現,美人有之,英雄有之,街市有之,風景有之……可以說,在不同階級、不同的場所,都能見到浮世繪的身影。

《富岳三十六景 神奈川沖浪里》葛飾北齋

走近大師

與日本淵源頗深的魯迅曾說:“關于日本的浮世繪師,我年輕時喜歡北齋,現在則是廣重,其次是歌麿的人物。”他提到的這三位大師——葛飾北齋、喜多川歌麿和歌川廣重,是浮世繪的主要代表人物,被稱為“浮世繪三杰”。

這三位大師中,大眾認知度最高的或許當屬“日本現代藝術之父”葛飾北齋,那幅經常能在各大刊物和文創產品上看到的《神奈川沖浪里》便是出自他的筆下。北齋的作品干凈透亮,以逼真寫實或飽含精神靈性的筆觸俘獲人心。他既善工筆,又善寫意,繪畫題材十分豐富,尤其擅長描繪日本秀麗的山川景色和人民的勞動生活與愛好。

《富岳三十六景》是他一生中最精彩的版畫系列作品,一度成為江戶澡堂子的必備裝飾畫和中產階級家中必備的點綴,被各個層級的人所喜愛,而《神奈川沖浪里》(見上圖)便是這一系列中最重要的一幅。

畫作中,畫家將富士山作為背景與海浪相對比,顯得海浪是多么地巨大和洶涌,北齋通過降低視點,讓看畫人與畫中小船平視,所帶來的沖擊就仿佛看畫人在浪中一樣,動靜對比明顯,視覺營造出的氛圍非常強烈。無疑是傳統美學和西方技法的集大成之作,非凡的線描和構圖使之成為日本浮世繪的標志。

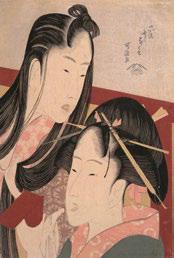

“美人繪大師”喜多川歌麿以描繪從事日常營生或娛樂業的婦女以及婦女半身像見長(即“大首繪”),也是第一位在歐洲受到歡迎的日本木版畫家。他的作品追求合乎理想和社會風尚的美,對社會底層的歌舞伎乃至妓女充滿同情,善于刻畫人物心理活動,于行云流水般的線條和色彩間,竭力探究女性內心世界,將理想化的女性形象表現得盡善盡美。其畫風一直影響到近現代,追隨者甚眾。1804年,歌麿繪制了取材于前朝的“太閣”豐臣秀吉跟他的五個妻妾游樂之景的《太閣洛東五妻游觀》,卻被認為在影射諷刺當時的幕府將軍德川家齊(同樣妻妾成群),遭受手銬刑的處罰,不久死去,葬于淺草菊屋橋專光寺。

太閣洛東五妻游觀》喜多川歌麿

《姿見七人化妝- 難波屋阿北》喜多川歌麿

《姿見七人化妝-難波屋阿北》是其作品中特殊的一幅,阿北是淺草觀音堂隨身門下茶室的姑娘,畫中的人物形象筆觸飽滿、纖細高雅,并以鏡子為媒介展現了兩種不同的空間。

“風景畫巨匠”歌川廣重的繪畫風格親民、清麗,擁有小品風范,筆觸與色彩和諧,他的作品代表了純日式藝術表達的最高水平。

與北齋生動活潑的作風相反,廣重是用秀麗的筆致及和諧的色彩,表達出籠罩于典雅而充滿詩意的幽抑氣氛中的大自然——一種完全柔和抒情的境界,更適合社會人士的藝術趣味。他所描繪的自然景象,總是和人物有著密切的關系,并且富于詩的魅力,他的作品傳入歐洲后深受梵高的喜愛。在當時,廣重享有的名聲比北齋更為普遍而長久,這也鼓舞他繼續出版成套的山水花鳥,直到去世。

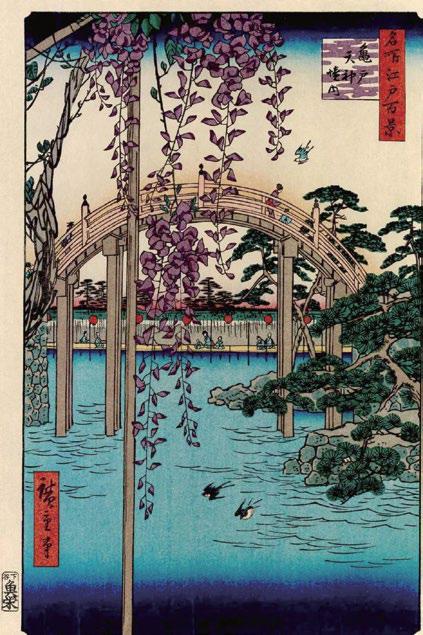

《名所江戶百景 龜戶天神境內》歌川廣重

《龜戶天神境內》便是其《名所江戶百景》系列中極為著名的一幅畫作。景中增添的小人物,令畫面多了幾許生動。

《穿日本和服的女子卡美伊》莫奈

影響莫奈與梵高的浮世繪

“日本文化像一個牡蠣,張開外殼接受海中各種外物侵入,再將來自大陸的那些沙礫轉化成珍珠。”《日本美術史》的作者、臺南藝術學院退休教授徐小虎如是說。在另一方面,1780年代,日本結束了幾個世紀的閉關鎖國,向外界開放,日本的手工藝品也如潮水般涌入歐洲的商店和畫廊。在這種歷史背景下,浮世繪也以“外來者”的身份深刻影響了西方美術史上的大師,比如莫奈和梵高。

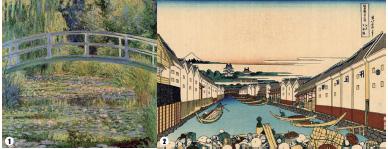

《 日本橋》 莫奈?《富岳三十六景 江戶日本橋》葛飾北齋

關于莫奈與日本藝術品的“第一次親密接觸”,傳記作家們眾說不一:是在阿姆斯特丹、代夫特,還是贊丹?是在食品店還是瓷器鋪?它是包裝紙還是掛在墻上的裝飾品?莫奈自己回憶說:“我真正發現日本(藝術),買第一件作品,是1865年,當時我16歲,在勒阿弗爾(法國海港)……”盡管如此,這個時間點還是頗受置疑,因為當時日本剛剛向西方開放。

不過,莫奈對日本浮世繪的熱愛不假,也從不掩飾他對日本藝術的著迷。

1876年,他畫下了他的第一任妻子身著和服,以和紙扇為背景的名作《穿日本和服的女子卡美伊》。1883年,42歲的莫奈搬到了吉韋爾尼居住并度過余生。在那里,他營造了他的莊園和畫室。莊園內有著日本風格的橫跨橋,池塘里種滿了他的最愛——睡蓮。在房間里,莫奈掛滿了他收集的231幅浮世繪。在他死后,這些作品被收藏在巴黎的莫奈美術館。

梵高是另一位深受浮世繪影響的西方大師。在巴黎,他從外貿訂單箱中發現了團做一團、用來為貨物避震的浮世繪紙質印刷品。明麗的色彩和不同尋常的點彩畫法令他大為震驚,此后,他一改過去陰郁的畫風,畫作色彩變得明亮起來;規則的小塊分區點畫法,給人更精細、秩序和立體感。

龜戶梅屋》 歌川廣重梵高臨摹作品《大橋驟雨》歌川廣重梵高臨摹作品?

梵高最愛的浮世繪畫家是歌川廣重,曾多次臨摹廣重的畫作。其中包括《名所江戶百景》中的《龜戶梅屋》和《大橋驟雨》兩幅作品。后世藝術評論家認為,梵高名作《星空》也是從浮世繪繪畫中得到的啟示:畫中色調變換著排線的旋轉星空和《神奈川沖浪里》的巨浪有異曲同工之妙。