在初中美術教學中進行中華優秀傳統文化教育的策略研究

許麗麗

藝術課程是弘揚中華優秀傳統文化、加強學生中華優秀傳統文化教育的重要渠道。《國務院辦公廳關于全面加強和改進學校美育工作的意見》指出,“要讓社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化基因通過校園文化環境浸潤學生心田”“要以戲曲、書法、篆刻、剪紙等中華優秀傳統文化藝術為重點,形成本地本校的特色和傳統”。北京市第四十三中學(以下簡稱“四十三中”)在初中藝術課教學中開展了中華優秀傳統文化教育的策略研究,針對初中藝術課(音樂、美術)中的不同內容、不同課型探索行之有效的中華優秀傳統文化教育教學方法,通過學校教育推動中華優秀傳統文化的傳承與發展。本文以美術課為例,來探討在初中藝術課教學中如何進行中華優秀傳統文化教育的策略研究。

一、采用問卷調查法,通過數據分析制訂中華優秀傳統文化教育所要達到的目標

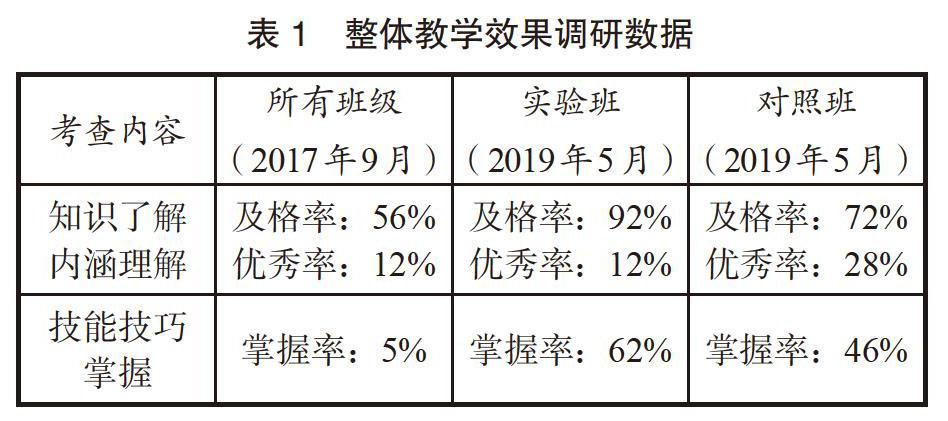

2017年9月,課題組對剛入學的初一學生進行了問卷調查,問卷內容是與美術相關的中華優秀傳統文化知識或技能調查,包括知識了解、內涵理解和技能技巧掌握三部分。其中知識了解和內涵理解兩部分合并進行分數統計,及格率為56%,優秀率為12%,技能技巧(任意一項中華優秀傳統文化技能)的掌握率僅有5%。調查結果顯示,學生對中華優秀傳統文化的認知、理解、掌握都存在著明顯不足。由此,課題組初步制訂了在初中美術課教學中進行中華優秀傳統文化教育所要達到的目標。①知識掌握目標:對教材中涉及的中華優秀傳統文化作品和藝術家能夠有基本的認知;②內涵理解目標:對中華優秀傳統文化的精神內涵如民族精神、道德情操、人文涵養等達到一定的理解;③技能技巧掌握目標:至少能夠掌握一到兩項中華優秀傳統文化技能。

二、采用文獻研究法,梳理教材內容,探尋中華優秀傳統文化教育的滲透點

研究初期,課題組對現行美術教材中有關中華優秀傳統文化的內容進行了系統的整理、歸類和分析。發現美術教材中涉及中華優秀傳統文化內容的課題共21個,作品96件。從課題來看,中國畫的專題類課程數量最多,共有六課。從作品來看,按類別可分為五類:中國畫、工藝美術、雕塑、建筑、書法,其中占比最多的是中國畫,其次是工藝美術。通過教材梳理,課題組明確了將美術中的中國畫、傳統工藝美術、傳統雕塑、傳統建筑及書法作為在初中美術課教學中進行中華優秀傳統文化教育的滲透點,其中又以中國畫作為重點研究課型。

三、采用行動研究法,制訂中華優秀傳統文化教育的實施策略,開展教學實踐

1.課堂內教學策略

(1)校本課程中開設中華優秀傳統文化相關課程,豐富和完善美術課程體系

由于常規課教學時間有限,對中華優秀傳統文化課程的學習往往只能淺嘗輒止。所以,在常規課的普及性教學之余,四十三中通過開設校本課程的方式,來豐富和完善美術課程體系。2017年9月以來,在校本課程原有的中國畫、剪紙、版畫課程基礎上又增設了書法、泥塑等課程。目前,校本課程與常規課程已經形成點面結合的美術課程的基本架構。

(2)“課前欣賞”環節中設置一定的中華優秀傳統文化內容,補充學生中華優秀傳統文化知識

“課前欣賞”是原北京市西城區南區美術教學的特色之一,每節課由學生輪流上臺展示一幅美術名作,逐步鍛煉和培養學生賞析美術作品的能力以及表達、交流的能力等。課題組將“課前欣賞”環節作為常規課堂教學中補充中華優秀傳統文化知識的重要渠道,依據但不限于教材內容整理了80件中國畫、工藝美術、雕塑、建筑、書法等作品,將它們作為學生課前欣賞的選題范圍,由學生自由選擇、展示。

(3)針對不同課型采用不同教學方法,注重課程內容的系統性和整體性

美術教材中,涉及中華優秀傳統文化內容的課題雖然涵蓋美術四大學習領域,但根據實際操作則主要可以分為欣賞課和實踐課兩種課型。因此,課題組根據課型分別制訂了欣賞課和實踐課的具體教學方法。

欣賞課主要分布在博物館系列課程、中國畫系列課程以及傳統建筑、傳統工藝美術等課程中,所對應的目標是知識掌握目標和內涵理解目標。在教學流程上,課題組采用了較為固定的模式:首先對教學內容進行課前調查,根據調查結果進行情況分析,了解學生的認知度;根據學生認知度有針對性地提出課前預習內容和要求,并根據教學內容編寫答題,要求學生在聽課過程中完成答題。教學方式上主要是以典型案例引領學生學習欣賞方法和步驟,從“內容描述”“形式分析”“畫家意圖”“作品評價”四個方面賞析作品,培養學生欣賞和評述作品的能力。另外,欣賞過程中要注重情感、態度、價值觀滲透,理解作品的精神內涵。比如,中國畫中蘊含著豐富的中華優秀傳統文化精髓,理解作品中的精神內涵,可以增強學生對民族文化精神的認識。

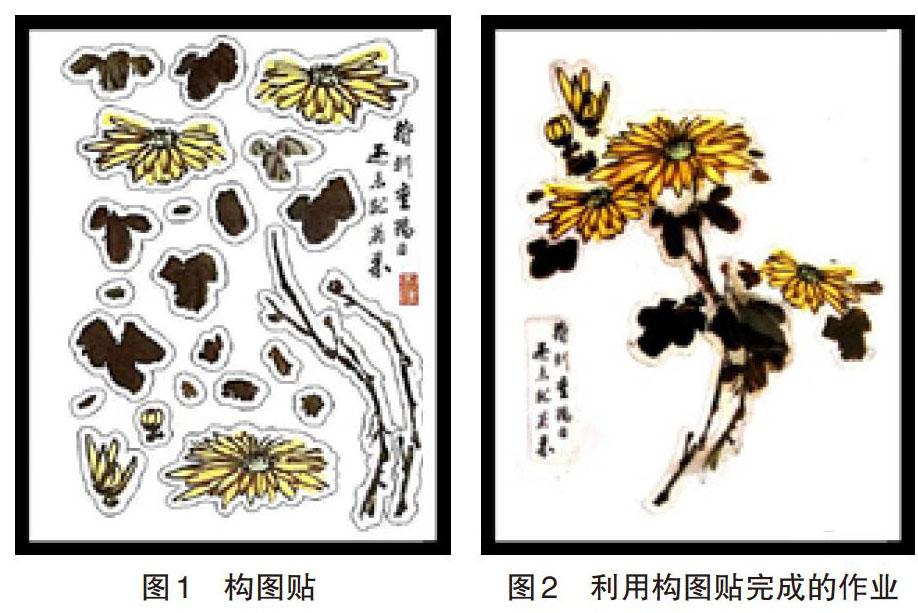

實踐類課程主要分布在中國畫系列課程中,對應的目標是技能技巧掌握目標。對此類課程,我們也采用了統一的教學模式和方法,即圍繞筆墨、造型、構圖設計系列實踐活動,再綜合運用筆墨、造型、構圖方法完成寫意花鳥畫或山水畫作品。在此過程中,一方面,我們特別重視對學生的造型訓練,無論是畫哪種題材,首先引導學生分析對象的形體結構、造型透視等。在了解造型特點以后再去探究筆墨技巧,使筆墨成為造型的手段,讓筆墨技法去為造型服務。另一方面,我們還采用創新手段和方法,來激發學生學習興趣、提高課堂效率。如對構圖的講解,我們使用自創的“構圖貼”來輔助教學(見圖1、圖2)。“構圖貼”借鑒了拼貼畫的創作方式,將繪畫中的一些元素打散,制作成帶有背膠的拼圖元素。學生進行構圖體驗時,只需將這些元素按照自己的構思進行拼貼即可。“構圖貼”撕貼便捷、易于修改,大大提高了學生體驗構圖的效率,既節省了課堂時間,又激發了學生的創造力。

通過對教材內容的梳理,課題組又對教材中的中華優秀傳統文化內容進行了系統的歸類和整合,整體規劃教學內容。如中國畫系列課程中,同樣是講解筆墨方法,“學畫寫意花鳥畫”主要介紹中側鋒用筆和調水調墨的方法,“學畫山水畫”則重點介紹“皴法”。通過對教學內容的整體規劃,既可以讓每一課教學內容有側重點,又兼顧了教學內容的連續性和整體性。

2.課堂外延展性教學策略

(1)“請進來”“走出去”,結合學科實踐活動進行中華優秀傳統文化教育

為使課內課外教學有效銜接,引導學生全面參與中華優秀傳統文化的學習、傳承活動,課題組采用了“請進來”和“走出去”的方式,結合學科實踐活動來進行中華優秀傳統文化教育。“請進來”的主要方式是邀請專業藝術社團或行業專家進校,宣傳、展示中華優秀傳統文化藝術,使學生能夠近距離地感受、學習中華優秀傳統文化,提升了學生對中華優秀傳統文化的認知。“走出去”主要是帶領學生到校外藝術機構觀看展覽等,感受中華優秀傳統文化。

此外,我們還通過校內的系列學科實踐活動(如定期舉辦國畫、書法、工藝美術等比賽)來加強對中華優秀傳統文化的學習。

(2) 結合地域文化資源、社會力量進行中華優秀傳統文化教育

建立“校外課堂”,聘請業內專家擔任輔導教師,引導學生學習、體驗中華優秀傳統文化技藝。四十三中地處北京著名文化街琉璃廠,傳統文化匯聚,地緣優勢突出。戴月軒、安徽會館、榮寶齋等老字號成了學校固定的“校外課堂”基地,每學期都會接收學生進行中華優秀傳統文化的學習、體驗。

四、采用實驗對比法,對比問卷調查結果,驗證課題研究效果

為驗證策略的有效性,課題組將2017年9月入學的初一年級4個班級作為研究對象,分為實驗班和對照班。在實驗的前后期對兩組班級分別進行問卷調查,通過對比問卷調查結果,來驗證課題研究效果。問卷調查內容包括對單獨課例的調研和對整體教學效果的調研。

1.課例調研

課題組分別對中國畫系列課程中的 “學畫寫意花鳥畫”“學畫山水畫”“蔣兆和的人物畫”“北京中軸線建筑”“走進北京傳統工藝美術”共5課的教學效果進行了問卷調查。其中“學畫寫意花鳥畫”“學畫山水畫”兩節實踐課的教學內容完成度被分為三個等級,實驗班和對照班能夠達到一級(最高級)的人數比例比較接近,而能夠達到二級(中級)的人數比例方面,實驗班明顯高于對照班。對“蔣兆和的人物畫”“北京中軸線建筑”“走進北京傳統工藝美術”這三節欣賞課教學效果的問卷調研采用了測試題的方式,調查結果顯示,實驗班的答題準確人數比例明顯高于對照班。

2.整體教學效果的調研

為驗證策略實施的整體效果,課題組分別在

2017年9月和2019年5月對同一份問卷調查內容進行了調研(2017年9月處于課題研究初期,尚未分實驗班和對照班,故當時的調研數據是基于所有班額的綜合數據),結果如表1。

本文系北京市教育科學“十三五”規劃2017年度一般課題“在初中藝術課教學中進行傳統文化教育的策略研究”(批準號:CDIB17359)的階段性研究成果。

(作者單位:北京市第四十三中學)

責任編輯:孫昕

heartedu_sx@163.com